农村居民生命质量与健康促进的 K.A.B.P分析

吴永慧,李 辉,刘立华,杨 洋,

刘 彬2,李晓焕1,马长会1

1 问题的提出

随着世界卫生组织对健康概念的进一步深化,新的健康观念使医学模式从单一的生物医学模式演变为生物 -心理 -社会医学模式。这个现代健康概念中的心理健康和社会性健康是对生物医学模式下的健康的有力补充和发展,它既考虑到人的自然属性,又考虑到人的社会属性,从而摆脱了人们对健康的片面认识,健康观念得以更新。过去评价健康的指标已不能适应健康评估的要求。

目前,对健康的测量已经由单一指标的躯体健康测量走向多维度的躯体、心理、社会测量;由组织器官的客观测量走向对个体的主观体验和满意度的测量,促使社会心理因素、生活与行为方式对健康的影响日益受到重视与研究。在医学上,研究的目的不再只是重视生命数量 (寿命)的延长,也同样注重其质量 (Quality of L ife,QOL)。由于人类健康状况受到环境因素、个人行为因素、人类生物学因素和卫生保健因素的影响,因此,支持性健康环境 (supportive for health)的测量也纳入到健康及生命质量 (health relate quality of life)测量之中[21]。进入 20世纪 80年代中期,我国社会学界、医学界针对特殊人群,如老年人、癌症病人以及精神病人等,开展了对生命质量调查及其评估指标的研究。近年来,针对不同群体的体育锻炼以及生命质量的研究甚多[1,9,13],但对农村居民生命质量研究甚少。

由于体育活动是人类生存和发展的一个重要方面,体育的本质属性和社会学意义决定了体育必然要承担促进人类健康的重任,必然以人类健康作为其发展的终极目的。特别是在改善生活方式与提高生命质量方面展示了其独特的作用和魅力。王松涛 (2005)把 SF-36运用于对老年人健身效果评价的研究结果显示,体育人口生命质量明显高于非体育人口[7]。舒剑萍等 (2004)对大学生课外身心活动与其生命质量关系的研究显示,参加体育和学生社团活动可以锻炼身体,提高社会参与性,培养独立性和心理素质,坚定个人信仰,有利于提高生命质量[4]。同时,李广宇等 (2004)对大学生的运动知识、态度、信念、行为的研究结果显示,大学生的运动行为与其运动知识、信念呈低度或中度正相关,运动次数与体育特长、体育热情呈低度或中度正相关关系[2]。知信行理论模式告诉我们,知识的增长并不总是伴随行为改变,态度是转变行为的前奏。转变态度对良好行为的建立是极为重要的[6]。个体运动行为的形成与其运动知识、态度、信念有关。然而,在广大的农村地区,由于农村居民运动行为缺乏,运动知识较差,锻炼的态度不明确,对锻炼的热情和渴望程度不高[10],农村人口中只有 8.97%的人参加过体育锻炼,严重阻碍了农村体育运动的发展,制约着农村居民生命质量的提高。

以往研究显示,在农村,参与体育锻炼的男女比例严重失衡。绝大部分农村居民参加体育锻炼在时间安排上较大程度受到了农村季节性生产劳动的影响,出现较大的随意性,对体育健身没有达到一定的认识。一般认为农民常年从事体力劳动,不需要再进行体育锻炼;大部分农村居民头脑中“小富即安”、“知足常乐”的思想根深蒂固,淡漠的健身意识深深地侵蚀着最需要锻炼的农民。实际上,劳动和体育运动有着本质的区别。农业劳动是一种职业需要,往往是被动的、机械的活动,甚至会对身体产生损伤;体育则是根据身体状况选择的积极主动的活动,是一种身体的舒展和精神的享受。

为了让农村居民意识到体育锻炼是提高身心健康水平,关系到他们生命质量的至关重要的因素,本研究通过对农村居民生命质量和运动知识 K(know ledge)、态度 A(attitude)、信念 B(behavior)、行为 P(p ractice)的问卷调查,分析生命质量和 K.A.B.P的现状与问题,找出生命质量与K.A.B.P间的相关关系。

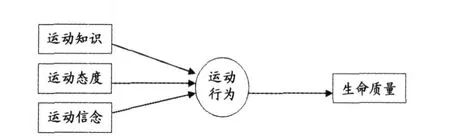

本研究以河北省农村居民为研究对象,以运动知识、态度、信念为前件变量,以生命质量为后件变量,研究农村居民运动行为与这些变量之间的关系。结合以往的相关研究结果,本研究提出如下研究假设:

H 1:运动行为对运动知识、态度、信念回归显著;

H 2:生命质量对运动行为的回归显著;

H 3:运动行为是运动知识、态度、信念与生命质量之间的中介变量。

图 1 农村居民生命质量框架示意图

2 研究方法

2.1 被试

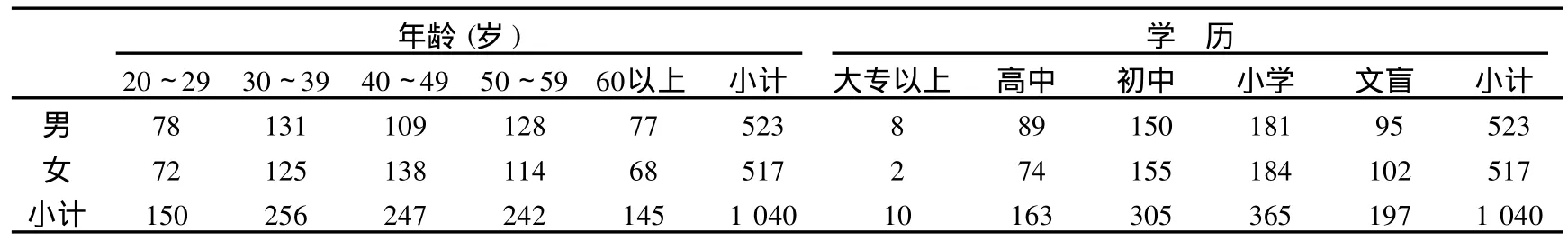

考虑到经济、地理、文化等方面的差异,为了提高本研究的前瞻性,按照严格的科学抽样方法,以 2005年河北省第二次国民体质监测的区、市、县统计资料为基础进行抽样框设计。抽取石家庄、保定、唐山、邯郸和廊坊 5地 (市)为研究区域,以该地区农村居民为研究对象。采用随机抽样的方法,对 50个行政村的 500个农户进行入户问卷调查。对象为 20周岁以上 (包括 20周岁)、具有农村户口的成年人。本次调查共发放 1 100份问卷,回收 1 100份,回收率 100%;剔除无效问卷 60份,回收有效问卷 1 040份,问卷有效回收率为 94.55%(表 1)。

表 1 本研究被试性别、年龄、学历结构特征一览表 (n)

2.2 量具

2.2.1 【健康调查简表 SF-36】

【健康调查简表 SF-36】是目前全球应用最广的测量一般健康人群生命质量的测评工具[8]。该量表评价生命质量的 8个健康维度,即生理功能 (PF)、社会功能 (SF)、生理职能 (RP)、情感职能 (RE)、精神健康 (MH)、活力(VT)、躯体疼痛 (BP)、总体健康 (GH)。量表采用李克累加法,按最后题值计算原始分数,再按标准公式计算转换分数,转换分数 =[(原始分数 -最低可能分数)/可能分数范围 ]×100,得出生命质量的标准分,评分越高生命质量状况越好。本次调查生理功能、生理职能、精神健康、社会功能、情感职能、活力、躯体疼痛和总体健康 8个健康维度克隆巴赫系数α在 0.827~0.893之间。

2.2.2 《体育与健康 K.A.B.P问卷》

《体育与健康 K.A.B.P问卷》参照美国疾病预防控制中心 (CDC)1991年和 1995年青少年危险行为监测问卷,自行设计针对我国农村居民的运动行为问卷。该问卷有较高的结构效度,已在多次研究课题中应用。知识、信念、态度各条目有“绝对错误、部分正确、大部分正确、绝对正确”4个选项,知识、态度按照正确的程度、信念按照其正确和坚定程度分别记为 1、2、3、4分。体育行为部分主要包括“锻炼次数”、“次锻炼时间”和“锻炼强度”3个维度。考虑到被试难以用专业概念来量度锻炼的实际强度,因而以锻炼时的出汗程度与疲劳自评来量度[16]。用莱科自评法将 3个变量划分为 5等分顺序变量,计为 1、2、3、4、5分,由此合成锻炼总分,计算公式为:锻炼总分 =锻炼强度×周锻炼频度 ×锻炼时间[17]。《体育与健康 K.A.B.P问卷》3个维度克隆巴赫系数α在 0.954~0.673之间。

2.3 程序

1.要求调查员向被试讲清指导语,强调不记名、不外传,以鼓励被试如实做答。

2.以某高校社会工作专业的学生作为调查员,经过培训后,利用他们假期的社会实践,通过村干部的协助,征得被试同意后进行入户调查工作。在调查之前,事先向被试强调问卷只是用于科学研究,所做的答案没有对错之分,所有信息都会完全保密。所有问卷测试现场匿名独立填写,当场收回。对受教育程度较低,尤其是文盲的被调查者,由调查员读题,并将书面语言翻译成口头语言,最终答案由被调查者自行判断,然后做出自评。

2.4 统计方法

利用 SPSS 11.5提供的功能,对生命质量、运动知识、态度、信念、行为进行方差分析及相关系数分析,以初步了解生命质量、知识、态度、信念、行为等变量间的关系。根据 Baron和 Kenny(1986)对中介因素分析方法的建议[19],本研究拟采用三步中介回归分析检验本研究提出的假设。具体操作是运用多元线性回归首先分析运动行为对运动知识、态度、信念的回归是否显著;其次,再分析生命质量对运动行为的回归是否显著;最后,运用层次回归分析(H ierarchical Regression Analyses)考察加入运动行为后,运动知识、态度、信念对生命质量的影响是否会变弱,即先以运动知识、态度、信念为自变量,生命质量为因变量进行回归,然后同时将运动行为和运动知识、态度、信念作为自变量,生命质量作为因变量进行层次回归分析。

3 研究结果

3.1 方差分析结果

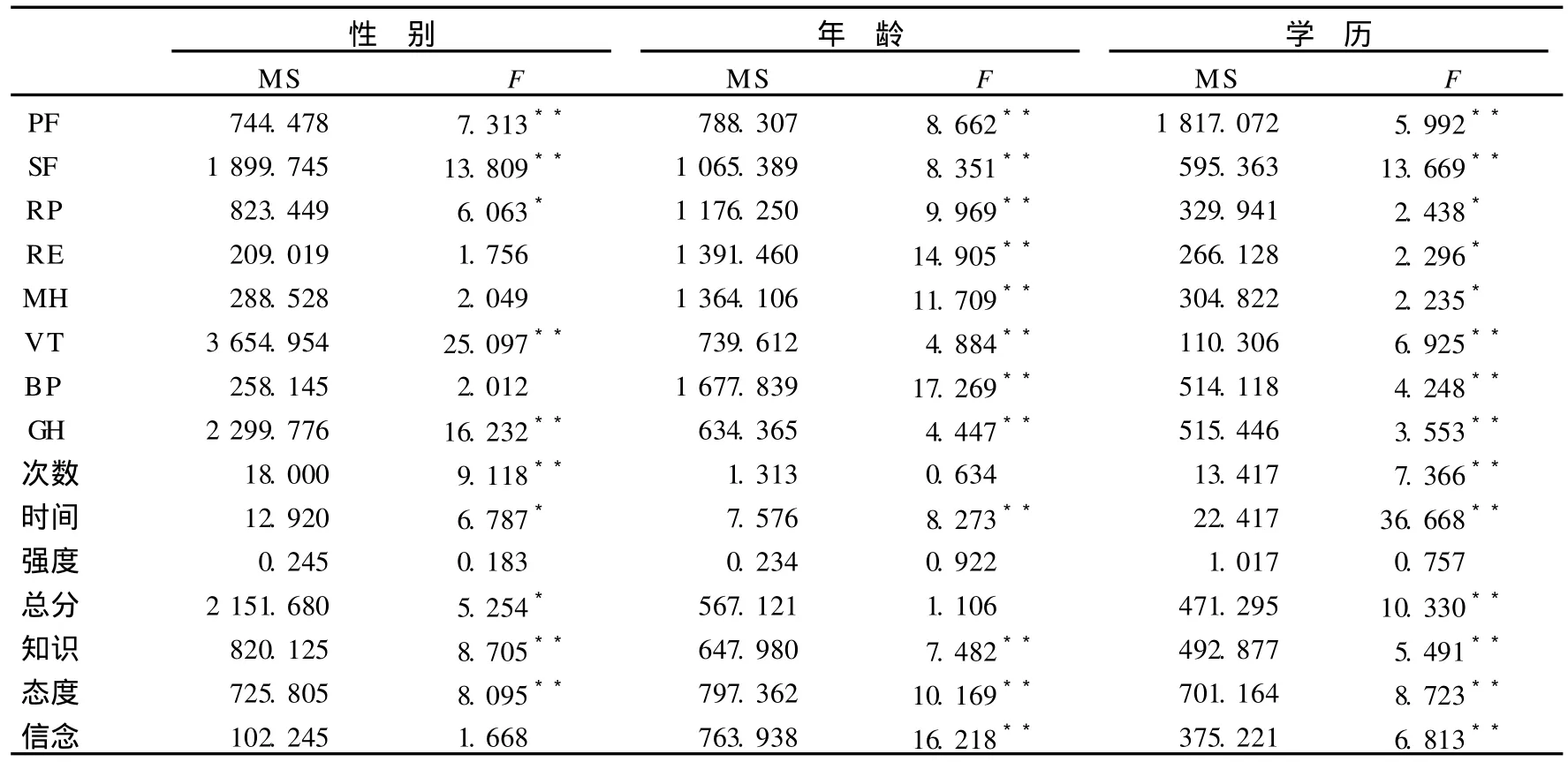

通过对不同性别、年龄段以及学历农村居民生命质量各维度和 K.A.B.P的方差分析,以确定其现况。将被试年龄由小到大分为 1~5组。A 1组:20~29岁;A 2组:30~39岁;A 3组:40~49岁;A 4组:50~59岁;A 5组:60岁及以上。学历由低到高分为 1~5组。E1组:文盲;E2组:小学;E3组:初中;E4组:高中;E5组:中专以上。数据结果显示 (表 2),不同性别农村居民生命质量主要在生理功能、社会功能、生理职能、活力和总体健康 5个维度存在显著性差异;K.A.B.P主要在锻炼次数、锻炼时间、锻炼总分以及知识和态度上差异明显。不同年龄段农村居民,除运动行为中的锻炼次数、锻炼强度和锻炼总分差异无统计学意义外,其他生命质量各维度以及知识、态度和信念都有显著性差异。在不同学历上,农村居民生命质量中的情感职能维度和运动行为中的锻炼强度差异无统计学意义外,其他变量在学历上均有显著性差异。结果提示,农村居民生命质量和 K.A.B.P存在较大的性别、年龄和学历差异。这些差异的产生除受人口统计学变量的影响外,生命质量之差异是否与 K.A.B.P的不同存在一定的相关关系,还需进一步进行研究。

表 2 本研究不同性别、年龄、学历农村居民生命质量及 K.A.B.P的方差分析检验一览表

3.2 相关分析结果

表 3给出了被试农村居民 K.A.B.P与生命质量各维度的相关系数。结果显示,农村居民生命质量各维度与K.A.B.P之关系,除与运动行为之锻炼强度与生命质量之间关系无显著性意义外,总体上其他 K.A.B.P均与生命质量各维度之间存在显著的相关关系 (P<0.01~0.05)。运动知识、态度、信念与运动行为各变量之间,除信念与运动强度和运动次数之间相关关系不存在显著性意义外,其他变量之间均有较强的相关关系。这些相关表明,运动知识、态度、信念、行为以及生命质量这些变量相互之间存在某些联系,这些关系可能对生命质量具有重要意义。

表 3 本研究农村居民生命质量与 K.A.B.P的相关系数一览表

3.3 多元线性回归分析结果

3.3.1 运动知识、态度、信念与运动行为的回归分析

根据中介作用的 3个步骤,首先以运动知识、态度、信念为自变量,运动行为各维度分别为因变量,对假设 H 1运动行为对运动知识、态度、信念的回归显著进行检验。表 4的结果显示,除运动知识、态度、信念对运动行为中的锻炼强度的预测作用表现得不明显外。运动知识、态度是运动行为中锻炼次数的主要预测源,其 B值分别为 0.024(P< 0.05)和 0.026(P<0.05),其解释的方差变异量累计为5.8%。运动知识、态度、信念是运动行为中锻炼时间的主要预测源,其 B值分别为 0.017(P<0.05)、0.031(P<0. 01)和 0.022(P<0.05),其解释的方差变异量累计为 22. 6%。运动知识、态度是运动行为中锻炼总分的主要预测源,其 B值分别为 0.393(P<0.05)和 0.381(P<0.05),其解释的方差变异量累计为 6.9%。它们的 F检验均达到显著性水平。表明运动行为对运动知识、态度、信念的回归显著。研究结果对假设 H 1给予了支持。

表 4 本研究运动行为与运动 K.A.B的回归结果一览表

3.3.2 运动行为与生命质量的回归分析

由生命质量各维度为因变量的回归统计结果可以看出 (表 5),自变量运动行为中的次数和时间 2个变量是生命质量的主要预测源,次数主要表现在生理功能、生理职能、活力、躯体疼痛和总体健康 5个维度上,B值在2.194~8.977之间 (P<0.05~0.01);而时间则表现在生命质量的 8个维度上,B值在 3.533~8.977之间 (P<0.01)。虽然强度和总分 2个变量对生命质量各维度的回归未达到显著性水平,但是对于生命质量 8个维度,它们共同解释的方差变异量累计在 11.3%~85.4%之间,F分析呈显著性。研究结果支持了假设 H 2。

表 5 本研究农村居民生命质量与运动行为回归结果一览表(B)

表 6 本研究生命质量 8个维度与运动 K.A.B.P的分层回归结果一览表

3.3.3 运动知识、态度、信念与生命质量 (Step1)以及加入运动行为后 (Step2)的回归分析

表 6数据显示,以生命质量 8个维度分别为因变量回归运动知识、态度、信念的方程中,除信念与社会功能、活力和总体健康之间回归未达到显著性水平外,其他变量之间的回归均达到显著性水平,B值在 0.114~0.465之间(P<0.05~0.01),它们解释的方差变异量累计在11.7%~28.3%之间,且F检验呈显著性。表明运动知识、态度、信念对生命质量各维度有较强的预测作用。当同时考虑运动知识、态度、信念和运动行为时,Step1中运动知识、态度、信念与生命质量各维度之间回归系数都有所减小,甚至对生命质量个别维度的影响变得无显著性 (P>0.05),如知识、态度、信念与生理功能;知识与社会功能、生理职能等。另外,加入运动行为变量后,解释的方差变异量累计从 Step1的 11.7%~28.3%增加到 Step2的22.0%~84. 7%,其F比值均达到显著性水平。数据结果说明,运动知识、态度、信念对生命质量的影响是通过运动行为来实现的。研究结果支持了假设 H 3。

4 分析与讨论

回归方程的预测力主要看 R2及其F分析的显著性, R2表示被预测变量与预测变量之间的方程共变百分数。R2显著,说明预测变量对被预测变量有显著的预测力。对于分层回归方程的影响力,主要看 △R2(Ad justed R Square)及其F分析的显著性。△R2显著,说明自变量对因变量有显著的影响力。在此基础上,△R2越大,表示自变量与因变量之间的重叠程度越高,自变量 (集)的影响力越强。

对于因变量运动行为,自变量运动知识、态度和信念,其解释因变量锻炼次数、锻炼时间、锻炼总分的方差变异量累计分别为 5.8%、22.6%和 6.9%,且F分析呈显著性。表明运动知识、态度、信念对运动行为有较强的预测力。张河川等 (2000)的研究结果显示,知识越多,信念越坚定,行为越多[14]。有关研究表明,在组成态度的认知、情感和行为意向 3个要素中,情感与意向的相关程度高于认知与情感、认知与意向的相关程度。吴永慧 (2009)[11]对不同专业类别大学生体育锻炼与生命质量之间关系的研究表明,体育类大学生有较高的“行为习惯”、“行为意向”和“行为控制感”与其拥有较丰富的人体保健方面的知识、在锻炼中能获得更多的良性情感体验有直接关系。

在运动行为与生命质量的关系方面,锻炼次数和锻炼时间对生命质量的贡献更大一些。锻炼次数是生命质量之生理功能、生理职能、活力、躯体疼痛和总体健康 5个维度的主要预测源,B值在 2.194~4028之间 (P<0.05~0. 01);锻炼时间却是生命质量 8个维度的主要预测源,B值在 3.533~8.977之间 (P<0.01)。尽管强度和总分 2个变量对生命质量各维度的回归未达到显著性水平,但它们共同解释生命质量不同维度的方差变异量累计在11.3%~84.5%之间,且F检验呈非常显著性。这表明运动行为对于生命质量的显著影响主要来源于锻炼时间的长短和锻炼次数的多少,其趋势是锻炼时间较长与锻炼次数较多的农村居民的生命质量状况显著优于锻炼时间较短和锻炼次数少者,这一结果在其他同类研究中也得到证实[18]。另外,总体上看,锻炼时间与生命质量中生理、心理和社会方面各维度都有较强的影响作用,但锻炼次数对生命质量中各生理维度表现出较强的预测力,却对生命质量中各心理和社会维度的影响未表现出显著性。运动医学的研究证实,运动行为缺乏不仅导致体质下降,还可增加肥胖、心脑血管疾病、糖尿病、高血压等疾病的患病危险性,因此,缺乏运动是健康危险行为[20]。美国研究人员认为,体育活动和好的生活习惯是我们维护自身健康、提高生活质量最为积极、最为经济的手段,他的作用是任何医疗手段不能代替的[12]。舒剑萍 (2004)[4]等对大学生课外身心活动与其生命质量的关系研究表明,每周活动时间不同的大学生,其总生命质量和健康状况及其 6个领域各项评分差异均有统计学意义(P<0.05),二者基本上呈正相关。本研究的结果在一定程度上支持了上述观点。然而,农村居民在主观认识上的误区以及“劳动可以代替锻炼”、“小富即安”、“知足常乐”、“男主外、女主内”等思想导致了农村居民运动行为严重缺乏,必须引起相关部门的重视。

在运动知识、态度、信念与生命质量的关系方面,除信念对社会功能、活力和总体健康的预测力表现不显著外,其他运动知识、态度、信念与生命质量各维度之间的回归均达到显著性水平。表明运动知识、态度、信念对生命质量有较强的预测力。然而,当运动行为作为中介变量加入后,运动知识、态度、信念与生命质量各维度之间的关系发生了较大的变化,运动知识、态度、信念对生命质量的预测力减弱甚至影响变得无显著性。另外,加入运动行为变量后,解释的方差变异量累计显著增加,其F比值均达到显著性水平。从△R2来看,K.A.B.P在生理功能上引起的 △R2(0.842)最大;其次是活力,△R2为0.317;第三是精神健康、情感职能、生理职能、社会功能和躯体疼痛,△R2分别为 0.278、0.264、0.262、0.254和0.231。K.A.B.P在总体健康上引起的△R2(0.191)最小。表明 K.A.B.P对生命质量各维度的影响是不同的。

在表现生命质量生理健康方面的生理功能、生理职能、活力和躯体疼痛 4个维度上,知识和态度对其均有显著性影响,信念除活力维度外,对其他 3个维度也均有显著性影响。这些影响由于运动行为中锻炼次数和锻炼时间的加入,知识对生理功能、生理职能和躯体疼痛;态度对生理功能和躯体疼痛;信念对生理功能的影响变得不显著。说明运动知识、态度、信念对这几个生命质量维度的影响是完全通过运动行为中锻炼次数和锻炼时间实现的。知识对活力;态度对生理职能和活力;信念对生理职能、活力和躯体疼痛的影响变小。说明运动知识、态度、信念对这几个生命质量维度的影响既有直接作用,又有间接作用,其间接作用是通过运动行为中锻炼次数和锻炼时间实现的。在表现生命质量心理健康和社会健康的社会功能、情感职能和精神健康 3个维度上,运动知识、态度、信念对它们的显著性影响,总体上并未因运动行为各变量的加入发生较大的变化。表明运动知识、态度、信念对表现生命质量心理健康和社会健康的社会功能、情感职能和精神健康 3个维度的影响是直接的。“体育锻炼能够增强身心健康”已达成共识。经常参加锻炼,建立良好的体育生活方式,养成运动习惯,可促进机体机能提高,促进身体各项运动素质的发展,对身体健康有重要作用[5]。社会心理学中对态度 -行为关系的定性论述和实证研究认为,行为意向影响行为;同时,行为又受行为习惯、行为态度和行为控制感的直接影响。健康知识的掌握并不能完全取代行为的转变,从接受知识到行为转变是一个非常复杂的过程,知、信、行三者之间只存在因果关系,没有必然性[3]。吴永慧(2010)[10]研究结果显示,男性与女性农村居民在体育知识、信念和态度方面得分普遍不高,且男、女间存在较大的差异。因此,要想提高农村居民参与锻炼的次数和时间,养成良好的锻炼习惯,必须激发他们的锻炼热情,端正体育锻炼态度,提高体育锻炼“行为意向”。这一结果比较符合主观能动理论和自我效能理论的有关行为动机理论[15]。

5 结论与建议

1.农村居民运动知识、态度、信念可有效的预测运动行为。依据知信行理论结合本研究结果,在从运动知识、态度、信念入手进行运动行为干预时,要在转变观念、提高认识、增强“行为认知”的基础上,激发农村居民进行锻炼的热情,增加其“行为意向”,教育其养成科学健康的体育生活方式,并形成良好的“行为习惯”,增强其正性“情感体验”,则是保持和提高农村居民运动行为的有效途径。

2.运动行为能有效的影响生命质量。特别是锻炼次数和锻炼时间对表现生命质量的生理健康的预测力更强。提示,对农村居民运动行为的干预以提高其生命质量,必须注重对锻炼时间和锻炼次数的控制,这也符合我国体育人口评价标准的评判要求。

3.运动行为对运动知识、态度、信念与生命质量之间的关系具有中介作用。通过对农村居民运动知识、态度、信念的干预来促进生命质量的提高,必须要重视运动行为的中介作用。以运动知识、态度、信念的干预为手段,养成健康向上的运动行为为中介,以提高生命质量为目的。

4.本研究是以农村居民为研究对象,分析了 K.A. B.P以及生命质量之间的关系。研究结果对于在新农村建设中提高农村居民生命质量相关政策的制定,健康促进策略的实施具有一定的参考价值。本研究采用的相关分析的研究方法,同其他众多的理论研究一样,这种相关只说明各变量之间的密切程度,不能直接反映这些变量之间是否存在因果关系。要进一步明确运动行为中介作用的形成与作用机制,还应通过采用更科学的方法进行实证研究,这将是本研究努力的方向。

[1]董晓梅,王声勇,池桂波,等.广州市大学生生存质量及其影响因素[J].中国学校卫生,2003,24(3):225-226.

[2]李广宇,刘燕,张宝荣,等.573名大学生的运动知识、态度、信念、行为[J].中国学校卫生,2004,25(1):50-51.

[3]李浴峰,陈峰,王心,等.武警指挥类院校学员健康知识和行为影响因素分析[J].中国学校卫生,2004,25(1):15-16.

[4]舒剑萍,毛宗福,何宏宝.大学生课外身心活动与其生命质量的关系[J].医学临床研究,2004,21(9):979-981.

[5]陶勇,代春玲.大学生体育生活方式与身心健康关系的研究[J].武汉体育学院学报,2004,38(6):141-143.

[6]王健,马军.健康教育[M].北京:高等教育出版社,2004:60-68.

[7]王松涛.SF-36量表在老年人运动健身效果评价中的应用[J].体育科学,2006,26(2):78-81.

[8]万崇华.常用生命质量测定量表简介[J].中国行为医学科学, 2000,9(1):69-71.

[9]吴永慧.我国大学生的生命质量与体育锻炼因素的相关性研究[J].中国体育科技,2009,45(2):88-91.

[10]吴永慧.农民运动行为及生命质量的健康促进策略研究[J].武汉体育学院学报,2010,44(1):87-91.

[11]吴永慧.体育锻炼对大学生社会支持和生命质量的影响研究[D].河北师范大学硕士学位论文,2009.

[12]运动健康完全手册[M].刘忻,李伟,杨存真,等译.长沙:湖南文艺出版社,2002:14-48.

[13]张宝荣,李广宇,李铭,等.河北省 1135名高校教师生命质量调查[J].中国学校卫生,2006,27(4):328-329.

[14]张河川,郭思智.昆明大学生运动行为与相关心理因素分析[J].中国学校卫生,2000,21(1):452-454.

[15]张河川,郭思智.大学生锻炼行为与相关知识、态度、自我效能的研究[J].中国行为医学科学,2001,10(2):133-135.

[16]朱健民.基于新健康:不同BM I类型的大学生自主性运动对于缓解应激状态效果的研究[J].中国体育科技,2007,43(3):75-79.

[17]朱健民.超重肥胖型男大学生的与实施度与耻意识分析[J].上海体育学院学报,2007,26(12):12-14.

[18]朱健民,居蔚青.大学生健康自评完好量表的检验与生活方式关联因素的回归分析[J].体育科学,2008,28(5):44-49.

[19]BARON RM,KENNY D A.TheModerator-mediator variable distinction in social psycho logical research:concep tual,strategic,and statistical consideration[J].J Person Soc Psycho l,1986,51(6): 1173-1182.

[20]DOUGLASK A,COLL INSJL,WANEN C,etal.Results from the 1995 national college risk behavior surver[J].J Am College Health,1997,46(2):55-66.

[21]GOYNE J C,DOWNEY G.Stress,Social support and the cop ing p rocess[J].Ann Rev Psycho logy,1991,42:401-426.