《等韵精要》音系基础再论——从入声韵归并看《等韵精要》的音系基础

余跃龙

(山西大学语言科学研究所,山西太原 030006)

《等韵精要》[1](下文简称《精要》)是清乾隆乙未年(1775)间一部完整的韵图,作者是河东人(今山西浮山人)贾存仁。《精要》是目前可见的唯一一部由清代山西籍文士所著的等韵学专著。贾存仁,字木斋,号馀田,世为浮山(今山西浮山张庄乡佐村)人。[2]贾氏生活的年代,学界大致推断为清乾隆年间。笔者首次考证贾氏生卒年为雍正二年至乾隆甲辰年(1724-1784)。[3]贾氏自幼喜好读书,曾专研宋代五子及其他理学专著,对象数阴阳等思想极为推崇,博学而多才,书画堪称一流。但其仕途并不顺利,只在乾隆三十六年(1771)考中副榜,后无意仕途,潜心致学,曾校订《弟子规正字略》,出版《四书千一録》《等韵精要》《诗韵考源》《音汇》等书,其中除《等韵精要》外,皆未传世。贾氏一生几乎未离乡土,中副榜后曾短暂游历京城,于乾隆丙辰年(1776)回乡授课,辛丑年(1781)担任安泽书院掌院,壬寅年(1782)由于身体的原因离任归家,甲辰年(1784)闰三月七日卒于家中。

关于《精要》的音系基础,学界意见不一。李新魁(1993)将《精要》归为“具有综合不同音系性质的韵书”一类,认为它所表现的语音系统是一个“语音骨架”,它里面既包括有音有字的音类,也包括一些有音无字的音类。[4]耿振生(1992)认为《精要》属于官话方言一系,但无独特之处,其中的音类按照北方话较为普遍的读音来归纳,难以把它们确定为某一个地点的方音。[5]竺家宁(1996)认为《精要》“基本上反映了18世纪的北方官话,但多少也受贾氏自己母语——晋方言的影响,例如声母仍有[v-]母。声调保存入声”。[6]宋珉映(1997)认为《精要》的语音框架和音系特点都属于近代北方话韵书的特点,它“反映近代北方话,应该没有错”,书中保留微、疑二母是作者存古思想的反映。[7]金基石(1998)也同意《精要》属于“近代官话系韵图”的结论。[8]本文从《精要》宕江曾梗通五摄入声韵归并情况入手,并与《中原音韵》系韵书、《青郊杂著》系韵书进行比较,与今中原官话核心地区方言、汾河片方言进行比较,认为《精要》的音系基础应该是清代平阳府临汾县及其周边地区一带的方言。为了便于比较,下文首先简要介绍《精要》宕江曾梗通五摄入声韵与阴声韵的合流情况。

一 《精要》五摄入声韵与阴声韵合流情况

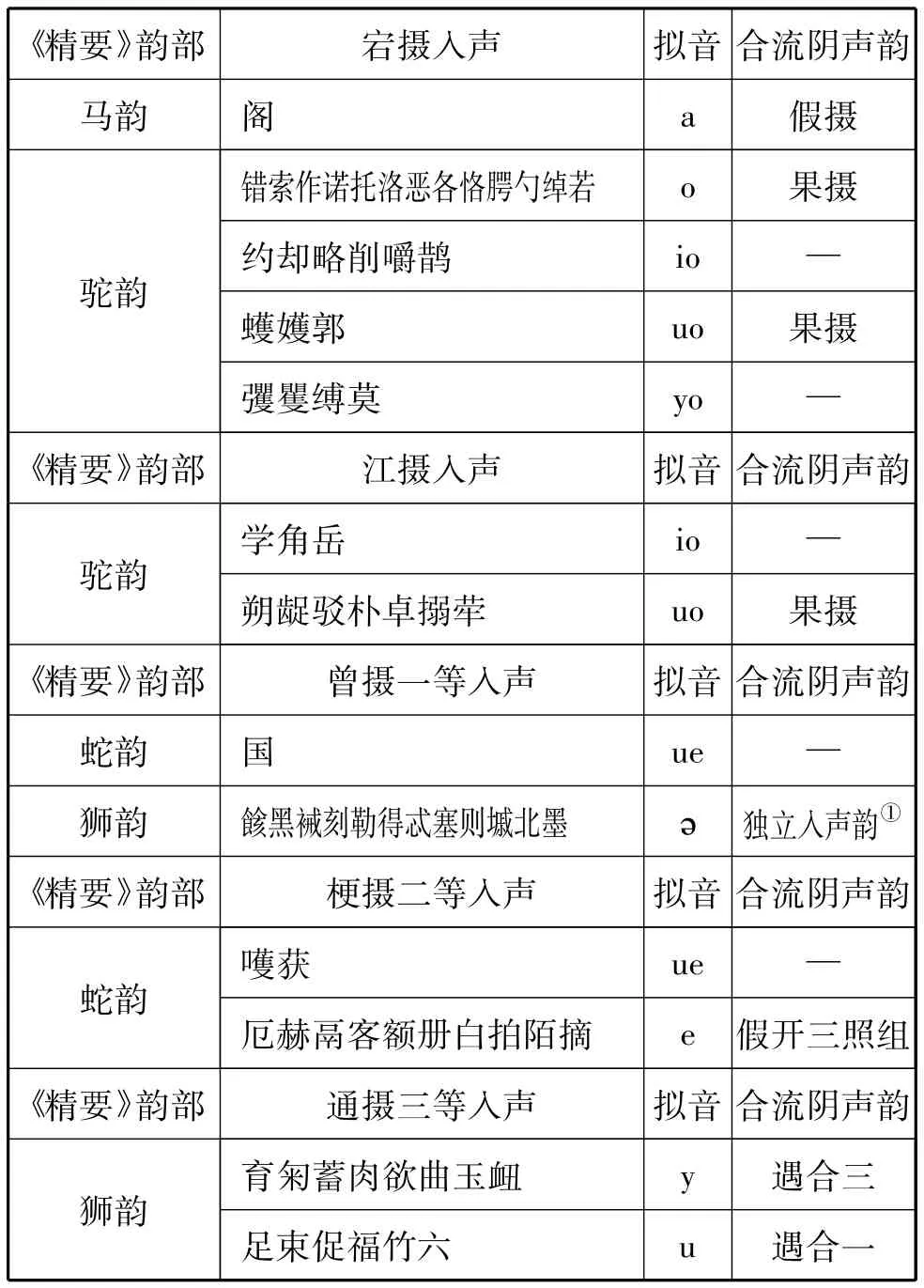

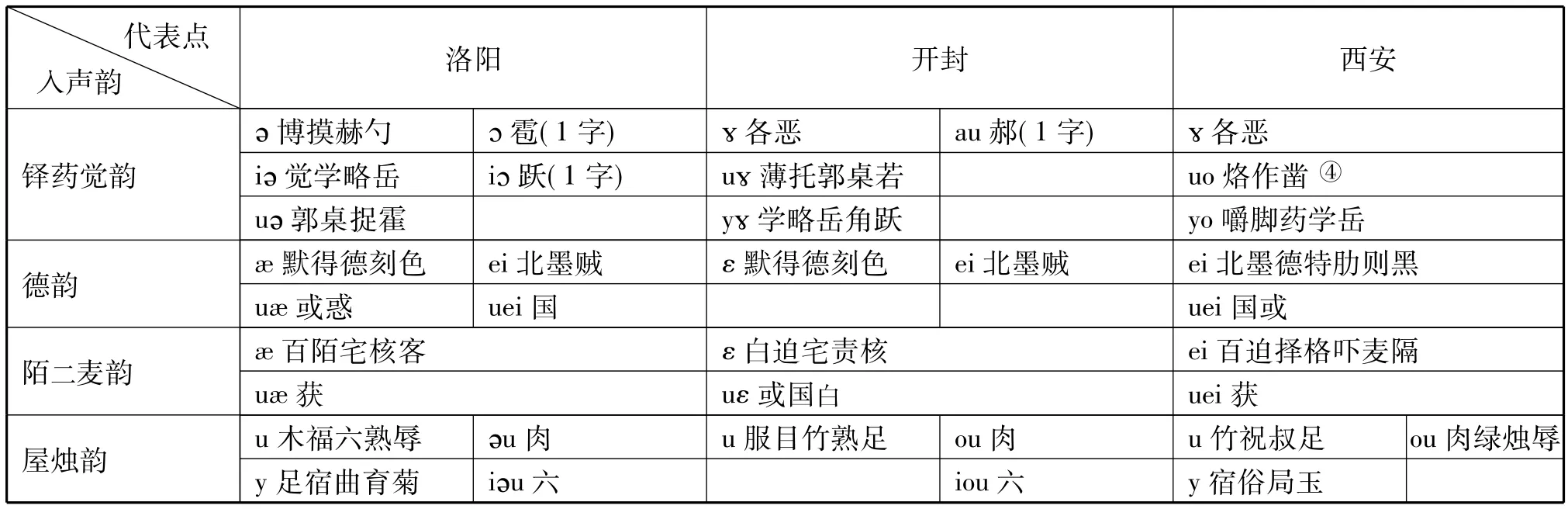

《精要》中宕摄入声共收27字,除“阁”1字归入马韵,其余皆归驼韵。江摄共收10个入声字,全部归驼韵。曾摄一等共收13个入声字,除“国”1字归蛇韵外,其余归狮韵。梗摄二等12个入声字全归蛇韵。通摄三等入声14字全归狮韵。收字情况如表1:

表1 《精要》五摄入声韵与阴声韵归并表

由表1可见,《精要》中宕江摄入声字主要归驼韵,与中古果摄字合流,曾摄一等入声主要归狮韵(开口),保留独立入声韵,梗摄二等入声归蛇韵,与中古假开三照组字合流,通摄三等入声归狮韵(合口、撮口),与中古遇摄字合流。《精要》入声韵与阴声韵合流的情况较为整齐,未见两韵并收现象。

二 《精要》入声韵归并与《中原音韵》系韵书比较

《精要》入声韵与阴声韵的归并情况与《中原音韵》系韵书并不全同,主要区别在宕江摄入声(铎药觉韵)、曾摄一等入声(德韵)、梗摄二等入声(陌二麦韵)、通摄三等入声(屋烛韵)上。本文讨论以上五摄入声韵在《精要》和《中原音韵》系韵书的分布情况。

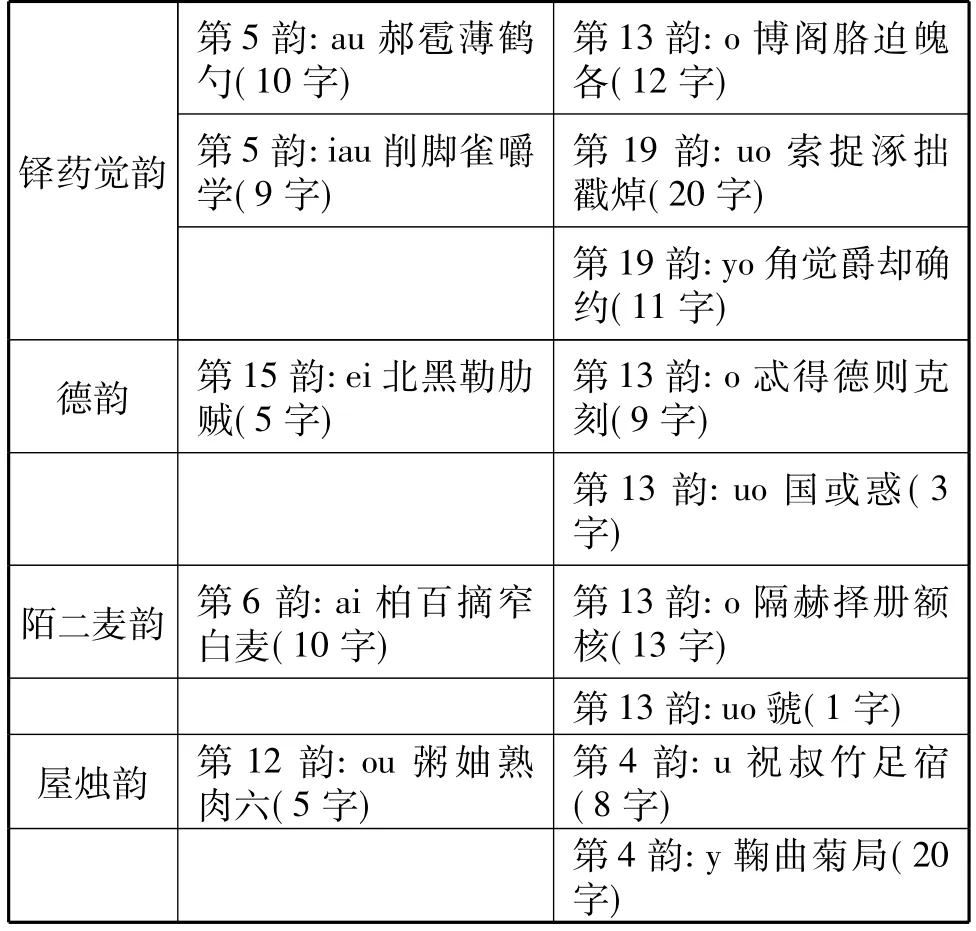

我们以《中原音韵》《李氏音鉴》为北方官话口语音的代表,将《精要》入声韵的分布情况与元代以来北方官话入声韵分布情况比较,考察《精要》音系基础与北方官话音系基础的异同。《中原音韵》是研究近代音的重要参考。前贤多有研究,根据杨耐思(1981)[9]、宁继福(1985)[10]的研究,《中原音韵》《李氏音鉴》《精要》入声韵分布情况并不全同,咸深山臻摄入声韵、曾开三、梗开三四、梗合三的入声韵与阴声韵合并大致相同,此处不赘。现将《中原音韵》宕江曾梗通五摄入声韵与阴声韵归并情况列为表2:

表2 《中原音韵》五摄入声韵与阴声韵归并表

《中原音韵》宕江摄入声韵两读,大多数归入萧豪韵,少数归歌戈韵,曾摄一等入声除“则刻”2字归皆来韵外,其余全归齐微韵。梗摄二等入声字归皆来韵,与蟹开一、开二见系字(下文简称蟹开一二)合流。通合三入声字两韵并收,归鱼模韵字较多,少数归尤侯韵。

《李氏音鉴》成书于1805年,与《精要》成书年代接近。《李氏音鉴》是以“十八世纪北京语音为基础的。”[11]《李氏音鉴》中《字母五声图》所列入声字“悉照等韵载入”,并不反映时音,故本文采用该书卷四“北音入声论”的全部入声字来说明《李氏音鉴》入声韵的归并情况,如下页表3。[12]

由表3可见,《李氏音鉴》中宕江摄入声两读,部分字归入第5韵,与中古效摄字合流,部分字归入第13、19韵,与中古蟹合一唇音字、止开三唇音字合流。曾摄一等入声字第15韵、第13韵并收,分别与中古止蟹摄、果摄字合流。梗摄二等入声字部分归入第6韵、与中古蟹开一、二等字合流,部分归入第13韵,与中古果摄字合流。通摄三等入声字第12韵、第4韵并收,分别与中古流摄、遇摄字合流。

表3《李氏音鉴》五摄入声韵与阴声韵归并表

我们将《中原音韵》《李氏音鉴》《精要》五摄入声韵的归并情况比较如表4。

由表4可见,三者区别主要有以下几点:

(1)宕江摄入声(铎药觉韵)在《中原音韵》中歌戈、萧豪两韵并收。《李氏音鉴》第13、19和第5韵并收,《精要》则归驼韵①阁字除外,《精要》归马韵。,与《中原音韵》的歌戈韵对应。

(2)通摄三等入声(屋烛韵)在《中原音韵》中鱼模、尤侯两韵并收。《李氏音鉴》第4、第12韵并收,《精要》则归狮韵,与《中原音韵》鱼模韵对应。

(3)曾摄一等入声(德韵)在《中原音韵》绝大多数归齐微韵,《精要》归入狮韵,但保留独立的入声韵。梗摄二等入声(陌二麦韵)归皆来韵,《精要》归入蛇韵,与中古假开三字合流。《李氏音鉴》较为复杂,德、陌二麦有文白两读,文读音归果摄,白读音归蟹合一、止开三唇音字,这种归并方式与《中原音韵》不同,是自《合并字学集韵》的继承,与宕江、通合三入声反映的文白异读非同一时间层次,反映了北方官话入声韵的历时演变。[12]

表4 《中原音韵》《李氏音鉴》《精要》五摄入声韵归并表

从五摄入声韵与阴声韵的合流,并结合其余各摄入声归并情况看,我们认为《李氏音鉴》与《中原音韵》有直接的传承关系,二者同属《中原音韵》系韵书,其入声韵与阴声韵的归并情况历400余年未有显著变化。《精要》入声归并情况与此二书有明显不同,其音系基础与《中原音韵》系韵书的音系基础不同。

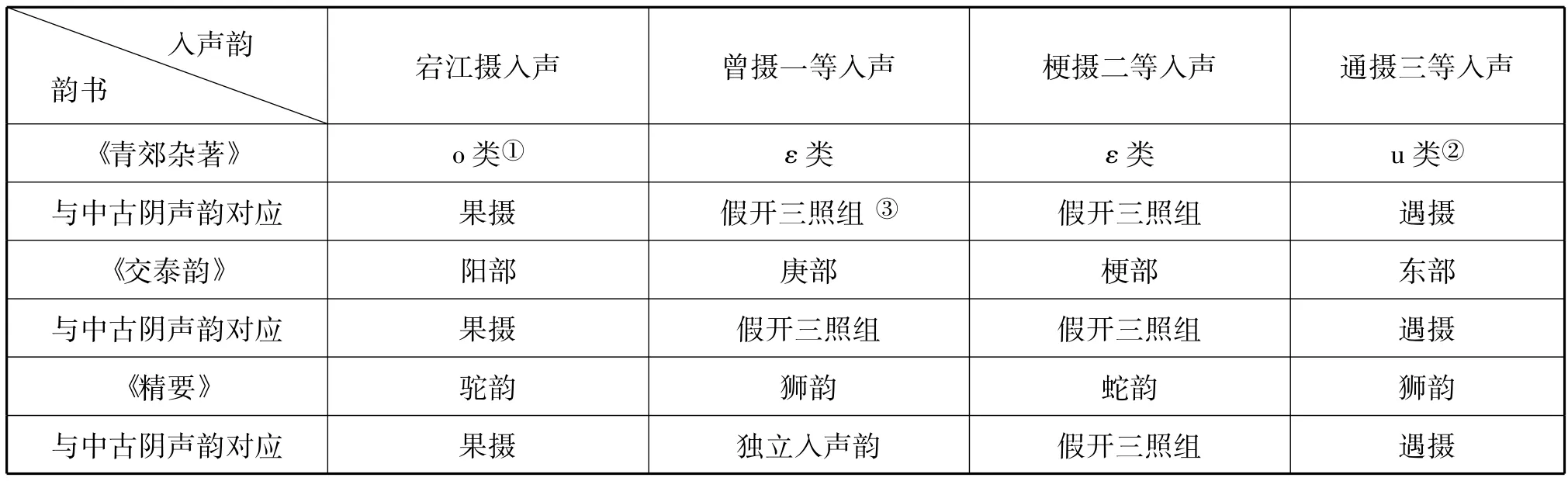

三 《精要》与《青郊杂著》《交泰韵》比较

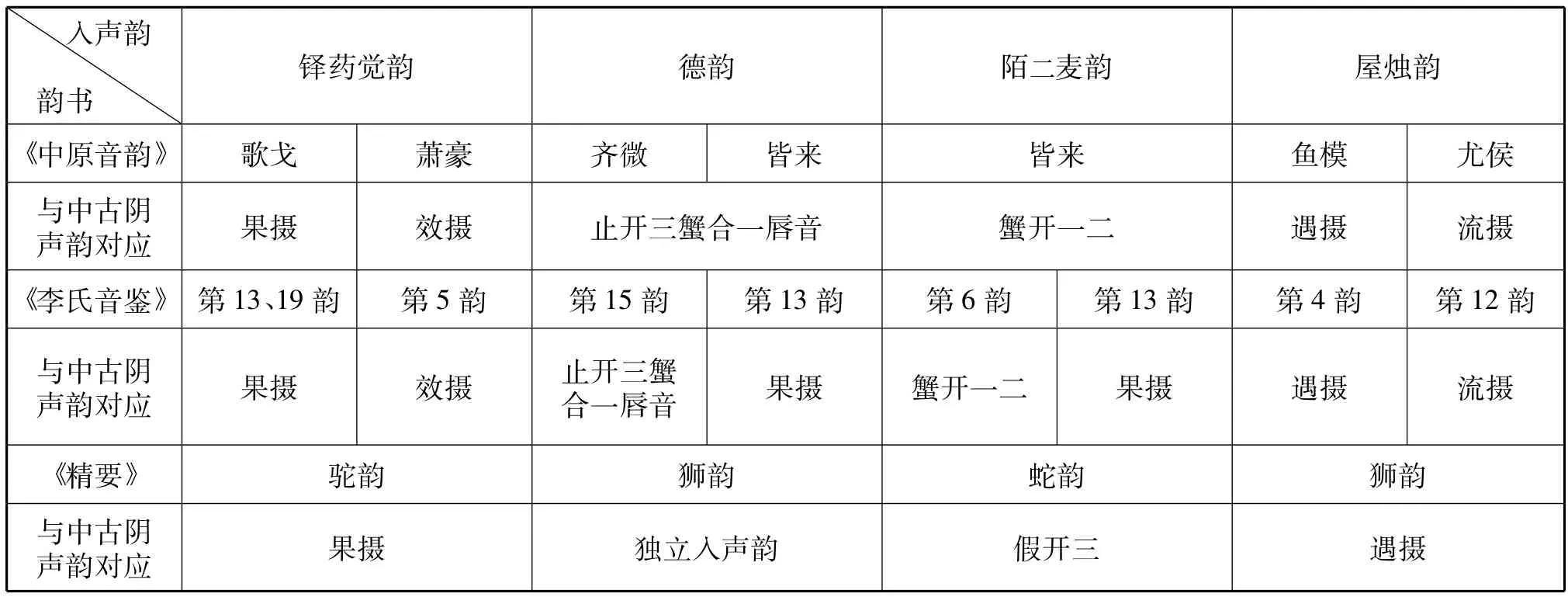

《青郊杂著》《交泰韵》的音系基础是明代的中原官话,反映的是“中原地区即河南省洛阳一带为中心的语音”。[13]《青郊杂著》《交泰韵》两韵书都是形式上保留入声韵,其内部材料和外部材料都证明其入声韵已与阴声韵合流。[14]两书入声韵与阴声韵的归并情况也大致相同,现将《青郊杂著》《交泰韵》与《精要》五摄入声归并情况作一比较,如下页表5②参见:王建喜.国家社科基金项目(04BYY017)结项材料“近代中原官话语音演变研究”,2007:49-57.。

由表5可见,《精要》宕江摄、梗摄二等、通摄三等入声韵与阴声韵归并与《青郊杂著》《交泰韵》相同,分别与果摄、假开三照组、遇摄合流。《青郊杂著》《交泰韵》德韵与陌麦二韵合流,这点与反映明代官话读书音音系的《洪武正韵》《韵略易通》《韵略汇通》等韵书相同,与《中原音韵》系韵书不同。[15]《中原音韵》的德韵字基本都在齐微韵,陌麦韵在皆来韵。保持德韵与陌二麦有别的还有与《中原音韵》性质相同的《蒙古字韵》和《古今韵会举要》。《精要》德韵与陌麦二韵分立,与反映北方官话口语音的《中原音韵》相同。徐通锵(1996)将德韵与陌麦韵在不同方言中的分合类型分为四种,其中德韵、陌麦韵分立的类型,主要集中在北京音的白读和洛阳方言上。[16]今洛阳、开封方言德韵、陌麦韵仍有部分字读音有别,详见表6。《精要》德韵与陌麦二韵的分立,反映的特点应与清代汴洛方言口语音系统一致。《精要》德韵开合口不同韵,在《青郊杂著》系韵书和《中原音韵》系韵书中都较为少见,我们认为此现象与德韵合口主元音受后高介音[-u]影响而高化有关,《精要》体现开合口有别,反映了贾氏审音之细。从五摄入声韵与阴声韵的归并情况看,《精要》与《青郊杂著》系韵书并不全同,宕江、梗摄二等、通摄三等相同,说明《精要》与《青郊杂著》系韵书的音系基础较为接近,同属中原官话;曾摄一等不同,说明《精要》反映的并非是中原地区中心地带(洛阳一带)的时音。

表5 《青郊杂著》《交泰韵》与《精要》五摄入声韵归并表

四 《精要》入声韵归并与今中原官话核心地区比较

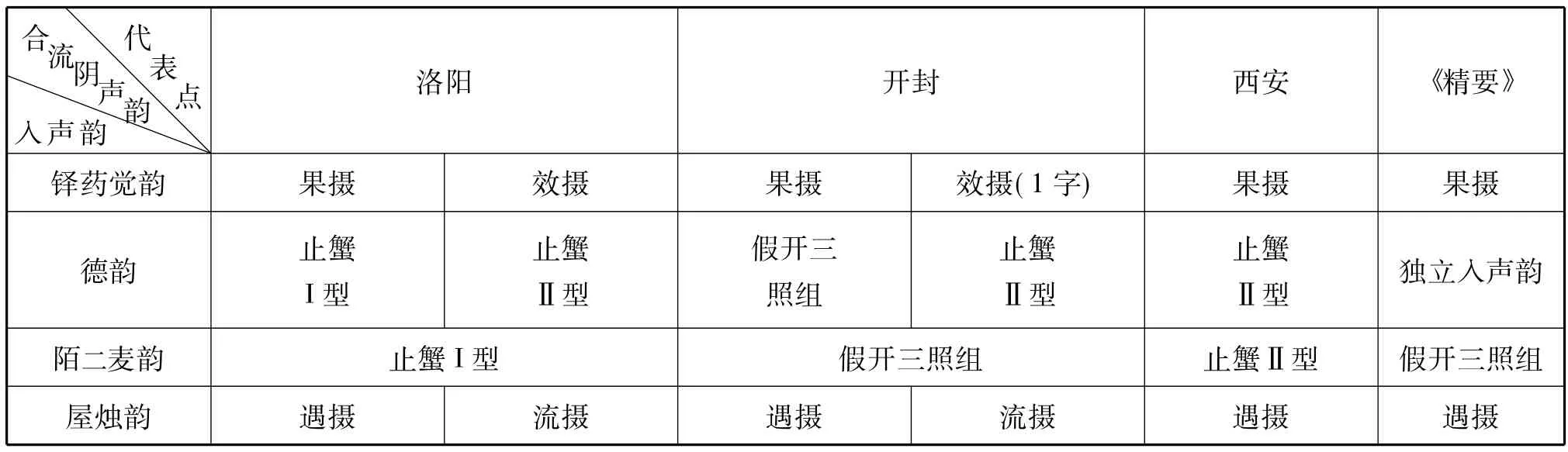

《精要》反映的语音特点与明清代汴洛方言多有一致。洛阳、开封等地今属中原官话的核心地区,本文以洛阳[17]、开封[18]、西安[19]三点五摄入声韵的归并为例,比较《精要》音系基础与今中原官话核心地区方言的关系。现将洛阳、开封、西安三点五摄入声韵与阴声韵合流情况作一比较,如表6:

表6 洛阳、开封、西安五摄入声韵归并表

洛阳、开封宕江摄入声有两读,[ə/ɣ]类占大多数,[ɔ/au]类仅2字,西安方言全部读[ɣ/uo]类,洛阳方言曾摄一等入声字的读音分为两类:(一)“默得德刻”类与梗开二入声“百陌宅核客”等字音同为[æ],与蟹开一(唇音字除外)、蟹开二字合流,“或惑”类与梗开二入声“获”音同为[uæ],与止合三庄组、蟹合二崇母、见系、蟹合一见系个别字合流,我们将这种类型称为“止蟹摄I型”;(二)“北墨贼”类读[ei],与蟹合一唇音字、止开三唇音字合流,“国”读[uei],与蟹合一、合三非唇音、蟹合四、止合三非唇音合流,我们称之为“止蟹摄Ⅱ型”。开封方言曾摄一等入声字也分为两类:“默得德刻色”与梗开二入声韵同为[ε],与假开三照组字合流,“北墨贼”与止蟹摄Ⅱ型合流。通摄入声在今洛阳、开封方言中多读[u/y],仅“肉六”2字读同流摄。西安方言通合三入声字遇摄、流摄两韵并收,与洛阳、开封方言不同。我们将《精要》入声韵归并情况与洛阳、开封、西安三点情况作一比较,如表7:

表7 洛阳、开封、西安与《精要》五摄入声韵比较表

由表7可见,《精要》五摄入声韵与阴声韵的归并情况与中原官话核心地区有以下几点不同:(1)宕江摄入声韵《精要》归果摄,洛阳、开封两点果摄、效摄两韵并收。(2)曾摄一等入声韵《精要》保留独立的入声韵,洛阳归止蟹摄(I型和Ⅱ型),开封部分字归假开三照组,部分字归止蟹摄Ⅱ型,西安全部归止蟹摄Ⅱ型。(3)梗摄二等入声韵《精要》中归入假开三照组,洛阳归止蟹I型、西安归止蟹Ⅱ型。(4)《精要》通合三入声韵归遇摄,洛阳、开封遇摄、流摄两收。

从《青郊杂著》系韵书反映的语音面貌到今中原官话核心地带方言,宕江曾梗通五摄入声韵与阴声韵的归并情况大体一致,与开封方言一致性更高,据此我们归纳出五摄入声韵在中原官话核心地区的演变轨迹。这一演变轨迹与《精要》反映的情况并不全同,《精要》反映的音系基础应该与中原官话的核心地带方言不同。

五 《精要》入声韵归并与今中原官话汾河片比较

《精要》作者贾存仁为山西浮山佐村人,浮山方言属今中原官话汾河片,比较《精要》与今汾河片方言入声的归并的异同,有助于判定《精要》的性质。

(一)宕江摄入声在汾河片的归并

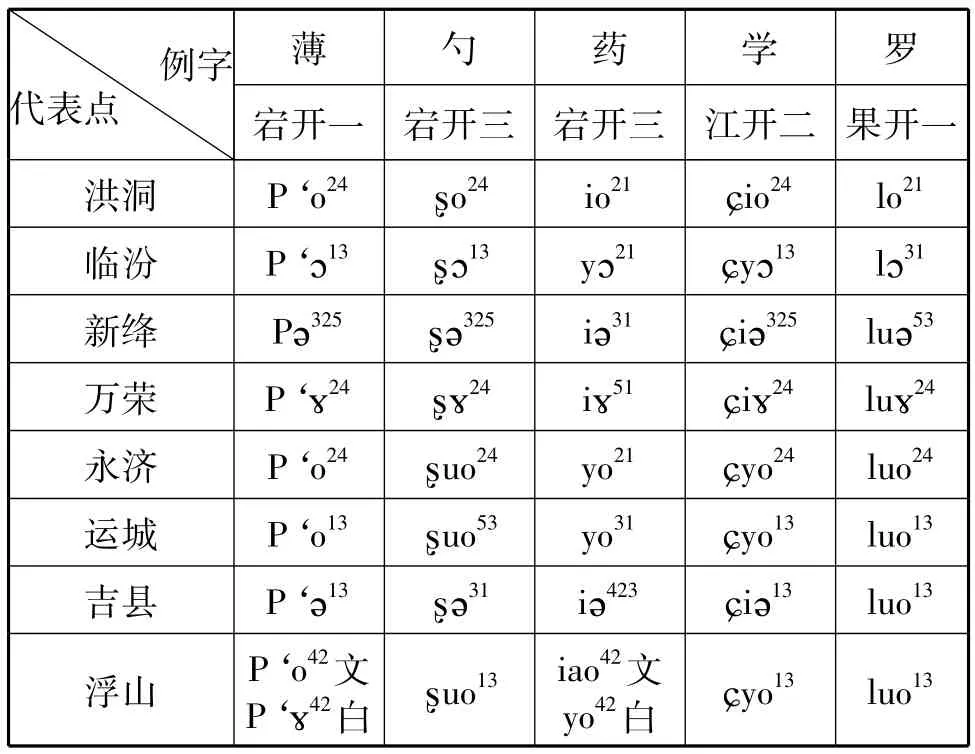

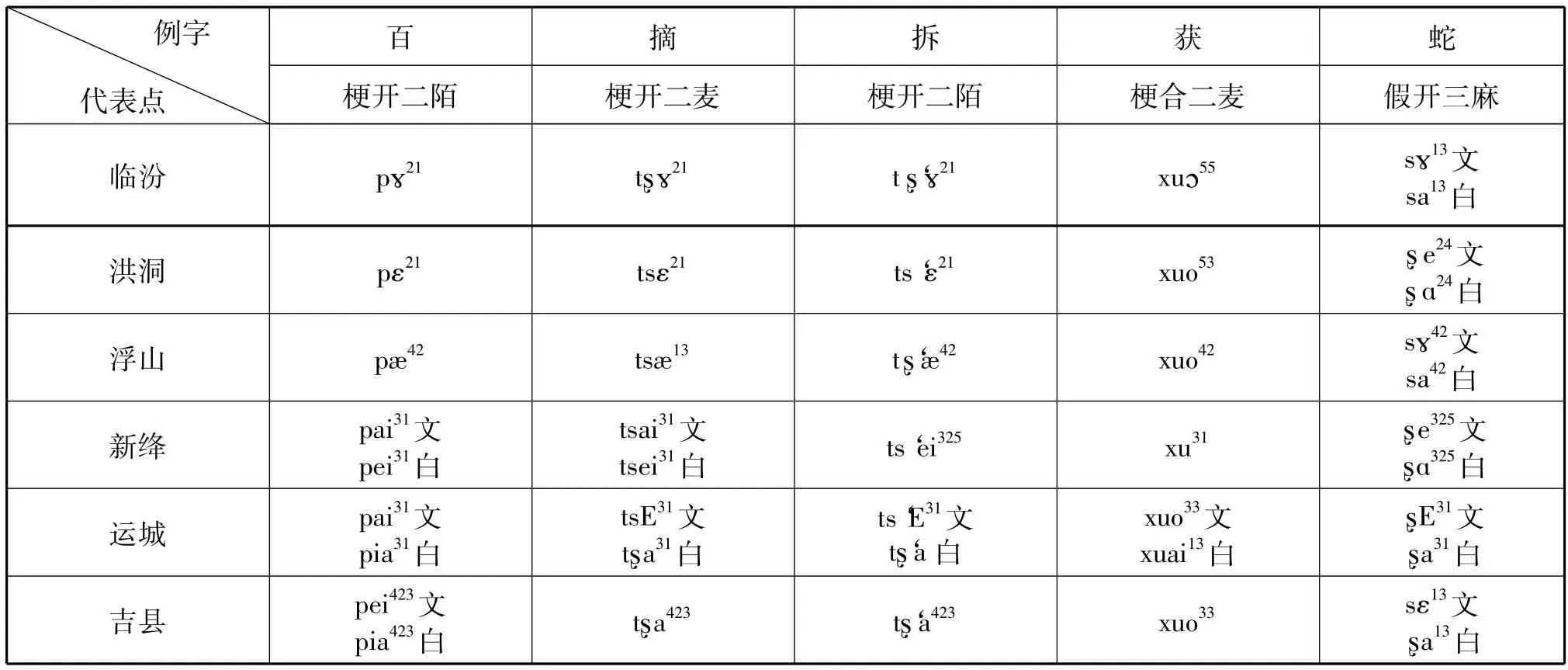

今汾河片方言宕江摄入声字已变为舒声,主元音为[o/ə/ɣ],如表 8[20]:

表8 今汾河片方言宕江摄入声字读音表

今汾河片方言,宕江摄入声韵与果摄合流,不与效摄合流。铎药觉三韵归歌戈,不归萧豪的语音特点依然存在。这与《精要》反映的宕江摄入声韵与阴声韵合流的情况相同。今浮山方言宕江摄入声部分字有文白异读,白读音反映浮山方言自身特点,文读音则是强势方言的叠置。

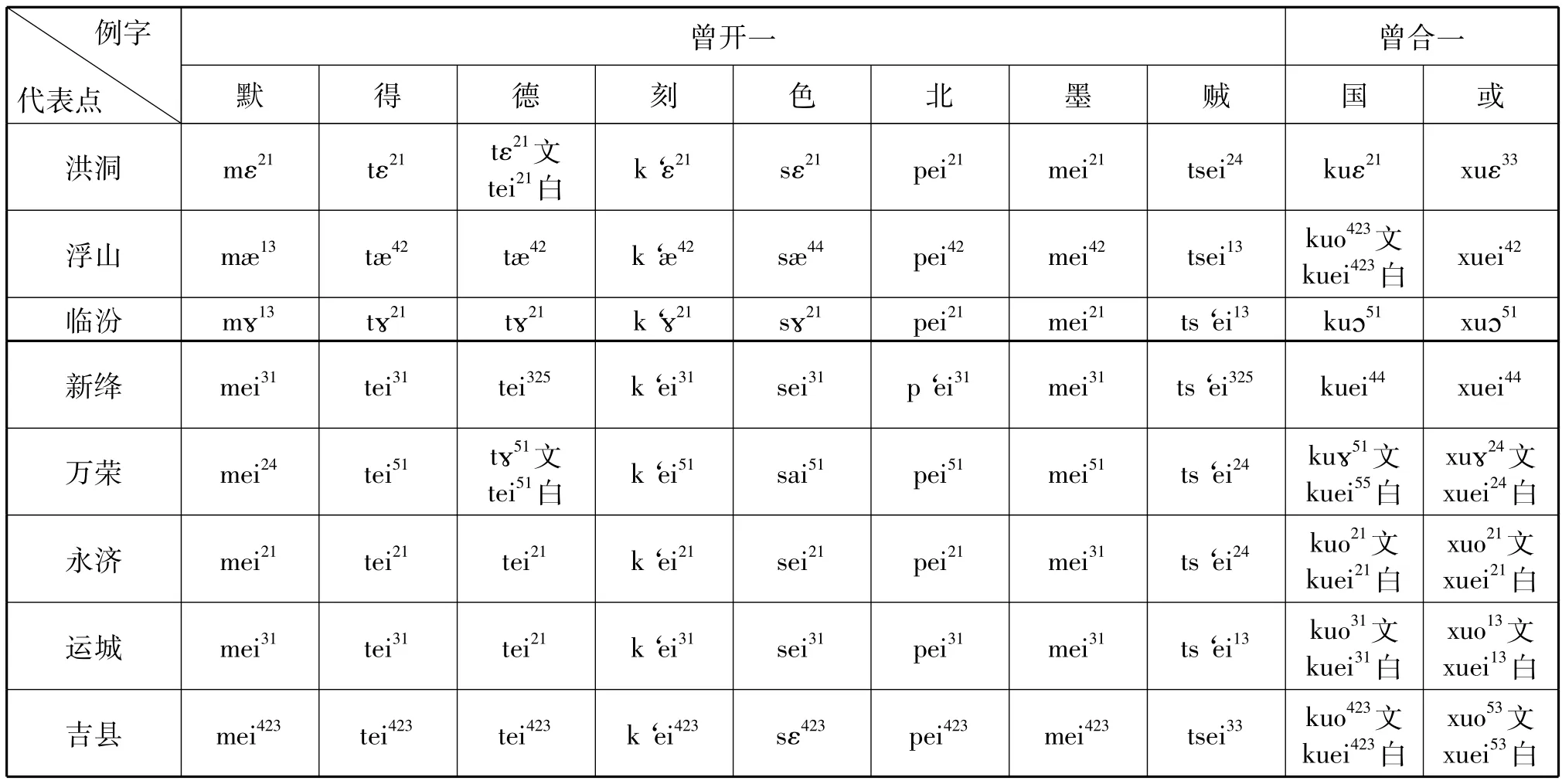

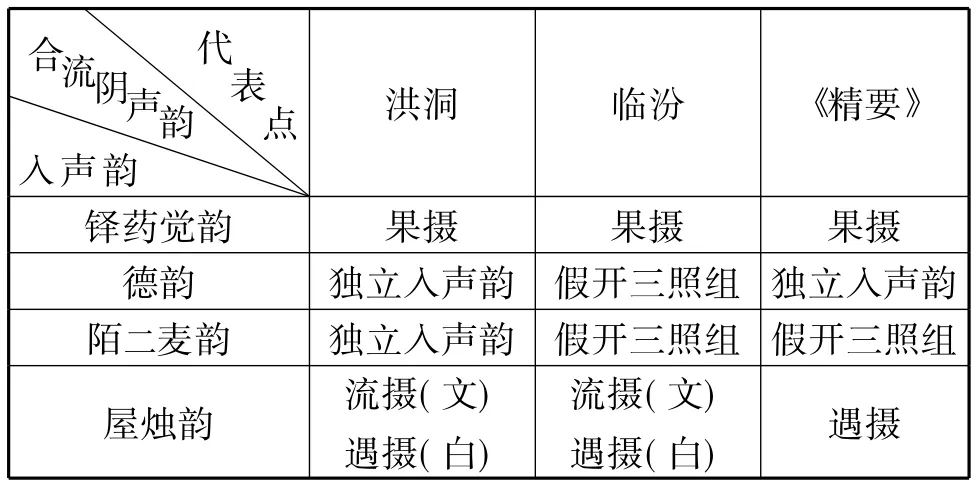

(二)曾摄一等入声韵在汾河片的归并

今汾河片方言曾摄一等入声字已变为舒声,主元音为[ɯ/e/ε/ɣ/ɔ],如表 9:

表9 今汾河片方言曾摄一等入声字读音表

今汾河片多数方言点(洪洞、临汾、浮山除外)曾摄一等入声开口字读[ei]韵,与止蟹摄Ⅱ型合流,合口字大多有文白异读,白读音[uei]与止蟹摄Ⅱ合流,文读音[uo/uɔ/uɣ]与果摄合流,与《李氏音鉴》反映的情况相同。洪洞、临汾、浮山分为两类:临汾方言“默得德刻色”字读[ɣ],与假开三照组合流,“北墨贼”类读[ei],与止蟹摄Ⅱ型合流。洪洞、浮山[ε/æ]类与梗开二入声字音同,不与舒声字合流,保留独立入声韵,[ei]类与止蟹摄Ⅱ型合流。

(三)梗摄二等入声韵在汾河片的归并

今汾河片方言梗摄二等入声字已舒化,韵母主要分为两类(见系字除外),①汾河片方言梗开二入声见系字读音演变快于其他声母字,大多数方言中见系字已与果摄字合流。开口主元音读[ε/ɣ/e],合口主元音读[o/ɔ/u],如表10:

表10 今汾河片方言梗摄二等入声字读音表

今中原官话汾河片方言梗开二入声读音分为两种类型:洪洞、浮山、新绛、吉县等方言梗开二入声不与假开三照组合流,临汾方言梗开二入声与假开三照组字合流,《精要》梗开二入声韵与阴声韵的归并情况与今临汾方言相同。《精要》梗合二“嚄获”等字读[ue],今汾河片方言大多读[uo/uɔ/u],与梗开二主元音[ε/ɣ/e]不同,我们认为受高元音[-u-]的影响,梗摄开口主元音经历了e(ɣ/e)>ɔ>o>u逐步高化的过程。

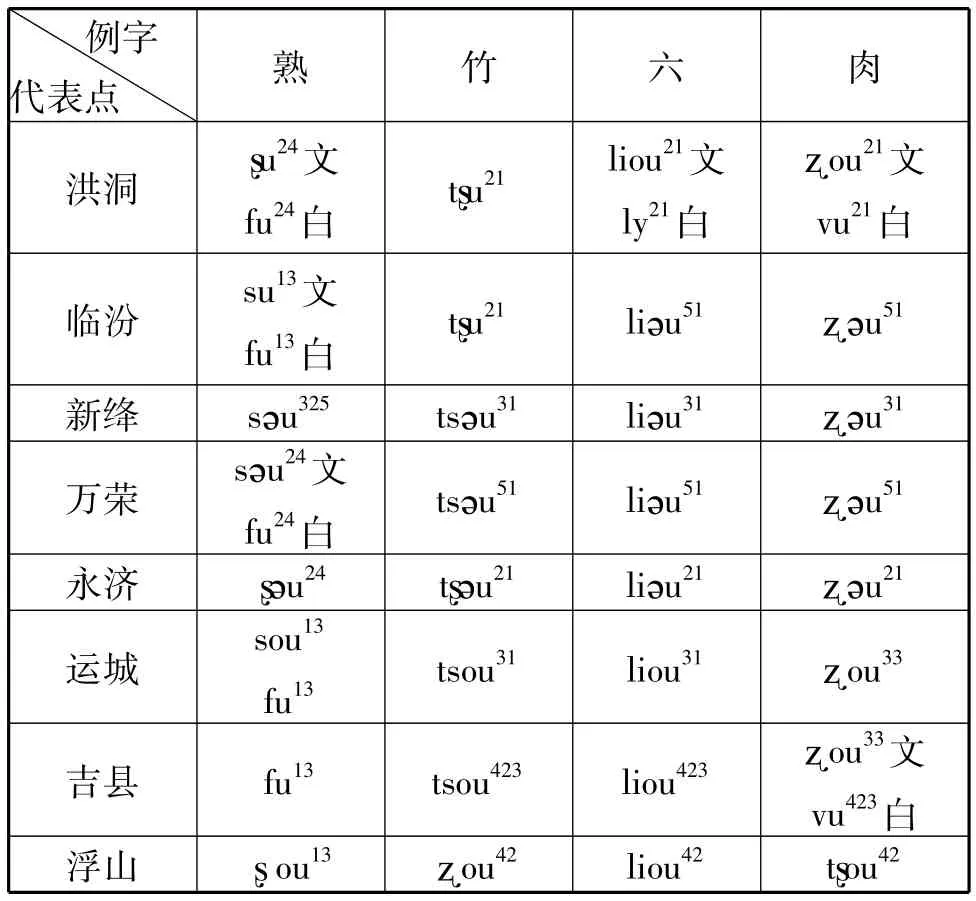

(四)通摄三等入声韵在汾河片的归并情况

今汾河片方言通摄三等入声字已舒化,白读为[u/y],文读为[ou/iou],如表11:

表11 今汾河片方言通摄三等入声字读音表

由表11可见,汾河片方言通合三入声文读与流摄合流,白读与遇摄合流。白读音反映了汾河片方言自身的语音特点,文读音则是周边强势方言(普通话)影响所致。我们认为,《精要》反映的通摄入声与遇摄合流,不与流摄合流的情况,与汾河片方言自身特点一致。

现将汾河片方言与《精要》入声韵归并情况比较,如表12:

表12 汾河片方言与《精要》五摄入声韵归并表

由表12可见,《精要》反映的入声韵与阴声韵归并情况与今汾河片方言基本相同:宕江摄入声归果摄,通摄三等入声白读归遇摄。曾摄开口一等保留独立入声韵,今汾河片浮山、洪洞方言与之相同。梗开二入声读同假开三照组字,与今汾河片临汾方言相同。

由上可知,《精要》宕江摄入声归歌戈韵而不归萧豪韵,通摄三等入声字归鱼模韵而不归尤侯韵,与反映中原官话音系的《青郊杂著》《交泰韵》相同,与今汴(开封)洛(洛阳)方言相同。德韵与陌麦二韵分立,是中原官话口语音特点的反映,这一现象在今开封方言依然存在,在今汾河片方言中也有遗存。《精要》五摄入声的归并情况与今中原官话汾河片大致相同,而与中原官话核心地区的方言略有不同。

六 结论

《精要》凡例提到:“各方土音有缺一二韵者,个人口齿又有缺一二音者,此等依法学之,无论未必可相肖,即便不能,亦可以自知其有缺,则其所益亦岂少哉。”[1]可见,《精要》作者编写韵书的目的是为了“正音”。张玉来(1999)认为音韵学家们大多具有“正音”的意识,但这种“正音”是缺乏统一标准的。同样是表现官话音系,由于采用不同的标准,自然制作出来的音系各不相同,很难形成模式一样的音系,“方音的客观存在,应当是历史的真实,官话不具有强制的约束力。那些制作音系的专家们并不是每一个人都说共同语,即使说共同语也难免带有自己方言的影子。甚至有的人把这种方言认为就是共同语,能够通行天下。所以这一类韵书音系就往往反映具体的一个方音音系或者既表现共同语音系又表现出方言音系的特点”。[21]如前所述,贾氏毕生未离家乡,所操语言当为230年前的浮山方言,贾氏虽曾游历京城,但当时他已到中年,且游历时间较短(1771-1776),其方言受其他方言影响不大。贾氏家乡在今山西浮山县境内,前文将《精要》五摄入声归并情况与今浮山方言[22]比较多有不同,我们认为这与浮山所处地理位置有关。浮山地处临汾盆地东缘,西傍临汾,南临翼城,东南毗沁水,处于中原官话汾河片与晋方言上党片毗邻地区,加之强势方言(普通话)的作用,今浮山方言更易受周边方言影响,呈现出不同于区域特征的语音表现。从历史上看,临汾、浮山、洪洞三县毗邻,明清两代均属平阳府。据《平阳府志卷之三·建置沿革》(1736)记载:“国朝(清代)因之至雍正二年析蒲解绛吉隰五州为直隶州,各分领十七县,于是平阳所属为州一,为县十有一,共计属十有二:临汾县、襄陵县、洪洞县、浮山县……,仍属河东道”[23]。临汾县为平阳府治所,其方言当具有权威性。《精要》五摄入声归并情况与今浮山方言不同,而与今临汾方言大体相同也可得以解释。今临汾方言曾开一等入声(德韵)不保留独立的入声韵,与《精要》、今浮山方言不同。我们认为,作为平阳府治所,临汾方言演变应该较周边的洪洞、浮山更快。据此推测,《精要》时代的临汾方言曾开一入声也应保留独立的入声韵,与今洪洞、浮山方言类似。贾氏心目中的“正音”可能就是清代的临汾县及其周边一带方言。从入声韵与阴声韵合流情况看,《精要》入声韵归并情况与元代以来的中原官话较多一致,与北方官话明显不同,其音系基础与今中原官话汾河片更为接近,反映的是清代平阳府临汾县及其周边一带方言。

[1](清)贾存仁.等韵精要[M].乾隆乙未年(1775)河东贾氏家塾定本.

[2]任耀先,张桂书.浮山县志[M].民国24年版.浮山地方县志办公室翻印,1989:763.

[3]余跃龙.《等韵精要》研究[D].山西大学博士学位论文,2010:11.

[4]李新魁,麦耘.韵学古籍述要[M].西安:陕西人民出版社,1993:379.

[5]耿振生.明清等韵学通论[M].北京:语文出版社,1992:197.

[6]竺家宁.《等韵精要》与晋方言[M]//首届晋方言国际学术研讨会论文集.太原:山西高校联合出版社,1996:48.

[7]宋珉映.《等韵精要》声母系统的特点[J].中国语文,1997(2):151.

[8]金基石.明清时期朝鲜韵书中的见晓精组字[J].民族语文,1998(2):71.

[9]杨耐思.中原音韵音系[M].北京:中国社会科学出版社,1981.

[10]宁继福.《中原音韵》表稿[M].长春:吉林文史出版社,1985.

[11]杨亦鸣.李氏音鉴音系研究[M].西安:陕西人民出版社,1992:61.

[12]高晓虹.北京话入声字的历史层次[M].北京:北京语言大学出版社,2009:91.

[13]李新魁.汉语等韵学[M].北京:中华书局,2004:283.

[14]宁忌浮.汉语韵书史:明代卷[M].上海:上海人民出版社,2009:225.

[15]董建交.明代官话语音演变研究[D].复旦大学博士学位论文,2007:78.

[16]徐通锵.历史语言学[M].北京:商务出版社,1996:387.

[17]李 荣.洛阳方言词典[M].贺 巍,编纂.南京:江苏教育出版社,1996.

[18]刘冬冰.开封方言纪略[J].方言,1997(4):271-285.

[19]李 荣.西安方言词典[M].王军虎,编纂.南京:江苏教育出版社,1996.

[20]侯精一,温端政.山西方言调查研究报告[M].太原:山西高校联合出版社,1993:136-205.

[21]张玉来.近代汉语官话韵书音系的复杂性[J].山东师范大学学报,1999(1):90-94.

[22]余跃龙,郝素伟.浮山方言研究[M].北京:九州出版社,2009:90-124.

[23](清)章廷珪.平阳府志[M].乾隆元年(1736)刻本.