装置与民俗联姻

葛晶晶

摘 要:笔者在美术教学中,从保护民俗文化入手,为传统美术文化的生存,重新搭建传承和发展的平台,把装置与民俗联姻,用于优化拓展美育资源,并进行了实验性的探索。现以浙美版第七册《喜气洋洋》为例,谈谈我是如何尝试装置与民俗联姻,来优化拓展美育资源的。

关键词:民俗文化 美育 融合

教学案例回放——教学过程:

在《喜洋洋》的喜庆音乐声中,我给孩子们欣赏各种过年时的场景,导入课题“喜气洋洋”。接着,通过贴“福”字让孩子们认识“吉祥图案”。

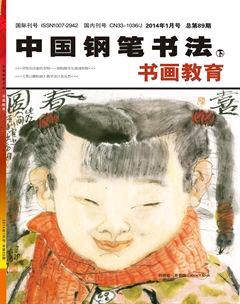

五福捧寿——“你在这幅图案里看到了什么?”(图1)并告诉他们:“这是蝙蝠,是象征‘福气的。孩子们对这些古老的字体不是很熟悉,猜了好多次都没有猜出来,我才揭晓谜底“寿”。并告诉他们,这幅剪纸作品叫“五福捧寿”,这是用来祝福老年人幸福长寿的。

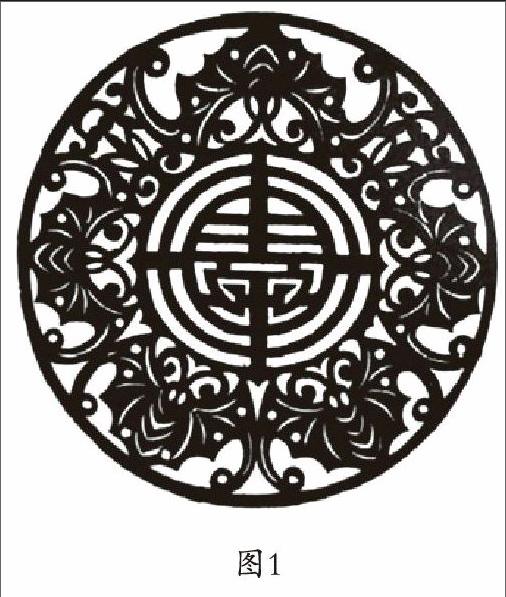

喜上眉梢——剪纸作品刚一出现(图2),孩子们就叫起来:“囍!”我点头表示同意:“你还看到了什么?”有的说:“花”,有的说:“鸟”。我继续追问:“你看,喜鹊站在梅花树的树梢上,这个图案的寓意你们知道吗?”有些博学的孩子思索了一会,得出了 “喜上眉梢”。我告诉他们:“对!其中这个‘眉就取自梅花的‘梅的谐音字,是祝福人们的生活幸福美满的。”

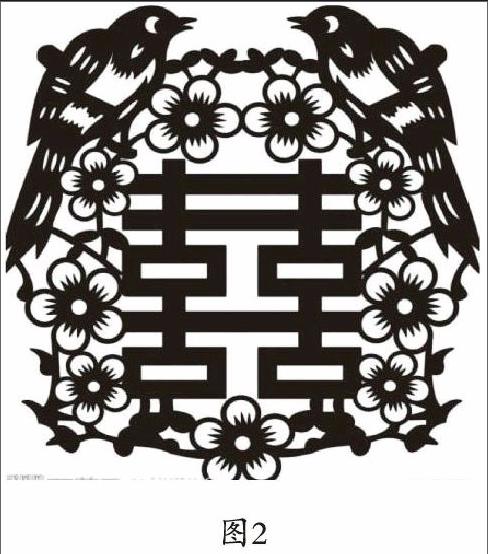

富贵平安——“那这个图案呢?”通过欣赏、讨论,孩子们也看出了“牡丹”、“花瓶”、“喜鹊”(图3),我点拨他们:“这牡丹,可是象征着富贵的,再加上花瓶,你觉得是什么寓意呢?”一个孩子忽然叫了起来:“富贵平安!因为花瓶表示平安的意思。”

紧接着,我们又欣赏了 “龙凤呈祥”、“连年有余”、“松鹤延年”等吉祥图案,从而引出范画“晶老师的心愿”,让学生猜祝福。并告诉他们:“这个心愿是由苹果的外形和双喜字组成的,周围装饰了很多爱心和苹果,表达了我对大家的爱,也希望所有的小朋友都能平安、幸福,双喜临门(图4)。”

最后,我告诉学生:因为我们剪的是图案是要有吉祥寓意的,所以一定要学会剪一些简单的吉祥图案。比如心(爱心)葫芦、桃子(长寿)、苹果花瓶(平安)、蝴蝶(吉祥、美好)、花朵(美丽、富贵)、蝙蝠(福气)、四叶草(幸运)。我边示范边讲解图案间花边的穿插剪法及粘贴,并告诉他们,如果想让祝福盘更漂亮,可以把我们剪下来的单个的小吉祥图案贴在周围进行装饰。我就布置了创作的主题:用彩纸把你们的祝福剪出来,制作一个“幸福盘”(图5)。

在课后,我们可以在这些幸福盘的背面写上祝福的话语,送给亲朋好友们,让更多的人分享到你的祝福……

反思与研究:

宁海地处江南水乡,有着丰富的民俗文化资源。如极富浙东特色的“十里红妆”、冠庄船灯、前童台阁、八仙过海等,其中十里红妆被列入首批国家非物质文化遗产保护名录,馆里收集珍藏有1000多件“十里红妆”器具,大到家具床铺铜盆器皿,小至针头线脑漆碗杯盘,一应俱全。于是,在执教《喜气洋洋》这一课时,我就在课前我给学生布置了任务,让他们通过参观博物馆或查找资料去了解十里红妆的历史、种类、特点、用途等。然后就以剪纸为载体,让学生制作具有宁海人婚嫁特色的漆盘,非常的吉祥、喜庆。因此,笔者认为在小学的美术课堂教学中,把装置与民俗联姻,可以使美术美术教育更加多元,在让学生充分了解艺术创作不同的表现手段和方法的同时,更可在具体实践中激发学生的创造力,并为民间美术的继承和发展注入新鲜的活力。那如何才能把装置与民俗有机联姻,更好地融入到小学美术教育实践中去,这是笔者论述的重点。

一、“欣赏式”教学,把装置与民俗有机融入到美术教学中去

在执教《喜气洋洋》一课时,我以民间剪纸为载体,它历史悠久,具有平面化取物和组合式的构图方法、夸张变形、意象化写实的造型手段、造型的吉祥观念三方面的特点,具有强烈的民间乡土气,有很高的艺术欣赏价值。在授课时,我先让学生欣赏具有过年的场景图片,来营造新年的喜庆氛围,接着安排了剪纸欣赏、设计与制作剪纸作品、美化创意等内容。把适合小学生理解的内容提炼到美术教育中,通过欣赏民间剪纸作品来进行创意设计,让孩子们的作业从单一的画画、剪剪飞跃到制作具有宁海婚嫁特色的漆盘作品,这样不仅可以激发他们对民间美术的兴趣和爱好,更能使他们接受潜移默化的熏陶,加强美的视觉感受,培养对美的事物的敏感性,引发对美的向往。

二、“渗透式”教学,把装置与民俗有机融入到美术教学中去

美术教育不是专业技能教育,我们要把儿童美术教育定位到人文教育、美术文化教育的层面上来,加强儿童美术教育人文色彩的渗透,让儿童在广泛的美术文化情境中生动活泼地学习美术,从而更有效地让儿童接受方方面面的美术文化的熏陶和感染,促进儿童身心全面、健康、和谐地发展。在执教《喜气洋洋》一课时,我抓住剪纸这一民间美术作品的特点,在教学中主要运用好5个方法:一是在短期内系统传授大量有关吉祥图案寓意的剪纸素材,如“松鹤延年”、“五福捧寿”、“喜上眉梢”等等;二是发挥教师的语言和操作技能方面的特长;三是激励学生,直接通过教学进行一定的优秀民俗文化教育的渗透;四是学生集中注意力,接受并逐步把握系统的知识结构,养成系统的思考习惯;五是发展学生接受知识的能力,使学生能不断掌握并累积众多的剪纸的知识和技能。这样一来,学生在创作时,会把课堂中渗透进的各种因素运用到自己的创作中去,那么,他们的作品就会更加立体、生动,创意无限。

三、“拓展式”教学,把装置与民俗有机融入到美术教学中去

《喜气洋洋》这一课,教材中是让学生学会剪双喜字。而我对这课做了拓展式教学后,孩子们制作出了吉祥的“婚嫁漆盘”,那一件件精美的作品让人仿佛置身于一片幸福、喜庆之中,于是我对课继续延伸,让学生以喜庆、吉祥为主题,通过编织、剪刻、扎、卷等各种方法,制作酒坛、绣鞋、肚兜等婚嫁用品,逐步形成我们桃源自己的“十里红妆”(图6)。

当前,装置与民俗联姻在美术教育教学中的应用还有许多不够完善的地方。用家乡的民俗文化这个活生生的教材,对学生进行系列审美教育,弘扬民族精神,让学生真正做一个对社会、对国家、对家乡有用的人,是我们每一位美术教学工作者的责任。在今后的教学中,我们将不断挖掘民间艺术素材,开拓美感教育的新路,把传统民间艺术发扬光大。

(宁海县桃源小学 浙江宁波)endprint