从《乡音正误》看乾嘉年间豫北晋语沁阳话的入声

赵祎缺

(复旦大学古籍所,上海 200433)

一、范照藜和《乡音正误》

范照藜(1755—1837),字乙青,号井亭,怀庆府河内(今河南沁阳)人。乾隆五十八年(1793)进士,曾官广西北流和安徽五河、定远知县。著有《春秋左传释人》、《勾漏山房诗》、《乡音正误》,其中《乡音正误》(以下简称《正误》)为范氏的音韵与方音之作。今仅存范氏“嘉庆四年(1799)玉溪生乡人①范照藜在序言后署名中有“玉溪生乡人”,其中“玉溪生”为唐李商隐之号,因李商隐为怀州河内(今河南沁阳)人,范氏与之同乡,故以“玉溪生”代指河内人。”细论书屋稿本,藏于河南省图书馆,为古籍孤本善本之书。该本用特制朱丝栏稿纸正楷书写,版口上有“乡音正误”、下有“细论书屋”字样。全书共24卷,另有剩稿1卷,13册。收字4 772个(不包括剩稿),所收之字按平上去入分为24卷:平声8卷(平声上4卷、平声下4卷),上声和去声各6卷,入声4卷。全书106韵,其中包括平声30韵(平声上15韵、平声下15韵),上声29韵,去声30韵,入声17韵。106韵完全遵照通行的《平水韵》编辑,每个韵中大致同音字编排在一起,每个字都标有读音,注音多采用直音法,又有反切兼直音或反切兼四声相承。其体例为:先注音再释义,并引古书为证,后以匡乡音之失,有又音者亦指出。

此书是为“吾邑课子慎毋谬于乡人之习”(序言)而作,乡音谬在何处?这需要了解范氏评判的正音标准。从直音音注看,范氏多使用中古语音地位相同的字作音释;从反切音注看,多择取《广韵》、《集韵》之反切,也见部分出自《韵会》、《正韵》等韵书的。范氏以此为尺度进行衡量,合者为正而不合者为误。他评判对象不止是沁阳话还兼及河南和他省方言。范氏之所以也能评判别处方音,其《序》称:“(余)弱冠以前,从游关中者六载。厥后先人见背,糊口四方,名场奔走,垂二十年。历游吴越齐鲁燕赵韩魏楚粤之地,所未到者滇黔闽蜀耳,天下之音莫不闻之。”显然,这些所有乡音材料构成了该书的主体价值。

本书最大亮点是其入声部分。该书入声共4卷,收字704个,分17韵。依次为,一屋、二沃、三觉、四质、五物、六月、七曷、八黠、九屑、十药、十一陌、十二锡、十三职、十四缉、十五合、十六叶、十七洽。这入声17韵由于承袭的是旧韵,所以它并不一定代表当时沁阳话的入声面貌,但现代沁阳话仍存有入声,这与本书可以对应。沁阳地处河南西北部,北依太行山,与山西晋城接壤,南与孟州、温县相邻。因其保留入声,被划归于晋东南方言片的邯新片中的获济小片[1]。二百多年前的沁阳人以正其乡音为目的的一部韵书同样也有入声,无疑这是一部很宝贵的历史方言文献。而对于该书入声至今未见学人对其进行研究。下面我们对《正误》的入声作一解读,以帮助我们认识豫北晋语沁阳话二百多年前的入声特征。

二、《乡音正误》的入声韵

(一)《乡音正误》的入声韵类

范氏以诗韵框架编排的入声17韵,从所收字的音注来看,这17韵中很多入声韵已经发生了合并。如:收于十二锡韵“戚”,音注为“七”。“戚”属于梗开四锡韵字,而“七”属于臻开三质韵字。两字互注,这表现出它们所在之韵已经合流,但范氏却把“七”收于四质韵,造成语音不同的假象。故书中跨韵部的直音音注常透露出韵类之间合并的信息。另外17韵中不同入声韵相承同一摄的舒声韵也反映了韵类之间的合并。如:收于七曷“音驼入声”的“脱”和收于十药“左入声”的“作”,“脱”、“作”都以果摄歌韵字相承。故知“脱”、“作”所属的“七曷”与“十药”中的一些字应该合并,而范氏却把它们分属于不同的韵中。除了17韵之间有合并之外,也多有一韵分为几个韵的情形。如:七曷,收有山摄开合一等曷韵及二等黠鎋韵字,该韵主元音为a。但“末”、“活”等字从音注上看,其主元音明显的不是a。因为它们分别音注为“音磨入声”、“音和入声”,说明这两字已读同了其他韵,但范氏仍把它们置于七曷中。这种种迹象都说明了范氏的入声17韵不能反映当时入声的真实面貌,故要了解当时的真实入声,需要打破17韵,对该书所收入声字进行综合考察,方可得其实际入声韵。

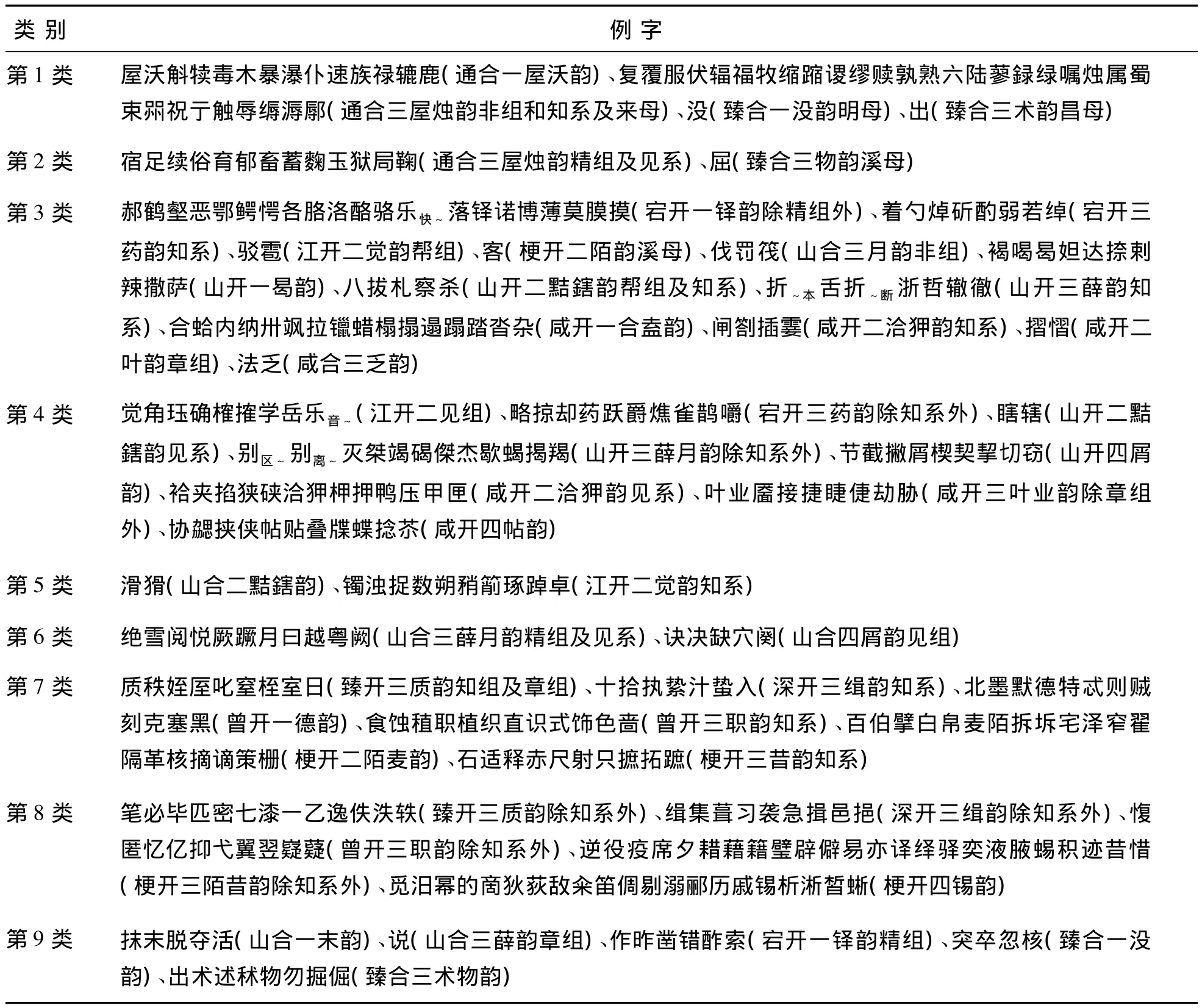

根据对该书中的跨韵部直音以及四声相承音注和范氏所记录或评判的语音材料的综合考察,运用不同韵的两个字之间若能够相连,那么整组字①这里“组”指的是方言调查字表中的帮组、端组、精组,等等。之间也能相连的原则,系联归纳,我们得该书的入声韵有9个类,列其常用字见下页表1。

表1第5类中的江开二觉韵知系字,由于范氏的音释无法系联,故我们参照比《正误》晚出100多年的高本汉记录的怀庆(即沁阳)方言及今沁阳方言,把它放入与山合二黠鎋韵“滑猾”一组。这9类应是范氏时代(乾嘉年间)沁阳话实际入声韵系统,该系统显示如下三个特征:

其一,臻摄跨于通摄与深曾梗三摄之间,其个别合口字归入通摄,大多数归入深曾梗三摄。这表明个别臻摄合口字存有两读,处于动态音变中(见下文)。

其二,第9类中山宕二摄一些字,如:“夺”、“昨”等字入声韵读[uə?](收喉塞尾 ?见三,下同),可能源自官话影响层次,归入了深臻曾梗四摄的韵类中。但这种变化还仅是局部音变,并未动摇山宕二摄的主体韵类。

其三,表中除去口呼之别,我们发现范氏时代的沁阳话这9类入声韵可以归纳为三个韵类:第1和第2归为一个韵类,即通臻(个别合口字)类;第3至第6归为一个韵类,即咸山宕江类;第7至第9归为一个韵类,即深臻曾梗类。它们呈现出三分格局。

表1

(二)《乡音正误》的入声韵音值

结合该书呈现的三分韵类格局,我们对其韵类的音值进行构拟。范氏音注材料中,除了直音外,还有四声相承。对于四声相承音注,我们据董绍克的观点:“两种韵具有相承关系,在音值上必须具备一定的条件,那就是韵头、韵腹分别相同,韵尾发音部位相同,而且成类地出现,具有一定的系统性。”[2]以“却”为例说明。“却”,范氏注为“音羌入声”。即“却”字之韵以阳声韵“羌”相承,可知它们的韵头和韵腹都是[ia],进而知“却”入声韵为[ia?]。由此方法得到的音值是否为范氏时代实际的入声韵呢?经我们与高本汉记录的怀庆方言及今沁阳方言的比较考察,发现两者多相吻合。兼之乾隆时代北方权威官话已无实际的入声“正音”可参;又兼之沁阳地处中州,范氏也以“予中州人也”(21卷总说)自谓。故范氏的相承音注多有自己母语的影子。

因此,在构拟时我们充分挖掘范氏的音注材料以及记录或评判的语音材料信息,运用相承之字的韵头和韵腹分别相同的原则,并参照高本汉所记录的20世初的怀庆方言和今沁阳方言,从而拟定该书入声韵类音值。

1.通臻二摄。通合一屋沃韵、通合三屋烛韵、臻合一没韵及合三术物韵的个别字,其主元音为e。故这组入声韵除合三见系字外的音值为[ue?],合三见系字音值为[ye?]。如此构拟的原因是范氏记录有如下三条语音材料。“一屋”中“屋”字记录如下:

(1)屋,济源县土音读作威,吾邑土音则似威非威,河以南读作吾乌二音皆非也。

屋,属于通合一屋韵影母字;而威,属于止合三微韵影母字。济源土音把通摄的“屋”读同止合三的“威”,今济源方言“屋”正读“威”[uei44]①见《济源市志》第518页,河南人民出版社,1993。。而范氏说“吾邑屋”读音“似威非威”,音近“威”又异于“威”,那是何音呢?据今沁阳方言“屋”读[ue?13]②见《沁阳市志》第506页,红旗出版社,1993;扑秃独束促,见于510—513页。未注的沁阳方言材料为笔者的调查,调查人王玉武,男,沁阳市人,77岁,退休干部。,该音正乃范氏所谓的“似威非威”。又,除“屋”外,“扑”、“秃”、“独”、“束”、“促”等字今沁阳话入声韵也读[ue?]。故通过范氏的这条文献和今沁阳方言,我们得知通摄一等字和三等的非见系字其入声韵为[ue?]。读此韵者不止通摄字,还有个别臻合一没韵字。“六月”中“没”字记录如下:

(2)没,音埋入声。沉也,尽也,无有也。……此字或读作模或读作昧皆非,吾乡亦读作木。

没,“吾乡读作木”,据此,我们得知臻合一没韵帮组字与通合一屋韵帮组字发生了合流。因为“没”、“木”分别属于臻合一没韵和通合一屋韵。仅凭这一个字,我们还无法确定所有臻合一入声字都读此韵。因为连同一帮组的“不”字,范氏却记成了其他韵:不,音补入声。显然,“不”读[u?]韵。

除了臻合一与通摄发生合流外,臻合三术韵知系个别字也与之发生了合流。“四质”中“出”记录如下:

(3)出,音春入声。……此字河南直隶读作初,陕西读作除,吾乡间有读作垂者皆非也。

出,“吾乡间有读作垂者”,透过此信息,我们可知“出”入声韵只有读[ue?],其音值才与止合三支韵禅母“垂”韵母最相近。由此而知,臻合三知系的“出”入声韵也为[ue?]。今沁阳老派方言“出”还读[tşhue?13]。

有趣的是臻摄合口一三等入声字还有读[uə?]韵的,这可以从“出,音春入声”(例3)、“卒,音尊入声”以及“忽,音魂入声”等四声相承的音注看得出来。据此,我们可知臻合一没韵和合三术韵其入声韵存有两读现象,既读[uə?],又读[ue?]。由于臻摄合口读[ue?]韵的材料仅见两例,故我们把臻摄合口字归并于深曾梗三摄。

而对于通摄合三见系入声字,遗憾的是仅见它与臻摄合流的音注,却未透露出读[ye?]的信息。但因其合口一等主元音为e,我们根据语音的系统性,推知通摄合三见系入声字也当为[ye?]韵。

故结合现代沁阳方言,通过对范氏记录的通臻二摄三条文献的分析,我们得知范氏时代沁阳话通摄和个别臻摄合口字其入声韵类为[e?]。

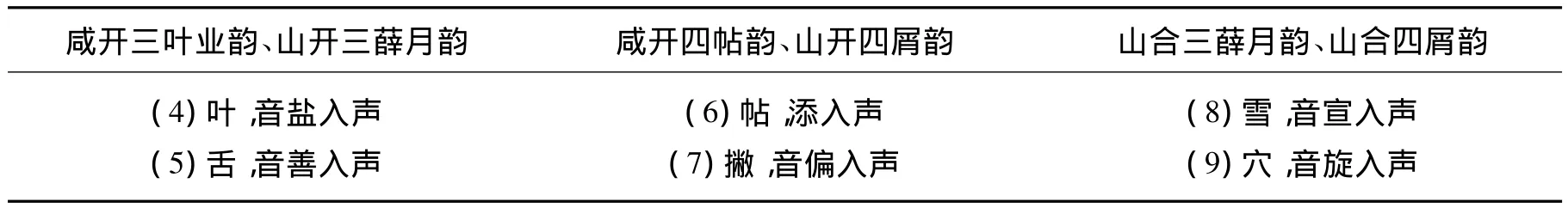

2.咸山宕江四摄。首先看咸山二摄入声韵的音值。由于咸山一二等其主元音多数汉语方言至今还多读a,故这里我们不再赘述,仅讨论咸山三四等的音值。咸开三叶业韵、咸开四帖韵、山开三薛月韵、山开四屑韵、山合三薛月韵、山合四屑韵字,其主元音为a。我们把范氏对咸山二摄三四等字的一些音注材料,列表2如下:

表2

根据相承入声韵和阳声韵,其音值在韵头和韵腹上分别相同的原则,我们可知(4)与“音盐入声”相承的咸开三叶韵“叶”字,其入声韵为[ia?]。(5)与“音善入声”相承的山开三薛韵“舌”字,其入声韵为[a?]。同样(6)帖、(7)撇,分别以咸开四添韵“添”、山开三仙韵“偏”相承,故知它们的入声韵为[ia?]。(8)雪、(9)穴,分别以山合三仙韵的“宣”、“旋”相承,故知它们的入声韵为[ya?]。

除了例(4)至(9)外,咸山三四等入声字主元音读a,还可以从范氏其他音注材料来证明。如:铗,音注为“兼入声(音近结)”;劫,“黔入声(音近结)”。仍据四声相承原则,“铗”、“劫”二字入声韵当为[ia?],它们又都标注有“音近结”,即知“结”音近[ia?]。其实,范氏时代沁阳话“铗”、“劫”、“结”三字同音,都读[ʨia?]。由于范氏心目中还存有中古塞尾[-p](铗、劫,属咸摄入声)、[-t](结,属山摄入声)的藩篱,故言“音近”。

咸山二摄主元音为a,但也见山合一末韵字及山合三薛韵章组字读[uə?]的。如:末,音磨入声;活,音和入声;夺,音多入声;脱,音驼入声;说,音顺入声。“末”、“活”、“夺”、“脱”,范氏分别以果摄字“磨”、“和”、“多”、“驼”相承,而“说”则以臻合三稕韵“顺”字相承;故知它们的入声韵都读[uə?]。该韵当是受官话影响而产生的。山摄末韵字底层入声韵仍为[ua?]。如:斡,范氏注为“音剜入声”,无疑“斡”读音为[ua?]。

高本汉记录的咸山三四等字其主元音有读a的,如:“摺”、“涉”、“折”、“舌”、“设”、“热”、“说”。但多数字他记为了 ε,如:“接”、“业”、“叠”、“灭”、“歇”、“切”、“月”、“血”,等等。这种差异可能是不同发音人而致,因为高本汉记为ε的一些字其主元音至今沁阳方言仍有读a的。如:“蝎”、“裂”、“灭”等字。

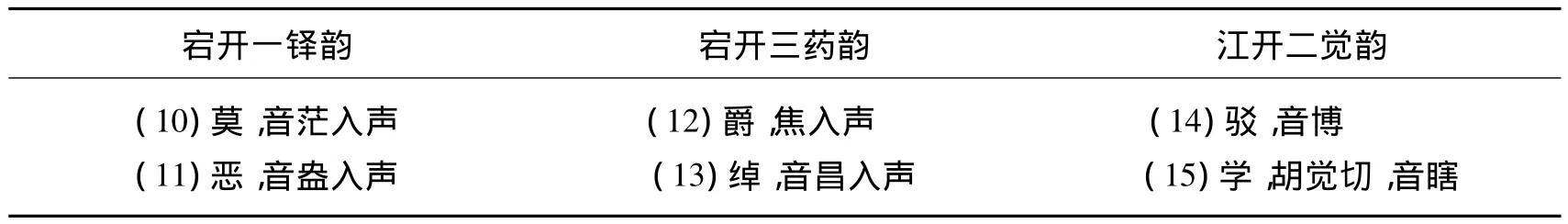

下面我们再来讨论宕江二摄入声韵的音值。宕开合一铎韵、宕开合三药韵、江开二觉韵字,其主元音为a。我们把范氏对宕江二摄的一些音注材料,列表3如下:

表3

根据入声韵与阴阳声韵相承,其韵头和韵腹分别相同的原则,我们可知与阳声韵“茫”、“盎”相承的入声(10)莫、(11)恶,其入声韵为[a?]。与阴声韵“焦”相承的入声(12)爵,其入声韵为[ia?];而与阳声韵“昌”相承的入声(13)绰,其入声韵为[a?]。(12)爵、(13)绰,同属药韵,却使用了阴阳不同的韵相承。对此,王力曾有解释:“ɑk不但能承ɑ和ɑŋ,而且也能承ɑu。……(古人)又把韵尾-ŋ和韵尾-u看做同类(-ŋ是舌根音,u是后元音,部位相近),所以一个入声可兼承三个摄。”[3](14)驳,音博。驳,属于江摄觉韵;而博,属于宕摄铎韵。它们互注,表明宕江二摄发生了合流。由于宕开一铎韵主元音为[a?],故知江摄觉韵的主元音也是[a?]。江摄觉韵主元音为[a?]还可以从(15)“学,音瞎”再次得到证实。

宕江二摄主元音为a,但也见宕开一铎韵精组字主元音读ə的。如:作,左入声;昨,醝入声;索,音梭入声。“作”、“昨”、“索”,范氏分别以果摄字“左”、“醝”、“梭”相承,可知它们的入声韵为[uə?],该韵当是源自官话的影响层。在高本汉《中国音韵学研究》中[uə?]韵进一步扩大,不止宕开一铎韵精组字,也见宕开一铎韵端组及来母、宕开三药韵知系、宕合一铎韵见系、江开二觉韵知系字也多读[uə?]。如:“络”、“错”、“酌”、“扩”、“捉”、“卓”等字。

咸山与宕江的音注材料都显示其主元音为a,说明它们已合流成了一个韵类。这还可从范氏跨韵部音注上进一步得到印证。如:上例(15)“学,胡觉切,音瞎。”学,属于江摄觉韵字;而瞎,属于山摄鎋韵字。两字互注,表明江摄与山摄的合流,它们都读[ɕia?]。再如:

(16)卡,《字汇补》,音杂。今皆读作确。凡塘汛设兵,谓之守卡,其屋曰卡房。读作平声非。

卡,《字汇补》,从纳切,当属咸摄。而范氏注为“今皆读作确”,“确”属于江摄,即知咸江二摄也发生了合流,它们都为[tɕhia?]。

通过对范氏记录的咸山宕江四摄的音注材料的考察,我们可知这四摄的入声韵类音值主要为[a?]。仅山合一末韵和宕开一铎韵精组字及山合三薛韵章组字的入声韵读[uə?],该读音来自于官话层,这组字底层主元音仍是[a?]。

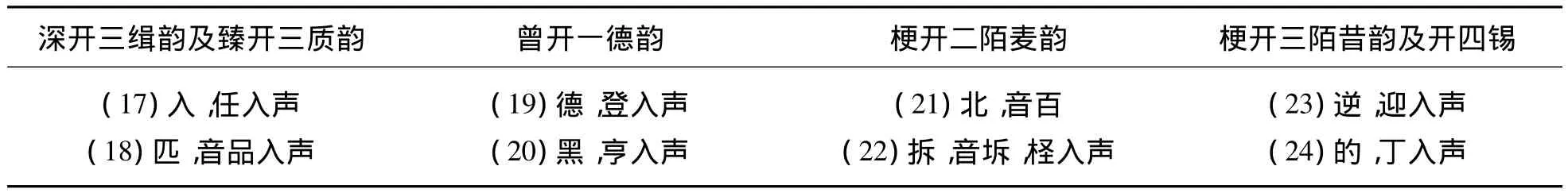

3.深臻曾梗四摄。深开三缉韵、臻开三质韵、臻合一没韵、臻合三术韵、臻合三物韵、曾开合一德韵、曾开三职韵、梗开二陌麦韵、梗开三陌昔韵以及开四锡韵字,其主元音为ə。这可以从范氏对深臻曾梗四摄的一些音注材料上得到证实,列表4如下:

表4

同样根据四声相承的两个字其韵头和韵腹相同的原则,我们可知(17)与“任入声”相承的深开三缉韵“入”,其入声韵为[ə?]。(18)与“音品入声”相承的臻开三质韵“匹”,其入声韵为[iə?]。同属于德韵的(19)德、(20)黑,分别音注为“登”、“亨”入声,故知它们的入声韵为[ə?]。(21)北,音百,表明曾开一德韵字和梗开二陌麦韵字的合流。(22)拆,注为“柽”入声,故知其入声韵为[ə?]。(23)逆、(24)的,分别音注为“迎”、“丁”入声,故知它们的入声韵为[iə?]①之所以把韵母in、ing对应的入声韵拟为[iə?],我们从四呼整体结构上说的。现代语音学大致也能证明。据吴宗济《现代汉语语音概要》(华语教学出版社,1992,122页):ing的实际读音为[iəŋ],也可以理解为韵头加上后鼻韵母 eng[əŋ]。这与 in[in]不同。[i]到[n]舌位较近,中间不需要过渡到 e[ə];而在 ing[iəŋ]中,[i]和[ŋ]的舌位一前一后,距离较大,所以需从中过渡一下,过程是由[i]到[ə]再到[ŋ]。因此读音是[iəŋ]。。

深臻曾梗四摄之间的合流,我们还可以从范氏对这四摄诸多的跨韵部音注材料来证明,举三例如下:塞,音啬;抑,音乙;叱,音尺。前两个音注说明了曾开三职韵字与曾开一德韵字以及臻开三质韵字都发生了合流;第三个音注则显示了臻开三质韵字与梗开三昔韵发生了合流。这样事实再次表明了深臻曾梗四摄已合并成为了一个韵类,其音值为[ə?]。

深臻曾梗四摄主元音为ə,但也见臻开三质韵个别字读i或梗开二陌韵个别字读a的。如:一,范氏音注为“依入声”,可知其入声韵为[i?]。该读音当源自于官话,至今沁阳方言该字还有[iə]和[i]两读。而梗开二陌韵字“客”,范氏音注为“锵入声”,可知“客”的入声韵读[ia?]。

高本汉记录的曾梗二摄开口一二等字及曾开三职韵庄组字,它们的主元音为 a。如:“得”、“刻”、“测”、“色”、“百”、“窄”、“革”、“摘”等字,这与范氏记录不同,可能是发音人的方言差异或语音变化而致。今沁阳方言这组字的主元音较为散乱,有读 a的,如:“格”、“拍”、“拆”等字;有读 ə的,如:“刻”、“麦”、“客”、“隔”、“摘”等字;有读ε的,如:“百”、“塞”、“策”、“色”等字。其中 ε韵当来自于官话层,而ə韵自范氏时代至今有低化为a的倾向。

故通过对范氏记录的深臻曾梗四摄的四声相承以及跨韵部音释材料的分析,我们可知这四摄已经合流了,其入声韵类音值为[ə?]。

通过对通咸山宕江深臻曾梗九摄入声韵音值的构拟,我们得知范氏时代沁阳话入声韵有三个主元音e、a、ə。再结合表格一及各摄中我们分析出来的入声韵所显示的四呼情形,我们就可以拟出表格一所呈现的范氏时代沁阳话的9类入声韵实际的9个音值:a?、ia?、ua?、ya?、ə?、iə?、uə?、ue?、ye?。

三、《乡音正误》的入声调

该书显示出五个调类,上平、下平、上声、去声、入声。这里我们仅谈入声调。从范氏记录的音注材料,我们归纳出入声调主要有如下两个特征:

1.中古三个不同入声塞音韵尾无别而混同。双唇塞尾可以与舌根塞尾互注,如:揖深,音亦梗;卡咸,读作确江。它还可以与舌尖塞尾互注,如:乏咸,音伐山;十深,音室臻。同时舌尖塞尾与舌根塞尾之间也能互注,如:稙曾,音质臻;戚梗,音七臻。

2.中古浊音与清音无别而混同。如:全浊音与清音混同,截从,音接精;职章,音直澄;鹤匣,音郝晓。次浊音与清音混同,约影,音药以;靥影,音叶以。

从中古三个不同入声塞音韵尾以及浊音和清音的混同上,我们可以看出中古三个入声塞尾[-p]、[-t]、[-k]已经混同为了一个喉音塞尾[?]。

四、结语

该书显示出范氏时代沁阳话其入声仍处于一种独立的状态,收有喉塞尾[?]。入声韵有9个类,其主元音有三个a、ə、e,呈现三分韵类格局:其中咸山宕江四摄韵类为[a?];深臻曾梗四摄韵类为[ə?];通摄以及个别臻摄合口字韵类为[e?]。沈明指出:“从入声韵类的分合关系来看,晋语绝大多数方言入声韵类两分:咸山为[ɑ?],深臻曾梗通为[ə?]类。宕江上党片多同深臻曾梗通,其他多同咸山。”[4]该书所呈现的三分韵类格局,整体上与大多数晋语两分韵类格局相一致,仅通臻(个别合口字)二摄有别,局部的不同显示出晋语在豫北地区发生了变异。同时也见官话语音层次对沁阳话已经产生了渗透,但这种渗入才涉及到了一小部分字,而晋语入声韵类的基本格局还未触及。

[1]侯精一.晋语的分区(稿)[J].方言,1986(4):253-261.

[2]董绍克.论《七音略》铎药两韵塞音韵尾的音质性质[J].古汉语研究,2003(2):13-18.

[3]王力.汉语史稿(修订本)[M].北京:中华书局,1980:202.

[4]沈明.晋语的分区(稿)[J].方言,2006(4):343-356.