新疆昌吉地区回族音乐与回族舞蹈艺术探析

张 莉

(昌吉学院初等教育学院 新疆 昌吉 831100)

一、概述

“一个民族的文化特质,即非造物主的恩赐,亦非绝对理念的产物,而是该民族在特定的地理环境中经过长期的社会实践而创造、积淀形成的。”[1]不同的民族、不同的信仰、不同的区域形成了形态各异的民族文化,多民族的聚居特点又使得生活在中国这块古老而富饶的土地上的人们,形成了多元一体的文化格局,并使其民族文化在这块肥沃的土地上生根、发芽。

昌吉回族自治州地处于新疆中部和准噶尔盆地的东南部,它是古代“丝绸之路”通往中亚和欧洲各国的重要地段,总面积为“9.39万平方千米,占新疆总面积的5.75%”[2]。昌吉回族自治州东西长,南北窄,形似一个条状,它处在天山北坡的核心地段,是个多沙漠、多戈壁的地区。这里有被誉为“天山第一峰”的博格达峰,这里基本上以冷暖来区分季节,春秋两季气温变化大,夏天较炎热,冬天较寒冷,特殊的地理位置,产生出了具有当地特色的民族文化,音乐与舞蹈艺术在这里显得更加引人注目,为这里的文化生成增添了不少色彩。

二、昌吉地区的回族音乐

1.昌吉地区的回族“花儿”

“花儿”产生并流行于甘肃、青海和新疆、宁夏的一部分地区,主要以歌唱爱情为主,它分别由回族、汉族、藏族、东乡族等民族用汉语并加之当地的地方方言来演唱的一种民歌形式。

回族“花儿”它在演唱的过程中掺杂着少量的阿拉伯语和波斯语的语汇,由于回回这个民族的居住特点,它散居在我国的各个省区,在不同的区域内又产生了其各具特色的回族“花儿”,使其以区域来划分将“花儿”分为以下几种:

第一种,河州“花儿”,它是“花儿”中流传较广的一种,它主要流行在古河州一带,还包括现在甘肃临夏及青海等部分地区。演唱形式以六句式和四句式“花儿”为主。

第二种,宁夏“山花儿”,它主要流传于宁夏地区,是宁夏地区具有代表性的山歌的一种。

第三种,新疆回族“花儿”。新疆回族“花儿”主要流传于新疆昌吉地区,在经过很长时间的演变过程中形成了自己独具特色的“花儿”特点。它的曲调多采用汉族民歌小曲曲调,词运用了昌吉地区的地方方言,朗朗上口,易记易唱;在风格上它又与现当代音乐相融合,形式由单一的独唱发展为对唱、轮唱、三人唱、有伴奏和无伴奏的演唱形式,形式多样与其它地区的回族“花儿”相比较还处在领军地位。它的语言、旋律与汉、维、哈几个民族相融合,如在《花花的尕妹》中有这样的唱词:“这末样子”,这句话是从维吾尔族的生活用语中提取出来的,在昌吉土语中意为“末下家”;在民间它具有很大的即兴性,回族的“花儿”舞蹈在民间和“花儿”音乐都具备此特点,在不同的场合,不同情况下,舞蹈动作也会随之变化,下面将昌吉地区的回族“花儿”举例:

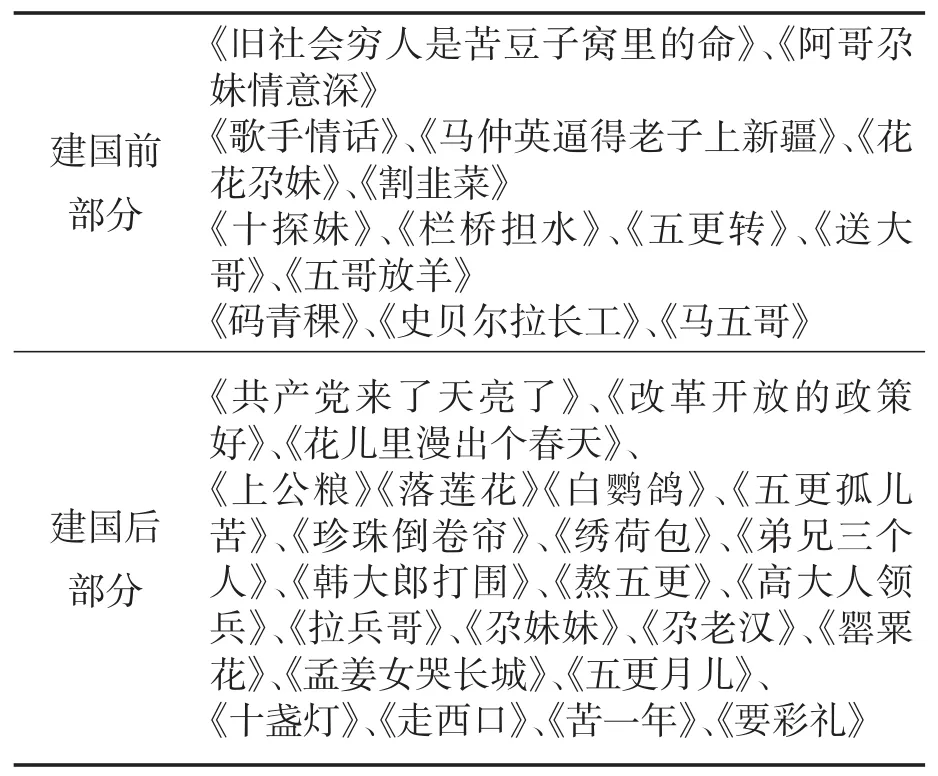

昌吉地区“花儿”及小曲名称

(内容选自:《新疆回族“花儿”王韩生元“花儿”精选》,潘志军、焦江主编,新疆青少年出版社。)

由此可看出昌吉地区的“花儿”在建国前与建国后有较大的变化,首先从内容的选择上,建国前昌吉地区的“花儿”主要以较凄苦的内容为题材,唱法上以最古老的“唱烂谈”或“喊烂谈”(原声唱)的唱法,旋律曲调较单一;建国后“花儿”的题材内容都较为丰富多样,唱法上也结合了很多现当代的音乐演唱形式,曲调旋律也伴以轻快、优美的形式出现,因昌吉地区的“花儿”以民间传唱的形式为主,歌词的即兴性是它较为典型的特征,唱法的多样化使得它在当地流传的更为广泛,现在对昌吉地区回族“花儿”也加以了重视,对该地区的回族“花儿”采取了相应的保护措施,并在昌吉地区“花儿”流传较广的乡村设立了传承者,目前由马俊杰、马义俊、马光辉、王秀芳、陈志芬这五位民间艺人进行传承,但这五位民间艺人年龄平均都在45岁以上,其中有汉族也有回族,既而可以看出昌吉地区的回族“花儿”,不仅仅受到回族人们的喜爱,同样它也受到汉族和其他民族的喜爱,基于此,昌吉地区的回族“花儿”应受到大家的更多关注才能使其更好的发展与传承下去。

2.昌吉地区的宴席曲

宴席曲一般是在回回民族中流传的民间小曲,在西北地区人们把在结婚庆典中唱的民俗性或礼仪性的小曲称之为宴席曲。宴席曲它的内容很丰富且形式多样,主要是反映回回民族的生活习俗及民俗风情。它的曲调大部分是采用了汉族民间小曲的曲调,自己加工整理进行填词,从而更准确的用说唱的艺术形式再现当地回回民族的民间生活及社会现象等,极具地方特色。然而,不同地区的宴席曲它的地域性特征又有所不同。新疆昌吉地区的宴席曲,主要是在欢庆或喜庆的婚礼进行表演的一种民间的歌舞相间的表演形式。昌吉地区较为流行的宴席曲有:《进门曲》、《恭喜曲》、《道谢歌》、《道谢曲》、《出兵曲》、《孟姜女哭长城》、《浪新疆》、《尕老汉》。

在流传的过程中宴席曲逐渐的发展变化,内容形式由单一的唱发展为唱加表演的形式,直到现在最常见的昌吉地区的宴席曲是以音乐舞蹈相结合的形式出现在生活当中,极具地方特色。

三、昌吉地区回族音乐与舞蹈的完美结合

1.昌吉地区回族“花儿”与舞蹈相互渗透、互为补充

在2011年6月24日上午走访了昌吉地区马场湖的回族“花儿”艺人王秀芳,她曾是师从新疆昌吉“花儿”王韩生元老艺人学习“花儿”达九年之久,并曾与韩生元老艺人同台演出并收集整理新疆昌吉地区的回族“花儿”素材,在与她交流的过程中更清晰的感受到昌吉地区回族花儿的特征及它与回族舞蹈艺术之间你中有我,我中有你,二者之间以其不同的表现形式存在于我们的文化生活当中。

昌吉地区的回族“花儿”分为新编“花儿”和传统“花儿”。新编“花儿”大都以歌唱现在的新农村、新生活及以百姓生活为主要内容,如《艳阳高照的六月天》、《老龙河两岸绿浪翻》、《新民们聚在政府大院》等,这些都是新编的,这三首主要是为建党90周年而创编的新编“花儿”,歌词内容丰富,形式多样,朗朗上口,易记易唱,演唱方式有独唱、对唱,还有三弦、笛子、二胡伴奏,气氛较为欢快、明亮,是在百姓中较受欢迎的一种“花儿”表现形式。

昌吉地区的回族“花儿”除了以上的表现形式外,还有歌舞相间的表演形式,这种艺术表现形式在以往的传统“花儿”中就能见到,如在韩生元老艺人原创的“花儿”《三十三担荞麦》在最初流传于昌吉地区就有边唱边跳的表现形式,只是在唱的过程中上肢动作较多,下肢动作较少,形式还较为单一,主要表现的是作者自己的亲身经历;在《花花的尕妹》中,这种歌舞相间的表现形式结合的就比较多,歌者一般手持彩扇和手绢进行表演,手脚配合,上肢主要以开合扇、八字扇、团扇为主,下肢伴以屈步,动作落落大方,灵活轻盈。现在《花花的尕妹》在昌吉地区主要以舞蹈为其主要表现形式,脚下动作变得更为丰富,由以前单一的屈步变为有前后进退的屈步、有跳有转、还有全脚和半脚着地的屈步,用脚下多样的着地方式表现出人们不同的精神状态,从形式到内容都变得丰富、饱满了许多,更有其艺术观赏价值。

昌吉地区的回族“花儿”从旋律到歌词都有自己的表现形式,既而对当地回族舞蹈也有一定的影响。昌吉地区的“花儿”大部分在农村较多,它主要反映老百姓的生活,人们忙完了地里的活休息的时候和节日的时候就会唱“花儿”,有时候唱的来劲了就跳了起来。在《栏桥担水》中,歌词很有韵律,前一句是8个字,后一句是7个字,词的音有韵律感,这样在舞蹈的过程中就更易于表现其主体内容;这里的“花儿”还具有即兴性,生活在这里的人们不管是在丰收的田野里还是在自家的小院里,遇到开心喜庆的事情总会情不自禁的张口就唱”花儿”小曲,所唱旋律多用汉族的小曲曲调,歌词即兴性很强,特别是遇到过节,这里的老百姓就凑到一起唱“花儿”、跳“花儿”,好多词也都是现场即兴的,用地方方言来演唱,大家不分年龄自唱自跳,自娱自乐,以此来表达自己愉悦的心情。

故此,可以看出新疆昌吉地区的回族“花儿”它在回族民歌中占有很重要的位置,它的内容丰富多彩,曲调的形式多样,由于昌吉地区的回回民族生活在新疆这个多民族聚居的少数民族地区,在长期的与汉、维吾尔、哈萨克等民族的相互交往、相互影响、相互学习过程中吸纳了其民族之精华,并把它融合于自己的民俗文化当中,使其在绿洲沃土上更具有自己的民族特色。昌吉地区的回族“花儿”在节奏上借鉴了维吾尔族音乐的节奏特点,语言上采用了新疆地方方言特色语言,并运用了比兴的手法,在曲调上采用了汉族民间小曲的曲调形式,从而形成自己所特有的昌吉地区的回族“花儿”。它的内容丰富,不仅有表现爱情生活的,还有很多表现现在人们的现实生活内容的,从不同角度、不同层面反映新疆昌吉地区人民的生活状况及人们的精神风貌。

昌吉地区的回族“花儿”在这样一个多民族聚居区很自然的和舞蹈有着不可分割的联系,回族舞蹈伴着“花儿”曲调更加形象生动的再现了人们的现实生活,通过“花儿”让我们了解新疆,通过新疆昌吉地区回族舞蹈让我们更加了解昌吉地区回回民族。舞蹈是文化现象中的一个元素,它是用人体动作形态来表现社会生活,它以一个活态的文化现象出现在我们的生活中,从而更加清晰的体现出该民族的历史及文化特征。同时它又是一种“非语言文字文化”,舞蹈和音乐、美术等多种文化元素形成文化体系,对它进行更好的收集与整合,使得昌吉地区的回族“花儿”与舞蹈为本民族文化增添新的民族文化色彩,继而使二者之间互相渗透、互相补充。

2.昌吉地区回族宴席曲与舞蹈

昌吉是回族自治州,这里以回回民族居多,宴席曲在这里是较受欢迎的一种艺术形式,特别是在回族人举行婚礼时,宴席曲是很受当地回回民族喜欢的一种极具民族特色的艺术形式。昌吉地区的宴席曲分为独唱、对唱、合唱、齐唱等形式。按内容来分的话,可以把宴席曲分为“叙事类”和“抒情类”的两大类。在宴席曲中所选的题材有历史事件的、历史人物的和传说故事的等,但在昌吉地区所流传的宴席曲不是很多,《十里亭》、《尕老汉》等是其中较为流传的宴席曲。在《尕老汉》中旋律运用了地方小曲的音乐旋律,运用了大量的地方方言如第一句:七十七来嘛呦呦,这么样的跑来嘛呦呦,语言带有浓重的地方特色,旋律欢快易唱易跳。在现在,生活在这里的人们所唱的题材大部分是歌唱新中国成立后新疆昌吉地区回族人们的新生活。

昌吉地区的回回民族的宴席曲在表演时因场合的不同而选择不同的表演方式。如果在人们的劳动之余,人们唱起宴席曲时它一般选择独唱或对唱问答、边说边唱及边唱边跳的表现形式,而在较正规的婚庆礼仪场合一般采用即兴的演唱或是点唱的表演形式。当人们用唱都难以表达自己愉悦的心情时,就采用说唱跳相结合的方式来表现人们的情感。新疆昌吉州民族歌舞剧团曾排演的舞蹈《尕老汉》就是选用宴席曲的内容,内容朴实,生动,动作简单大方,脚下运用了全脚屈步、前脚掌着地的屈步、十字步等动作让演员们在边唱边跳的形式下完成该舞蹈。在该舞蹈中运用了回族舞蹈中典型的屈步步伐、摇头、摆头、一顺撇的动作,扑捉住了尕老汉的外在形态特征,从而展现出新时代回回民族的新风貌。《花花尕妹》在昌吉地区流传较久,特别在现在人们把它以舞蹈的方式搬上了舞台,音乐旋律欢快,节奏清晰明快,人们伴着欢快的音乐翩翩起舞,舞蹈中可见人们对现实生活的热爱,动作多处运用了汉族胶州秧歌的八字扇动作元素,加之昌吉回族舞蹈中特有的摇头、摆头、一顺撇的舞蹈动作和脚下灵活多变的跳踢步伐,使得音乐与舞蹈在不知不觉中混为一体并相交相融,彼此不分你我,让我们在欣赏了昌吉地区的回族舞蹈的同时感受到了昌吉地区回族音乐的美,同时感受到了昌吉地区本土文化之精神。

新疆昌吉地区的回族音乐与回族舞蹈艺术,在其特殊的生活方式、地理环境等因素中,形成了独特的有别于其他民族的民族文化,透过昌吉地区的回族音乐和舞蹈艺术让我们更多地感受到当地民族文化的渊源与流变,继而为今后民族文化的传承与发展打下更坚实的基础。

[1]裘士京.中国文化史[M].安徽大学出版社,1999:2.

[2]昌吉州政协.新疆昌吉回族自治州概况[M].民族出版社,2007:1.