摄入现实的幻境

朱思隆

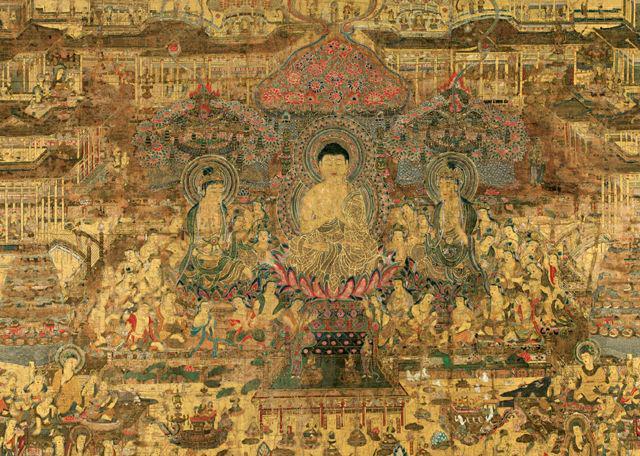

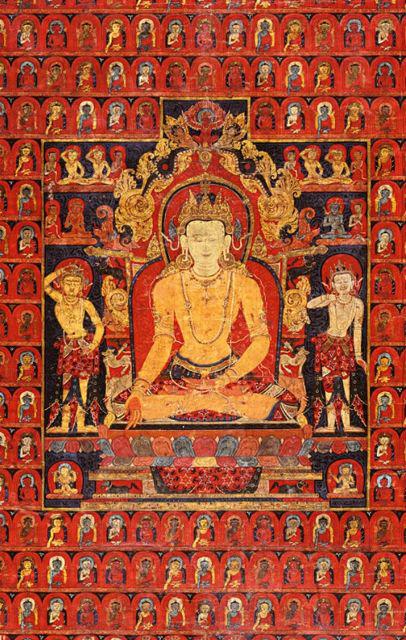

前不久,旧金山亚洲艺术博物馆推出了“进入曼陀罗:心理地图与喜马拉雅佛教的宇宙中心”(Enter the Mandala Mental Maps and Cosmic Centers of Himalayan Buddhism)的展览。展览包含百余件西藏和日本的佛教曼陀罗绘画作品,从一个侧面切入了曼陀罗艺术的奥秘世界。经典的曼陀罗图像有着如同波斯地毯般严密的设计和排列,包罗万象的曼陀罗宛如一张立体的地毯,站立其上的是佛教经典中的各路菩萨、神佛,他们位于相对固定的位置上,排列出一张神灵之间的关系图,除此之外,这块地毯上还会镶嵌上各种法器,装饰在具有特殊含义的位置上。当将所有这些复杂的人物和物品缝入画面时,便形成了一张名为“曼陀罗”的图像。受到印度教的影响,曼陀罗以其浓厚鲜艳的色彩为代表性标志,曼陀罗绘画不主张颜色的和谐,而是在不违背宗教规定的前提下,疯狂地渲染颜色间的差异,以强势的对比色吸引眼球。经过千年的发展,曼陀罗已经成为一种独特的艺术形式的名称,而且其作品并不仅限于绘画,还包括建筑等其他立体的宗教艺术。

曼陀罗艺术与佛教密宗紧密相连,可谓是佛教艺术神秘主义的极端表现。经典的曼陀罗图像都是采用嵌套式的构图排布各种神佛。根据居中位置主神的不同,安排不同的人物和器物列于四周,通过主神和不同辅助形象的搭配产生不同的作用与含义。这样的曼陀罗框架同样适用在建筑中,在含有密宗成分的中国北部佛塔和仅存的金刚宝座塔中,均可以看到曼陀罗布局的逻辑方式。曼陀罗艺术可谓认识佛教密宗艺术最为重要的手段。但也正是由于佛教密宗的神秘主义倾向,使得大量的密宗艺术都被笼统地归列在曼陀罗艺术的范畴之内,这个误区与“心灵地图”一样,都是异己文化对曼陀罗艺术缺乏了解的表现。策划这样的展览,一方面带领不知者踏入曼陀罗的世界,另一方面也保持了相对的克制,以防添油加醋的陈设和说辞误导观者。

相对于作为美术展览中供人想象的作品,曼陀罗最初的创作目的还是服务于信仰,且几乎所有宗教图像都是出于相同的目的被创作出来的。纵观现存的各类宗教艺术作品,无不是从宗教偶像崇拜出发,应用描绘出的形象指代不可见的神灵,使图像成为神灵的化身。经过漫长的时间磨砺,保留的作品被赋予了奇特的宗教作用:观者能够从艺术作品中感受到神灵的力量,进而得到心灵的治愈。这既是宗教信徒本身的心理暗示,也是作品经由时间的洗练所产生的特殊美感。

宗教作品一贯的特质也体现在曼陀罗艺术中。随着佛教神格的不断细分和增减,佛教艺术作品的复杂程度越发加深,到了曼陀罗艺术时,画面已经从早期纯粹“讲故事”的形式中走了出来,发展出一种结合故事内容与主神崇拜为一体的艺术形式。在中国,“位置”作为一个延续千年的传统得以在曼陀罗图像中全面呈现,藉由方位的概念,将神格和位置对应、法器和神力对应,描绘出极具宗教神秘感的场景。特别是在密宗的寺院中,曼陀罗依据其画面中央主神的不同,排布在寺院墙壁的各个方向,与相应的大殿主尊搭配,曼陀罗图像的主神通常以护法神和菩萨为主,环绕寺院大殿中部的主尊形成立体的曼陀罗布局。复杂多样的搭配原则使整个布置具有各式各样的宗教功能,但总体而言,曼陀罗仍然是一种帮助修行者“观想”进而“悟道”的媒介。

佛教徒在修行的过程中,除了恪守戒律、按时诵经之外,还会通过“观想”进行意识锻炼。有时观想是在空无一物的房间一个人长时间的打坐静思;有时是在寺院或石窟中,观看环绕四周的壁画,参悟其中的佛教真理。除此之外,在佛教禅宗盛行的唐代,茶道也是一种观想的方式,位于安静房间中的制茶者,在行云流水的操作中体悟禅机,这是一种主要针对文人士大夫的修行方式,在当时蔚为盛行。这些方式或是闭上眼睛断绝思想,或是以图像为辅助悟解佛道,或是在做茶、煮茶、吃茶的过程中感受万物俱静,独我存一的意境,其核心莫不过是以外物为鉴,整理自己的心境和意识。这类的修行催生出丰富多彩的各类佛教艺术,包括建筑、石窟壁画以及茶艺,曼陀罗图像的作用与壁画相似,是为观者在思考的过程中研习佛理所用。

如今的曼陀罗演化成为心理学中的“好药”,普通人亦可以通过观赏曼陀罗得到某种程度的解脱,这可谓之为“心灵地图”这一名称的由来。在现代语境下,人的心灵健康水平成为一个重要的社会问题,心平气和甚至成为了一种精神上的奢侈品,为了应对这样的问题,各种方法层出不穷。心理学自然是心理健康追求者的首选,通过严谨的实验和观察,心理学家不断总结出有助于人们维持平静心态、保持健康的方法,曼陀罗拥有精致典雅的构图、大胆明快的色彩以及耐人寻味的宗教背景,一切的条件都促使曼陀罗成为拯救人心的慰藉品,曼陀罗是这层语境下不可多得的瑰宝。

对于修行者来说曼陀罗确实是平息欲望、修身养性的观赏之物,前提是他具备相关的知识,并且把曼陀罗图像视为一件圣神不可侵犯的物件,以敬畏之心细细品味图中所要传递的佛教真理。但是对于普通的观者而言,尚不能清楚地知道图中主尊为谁、有何能力、司管何事,就更不需说图像背后的佛教经典了。但是被冠上“心灵地图”的曼陀罗,给了普通受众“按图索骥”的可能性,观者并不一定需要了解图中的深意,只需观赏即可带来解救心灵的奇效,这正是心理学“好药”的作用,一旦专家名流承认其功效,众人便在“有效”的暗示之下,默默地接受了它,英雄不问出处只要能找到老鼠,哪在乎是白猫还是黑猫。对于一门艺术来说,人们愿意相信它的功效、推而广之,可谓艺术的福音。对于佛教,这不过是又一次的误读,只是对于所有宗教来说,这都是无法规避的问题,在某种意义上这样的误读成为了传教的有力助手,在似懂非懂之间将不信者转变为信者,或儿也是宗教艺术意欲达到的目的。若仅从宗教艺术(包括曼陀罗)作为艺术作品而言,实际上都只是符号和元素的堆砌。从科学唯物的角度来说,艺术作为物品并没有自我意识,所有的作用无论利弊,都是人为赋予的。信徒对于宗教图像的理解来自于他的信仰以及对教理的认识。而普通人对宗教图像的理解同样来自于预先的观念,只是这种观念与宗教本身没有极大的联系,而是一个人通过知识和认识的积累,最终形成的自我意识,这个自我意识最终决定了欣赏图像的理解方式及其所带来的感受。或许最为关键的差别在于观赏时是否选择进行相应的思考,若是将“观赏”视为走马观花则必不能从中获得益处。相对的,积累一定的知识,并在观赏时有所思,即可将作品带入自身的语境进行有益身心的解读。心理学在这样的过程中推波助澜,将曼陀罗引入了平静内心的“工具”这一角色,具有相关知识的人也理所当然地遁着已有的逻辑,将曼陀罗的明艳亮丽与内心的调养相结合。

虽然并不真正懂得其中的原由,却可经由自身塑造事物存在的意义,这正契合了“心灵地图”的涵义,也满足了各种观者的需求。无论是信徒还是普通观者,参观这样一个展览中都不会留下任何遗憾,选择从自己熟悉的方式进行观赏才是“心灵地图”能够真正带来益处的方式。(编辑:九月)