广东省狱警共情疲劳与幸福感的调查分析*

陈增鹏 梁晖烂 罗京滨

中国.肇庆学院教育科学学院(广东肇庆) 526061 △通讯作者 E-mail:Luojb888@163.com

广东省狱警共情疲劳与幸福感的调查分析*

陈增鹏 梁晖烂 罗京滨△

中国.肇庆学院教育科学学院(广东肇庆) 526061 △通讯作者 E-mail:Luojb888@163.com

【摘 要】目的:探究广东狱警共情疲劳与幸福感现状,并了解二者之间的联系。方法:采用共情疲劳简短量表和认知幸福与情绪幸福量表对268名狱警进行调查分析。结果:①广东狱警二次创伤在警龄(F=2.681,P<0.05)上存在显著性差异;②广东狱警主观幸福感在婚姻状况(t=2.645,P<0.01)、工作岗位(F=7.613,P<0.001)、年收入(F=9.188,P<0.001)上存在显著性差异;③广东狱警共情疲劳与幸福感成负相关(r=-0.203,P<0.01)。结论:狱警共情疲劳处于中等水平;共情疲劳高低影响幸福感水平,即共情疲劳越高,其幸福感水平越低

【关键词】狱警;共情疲劳;幸福感;二次创伤;认知幸福与情绪幸福量表

Guangdong Provincial Prison Guards'Empathy Fatigue and Well-being

Chen Zengpeng,Liang Huilan,Luo Jingbin

Zhaoqing University,Zhaoqing 526061,China

康密切相关,安全感在一定程度上反映了集中居住农民的人际关系、社交情况、自我接纳程度。在经历整体搬迁后,集中居民的生活环境改变,但是他们的交往圈及人际关系并未发生太大改变,安全感也是个人心理健康的基础,因此当集中居住农民具有较强的安全感时,其自我接纳程度和人际关系也会想对较强,会对社会和生活更具有乐观、积极的心态,并且在短时间内,由于较好的补助政策,集中居住农民的现状是较为良好的,他们的心理健康程度也是相对较好的。

参考文献

[1]赵美英,李卫平,陈华东.集中居住农民的就业问题研究-以常州市A村为例[J].常州大学学报(社会科学版),2010,11(4):53-57

[2]云衍.农民集中居住背后的利益博弈[J].城乡建设,2010(7):卷首语

[3]李卫平.常州市A村集中居住“农民”就业问题研究[J].中国商界,2010,10(208):119-121

[4]郭占峰,张和荣.城市化进程下农民集中居住状况调查-以陕西Y县王家社区为例[J].农业经济,2014,24(12):64-66

[5]赵美英,李卫平,陈华东.城市化进程中农民集中居住生活形态转型研究[J].农村经济与科技,2010,21(11):7-11

[6]成程,陈利根.经济发达地区集中居住农民福利水平影响因素分析-基于可行能力理论与结构方程模型[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2014,23(2):1-9

[7]周飞舟,王绍琛.农民上楼与资本下乡:城镇化的社会学研究[J].中国社会科学,2015,35(1):66-83

[8]叶继红.城郊失地农民的集中居住与移民文化适应[J].思想战线,2010,36(2):61-66

[9]赵美英.城市化进程中的农民集中居住研究[J].江苏工业学院学报,2008,9(2):65-69

[10]宋娜,李红,浦昆华.城市化进程中失地农民的心理和谐现状[J].中国健康心理学杂志,2013,21(9):1362-1364

[11]张训保,卓朗,黄水平,等.城市化进程中失地农民就业状况对心理健康的影响分析[J].中国心理卫生杂志,2009,23(9):661-664

[12]吴秀娟,张训保,韩玮,等.城市化进程中苏北地区失地农民心理健康状况与影响因素研究[J].现代预防医学,2009,36(9): 1692-1694

[13]张训保,卓朗,吴秀娟,等.社会转型期失地农民心理健康及影响因素分析[J].中国公共卫生,2009,25(9):1079-1080

[14]卓朗,张训保,刘益明,等.苏北地区失地农民心理异常与社会保障多因素研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(11):1328-1330

[15]符明秋,闫娟娟.失地农民社会心理问题研究现状述评[J].高教研究,2014,30(1):24-29

[16]戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社, 2011:12-17

[17]黄桂仙,李红.新农村建设背景下农民经济收入、文化程度对心理和谐的影响[J].中国健康心理学杂志,2014,22(5):706-708

[18]李军强,陈聪,浦晨曦.农民集中居住意愿调查与对策研究[J].经济师,2013,28(12):130-131

[19]韩雪,潘信林.关于提升村民安全感的调查与思考[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),2013,32(4):89-94

[20]李飞,钟涨宝.农民集中居住背景下村落熟人社会的转型研究[J].中州学刊,2013,35(5):74-78

【Abstract】 Objective:To investigate the status of the empathy fatigue and well-being of prison guards and their relationship.Methods:Using the empathy fatigue short scale and cognitive happiness and emotional well-being scales to investigate 268 prison guards.Results:①There was significant difference in age of secondary traumatic dimensions of police guards in Guangdong(F=2.681,P<0.05).②There were significant differences in subjective well-being of prison guards among marriage status in Guangdong(t=2.645,P<0.01),job(F=7.613,P<0.001) and annual income(F=9.188,P<0.001).③Guangdong guards'empathy fatigue was negatively correlated with well -being(r=-0.203,P<0.01)Conclusion:The empathy fatigue is at a medium level of empathy for prison guards; Empathy fatigue level can influence well-being,The higher the empathy fatigue,the lower the well-being.

【Key words】Guards;Empathy fatigue;Well-being;Secondary trauma;Cognitive happiness and emotional wellbeing scales

“共情疲劳”最早是由资深危机咨询员Chase提出的,他在探讨护士因开展护理工作而出现倦怠情感这一问题时将共情疲劳作为其中的一种特殊形式[1]。Figley于1995年最先将共情疲劳引入助人群体的心理健康研究领域,并用该术语描述助人群体因向救助对象提供助人服务,而导致自身出现各种不良身心反应的消极后果[2]。Figley以临床经验为基础提出,共情疲劳包括职业倦怠和二次创伤两个维度,Boscarino等人则进一步明确地检验了共情疲劳的二维结构[1]。通过进一步查阅和分析相关文献,有关共情疲劳的概念,本研究选用孙炳海等人的观点,即共情疲劳是指助人群体在向救助对象提供物质或生理等方面的援助过程中,以对现实的、隐含的或想象的救助对象主动付出共情为前提,从而遭受二次创伤,降低其对救助对象共情的能力和兴趣,出现助人工作的倦怠感,甚至改变自身原有的价值观和世界观,同时伴随一系列身心不适症状[1]。

国内外对幸福感的研究主要是主观幸福感。主观幸福感既是人本主义理念在当代心理学中的延伸,也是积极心理学中最为引人注目的一个领域。本文幸福感的观点引用Diener的观点,指个体根据自定的标准对其生活质量整体性的评估[3]。当前,积极心理学日益受到人们的重视,无论是国际还是国内,对幸福感的研究也逐渐增多,国内幸福感的研究主要针对教师、医护人员、老人、青少年学生等群体,在狱警的幸福感方面研究较少。

狱警是一个高风险、高压力的职业[4-5]。一方面狱警职业本身的危险性决定了狱警经常面对受伤、甚至牺牲的威胁;另一方面,狱警工作的高强度、高负荷使狱警承担着巨大的心理压力,这些应激都会影响狱警的共情疲劳和幸福感。有研究发现,工作压力、生活压力是狱警工作倦怠产生的主要原因[4]。也有研究表明,监狱人民警察的幸福感程度低于社会人群[6]。那么,狱警的共情疲劳及幸福感在各个人口学变量上是否存在差异?两者是否也有相关关系,其程度如何?这些是本研究所要探究的问题。本研究可以丰富共情疲劳与幸福感的研究领域并为提升狱警的幸福感提供一定参考。

1 对象与方法

1.1 对象

采用问卷调查法,问卷填写分纸质版和电子版两种形式,对广东省4所监狱的狱警进行调查,发放问卷300份,回收有效问卷268份(97.1%)。平均年龄33.91岁。其中男性250人(93.3%),女性18 人(6.7%);已婚169人(63.1%),未婚96人(35.8%),离异3人(1.1%);受教育程度高中6人(2.2%),专科56人(20.9%),本科200人(74.6%),硕士及以上6人(2.2%);警龄3年以下75人(28%),3~5年54人(20.1%),5~10年34人(12.7%),10~20年58人(21.6%),20年以上47人(17.5%);年收入5~8万元43人(16%),8~10万元107人(39.9%),10~12万元87人(32.5%),12 ~20万元31人(11.6%)。

1.2 方法

1.2.1 共情疲劳简短量表中文版 由二次创伤与职业倦怠两个维度组成,分别包含5个题项与8个题项,共13个题项,采用10点Likert计分法,1=从来没有,2=极少,3=很少,4=少,5=较少,6=偶尔,7=较多,8=很多,9=经常,10=总是如此[1]。职业倦怠维度信度系数α为0.90,二次创伤维度信度系数为0.80,总量表信度系数α为0.90。职业倦怠:1、2、4、6、7、9、11、13题;二次创伤:3、5、8、10、12题。

1.2.2 认知幸福与情绪幸福量表 由坎特里尔生活阶梯和反映情绪幸福的6个条目组成,坎特里尔生活阶梯有10级,从1到10逐级递增,以阶梯级数计分,级数越高代表对生活整体评价越高;情绪幸福包括6个条目,采用6级计分,后3个条目为反向计分,量表总分越高代表越幸福[7]。

1.3 统计处理

采用SPSS 17.0统计软件对数据进行描述性统计、独立样本t检验、单因素方差分析和相关分析。

2 结果

2.1 广东狱警共情疲劳特征

2.1.1 广东狱警共情疲劳整体状况 将共情疲劳程度按照理论数值划分为3个水平,1~4分为低等水平,4~7分为中等水平,7~10分为高等水平。由表1可以看出,狱警的二次创伤处于低等水平,职业倦怠和共情疲劳处于中等水平。

表1 广东狱警共情疲劳整体情况(n=268)

2.1.2 广东狱警在各人口学变量上的共情疲劳比较 对警龄不同的狱警在共情疲劳及其两个维度(二次创伤和职业倦怠)上分别做单因素方差分析,结果显示,不同警龄的狱警在二次创伤维度存在显著性差异(F(4,263)=2.681,P<0.05),而在共情疲劳和职业倦怠上差异不显著。事后检验(LSD)发现,警龄3年以下的狱警二次创伤程度显著高于警龄3 ~5年和20年以上的狱警(P<0.05)。

方差分析显示,不同受教育程度、不同年收入和不同工作岗位及不同婚姻状况的狱警在共情疲劳及其两个维度上都没有显著性差异(P>0.05)。

2.2 广东狱警在各人口学变量上的幸福感比较

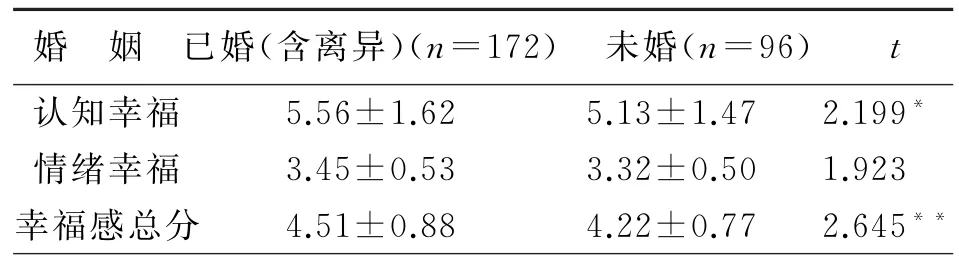

2.2.1 不同婚姻状况的狱警幸福感比较 对已婚(含离异)和未婚狱警的幸福感作独立样本t检验,见表2。狱警的认知幸福与幸福感总分在不同婚姻状况下存在显著差异,已婚狱警的认知幸福和幸福感总分均高于未婚狱警。

表2 不同婚姻状况的狱警幸福感(±s)

表2 不同婚姻状况的狱警幸福感(±s)

婚 姻已婚(含离异)(n=172)未婚(n=96) t认知幸福 5.56±1.62 5.13±1.47 2.199*情绪幸福 3.45±0.53 3.32±0.50 1.923幸福感总分 4.51±0.88 4.22±0.77 2.645**

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同

2.2.2 不同工作岗位的狱警幸福感比较 将不同工作岗位进行编号,1=监区领导,2=分监区领导,3=一般干警,4=改造职能科室,5=非改造职能科室,6=其它岗位,比较不同工作岗位的狱警幸福感,见表3。狱警的认知幸福和幸福感总分在不同岗位存在显著性差异。事后检验(LSD)发现:分监区领导和改造职能科室干警的认知幸福和幸福感总分均显著高于一般干警。

表3 不同工作岗位的狱警幸福感(±s)

表3 不同工作岗位的狱警幸福感(±s)

工作岗位1 2 3 4 5 6 F认知幸福5.50±1.58 6.39±1.15 5.09±1.58 6.45±1.16 5.50±1.41 5.67±1.53 6.919***情绪幸福3.38±0.36 3.62±0.65 3.37±0.54 3.50±0.41 3.46±0.46 3.33±0.44 1.043幸福感总分4.44±0.78 5.00±0.64 4.23±0.85 4.97±0.57 4.48±0.74 4.50±0.92 7.613***

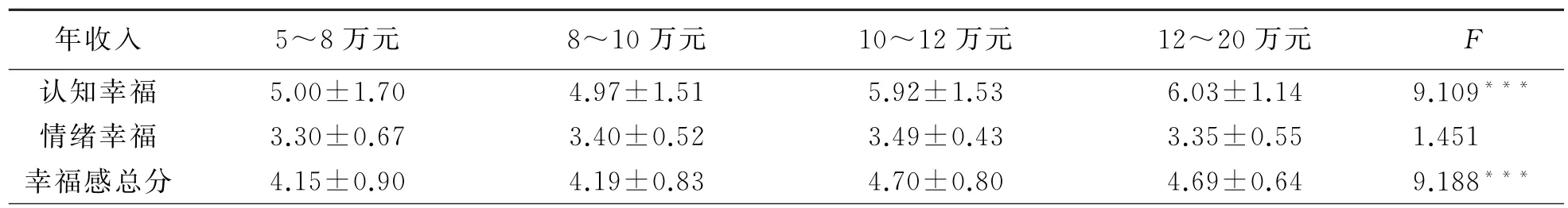

2.2.3 不同年收入的狱警幸福感比较 比较不同年收入的狱警幸福感,见表4。狱警的认知幸福和幸福感总分在不同年收入上存在显著性差异。事后检验(LSD)发现,年收入12~20万元和10~12万元的狱警的认知幸福和幸福感总分均显著高于年收入8~10万元和5~8万元的狱警。

表4 不同年收入状况的狱警幸福感(±s)

表4 不同年收入状况的狱警幸福感(±s)

年收入 5~8万元 8~10万元 10~12万元 12~20万元 F认知幸福 5.00±1.70 4.97±1.51 5.92±1.53 6.03±1.14 9.109***情绪幸福 3.30±0.67 3.40±0.52 3.49±0.43 3.35±0.55 1.451幸福感总分 4.15±0.90 4.19±0.83 4.70±0.80 4.69±0.64 9.188***

在进行以上分析的同时,分别对其它人口学变量(受教育程度、警龄)的狱警的认知幸福、情绪幸福和幸福感总分做单因素方差分析,结果均无显著性差异。

表5 狱警共情疲劳与幸福感的相关(r)

2.3 广东狱警共情疲劳与幸福感的关系

分别对共情疲劳及其两个维度的得分与认知幸福、情绪幸福和幸福感总分做相关分析,见表5。狱警共情疲劳及其职业倦怠维度与认知幸福和幸福感总分均存在显著的负相关。

3 讨论

3.1 广东狱警共情疲劳的特征

本研究发现,广东狱警共情疲劳及其职业倦怠维度处于中等水平,这与李儒林、邱迪嘉等人的研究结果具有相似性,他们发现狱警的职业倦怠中情感衰竭处于中等程度[8-9]。中国人力资源开发网分别于2004年和2008年发布的《中国职场人士工作倦怠现状调查报告》均显示,公务员是职业倦怠指数最高的职业,远远高于教师、医护人员等职业。狱警作为其中一员,这主要与其本身的职业特点相关[10],即高压力、高风险的职业特点使狱警更容易产生职业倦怠。

有研究表明,人口学变量对警察工作倦怠感具有一定程度的影响[11]。因此,我们比较了不同人口学变量下的狱警幸福感,结果发现,不同警龄的狱警,其二次创伤有显著性差异,而受教育程度、年收入、工作岗位和婚姻状况在共情疲劳及其两个维度上都没有显著性差异,说明警龄是影响狱警二次创伤的主要因素。本研究中,警龄3年以下的狱警二次创伤程度显著高于警龄3~5年和20年以上的狱警(P<0.05)。心理学研究表明,监狱警察在任职头3年内耳闻目睹的丑恶面,比普通人一生中见到的和感受到的还要多几倍[12]。另外,警龄3年以下的狱警初入职场,对狱警的工作和生活还处于适应和调整阶段,心理压力和工作负担都较大,易导致二次创伤。警龄3~5年的狱警自我调适能力增强,职业技能成熟,是狱警工作的主力军。而警龄20年以上的狱警,一方面个人工作经验丰富、处理事情的能力提高,另一方面随着权力慢慢提升,可以把任务分配给下属,不需要每一件事亲力亲为,因此二次创伤程度较低。

3.2 广东狱警幸福感的特征

本研究对狱警在各人口学变量上的幸福感进行比较发现,婚姻状况、工作岗位、年收入不同的狱警,其幸福感存在显著性差异,而在其它人口学变量,如教育程度和警龄上,其幸福感差异不显著,说明后者对广东狱警幸福感的影响不大。

已婚狱警的认知幸福和幸福感总分均高于未婚狱警,这与熊靖等人的研究一致[13]。熊靖等人的研究表明,已婚的狱警,成立了家庭,情感上相互支持、心理上更有依靠,来自家庭子女的乐趣增加了生活的幸福感,并且已婚狱警工作年限相对较长,在处理问题时不仅可以借用自己的人脉关系,也可以得到伴侣的支持和帮助,故而已婚者比未婚者会感到更加幸福。

在不同工作岗位上,分监区领导和改造职能科室干警的认知幸福和幸福感总分均显著高于一般干警。这与李玲苑等人研究结果一致[14]。王时宪的研究也发现,一线干警主观幸福感显著低于各科室人员[15]。本研究认为,可能的原因在于监狱系统中,分监区领导和改造职能科室主要负责组织指挥和管理安排,工作能力、社会支持、薪酬待遇都比较好,因此幸福感比较强。而一般干警更多地直接面对服刑人员,承担教育服刑人员的任务,工作负荷重,精神压力大,故幸福感较低。

在不同年收入上,年收入12~20万和10~12万的狱警认知幸福和幸福感总分均显著高于年收入8~10万和5~8万的狱警。在本次调查中,34.3%狱警表示工资低,没钱买房,工作压力大。D Kahneman和A Deaton的研究指出收入会影响幸福感水平,在中层以下群体中,收入水平越高,人们对生活评价越高,幸福感总体水平也就越高[7]。因此,年收入高的狱警,其生活有保障,幸福感也较高。

3.3 广东狱警共情疲劳与幸福感的相关

本研究发现,狱警共情疲劳及其职业倦怠维度与认知幸福和幸福感总分均存在显著的负相关,即共情疲劳和职业倦怠得分越高,幸福感越低。共情疲劳易导致狱警情感上出现压抑、衰竭、沮丧等异常症状,造成不安、睡眠障碍、广泛性焦虑等,有些甚至将不良情绪及工作上的失败归因于周围的人和事,变得易激怒、好发脾气,对外界持敌视、抱怨的态度。这些都会直接影响狱警的日常生活和心理健康,导致幸福感降低。因此,本研究认为,降低狱警共情疲劳卷入程度,加强狱警的心理辅导工作,将有利于提高狱警幸福感水平。

[1]孙炳海,楼宝娜,李违建,等.关注助人者的心理健康:共情疲劳的涵义、结构及其发生机制[J].心理科学进展,2011,29(10):1518-1523

[2]楼宝娜.共情疲劳的结构及其发生机制基于不同助人群体的检验[D].浙江:浙江师范大学,2012

[3]Diener E.Subjective well-being[J].Psychological Bulletin,1984, 95(3):542-575

[4]郭雯.监狱民警工作倦怠与压力源的关系[J].中国健康心理学杂志,2011,19(2):176-178

[5]张林,邓小平,陈朝阳.监狱警察社会支持、主观幸福感与心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2009,17(8):937-938

[6]于海霞,毕鸿燕,陈立成.监狱人民警察的幸福感及其相关因素研究[J].中国健康心理学杂志,2006,14(1):30-33

[7]Kahneman D,Deaton A.High income improves evaluation of life but not emotional well-being[J].Proceedings of the National A-cademy of Sciences of the United States of America,2010,107 (38):16489-16493

[8]李儒林.警察职业倦怠研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17 (11):1319-1321

[9]邱迪嘉.监狱基层警察工作倦怠与社会支持及应对方式的研究[D].广东:暨南大学,2007

[10]张煜.我国公务员职业倦怠问题研究[D].河南:河南大学,2010

[11]李怀玉.警察工作倦怠感研究[D].河南:河南大学,2005

[12]陈泽伟.警察群体的心理压力[J].瞭望新闻周刊,2004(43):35-36

[13]熊靖.影响警察主观幸福感的相关因素研究-以湖南省某市为例[D].湖南:湖南师范大学,2009

[14]李玲苑.广东省监狱警察工作满意度调查及改善对策研究[D].广东:华南理工大学,2010

[15]王时宪.湖南省监狱警察工作压力、一般自我效能感、主观幸福感现状及关系研究[D].湖南:湖南师范大学,2012

·论 著·(社会心理)

(收稿时间:2015-09-29) 2015-09-11)

*基金项目:肇庆学院实践教学改革研究项目(编号:sjjx201424)

doi:10.13342/j.cnki.cjhp.2016.03.014

中图分类号:R395.6

文献标识码:A

文章编号:1005-1252(2016)03-0371-04