在中国读《洛丽塔》

文 《法人》特约撰稿 艾玉

在中国读《洛丽塔》

文 《法人》特约撰稿 艾玉

如果莎士比亚听到后人说“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,他未必会对阐释学所奉承给他的作品这种“经典”地位感到高兴。一个严格的艺术家必定有他精准的美学定位,以此防止过于骄傲的批评理论的偷窃行为。俄罗斯出生的美国小说家纳博科夫就是一直提防这种偷窃的人。但即便他十分讨厌缠绕在他流传最广的《洛丽塔》上的各种解释,他也无法阻止后人不断地进入和取走所需。此所谓作者对作品完成了,而脱离作者的作品却永远没有完成。

所以在德黑兰读《洛丽塔》就不会是在纳博科夫书房里读《洛丽塔》的样子。伊朗裔美国女作家阿扎尔·纳菲西的《在德黑兰读〈洛丽塔〉》(上海人民出版社)呈现的是德黑兰版本的《洛丽塔》。不得不说,这次《洛丽塔》再次承担起纳博科夫所苦恼的隐喻作用,就像最初有人说《洛丽塔》是“衰老的欧洲诱奸了年少的美国”。在德黑兰,女性同时面临着极权和男权对她们的控制,所以当纳菲西带领一群女性细读《洛丽塔》时,她们所追求的审美活动首先成了一种女性政治实践。

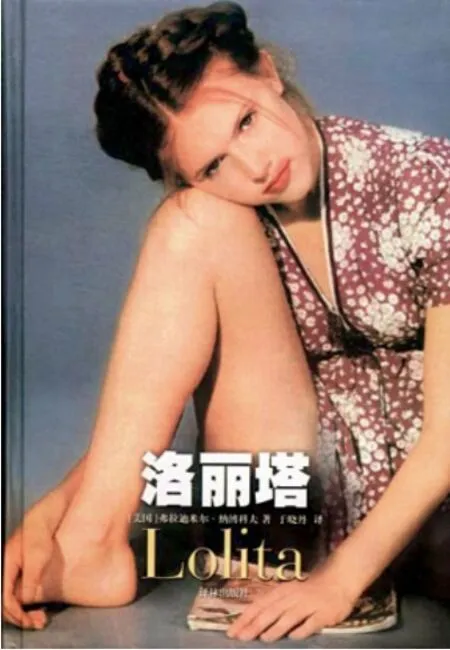

《洛丽塔》作者: [美] 弗拉迪米尔·纳博科夫出版社: 译林出版社译者: 于晓丹

在德黑兰,女性与极权及男权的外部冲突和回归私人空间的阅读“疗伤”,凸显出对《洛丽塔》中“控制学”解读的必然和恰当。在对《洛丽塔》的“细读”中,纳菲西和其学生联系和融入个体体验,细致地品味了“被控”的历史和现实。如此,一群在德黑兰生活的“洛丽塔”的面孔渐渐明晰。

如果具象化一下,她们不禁让人想起玛赞·莎塔碧的漫画作品《我在伊朗长大》(生活·读书·新知三联书店)里面的伊朗女孩形象。在书中,莎塔碧用漫画形式、以女性身份面对极权、反思战争、反思强权,实践作为一个人最基本的自由。反抗强权的莎塔碧和纳菲西所做的事情有异曲同工之妙。如同莎塔碧所说,“我作为一个在伊朗长大的伊朗人,知道这个形象远非真实”。

可以说,《洛丽塔》对德黑兰的意义已足够强大。由此,一个有趣的对比是,在中国读《洛丽塔》的姿态是怎样的。在中国语境中,最初的《洛丽塔》没有遭遇隐喻的“诱奸”,却不幸戴上了纳博科夫所讨厌的商业色情炒作的“有色眼镜”。

《洛丽塔》进入中国是在20世纪80年代,“人性”被作为旗杆立起来寻求精神世界的建构时,“人欲”也扶摇直上。彼时,在各种“主义”“派别”文学中,色情文学也有着巨大的市场,性成为改革开放之初阅读市场上的一个兴奋点。诸如《查泰来夫人的情人》的出版引发的抢购、断货和被禁,已经构成了一次事件。

在这个环境中,漓江出版社1989年出版的《洛丽塔》也只能算一“小巫”,但不可避免地是对《洛丽塔》的色情化包装,封面“异乡变态情”的宣传语和香艳半裸的封面女郎都将《洛丽塔》往“人欲”的需求上引导。即便到了2000年出版的于晓丹翻译的版本,仍旧没有抛弃这一包装路线。虽然封面确实已经换成“货真价实”的“洛丽塔”(不再是成熟女郎,而是莱恩导演的《洛丽塔》中的少女洛丽塔),但封面上洛丽塔裸露大腿的坐姿完全符合小说中中年男人亨伯特“窥视”的角度。这倒符合原著,但定位的格调却不怎么“厚道”。后来,人们不再将“诱奸”“不道德的情感”等捆绑在《洛丽塔》上,《洛丽塔》回归了自身。2005年,上海译文出版社出版的《洛丽塔》封面素雅,但却陷入了翻译上的争论。如此,《洛丽塔》在中国虽不是禁书,但也没消停过。

《洛丽塔》在德黑兰和在中国的“接受美学”,恰好是纳博科夫所讨厌的两种情形:一个是寻找隐喻和象征,一个是商业色情炒作。还是让我们回到纳博科夫在《洛丽塔》中所强调的美学感受:“对我来说,虚构作品的存在理由仅仅是提供我直率地称之为审美狂乐的感觉,这是一种在某地、以某种方式同为艺术(好奇、温柔、仁慈、心醉神迷)主宰的生存状态相连的感觉。”