国家级流通节点城市流通业效率的时空变化研究

杨淇钧 任宣羽

内容摘要:本文通过随机前沿法,对我国国家级流通节点城市流通业效率的时空变化特点进行分析。研究表明,这些节点城市的流通业效率基本呈现了先降后升趋势,且中部城市的流通业效率波动明显比东部、西部城市平稳。区域间城市流通业效率表现出较大差距,东、中部部分城市如广州、深圳、武汉的流通业效率明显较高,而西部城市流通业效率普遍较低。

关键词:国家级流通节点城市 流通业 效率 时空变化

中图分类号:F724 文献标识码:A

我国已步入经济新常态,经济发展方式正处于深层次变化之中,作为先导产业的流通业处于机遇和挑战并存的环境中。2015年5月,商务部等10部门联合印发《全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)》(以下简称《规划》),选定37个城市作为国家级流通节点城市,通过努力提升节点城市功能,强化骨干流通网络体系,为进一步发挥流通业的基础性、先导性作用奠定扎实基础。《规划》选定的37个国家级流通节点城市具有一定代表性,研究这些城市的流通业效率变化特点,是国家及地方政府未来参与谋划建设骨干流通网络的有力根据。

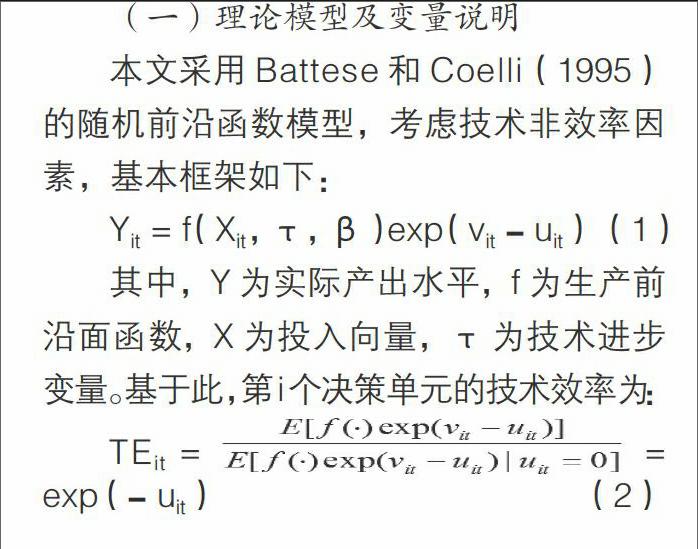

(一)理论模型及变量说明

(二)数据样本选择

考虑到目前国内关于流通业尚没有明确的统计指标,因此本文采用大部分学者的做法,将流通业相关指标采用交通运输、仓储和邮政业;批发和零售业;住宿和餐饮业三类行业对应指标加总的方法核算。本文选择37个国家级流通节点城市作为样本。样本选择期限为2002-2013年。表1所示的所有指标数据来源于各城市的统计年鉴、统计公报,部分缺失数据通过国研网搜集补充得到。

模型检验结果初步分析

采用Frontier软件,对式(3)、(4)进行估计,结果如表2所示。

由回归结果可知,γ值为正且通过显著性检验,说了模型误差大部分来源于技术非效率的影响,这也显示了本文选取的技术非效率因素是有效的,即信息化、产业结构、人力资本等是国家级流通节点城市流通业生产未达到前沿面的重要制约因素。

表2左边结果反映了流通节点城市的流通业要素投入和技术进步对流通业效率的影响,结果显示资本要素、劳动者要素和技术进步三个变量的系数都为正且显著,充分说明不仅劳动和资本要素投入对流通节点城市流通业效率提升具有显著的正向推动作用,技术革新也是驱动流通业效率提升的重要因素。表2右边结果反映了其他因素是否对流通业效率产生影响,结果显示了信息化水平、产业结构、人力资本的系数均显著为负,即验证了实际上三个因素都对流通业效率提升具有正的影响。

国家级流通节点城市流通业效率时空变化的比较

将37个国家级流通节点城市按照我国地理区划方法,划分为东部城市、中部城市和西部城市三类,然后对这三类城市的流通业效率进行比较。其中,东部城市有17个,中部城市有9个,西部城市有11个。下面分别从时间维度、空间维度进行比较。

(一)时间维度的比较分析

根据计算得到的各个城市2002-2013年流通业效率(限于篇幅,不单独列出各个城市2002-2013年的流通业效率计算值),计算东部城市、中部城市、西部城市以及全国的流通业平均效率,结果如表3所示。

由表3结果可知,三大区域城市流通业效率无论从纵向时间轴上还是横向区域之间,都存在明显的差异。从时间趋势来看,三个区域国家级流通节点城市的流通业效率均值都呈现了先下降后上升的变化趋势,而且呈现下降的时期基本表现在2002-2006年,从2007开始到2013年期间基本表现为流通业效率增加趋势。相对而言,东部城市和西部城市流通业效率的变化趋势高于中部城市。从三个地区流通业效率比较来看,2011年之前,东部地区城市流通业效率平均值高于中部城市,但从2011年起中部城市流通业效率平均值反超东部城市,且中部城市流通业效率提升的态势依然较显著,但东部城市流通业效率近年来均保持了平缓的变化态势。同时,西部城市流通业效率明显低于东部城市和中部城市。从局部流通业效率变化较显著时点来看,东部、中部、西部城市流通业效率平均值波动最为明显的时期表现在2005年或2006年,其中中部城市和西部城市流通业效率在2005年波动明显,东部城市流通业效率在2006年波动明显,相对滞后一年。

呈现以上变化趋势,笔者认为主要原因在于宏观经济发展环境和我国不同时期流通业发展的推进机制等方面。21世纪初期三大区域的流通节点城市流通业效率总体上都出现下滑,其原因很可能在于“十五”时期将流通业作为重点培育发展的服务业,重点强化对交通运输、商贸流通、餐饮等行业的改造提升,加快发展连锁经营、物流配送等流通方式。在国家大力支持流通业发展的政策驱动下,我国主要的流通节点城市的流通业发展规模都得到显著提升,但是由于存在流通基础设施不完善、流通业管理运作不健全等问题,导致了城市流通业发展后劲不足,因此呈现出流通业效率下降的趋势。从2006年起,各大城市流通业效率总体上回升,原因在于“十一五”时期国家明确将流通业作为支撑国民经济发展的基础性、先导性、战略性产业,国家及各城市也纷纷出台支持流通业以及物流业、商贸服务业等领域发展的政策意见,促进了城市流通业的快速发展。

中部地区流通节点城市的流通业效率基本呈现平稳上升的发展趋势,其原因可能在于中部地区武汉、长沙、郑州、合肥等大部分城市流通业发展差距不显著,并且同时期城市流通业要素投入也相对平均。而从2006年起中部城市流通业效率的提升态势相比东部城市显得更为明显,2011年效率值反超东部,这似乎与东部地区流通业率先发展的客观情况不符。但是从实际数据来看,东部地区有海口、济南等流通低效率城市,而且北京、南京、厦门等城市流通业效率均不高,因此东部城市流通业效率平均水平显得不够理想。西部地区城市由于受地理环境、经济劣势等影响,其流通业效率普遍偏低的情况也是符合预期的。

(二)空间维度的比较分析

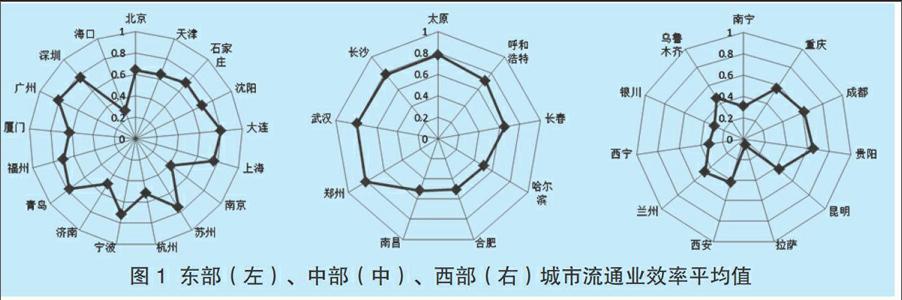

为了对国家级流通节点城市流通业效率进行空间比较,首先计算各城市历年流通业效率均值,按东部、中部、西部划分,得到结果如图1所示。

由图1可知,东部地区城市流通业效率的区域差异较明显,部分城市流通业效率相对较高;中部地区城市流通业效率的区域差异相对较小,而且部分城市的流通业效率也相对较高;西部地区城市流通业效率普遍较小,且区域间差异较为显著。由图1(左)可以发现,东部地区17个国家级流通节点城市中,海口市的流通业平均效率低于0.4,南京、杭州、济南的流通业平均效率在0.4和0.6之间,其余城市流通业平均效率均在0.6之上,相对高于全国平均水平。其中,广州、大连、深圳三个城市的流通业平均效率相对较高,均在0.8附近。由图1(中)可以发现,中部地区9个国家级流通节点城市中,哈尔滨、合肥、南昌三个城市的流通业平均效率在0.4和0.6之间,其余城市流通业平均效率均在0.6之上。由图1(右)可以发现,西部地区除了贵阳、成都两个城市流通业平均效率高于0.6,重庆的流通业平均效率高于0.5以外,其余城市的流通业平均效率值均在0.5以下。

综合流通业效率的空间发展差异结果可以看出,我国国家级流通节点城市之所以存在这种流通业效率差异,不仅因为东中西三大区域板块的地理地形、经济环境存在较大差异,更重要的在于本文前面提及的多种影响因素共同作用导致区域间城市流通业效率差异,包括信息化发展水平、产业结构优化程度以及人力资本水平等因素。

结论和启示

本文通过随机前沿方法,研究了我国37个国家级流通节点城市流通业效率的时空变化。主要结论如下:第一,国家级流通节点城市的流通业效率都呈现了先降后升的趋势。第二,区域间城市流通业效率表现出较大差距,东部和中部地区部分城市如广州、深圳、武汉等的流通业效率明显较高,而西部城市流通业效率普遍较低。第三,城市间流通业效率差异,不仅受地理地形和经济环境影响,技术进步也是影响效率的重要因素,而且信息化建设、产业结构调整等也是重要的外部因素。

根据研究可以看出,未来我国在积极建设国家级流通节点城市的过程中应进一步加大要素投入和技术引入。同时,也应该注重区域差异化发展,特别西部地区城市的流通基础设施、人力资本等应加大投入,东部和中部流通发达城市应进一步推进流通现代化建设,在物流园区提升、多式联运拓展、商贸服务网络打造等方面加强力度,以进一步对欠发达城市产生示范和辐射效应。

参考文献:

1.张翔.基于Malmquist指数的我国流通业生产效率与技术效率变动分析[J].商业时代,2014(5)

2.余泳泽,刘秉镰.中国区域物流产业技术进步及其影响因素研究[J].上海经济研究,2010(10)

3.曹振刚,金涛,马小勇.我国商贸流通业区域差异影响因素及对策分析[J].商业时代,2011(33)