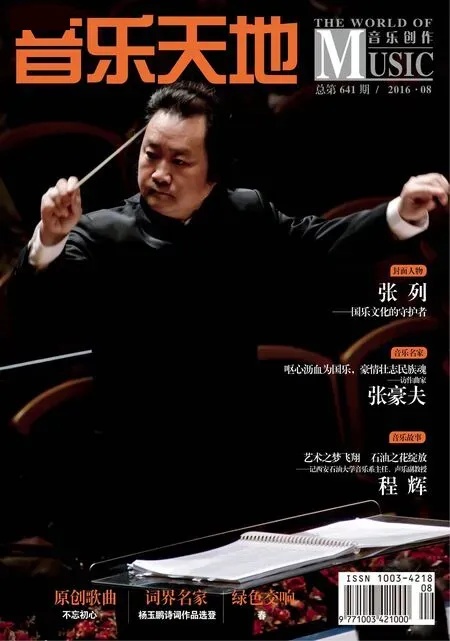

呕心沥血为国乐,豪情壮志民族魂——访作曲家张豪夫

本刊记者/云 飞

呕心沥血为国乐,豪情壮志民族魂——访作曲家张豪夫

本刊记者/云 飞

Q:记 者Z:张豪夫

与大部分同龄人一样,出生于1952年的张豪夫先生经历了“文革”浩劫,但艰苦的生活经历不仅没有消减他对音乐的热爱,反而为他日后的创作提供了丰富的素材。1977年,张豪夫得以重新回到课堂,并于1982年以优异的成绩毕业于西安音乐学院作曲系。他也是唯一一位从西安音乐学院分配到中国广播艺术团创作室的专职作曲家。到了北京之后,不仅开阔了他的视野与眼界,而此时的张豪夫正值年轻好学之时,于是他就有了出国留学继续深造的想法。1987年,初到比利时的他,自认为毕业于中国的高等音乐学府,又有幸分到专职的专业团体工作,理论与实践相结合让张豪夫产生了极大的自信心。可是他没想到,进了比利时皇家音乐学院后根本就不是这个样子,以前学的东西又要从头开始学,这一学就是30年。从刚出国门时语言不通、经济拮据到1992年获得比利时布鲁塞尔皇家音乐学院和法国巴黎高等音乐师范学院作曲专业的双学位,张豪夫先生为此付出的努力可想而知。而在法国、意大利和比利时等地的多项国际比赛中获得大奖的众多作品,便成为对他艰辛努力作出的回报。

Q您在国外生活学习了30年,您觉得东方音乐与西方音乐的不同在什么地方?

Z东方音乐与西方音乐最本质的区别只是语言上的不同,换句话说就是音调上的不同。西方的古老音乐是单线条、单选律;而东方音乐它起初也是从单旋律开始,也没有多声部。单旋律的音乐只能从强弱上、快慢上去变化。但随着时间的推移及音乐的发展,东方与西方音乐就产生了分歧,西方音乐趋向纵向的发展,从音的振动去研究,泛音等用物理化的思维去理解;而东方音乐趋向横向发展,中国传统音乐主要以五声调式为基础,音乐质朴。各地方音响的不同主要还是在音符与音符之间的搭配。有些音乐听起来让人震撼,而有些音乐听起来就暗淡一些,最终形成各地方固定的模式、风格和语言。东方音乐更多是结合作曲家自身的性格特点,不同的作曲家有不同的风格,而西方音乐更多注重的是和声语言、复调手法、配器等方面的不同。

Q您是如何在继承中国优秀传统音乐文化的基础上,探索和撷取中外古今一切好的艺术方法和经验,将之融会贯通在自己的音乐创作中的?

Z这是我长期以来所努力追求的音乐创作之路,中国传统文化是我文化人生的第一口乳汁,虽然我现在身处欧洲,接触的是世界各地的文化,但是中国文化在我心目中占有的位置最大、最重要,它是任何文化不可替代的。正是有了出国的经历,才更加真切、深刻的理解和热爱中国的文化。我们只有把中国传统文化不断向深层次开掘、体会、钻研,才可能有真正意义上的创新。艺术之“新”应该是它内涵之“深”的延伸和拓展。这个“新”才不会是过眼云烟的“时髦”,才具有顽强的生命力,才可能担负起传承的使命。

其实,我的作曲过程就像一种祈祷。每天早上总要有一段静思的时光。联想昨天、今天和明天的人类文化发展和变化,思索东方和西方文化之间的差异和共通,用心去体会和感受。在我的心中时常高高耸立着一个巨大的“十”字,横线代表东方和西方,竖线代表过去和将来。我的“上帝”就是全人类优秀的文化,我的祈祷就是与古今中外的大师们在心灵上默默交谈……通过这每天的对话,我才明白自己的无知和幼稚,才可能一天天省身渐进。如果没有这种心灵上的祈祷,我永远不会达到精神、艺术上的崇高境界!它对我的艺术生命是必不可少的,我始终以“随心所欲而不逾规”,以及“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”的古训作为艺术创作的座右铭。艺术创作之路是一段异常艰辛的旅程,艺术上的创新是永无止境的。

2009大提琴协奏曲首演

Q请您发表您对现代音乐的理解和看法,现代音乐未来的发展趋势将会是怎样的?

Z为什么会产生现代音乐?我开始也很困惑,不理解,为什么会是这样一种音乐,这样一种音响,老外还搞得津津有味,起初听到的时候也是云里雾里。但是为什么几十年来西方人始终热衷于搞这样的音乐?他们不是心血来潮,是很严肃的,是为了寻求另一种创新、另一种境界。国家在这方面也很支持,投入大量的资金建设现代音乐研究院,我自己也有幸进入到了现代音乐研究院,切身去了解和学习这种音乐。就目前来看很多国家不仅在搞现代音乐,还开始搞现代音乐节。现代音乐是将艺术与科学相结合,我相信在未来的日子里,现代音乐会发展的越来越好。随着时代的进步,科技的发展,现代音乐的形式多变、种类繁多必将呈现一片繁荣的景象。

Q我们听过您的作品《大漠长河》,您在创作时回望历史、回望故乡的那份深刻的情感深深的打动了我们每一个人,请您简单谈谈您的这部作品。

Z首先,我想先谈谈创作。我生在中国,长在中国,对祖国的热爱只有到了国外才显得那么的真切。在国外生活了近30年的日日夜夜里,我时刻不忘自己的初衷。加之自己在国外生活的经历,让我从中知道如何将民族音乐与世界音乐接轨,将中国的音乐为外国所用,简单地说就是中为洋用。俗话说的好:“墙外开花满园香,中国的月亮分外明”。中国文化博大精深,是千百年来勤劳智慧的劳动人民的结晶,我们作为传承人,应当有义务、有责任将它发扬光大。什么是创作?一.创作的过程是叩问心灵的过程;二.创作的灵感来源于博览群书厚积而薄发;三.音乐的生命线是旋律;四.作品的出新源于深思熟虑,精品的锤炼得益于中外兼学;五.音乐创作技术上没有先进与落后区别,只有优劣之分;六.在音乐创作内在结构上,多采用中国古典文学章回体小说技法;七.创作上摸仿、抄袭别人,只能是自欺欺人,终究被人唾弃;八.从事创作要有文化沉淀。不懂古典谈何现代?不知历史谈何时尚?

接下来再说说《大漠长河》,它是一首唢呐作品,作品首演于2009年9月布鲁塞尔Klara国际音乐节上。由世界知名的指挥家汤沐海先生执棒,比利时弗兰德交响乐团(Symfonieorkest·Van·Vlaanderen)协奏、郭雅志先生担当唢呐独奏。此作品是从音乐表现以及拓展唢呐新的表现领域出发,是一首民族器乐协奏曲。作品中对人生对天地自然蕴藏了一份很深的感叹。在创作这首作品期间,我与郭雅志老师经过反复沟通,甚至请郭老师专门从香港飞到比利时在我的家中试奏作品。我仔细分析了当今所有的唢呐现代作品,并着眼于创新与突破,挖掘和开发唢呐更多的表现空间。其实写作品就像从心底里往外流血一样,真的是需要用心的。之后不久,我又重新编配了《大漠长河》唢呐与民族交响乐团的版本,也获得了业界的一致好评。《大漠长河》有着极强的生命力,尤其令人欣慰的是大家认为这首作品为唢呐的演奏树立了新的里程碑。我可以很自豪的说我们的民族音乐就是如此般得到了积极的发展。

后记

艺术是无止境的,深谙这个道理的张豪夫始终如一。在音乐创作道路上一步步探索,将一个个优美的音符从笔尖悠悠流淌出来。“好古”、“敏求”和“变化出”这七个字充分概括出张豪夫的艺术追求。尊重、热爱我们中华民族的优秀传统以及全人类的精神文明和悠久历史,勉力探索、建立个性、追求自由。“变”和“新”是否有品位,是一定要接受中国文化和民族审美这个试金石的检验,必须经过时间的磨砺和过滤才行。正是有了深厚的中国文化底蕴和先进的音乐理念,东方综合性思维与西方分析性思维的两大结合,灵活运用传统性与现代性的写作手法,抒情性与戏剧性的融会贯通,让张豪夫形成了自己鲜明的个人创作风格,走出了一条超乎寻常的音乐创作之路。

在与这位华人作曲家的言谈话语中,记者由衷的佩服和崇拜这位作曲家,他让我们明白什么才是真正的艺术,只有永恒的艺术才能被称为艺术!张豪夫先生一直都在寻找永恒的艺术,呕心沥血,为中国的民族音乐做出了自己的贡献,因为他有一颗中国心、一个中国魂。

Making Painstaking Efforts for Chinese Music and National Spirit——Interview of Haofu Zhang, the Composer