古代丝绸之路行旅佛教徒的新闻传播活动

张唐彪

摘要千余年间,作为古代一条最为重要亚欧大陆陆路通道,丝绸之路上曾有为数众多的虔诚佛教徒不辞艰险,长途跋涉,或东行弘法,或西行求法。从事这些本职工作的同时,他们将沿途的经历和见闻,或通过口传,或通过行纪类著作,将相关各国或地区的政治、宗教、经济、社会、风貌地理等各种信息,尽可能迅速及时地传播出去,某种程度上起到了新闻报道的作用。

关键词丝绸之路;佛教徒;新闻传播

佛教传人中国的确切时间已很难考证,传人的路线也有陆上丝绸之路、海上丝绸之路,以及经缅甸、云南然后入川的滇缅道西南丝绸之路三种说法。…抛却这些争论不论,单就陆上丝绸之路亦即狭义的古代丝绸之路而言,佛教先传入新疆于阗(今和田)、疏勒(今喀什)、龟兹(今库车)等地,再经甘肃河西走廊于公元纪年前后传人中国内地,则是学界大多公认的史实。自此之后的一千余年间,为数众多的分别来自古印度、西域以及中国内地的虔诚佛教徒,沿着丝绸之路这条古代亚欧大陆最重要的陆路要道,不辞艰险,长途跋涉,或东下弘法,或西行求法。从这些佛教徒的本职身份来看,他们所从事的无疑是一种纯粹的宗教性活动,但他们对于沿途所经、所遇、所见、所闻事件或事物的转述或记载,在当时那样一个消息十分闭塞、通讯极度不畅的年代,无疑具有一定的新闻报道意义。

一、古代丝路行旅佛教徒及其“记者”身份

古印度或西域佛教徒东至中国内地从事译经或传教甚早,但真正有名姓见诸典籍、确凿可查的,则始自东汉末。据记载,当时便有安息人安世商、安玄、月氏人支娄迦谶、支曜、康居人康巨、康孟详、天竺人竺佛朔等在洛阳传教。三国两晋南北朝时期,西域和天竺僧人途径丝绸之路来中国译经、传教者大幅增多,形成第一个高潮。仅限东晋南北朝时期,仅限印度籍僧人,便有“55人,较此前有着极大地增多。其中来自厨宾的有13人,来自北印度其他地区的有8人,来自中印度的有8人,来自南印度的有3人,来自狮子国的有6人。”至于西域籍僧人,不完全统计:三国时有康居人僧铠、康僧会、安息人昙谛、龟兹人帛延、月支人支谦、支疆梁接;两晋时有月支人支法度、昙摩难提、支道根、支施仑,龟兹人帛尸梨蜜、帛法炬、佛图澄、鸠摩罗什,以及安息人安法钦等等。盛唐时期则是第二次高潮:“外来高僧多达五六十人,主要源自西域诸国和天竺五国”,虽然“从东南海路而来者居多,不过,从西北陆路而来者亦复不少,如西天竺人释伽梵达磨、中天竺人波颇、善无畏,以及康国人僧伽跋摩、何国人僧伽、吐火罗国人弥陀山和佛陀达摩、高昌人玄觉、于阗人实叉难陀等。”

中国内地佛教徒的西行求法,一般认为始于曹魏甘露五年(260年)发迹西行的朱士行。至北宋时期,数百年间,为数众多的中国僧侣不畏险远,长途跋涉至到西域或古印度寻求佛法。从集中程度和人数规模上来看,也经历了两次高潮时期:第一次始于三国末迄于南齐,即公元三至五世纪的三国两晋南北朝时期,最盛时在晋宋之间;第二次在唐初至唐朝中期,以玄奘为引领再次掀起西行求法高潮。北宋初宋太祖曾遣继业、行勤等西去印度。宋之后,由于佛教在印度和西域各地的最终式微,西行求法的就极其稀少了。具体到总数统计上,据有的学者估计,“踏上西行求法之路的僧人数以千计”。但是,有姓名可考诸典籍者,仅为一小部分。梁启超统计,三国末至唐中期西行求法僧人有名有姓者“百零五人”。冯承钧统计,自汉至唐求法翻经僧俗二百多人,其中西行求法有名姓者94人。不可否认,这些僧人中不少走的是海路,但相比较而言,陆上丝绸之路一直是西行求法僧最重要的选择之一。经海路往返印度求法的唐代高僧义净有《大唐西域求法高僧传》传世,该书“以僧传形式记述唐太宗、高宗、武后三朝西行求法僧侣共61人的,其中主体部分56人,后续补写部分4人,加上义净本人,共61人。主体部分所记录的56位僧人中,有21人走北路赴印度,35人走海路赴印度。”

这些虔诚的古丝路行旅佛教徒,尤其是西行求法僧,与商人、艺伎、士兵、流民等其他旅行者不同。他们的目的很是明确:“西行求法者,或意在搜寻经典,或旨在从天竺高僧亲炙受学,或欲睹圣迹,作亡身之誓,或远诣异国,寻求名师来华”;但其身份,大多“常为有学问之僧人”。也就是说,他们身为佛教徒的同时又身兼知识分子。他们“表现出一种‘学者的气质与风范。他们是僧人,同时又是学子,是典型的汉地‘学僧”。而众多来自印度和西域等地的入华弘法僧也都是学识渊博的知识分子,很多人精通梵文、本民族文以及汉文等多种语言文字。诸如鸠摩罗什、真谛,入华后的译经事业对中国佛学发展影响深远,与玄奘、不空并称为四大译师。

这些弘法求法僧身兼佛教信徒和知识分子的双重身份显然会对他们的丝路行旅造成影响。如果说前者赋予了他们强大的驱动力和坚持到底的毅力的话,那么,后者则同样会赋予他们的行旅以更多的内涵。踏上漫漫旅途的同时,也踏进了一个现实的“丝路世界”:“物与物的交流,人与人的接触,语言的勾通,心灵的撞击,克服旅途险恶的生命挣扎,排除人事障碍的激流勇进,这一切组成了一个五彩斑斓、闪烁流动的‘丝路世界。这完全是一个世俗的实实在在的‘人间世界,丝毫没有那超人间的‘佛国世界的种种幻景。人世间的一切酸甜苦辣,在这里似乎都可以尝到,仅仅是人与自然的对立,在所涉足的‘丝路世界里就显得格外明显、尖锐。”知识分子的敏感,会自然而然地驱使他们关注这个现实的“丝路世界”,关心、留意、记住一路上所遇、所经、所见、所闻的人、物、事,甚至还会当时或事后记录下来。抵达目的地或返回故国后,这些相关信息或记录,连同教义和经典一起,被转述、传播给同修、门徒,抑或普通世人。

从历史学的角度而言,古代丝路行旅僧所搜集、记录并传播的这些信息,现在已经成为了宝贵的史料;从现代新闻学的角度而言,在当时那样一个信息十分匮乏、通讯极度不畅的年代,这种行为无疑就是一种客观意义上的新闻报道。也就是说,古代丝路行旅佛教徒们,无意识间,充当了兼职“记者”或“通讯员”的角色。

二、古代丝路行旅佛教徒传播新闻的主要方式

丝路行旅佛教徒的主要目的是弘法求法,新闻传播仅仅一种非主观目的性的附带性行为。由于时代局限性,他们传播新闻信息的主要方式,不外乎日常的口头交流,和手写传播。

(一)口传

口头传播是人类迄今为止使用最早、也最常使用的一种信息传播和日常交流手段。作为世界三大宗教中创立最早者,佛教有着悠久的口头传播传统。

早在创教之初,释迦牟尼向弟子传授教义便主要通过口传,他甚至还容许弟子们使用各地方言进行传习,为方便记忆和传授,便“采用偈颂的方式,简短有韵,既便于口颂,又易记牢,早期佛教经典如‘法句经都是偈颂体”。公元前一世纪左右,佛教先后传人我国新疆于阗(今和田)、疏勒(今喀什)、龟兹(今库车)等地。佛教在西域的最初传播,也“只是口头的流传,主要体现在对佛经的口头传播上”。

古代丝路弘法求法佛教徒为数众多,其中很多人,尤其是最早期的僧人,其事迹并不是被直接载入典籍,大多都是先经口传,再笔录入经史。以中国内地西行求法第一人朱士行为例,他于魏甘露五年(公元260年)发迹西行至于阗国求得梵文本《大品般若经》,公元282年派弟子弗如檀等将90章60余万字的抄本送回洛阳,自己仍留居于阗,当年去世,享年79岁。朱士行求法事迹最早见于南朝僧佑所著《出三藏记集》,而《出三藏记集》约成书于齐梁二朝,中间起码有150多年的时间差。在这150多年间,朱士行求法事迹得以流传,追溯其根源,还得归功于其弟子的口头传颂。《高僧传》对此有记载:“后弟子法益,从彼国来,亲传此事。”

教义及高僧事迹的口传,大多在信徒内部,超此范围之外,佛教僧侣也难免会与世俗之人交往。尤其对于古代丝路行旅僧而言,一路上不可避免会与不同职业、身份、民族、国别的各色人等打交道,而且抵达目的地或返归故国之后,甚至还会受到皇室或权贵的注意、拉拢或者崇拜。交往之时,谈论内容不免会超出宗教信息范畴,涉及到沿途经历或见闻的异国他乡的各种新鲜物事、奇闻轶事。例如,唐太宗于洛阳仪鸾殿接见玄奘时的著名对谈。

史载,贞观十九年(645)二月,在长孙无忌等大臣和侍臣的陪同下,唐太宗于洛阳仪鸾殿接见玄奘。简单的寒暄之后,唐太宗便迫不及待地切入自己最关心的主题,就玄奘的一路见闻“广问彼事”。玄奘也很解上意,“白雪岭已西印度之境,玉烛和气,物产风俗,八王故迹,四佛遗踪,并博望之所不传,班马无得而载。法师既亲游其地观觌疆邑,耳闻目览记忆无遗,随问训对,皆有条理。”

这次著名会见,于正史于佛教史,都是佳话,但在新闻学史的角度看,无疑是当时一场发生在最高宫廷之上,且直面国家元首和众多大臣,别开生面的新闻报告会。做报告者做得“随闻讯对皆有条理”,听报告者听得“大悦”。

(二)著作

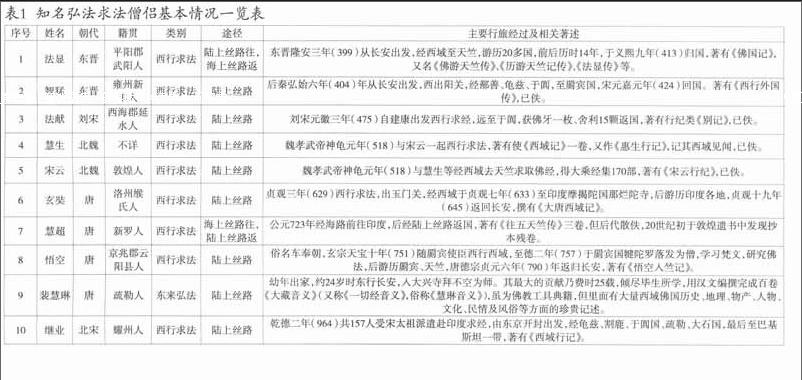

如前文所言,正因为丝路弘法求法僧很多都是知识分子,不免会有人在旅途之中,抑或抵达目的地或返国后,将沿途经历和见闻述诸文字,著述成书,体例一般为行纪、游记或传记等。但可惜的是,千余年间沿丝路行旅的弘法求法僧虽多,但“留有文字记载者少”。更何况,其中有些著述也早已佚失。途径陆上丝路,且撰有行纪类著述的弘法求法僧侣,选其中较为世人所知的,制作表1。

以上诸僧的行纪类著述,大多出于自愿,唯玄奘比较特殊,《大唐西域记》实乃应唐太宗谕旨要求而作。如前文所述,太宗于洛阳仪鸾殿接见玄奘,畅谈最后:“帝又谓法师曰,佛国遐远,灵迹法教前史不能委详,师既亲睹,宜修一传以示未闻。”回去后,玄奘即组织弟子辩机手录其口述,著成《大唐西域记》一书,专门记取经途中诸国的都城、疆域、地理、历史、语言、文化、生产生活、物产风俗、宗教信仰等事。从历史考据的角度来看,以上著述“所记游历诸国之事,皆可补史籍之阙”旧。从新闻学的角度而言,这些著述虽然在准确性和时效性上与现代规范的新闻报道相差甚远,但在当时那种消息异常闭塞、通讯十分贫乏的年代,对于时人而言,无疑具有某种程度的新闻报道意义,可以看成是当时最具时效性的关于丝路沿途国家或地区最新信息的新闻书或新闻作品集。

三、古代丝路行旅佛教徒传播的新闻信息种类

(一)佛教新闻信息

作为佛教信徒中最虔诚代表,古代丝路行旅僧不畏险远、长途跋涉的目就是弘法求法。这种源自信仰深处的使命驱动,从根本上决定了他们一路上最为关注的必然是与佛教有关的信息。所以,他们所传播的信息中,理所当然以佛教新闻信息为主。

以《大唐西域记》为例,该书共12卷10万多字,记述了玄奘往返途中亲践者110国、传闻者28国,连同附带的12国,共150国的情况。其中,有相当大的比重是关于印度各国的情况记述。当时印度半岛总共不过100多个国家,玄奘就亲自访问了70多个。《大唐西域记》中对这些国家大都有记载。据统计,《大唐西域记》对印度的描述中:“记录佛教在印度的传播的主题占29.9%,而记录所在国家地理情况的占28.4%,政治、经济、文化、风俗的主题占13.7%,统治者的活动占20.3%,其他主题7.6%。”很明显,所有主题当中,有关佛教发展或繁荣情况的比重最大,几乎达到了三分之一。

(二)政治新闻信息

丝路沿途国别众多,古时印度也是藩国林立,弘法求法僧人一路面临的边境关卡、治安检查、度牒验证等无数,对所经国家的政治情况怎能不加以关注?前文引证的《大唐西域记》有关印度描述的主题划分中,“对政治、经济、文化、风俗的主题占13.7%”,政治类主题看似比重极小,但加上“统治者的活动占20.3%”,便构成了极大比例。要知道,除了行政、司法、外交之类的纯政治事务外,在佛教最盛时,古印度和西域诸国上至皇室贵族,下至平民百姓,皆全民信教,汉文典籍称之“佛国”,很多有当地君主、王室参与的佛事活动,便具有了极强的政治意义。

以法显《佛国记》中所记的大型佛事活动为例。竭叉国(今喀什)“般遮越师”活动:“值其国作般遮越师。般遮越师,汉言五年大会也。会时,请四方沙门皆来云集,集已,庄严众僧坐处,悬缯幡盖,作金银莲华,著缯座后,铺净坐具。王及群臣如法供养,或一月、二月,或三月,多在春时。王作会已,复劝诸群臣设供供养,或一日、二日、三日、五日。供养都毕,王以所乘马,鞍勒自副,使国中贵重臣骑之,并诸白氍、种种珍宝、沙门所须之物,共诸群臣,发愿布什。布施已,还从僧赎。”“王及群臣”不仅亲自参与还“提供供养”,与中国历朝帝王祭天、祈福等事一样,明显具有强烈的政治象征意义,属于典型的国家重大政治活动。该活动是法显亲眼所见,记载也准确可信,抛却时效性不计,均可视之为新闻报道作品。

(三)经济新闻信息

弘法求法僧人沿丝路一路行旅,对途径国度或地区的主要物产、人民生活、商贸水平等也多有转述和记载。这类信息,可归类为经济信息。在以《大唐西域记》《佛国记》《往五天竺国传》为代表的丝路行纪著作里,这类信息极多,俯拾即是。

谨以《大唐西域记》为例,玄奘归国途中,曾路过现在新疆南部的喀什,当时喀什境内主要有竭盘陀国(今塔什库尔干)、乌铩国(今莎车)、怯沙国(今喀什市)、斫句迦国(今叶城)等国。这些邦国的经济生活情况,玄奘都有记载:朅盘陀国“毂稼俭少,菽麦丰多,林树稀,花果少。原隰丘墟,城邑空旷。”乌铩国“地土沃壤,稼穑殷盛,林树欝茂,花果具繁。多出杂玉,则有白玉、黳玉、青玉。怯沙国“稼穑殷盛,花果繁茂。出细毡褐,工织细毡、氍毹。”斫句迦国“山阜连属,砾石弥漫,临带两河,颇以耕植。葡萄、梨、奈,其果寔繁。”

(四)社会新闻信息

弘法求法沿途国别众多,居民的民族归属、宗教信仰、文化风俗等也千差万别,及时了解当地风俗习惯、礼仪禁忌等对于正常交流十分必要。另外,某些奇特习俗或奇闻趣事,也可为漫长而枯燥的旅途增添一丝娱乐色彩。此类内容,按照现代新闻学分类标准,归属社会新闻信息。

此处谨以慧超《往五天竺国传》为例,书中记载了一些中亚邦国的奇特风俗,如纳母及姊妹为妻。特别记载了吐蕃国“吃虱”的怪异风俗:“多爱吃虱,为着毛褐,甚饶虮虱。捉得便抛口里,终不弃也。”而突厥国“衣着皮球毡衫。以虫为食,亦无城郭住处,毡帐为屋,行住随身,随逐水草。男人并剪须发,女人在头。言音与诸国不同。国人爱杀,不识善恶。”

(五)地理状况、山川形势、交通道路类信息

古代弘法求法僧人的转述和著作中,有关沿途所经国家、地区的地理位置、山川地势、道路交通等内容甚多。如前文所引《大唐西域记》描述印度的主题分类中,“记录所在国家地理情况的占28.4%”,仅次于佛教主题的29.9%。此类信息所占比重如此之大,其实很容易理解。无论是东行弘法还是西行求法,路途遥远不说,中间更是必经隔壁、荒漠、雪山等重重天然险阻,轻则决定旅行的成败,重则事关行者的生命安危,对这类信息尤为关注并及时记载、传播、修正,十分必要。

从内容上看,此类信息多属于对所古代丝绸之路道路交通状况的客观描述。一则因为中外学者对此领域研究颇深,成果颇丰,二则因为其时效性与现代新闻报道的要求相去更远,此处便不再多加举例一一赘述。只是要注意的是,在体裁上,这类信息更接近于现代新闻体裁中的地理风貌通讯。

四、结语

这些虔诚的佛教徒在弘法求法的同时还通过口头传播或编撰著述的方式,附带兼职着丝路沿途国家或地区之间新闻传播或信息互通的任务,传播了相关各地宗教、政治、经济、社会生活、风俗习惯、奇闻趣事、地理风貌、交通道路等最新信息,一定程度上满足了沿途居民渴望了解外部世界的信息需求。这种传播虽然在精确性以及时效性上存在着天然的不足,但在当时那样一种现代新闻报道根本就不具备的时代,无疑具有很大程度的新闻报道意义。