教育类课程“双导师制”的实践嬗变及模型建构

宋兴甫

摘 要: “双导师制”作为我国师范生培养的重要模式,在各高校师范生培养中被普遍使用。目前教育类课程“双导师制”仍然没有系统的实践嬗变的梳理与模型的建构。本文依据教育类课程“双导师制”的实践嬗变,建构出由一个等边三角形及其“中心”,两个等腰三角形及其“重心”构成培养机制模型。

关键词: 教育类课程 “双导师制” 实践嬗变 模型建构

在“人才强国”战略决策的感召下,在“全民创业、万众创新”观念的鼓舞下,各高等院校的课程与教学改革的呼声再掀高潮。实践教学因应着这股改革的浪潮,为高教界尤其是以培养应用型人才为办学定位的高职院校所普遍关注。国家教育部适时印发的一系列文件,都在强调:“大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。高等学校要强化实践育人的意识,区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。”《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称“纲要”]①指出:“教育大计,教师为本。有好的教师,才有好的教育。”而教育的成功与否,关键在于教师。习近平总书记指出:“一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”教育类课程“双导师制”作为职前师范生培养实践能力的有力抓手,已经全面铺开。但是,学界至今仍未对教育类课程“双导师制”的实践嬗变与模型建构予以重视。

一、教育类课程“双导师制”的实践嬗变

从“豫教厅意见”中的“双导师制”只界定出了“双导师制”的主体、来源、任务、载体。但并未对教育类课程“双导师制”做较清晰的解读。我们认为,要建构“双导师制”的模型,必须系统梳理国内外“双导师制”的实践。

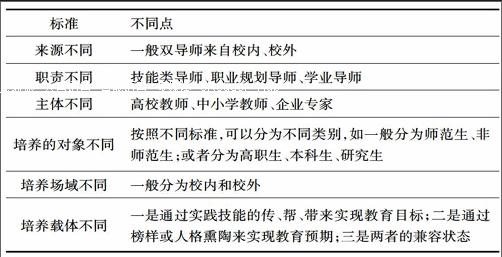

(一)实践层面的“双导师制”

导师制最早源于中世纪巴黎大学,15世纪牛津大学和剑桥大学予以继承和发展,最终形成今天比较完善的导师制度。即学校为学生指定配备两位导师——学业导师(Supervisor)与品德导师(Moraltutor)[1]。尔后即成为世界各大高校参照的“模板”。中国内地的导师制度源于原浙江大学费巩教授在20世纪30年代的实践[2]——起初用于研究生培养,2000年后在本科生中推行,后来各高校相继推出双导师制、多导师制。相对而言,“高职导师制不仅推行时间晚,……实行的是单导师制度”[3]。聘请的导师基本上是类似于学生的“生活老师”的校内专业教师。“最近几年,大陆各高职院校纷纷推出了双导师制[4]。即给学生聘任两位导师:校内导师(本校教师)和校外导师(非本校教师)。我国师范生“双导师制”改革,始于2007年免费师范生;2011年,《教育部关于大力推進教师教育课程改革的意见》(教师〔2011〕6号,以下简称“教育部意见”):“形成高校与中小学教师共同指导师范生的机制,实行双导师制。”2012年以来河南省教育厅相继出台了一系列教育类课程“双导师制”文件②。与此同时,河南省教育厅在2012—2016年选择10所左右的高校进行持续试点,试行范围目前已上移至工科研究生、下移至高职生。由此可见,在“双导师制”发展历程中,“双导师制”有固定的来源、确定职责、特定的主体与培养对象、一定场域、一定的载体。同时,其差异是很明显的,详见下表。

通过我们以上的分析可知,所谓双导师制,是指在一定教育目标的指引下,(教育)行政部门选择两个教育教学主体,在确定的场域中通过一定的载体,培养学生并实现教学相长、良性互动的一种教育机制。由此可见,教育的目标,教育教学主体、受体、场域、载体是双导师制的五个要素。双导师制有“3+2”“体”:教育行政部门及双导师,三者需要通力合作,缺一不可;其次“受体”要在“载体”的实现;另外,教育教学的“场域”是决定双导师制成败的一个关键因素。

(二)政策层面的“双导师制”

“豫教厅意见”指出是“为贯彻落实‘纲要和‘教育部意见”,查阅“纲要”仅有针对“研究生培养”实行“双导师制”;“教育部意见”也仅对“双导”主体遴选、布局做了要求。由此可见,“豫教厅意见”所依据的文件对“双导师”及“教育类课程”的内涵与外延也并未做出清晰地界定。《教师教育课程标准(试行)》③在“实施建议”中指出“合作培养师范生的新机制”的三个主体——“高校、地方政府、中小学校”。而“豫教厅意见”则从“两种机制”、“三种‘双导师制制度”、“‘双导师制”主体职责和实现载体等方面给予了论述。或许,“每一个判断都意味着回答某一个比较确定的问题……人们在争论哪一个定义正确的时,就往往不能发现他们说的是不同事物,他们要回答的是不同的问题”[5]。

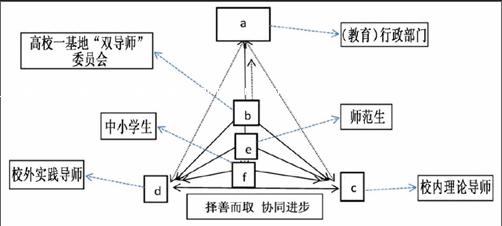

二、教育类课程“双导师制”的模型建构

我们认为,“系统分析是一个理智的工具,可以用来对现有教育体系进行全面的、批判性的研究,并还有可能提出一些用科学计算得出来的新的教育模式”[6]。下面我们依据上文的梳理对教育类课程“双导师制”进行建模(见下图),以便于更好地理解教育类课程的“双导师制”。

(一)模型建构

这个模型很直观地呈现了教育类课程“双导师制”的内涵和任务及载体。概而言之,教育类课程“双导师制”模型是三个拥有“真包含”关系的三角形,即一个等边三角形,外围三角形的三个点“(教育)行政部门”、校内理论导师、校外实践导师,三者构成一个亲疏关系均长的循环结构,两条“虚线的边”意味着期间不时直接指导关系,而是通过“高校—基地‘双导师委员会”发挥指导作用,其重心是“高校—基地‘双导师委员会”;“(教育)行政部门”与“高校—基地‘双导师委员会”互指的箭头,实线代表直接指导、监督实施,虚线代表反馈、改进。次之的等腰三角形的三个点是“高校—基地‘双导师委员会”、校内理论导师、校外实践导师,三者构成一个亲疏关系均长的循环结构,其重心是“学生”,以学生为中心三者合力协作。最下面是“学生”、校内理论导师、校外实践导师这三个点构成一个循环的等腰三角形,意味着学生对与校内理论导师、校外实践导师不分内外,需一样敬重。其次,校内理论导师、校外实践导师对“学生”应不分你我“传道授业解惑”。最终促成施教主体——校内理论导师、校外实践导师和受教主体——“学生”这三者间的“择善而取、协同进步”。这个模型很好地诠释了“成功的教育是多方面共同作用的结果,不是教师靠个人单兵作战完成的。教师间的合作不仅可以使教师们互相学习、同伴间互相影响,加速教师专业化成长,更重要的是可以利用教师群体的资源差异,优势互补,优化教育资源和环境,协调教育行更好地促进学生的成长”[7]。