湖南省产业升级对劳动力就业影响的实证分析—基于1992—2011年数据

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

湖南省产业升级对劳动力就业影响的实证分析—基于1992—2011年数据

申群意,陈 云

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

本文采用双对数线性模型对湖南省三次产业和就业进行就业弹性的回归分析,用斯托克夫指数对三次产业进行就业离散程度分析,研究湖南省产业升级对就业结构的影响,研究结果表明,产业结构升级与劳动力就业结构存在着不协调性。

产业升级;就业结构;湖南省

一、引言

产业结构与就业结构协调发展是产业升级过程中社会各界关注的焦点,国内一些学者对产业升级和就业变动进行了深入研究。陈桢(2007)基于经济转型与结构调整对经济增长的就业效应进行研究;杜传忠(2001)认为产业结构升级和劳动力就业之间是一种辩证统一的关系,二者既矛盾又统一。产业结构升级将导致结构性失业的增加,同时也会促进劳动力技术素质的提高。张抗私(2011)运用斯托克夫指数,构建向量自回归模型,对1979年至2009年中国城镇登记失业率、产业结构与就业结构的数据进行实证分析,研究发现中国产业结构与就业结构之间的发展缺乏协调性;王建平(2012)在分析我国产业结构和就业结构演变特征的基础上,对产业结构调整对就业量的影响进行实证研究,认为产业结构调整对就业既有扩张效应也有抑制效应;朱轶(2009)引入交互效应模型,利用DEA方法估算我国二、三产业全要素生产率,认为第二产业比重的提升对整体就业促进作用十分有限,而第三产业发展可以显著促进就业增长。国内大多数学者主要研究全国范围的产业结构和就业结构关系,而对省域产业升级对就业的影响实证研究较少,本文基于1992年至2011年数据,探讨湖南省产业升级对就业的影响。

二、湖南省产业结构与就业结构演进趋势

1、湖南省产业升级趋势分析

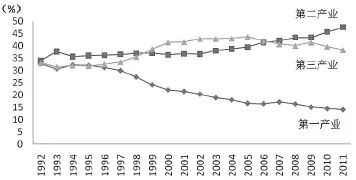

选取1992—2011年相关数据分析湖南省产业升级的变化趋势。从三次产业产值比重(见图1)来看,1992年湖南省三次产业的结构类型为“二、三、一”,1999年,三次产业呈现出“三、二、一”的结构类型,2006年,产业结构类型又回归到“二、三、一”格局,到2011年,三次产业占GDP的比重依次为14.1∶47.6∶38.3。从总体上看,从1992年到2011年第一产业比重下降了18.7个百分点,变化幅度最为显著,但其比重仍远远高于全国总体水平,第二产业所占比重由34.2%上升至47.6%,上升了13.4个百分点,上升速度最快,而第三产业只上升了4.7个百分点。

从产业内部结构来看,第一产业结构有所调整,但变化幅度较小,林业比重上升,渔业比重下降,纯农业和牧业波动较大。2011年农林牧渔占总产值比重为53.1∶5.3∶31.6∶5.7。第二产业工业比重大,增长速度快,工业结构总体上呈“重型化”趋势发展,轻工业比重持续走低,重工业比重上升,到2011年,重工业在工业产值中的比重达到72.4%,建筑业比重较低,增长缓慢。从第三产业看,批发和零售业、交通运输和仓储业等传统行业产值比重大,产值走势呈“凸弧”,近年来第三产业第一层次行业产值比重下降,属于第二层次的金融业和地产业比重上升,但占总产值的比重仍然很低。

图1 1992—2011年湖南省产业升级趋势图

产业结构的调整表明湖南省产业结构正朝着优化升级的方向发展,但其中也存在一些问题。一是经济增长主要依赖于第二产业,第三产业对经济增长的推动效应还不是很明显,三次产业的比例依然不合理;二是高能耗、高污染的重工业企业较多,工业规模偏小,工业结构升级缓慢;三是第一产业比重逐年下降,农村经济得到极大发展,基础设施条件改善,但农业产业化程度低,劳动生产率偏低。

2、湖南省就业结构演变趋势

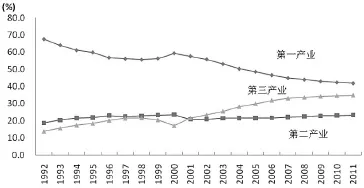

1992年以来,湖南省产业结构调整带动了就业结构的转变,三次产业就业结构变化十分显著,尤其是第一产业和第三产业劳动力就业比重变化最为突出。从图2可以看到,1992年,第一产业就业比重为67.5%,第二产业就业比重为18.7%,第三产业就业比重是13.8%,就业结构呈现“一、二、三”的格局。到2001年,第三产业的就业比重超过第二产业,三次产业的就业比重依次为57.6∶20.8∶21.6,就业结构呈现“一、三、二”的特征。第三产业劳动就业比重增幅较大,基本呈稳步上升趋势。总体来看,湖南省的第一产业的就业比重在三次产业中最高,但就业需求量下降,劳动力过剩情况严重,需要向二、三产业转移。第三产业就业比重增幅明显,成为吸纳劳动力的主要力量。

湖南省就业结构在不断的优化升级,但其优化过程中仍存在一些问题,如劳动力整体素质偏低,结构性失业率提高,受劳动力素质和人口管理限制,农村劳动力难以转移;劳动力集中在传统行业,就业弹性最大的第三产业没有得到充分发展等。

图2 1992—2011年湖南省就业结构变动图

3、产业结构与就业结构协调性分析

自1992年以来,湖南省的产业结构整体上得到了优化升级,但是就业结构严重滞后于产业结构。结合图1和图2,第一产业GDP比重和就业比重,大体呈平行下降趋势,虽然两者同步下降,但并没有缩小差距,第一产业在三次产业中的偏离程度最大。第二产业GDP比重从2003年以后走势向上,其就业比重在这20年间变化幅度不大,因此产业结构与就业结构偏离度慢慢扩大,这一变化主要是由于第二产业资本、技术的大量投入促进了经济增长,对普通劳动力的需求减少。第三产业的产业结构和就业结构变化最为复杂,以2000年为分界点,1992年至2000年产业结构与就业结构偏离扩大,2000年以后,第三产业就业比重大幅提高,向缓慢降低的GDP比重慢慢靠拢,到2011年,第三产业的产业结构与就业结构的偏离度最小。综上所述,湖南省三次产业的产业结构与就业结构变动方向大体一致,但第一产业和第二产业结构偏离度仍然很大,经济增长与就业增长不协调。

三、湖南省产业升级对就业影响的动态分析

本文主要从三次产业就业增长率、就业弹性和就业离散程度三个方面分析湖南省产业结构升级对劳动力就业的影响。

长期以来,测绘标准的制修订管理业务都是以电子文档、邮箱或电话方式进行交互式提交和反馈,标准制修订过程文档的存储由文件夹方式管理,导致标准制修订管理低效,资源共享性差,标准分析困难等。

1、三次产业就业增长率分析

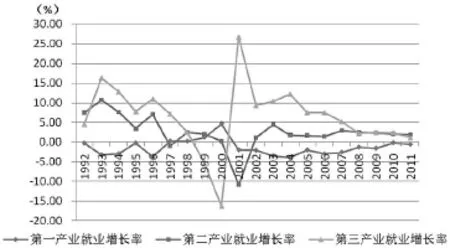

图3描述了1992—2011年湖南省三次产业就业增长率的变化趋势,我们分阶段进行观察。

第一产业分为三个阶段。1992—2000年为第一阶段,就业增长率在小幅波动后略有上升,从1992年的-0.29%上升到2000年的4.68%。2000—2004年是第二阶段,就业增长率略微下降,2004年达到-3.92%,呈负增长,是近年来就业增长率的最低点。2004—2011年为第三阶段,就业增长率开始回升,但仍然为负增长。总体上看,第一产业就业增长率变化不大,一直处于比较稳定的态势,基本在横轴附近小幅度波动。除1997年至2000年增长率为正外,其他年份都为负数,说明第一产业就业效应降低,不但不能吸收劳动力就业,反而开始排斥劳动力,剩余劳动力大量向第二、三产业转移。

第二产业就业增长率总体上处于不稳定的波动状态,且波动幅度较大,大体可分为两个阶段。1992—2001年为第一阶段,增长率波动下降且下降幅度较大,从1992年的7.58%下降到2001年的-10.9%,下降了近18个百分点。2001—2011年为第二阶段,2001年到2003年就业增长率大幅度上升,之后增长率一直保持在2%附近,趋于平缓。第二产业就业增长率的这种变化说明湖南省第二产业自20世纪90年代初开始由劳动密集型向资本、技术密集型转变,对劳动力就业的吸纳能力逐渐下降。

图3 1992—2011年湖南省三次产业就业增长率趋势图

相对第一、二产业而言,第三产业的就业增长率变化幅度最大,波峰一直处于较高水平,其变化趋势可分为三个阶段。1992—2000年为第一阶段,就业增长率波动下降,且下降幅度很大,该段时间最高点与最低点相差32.5个百分点。2000—2001年是第二阶段,这两年的就业增长率由2000年的最低点-16.32%猛增到2001年的26.72%,跨越了43个百分点。2001—2011年是第三阶段,就业增长率持续递减,2011年为1.1%。第三产业的就业效应最为明显,吸纳劳动力的能力在不断加强。

综上所述,湖南省的第二、三产业的就业增长率变动趋势大体一致,第一产业就业增长率变化比较稳定,但它对劳动力就业的贡献主要体现在储备剩余劳动力的作用上,当第二、三产业的就业增长率上升时,第一产业的剩余劳动力向第二、三产业转移,此时第一产业的就业增长率下降,当第二、三产业对劳动力的就业吸纳能力下降时,第一产业的剩余劳动力难以转移出去,其就业增长率就上升。从时间趋势图看,21世纪以来,湖南省第二、三产业的就业增长率呈下降趋势,特别是第三产业,劳动密集型产业的市场容量不足是就业增长率下降的症结所在,国有企业改革力度加大,越来越多的国有企业通过减员增效来摆脱生产与经营中的困境也导致了就业增长率下降。

2、三次产业就业弹性的时间序列回归分析

近年来,湖南省产业结构不断优化升级,但在升级过程中创造就业的能力是不相同的。我们可以用就业弹性来衡量经济增长对就业人口的吸纳能力,就业弹性系数越接近1,该产业吸纳就业人口的能力越强;就业弹性系数越接近0,该产业吸收就业人口的能力越弱;就业弹性系数为负数,说明该产业已经无法吸收劳动力就业,剩余劳动力开始向其他产业转移。在此,我们将某次产业的就业人数作为被解释变量yi,该次产业的GDP作为解释变量xi,借助STATA统计软件,对湖南省1992—2011年的就业人数和GDP进行回归分析,建立回归模型,从中观察三次产业的就业弹性的变化和差异。湖南省经济增长与就业呈非线性相关关系,因此我们构造双对数函数模型:

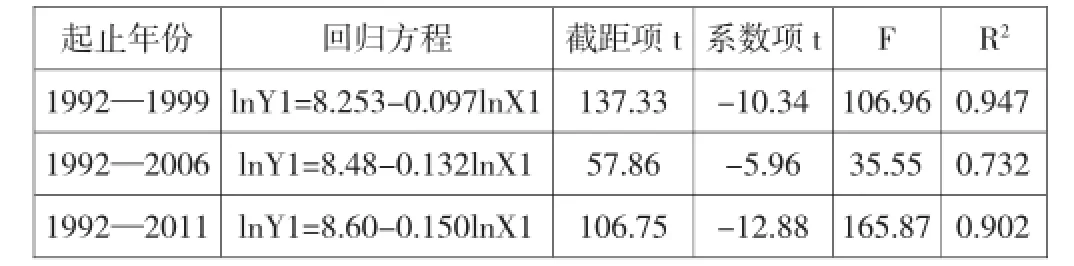

表1 第一产业就业人数与GDP回归方程表

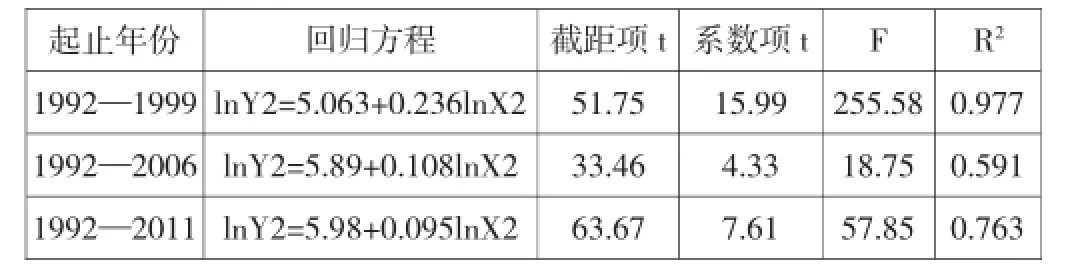

表2 第二产业就业人数与GDP回归方程表

表3 第三产业就业人数与GDP回归方程表

从表1的检验统计量可以看出,各个方程的拟合效果良好,通过了t检验和F检验。方程中lnxi的系数B表示第一产业的就业弹性系数。1992年以后的20年间,湖南省第一产业的就业弹性系数数值为负,且就业弹性系数绝对值一直维持在较低水平并不断提高,这说明随着产业内部结构升级,劳动生产效率提高,第一产业对劳动力就业具有“挤出”效应,出现向第二、三产业转移劳动力的趋势,并且这一趋势仍在继续扩大。

从表2的检验统计量可知,湖南省第二产业的就业弹性系数均为正值且持续下降,1992年至2011年间,平均就业弹性系数由0.236下降到0.095,下降了0.141个百分点,第二产业GDP平均增长1个百分点,就业只能增长0.095个百分点,经济增长对就业的拉动作用逐步降低。这一时期,湖南省工业化受到产业结构调整和产品结构升级的影响,由劳动密集型产业向资本密集型和技术密集型产业转变,资本和技术对劳动力的替代作用增强,导致对劳动力的吸纳能力大幅降低,经济增长的就业效应已经出现较为明显的下降趋势。

从表3的检验统计量可知,各方程的拟合效果良好。1992年至2011年期间,湖南省第三产业就业弹性持续走低,究其原因,我们认为经济增速的放缓影响了经济增长对就业的聚集效力。虽然就业弹性下降,第三产业就业弹性仍维持在0.35以上,显著大于第一、二产业,下降幅度很小,这说明第三产业比第一、二产业更能吸纳劳动力就业,未来湖南的就业增长主要依靠第三产业,这和我国改革开放后,经济结构不断优化升级的经济环境是密不可分的。

3、就业变动离散程度测度

目前国内学者对产业结构与就业结构的协调性主要从结构偏离度的角度分析,基于斯托克夫指数(Stoikov Index)分析就业变动离散程度的研究比较少见。斯托克夫指数是用来测度就业结构离散程度的指标,产业间的劳动需求相对偏离度越大,斯托克夫指数也越大;某一产业的就业比重越大,其就业变动对总体就业的影响也越大。本文采用斯托克夫指数测度产业结构对就业结构的影响(张抗私,2011),其计算公式如下:

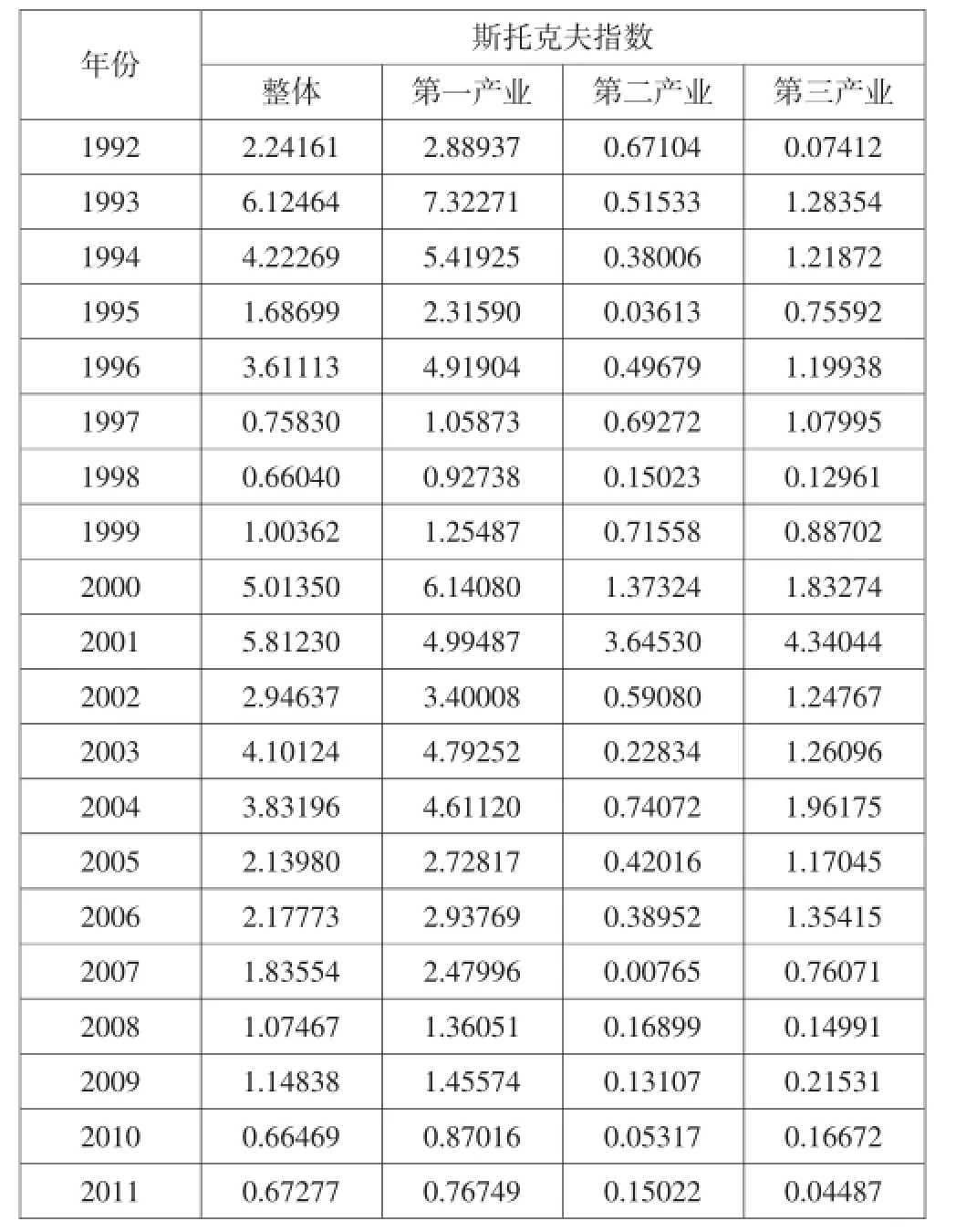

其中,SIt为产业在t期的斯托克夫指数,Njt为j产业在t期的就业人数(i=1,2,3),Nt为所有产业在t期的就业总人数,gjt为i产业在t期的就业增长率,gt为所有产业在t期的加权平均就业增长率,其中,权数是三类产业各期产值在GDP中的比重。根据1992—2011年《湖南省统计年鉴》,利用公式(2)计算出1992年至2011年三次产业和总体的斯托克夫指数(见表4)。

由表4的计算结果得出,1992年至2011年间,湖南省产业整体的斯托克夫指数介于0.66到6.12之间,呈波动下降趋势,1998年整体产业的劳动力离散程度最小,为0.66,1993年整体产业的劳动力离散程度最大,达到了6.12,“十五”期间和“十一五”期间,斯托克夫指数基本呈下降趋势,从2000年的5.01下降到2010年的0.66,下降了4.35。

第一产业的斯托克夫指数介于0.767和7.323之间,2011年和1993年分别是斯托克夫指数最小和最大的年份。1992年湖南省的农业人口占就业总人口的67.5%,20年以来农业就业人口比重持续下降,到2011年农业人口占就业总人口的比重为41.9%。从表4我们看到,第一产业的斯托克夫指数变动幅度最大,这说明湖南省第一产业劳动力离散程度变动大,劳动力流动性强,当二、三产业劳动力需求量大时,第一产业的劳动力人数下降,当二、三产业劳动力需求减少时,劳动力从二、三产业回流到第一产业,第一产业承担着“蓄水池”的作用。

第二产业的斯托克夫指数介于0.007至3.645之间,2007年和2011年分别是劳动力离散程度最小和最大的年份。表4中的数据表明,第二产业的劳动力离散程度是三类产业中最小的,除2000年和2001年的斯托克夫指数大于1以外,其他年份斯托克夫指数均小于1。

表4 湖南省劳动力就业结构的斯托克夫指数

第三产业劳动力离散程度介于一、二产业之间,2011年斯托克夫指数最小,为0.04,2001年斯托克夫指数最大,达4.34。这说明湖南省第三产业结构和就业结构协调性还有很大的提升空间。

综上所述,三次产业的离散程度呈一、三、二依次降低,第一产业的劳动力过剩,就业已经饱和,急需向外转移劳动力,第二产业就业离散程度最小,吸纳劳动力的空间有限,第三产业成为当前承接劳动力潜力最大的产业。所以大力发展第三产业是当前解决就业问题的重要途径。

四、研究结论

1、湖南省产业结构升级对就业的拉动效应开始减弱

三次产业就业增长率由最初大幅度波动趋于平缓,且处于较低水平,二、三产业就业增长率趋同,这说明三次产业带动就业的作用降低。

2、第三产业成为当前就业潜力最大的产业类型

二、三产业的就业弹性下降,反映出现阶段湖南省产业升级过程中资本和技术对劳动力的替代作用日益明显,经济快速增长的同时,劳动力就业人数没有同步增长。通过三次产业的就业弹性系数的比较发现:第三产业的就业弹性最大,是吸纳劳动力就业空间最大的产业类型。

3、产业结构与就业结构不协调

在产业升级过程中,各产业的产业结构变动大,但就业结果的波动较小。第一产业劳动力需求离散程度很大,供大于求,剩余农村劳动力需向二、三产业转移,第三产业的斯托克夫指数趋于下降,就当前就业人口转移方向和产业结构升级方向来看,第三产业的劳动力离散程度有进一步优化的空间。

[1] 陈桢:经济增长的就业效应研究[M].北京:经济管理出版社,2007.

[2] 杜传忠、李建标:产业结构升级与劳动就业的相关性分析[J].南方人口,2001(2).

[3] 张抗私、盈帅:产业结构升级对就业有何影响[A].产业组织前沿问题国际研讨会会议文集[C].2011.

[4] 王建平:我国产业结构演变与就业增长问题研究[J].决策咨询通讯,2012(1).

[5] 朱轶、熊思敏:技术进步、产业结构变动对我国就业效应的经验研究[J].数量经济技术研究,2009(5).

(责任编辑:刘冰冰)

湖南省社科规划课题,环长株潭城市群低碳经济发展模式及政策研究,编号:11YBB343。

——以重庆市为例