均衡理论的梳理与矛盾分析—基于现代经济学视角

(中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

均衡理论的梳理与矛盾分析—基于现代经济学视角

瞿成元

(中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

均衡代表着一种稳定的状态,在这种状态下,经济体系中的各种力量实现了相对静止的状态。作为现代经济学的核心概念,均衡理论在各个重要的经济理论中都有着举足轻重的地位。本文首先把对个体的分析、对市场的分析纳入均衡分析之中,按照“个体—单个市场—全部市场”三个层次的均衡对现代经济体系进行了梳理,其次对均衡中的公平性问题进行了简要的分析,最后在此基础之上,对均衡理论的循环论证提出了一些质疑。

现代经济学;均衡;矛盾;循环论证

新古典综合派鼻祖Samuelson曾说过,“要让一只鹦鹉成为经济学家,只需教会它供给、需求与均衡三个词”,这句话道出了一个不争的事实,那就是均衡在经济学上有着十分重要的地位,这也是为什么西方学者愿意为之不辞辛劳、前仆后继的原因。在关于均衡的理论中,最受关注的就是一般均衡的研究,它的存在性首先由奥地利学派的Walras提出,他的“拍卖人”理论至今仍在诸主流经济学教科书之中可见,但他当时的证明却漏洞百出,严格的证明直到Kakutani不动点的定理被证明后才得到,其中用到了很多拓扑学的工具。

如果把对经济个体的分析、对市场的分析与一般均衡的分析结合起来,那么从一定意义上看,现代经济学(也即以新古典经济学为核心的经济理论)分析过程究其本质就是在研究个体、单个市场、整体市场三个层次的均衡,而其目的则在于论证在三个层次的均衡下经济体系福利最大化的实现,也即Pareto最优。正因如此,经济学界才如此重视对均衡的分析,均衡的实现过程也正是“看不见的手”的推动过程,这是经济学研究的起点与最终目的。

一、新古典理论的三个层次的均衡及其意义

1、个体的均衡

在个体方面,现代经济学将经济主体分为生产者(或称为厂商)与消费者(或称为居民户)两类,按新古典经济学的思路,消费者决定市场需求,而生产者则决定市场供给,并且两者是相互独立的,这样的二分法(Dichotomy)也是新古典经济学最突出的特点。

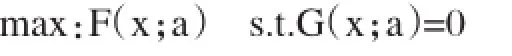

无论是消费者还是生产者,他们的决策都是基于既定经济资源的经济利益最大化作出的。不同的是,在需求侧,消费者的经济资源是可支配收入(Disposable Income),而从消费中获得的效用(Utility)则可以被视为经济利益。而在供给侧,生产者所拥有的生产要素就是其经济资源,生产所能获得的利润(Profit)就是生产者能获得的经济利益。在现代经济理论中,这一决策过程可以简化为如下范式:

其中x表示经济变量,是一个多维向量,a是外生变量,表示经济主体所面对的外部环境,F(x;a)是目标函数,代表经济利益,G(x;a)为约束条件,代表资源的有限性。

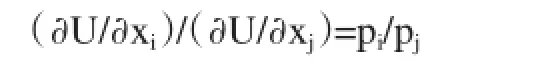

在消费者理论中,最优解满足:

此时消费者在不同商品上的边际效用之比等于商品的市场价格之比。如果将消费者在不同商品上的效用看作消费者对商品的评价,而将商品价格看作市场对于商品的评价的话,便可认为:在消费者效用达到最大化时,消费者认识与外部的市场认识相同,此时消费者的消费达到认识上的内外均衡。

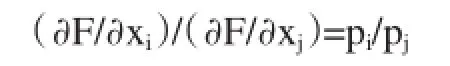

对于生产者而言,其分析过程是一样的,只不过此时生产者的边际产量之比将等于单位要素的价格之比:

其中Q代表生产函数,xi为生产要素使用量,pi为生产要素的单位价格。

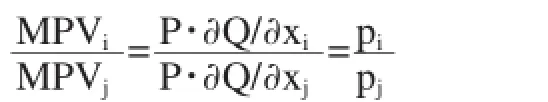

如果将右式对分子分母同乘以商品价格P,则有:

也即生产者的边际产品价值之比等于要素价格之比,如果将边际产品价值之比看作生产者自身的要素分配的认识,而将要素价格之比看作生产对生产要素的评价的话,可以得到与在分析消费者时相似的结论:在生产者达到利润最大化时,生产者的要素分配符合市场要求,此时生产者达到了要素分配上的内外均衡。

总之,当个体达到认识上的内外均衡时,个体便实现了自身经济利益的最大化,经济资源达到了个体的最优配置。这时经济达到了在第一个层次上的均衡。

2、单个市场的均衡

当个体达到均衡后,最需要考虑参与者间相互作用的统一与对立关系,这在现代经济学中就是消费者与生产者之间的均衡问题。由于消费者与生产者之间发生相互作用的场所是市场,因而市场也就自然而然成为现代经济理论研究均衡的主要对象。

市场的均衡状态意味着存在这样的市场价格,使得供需矛盾在该价格的作用下实现了平衡,同时使得市场参与者实现了经济利益的最大化。在正常情况下,需求函数为价格的递减函数,且需求价格弹性大于供给的价格弹性,由蛛网模型可知,此时整个市场的均衡是稳定的,市场的询价过程最终都会收敛到一点。

值得注意的是,本文在此并没有认为市场均衡的稳定等价于整个市场运行的绝对稳定,这是因为供给、需求曲线所反映的仅仅是同一时间消费者、生产者的决策,当引入时间变量后,这种决策决不可能一沉不变。

大多数西方经济学教材中在讨论市场均衡稳定性的时候,大都会引入蛛网模型来进行解释,但是本文认为这样的处理过程与新古典分析框架中的均衡思想是背道而驰的,因为现实市场反映的是供需双方都愿意成交的价格和数量,即均衡价格和均衡数量,因此市场价格波动的真正原因绝不是蛛网模型中描述的过程,而应该将其归结为不同时间节点所对应的供需曲线的变化,只有这样,这种分析才不会与新古典框架的均衡思想相悖。但是蛛网模型也并不是没有任何意义,该模型反映了市场的询价过程,三种蛛网模型分别对应了三种不同的市场价格的形成过程。

在市场机制的作用下,消费者与生产者在价格机制的引导下实现了生产、消费的协调以及利润、效用的统一,市场参与者的经济利益都得到了最大程度的实现,也即无论经济主体在社会中处于何种身份,其经济利益的最大化都可以通过完全竞争的市场机制得以保证,并且在新古典框架下,这一过程一般来说是可以形成的。此时市场参与者的第一层次均衡得到了实现,同时保证了市场中生产与消费的同一性,这样一来,经济体系中的第二层次的均衡就得到了实现。

3、一般均衡

Walras最早提出了这样的观点,他将一般均衡的形成过程抽象成一个“拍卖人”模型。在此模型中,存在着一个拍卖人,这个人可以将所有市场参与者对所有商品的报价进行综合,如果某一商品供需的价格一样,那么将其定为市场的价格,当商品的供求价格不相同时,则由参与者重新报价,只有当所有的市场价格都产生时,询价过程终止,一般均衡得以实现。但是在询价过程中,由于市场之间存在联动关系,整个经济体系可谓“动一发而牵全身”,所以一般均衡的存在性并不能从直观上得到。

为了证明一般均衡的存在性问题,Walras将市场描述为方程组,并且将一般均衡的问题归结为研究方程组解的存在性,而他认为n个方程组一定能确定n个变量,这样一般均衡就得到了。由线性代数的知识,线性方程要有解,只要方程的系数矩阵与增广矩阵的秩相等即可,此时经济体系的均衡是存在的,但是对于非线性的方程,例如x2=-1,方程的解为i,便没有实际意义。所以这样的论证显然是难以服众的。

一个严格的论证来自与Debru和Arrow,他们在Kakutani不动点理论的基础上运用一些高深的数学理论将一般均衡这一经济学中的基础性难题完美地解决了。

一般均衡的存在性被证明出来之后,便可以得到结论:在一般均衡中,不同的市场之间通过价格机制的作用而得到了经济体系中各种力量的平衡,并且使每个市场参与者实现了既定资源的经济利益最大化,而这一状态是前两个层次均衡的进一步延伸。

4、均衡的意义

当消费者的边际替代率相等时,经济达到了交换的Pareto最优状态,当生产者的边际技术替代率相等时,经济达到了生产的Pareto最优状态,当消费者的边际替代率与生产者的边际转换率相等时,经济达到了生产—交换的Pareto最优状态。

按照本文的说法,当消费者间、生产者间以及消费者与生产者间实现了认识与决策的相互均衡时,经济达到了最优,此时市场参与者的最大经济利益得到了实现,这正体现了本文所述的三个层次均衡的意义。

亚当·斯密在其著名的“看不见的手”的理论中说:“每个人都试图用应用他的资本,来使其生产品得到最大的价值。一般来说,他并不企图增进公共福利,也不清楚增进的公共福利有多少,他所追求的仅仅是他个人的安乐,个人的利益,但当他这样做的时候,就会有一双看不见的手引导他去达到另一个目标,而这个目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他个人的利益,他经常促进了社会利益,其效果比他真正想促进社会效益时所得到的效果为大。”这句话分别从目的、方式、结果三个方面对经济运行做出了精妙的阐述,个体对于经济利益的追求是目的,市场机制是方式,社会福利的最大化则是结果。作为亚当·斯密理论的继承者,新古典理论的核心也正是上述的三点,但与亚当·斯密朴素的理论不同,现代经济学的理论核心是以完全竞争假设为基础的,其理论的主要意义在于完全竞争的市场中,当个体均衡、单个市场均衡、一般均衡实现时,达到了Pareto最优状态,社会福利才实现了最大化。

二、均衡的公平性问题

在新古典理论的均衡中,个体、单个市场和全部市场均实现了相应层次下的经济利益最大化,这一结果看似所有经济主体各得其所,但是从公平的角度来看却值得商榷,本文在此以第三类价格歧视为例说明这一点。

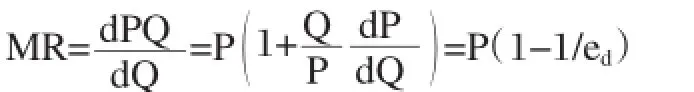

在新古典理论中,厂商的行为满足:

其中,P代表商品价格,Q为需求量,MR为生产的边际成本,ed=-(dQ/Q)/(dP/P)为商品的需求价格弹性,衡量了消费者对该商品的依赖程度。

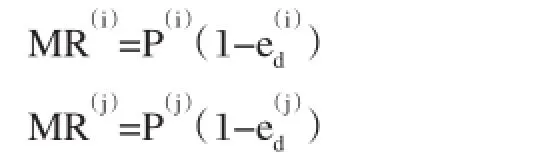

对于不同的消费群体,厂商可以根据市场的需求价格弹性来为市场分别定价,已实现自身的经济利益最大化,具体说来,对于两个市场i、j,厂商的边际收益分别为:

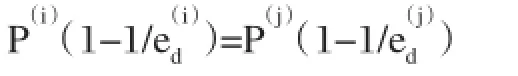

按照新古典经济学的基本思想,厂商在此处的均衡应为:

这样一来就有:

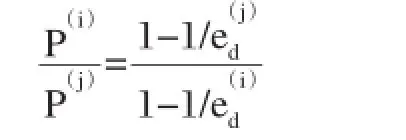

整理可得:

从上式可以看出,在需求价格弹性更大的市场,即消费者对产品依赖更小的市场,厂商在该市场的定价就会更低,而在需求价格弹性更小的市场,此时市场的消费者对该商品的依赖程度会更大,厂商在该市场的定价就会更低,这就形成了现代经济理论中的第三级价格歧视的现象。

在上述分析中,经济体系达到均衡状态时,两个市场的消费者都达到了自身经济利益的最大化,但是最终却由于厂商利益的最大化而形成了经济体系中的不公平现象,对商品依赖程度越大的市场被收取了更高的价格,而在商品依赖较小的市场反而价格更低,这一不公平现象在新古典框架中是无法解决的,因为在新古典框架中经济利益才是目标函数。虽然一些学者通过寻求次优解和构建社会福利函数来试图解决不公平的问题,但是并未得到完美的解决方案。

除了第三级价格歧视的例子外,在赋税增加的分配问题中也存在不公平的现象,赋税分配的比例直接取决于供给的价格弹性与需求的价格弹性,当供给价格弹性较大时,厂商的赋税比例就越小,而对于消费者而言,需求价格弹性越小,赋税的比例就越小。

在上述所举的两个例子中,不公平产生的原因从本质上说均来源于新古典理论的竞争性本质,而且由于行为主体目标函数的单一化,公平没有或者是极少被纳入效用函数之中,因此在进行决策时,经济主体并不会真正考虑经济体系的公平性问题,也可以说,在完全竞争的市场中,弱肉强食成为了市场中的丛林法则。

三、循环论证的均衡理论及对现代经济学影响

1、循环论证之一:以价格推导价格

在消费者理论中,消费者的收入、商品的价格、消费者的消费偏好是给定的,在获得经济利益最大化的推动下,消费者的消费数量由商品的相对价格所决定,在消费者收入既定的情况下,商品的价格决定消费者对商品的意愿的消费数量。同理,在生产者的理论中,商品价格决定了商品的边际产品价值,从而影响了生产的要素分布,进而影响了生产商品的数量。在上面的分析中,商品价格是需求函数与供给函数中的参数,决定着需求与供给。

但是在新古典理论中,商品的价格由供给函数与需求函数的交点决定,这么一来,商品价格就被给定条件中的价格决定了,也就是说供给理论得出的结果是该理论的条件,这样一来,循环论证就出现了。

2、循环论证之二:从均衡证明均衡

在论证中,个体均衡时以市场均衡为前提,单个市场均衡时又以全体市场中其它市场的均衡为前提,一般均衡又是以个体的均衡为前提,而个体均衡时以市场均衡为前提,便以个体与市场的均衡为例。

在分析个体层次的均衡时,假定商品的价格是稳定的,也就是说商品市场达到了均衡,市场参与者根据个人的偏好或生产状况进行决策;而在分析单个市场层次的均衡时,无论是供给曲线还是需求曲线上的每一点都可达到经济个体的既定经济资源的经济利益最大化,此时个体层次达到了均衡。这样一来,与之前对于价格的讨论一样,现代经济理论将均衡作为论证均衡的条件,出现了循环论证。

3、循环论证对现代经济学影响

对于循环论证会不会颠覆现代经济学的问题,答案显然是否定的。主要原因是,现代经济体系要分析的不是均衡本身,而是均衡的实现过程以及探究均衡的福利实现,例如在第一个层次的均衡中,研究的是市场参与者在市场均衡时的经济资源分配问题,并没有涉及均衡本身,均衡在这一层次通过价格成为先定的经济环境,这并没有影响现代经济学的解释力。

不过,相对于理论世界,现实经济体系总是非均衡的,这也使得现代经济学的解释力有所削弱,但毫无疑问,作为理论上福利最大化的均衡点,均衡理论作为经济运行的参考点对现实经济的运行起到了重要的作用。

四、结语

均衡作为最重要的经济学概念之一,是整个现代经济理论体系的核心思想,本文将个体在既定资源的利益最大化决策过程看作个体与外部环境在认识上的均衡,将供求平衡看做市场参与者间的均衡,从而使得均衡变成了“个体—单个市场—全部市场”三个层次的均衡体系。作为新古典理论的基础,均衡理论不免有循环论证之嫌,这个问题应当引起注意,但需要指出的是,尽管均衡理论或有瑕疵,但现代经济理论无论是对理论还是实践仍有十分巨大的指导意义,这是毫无疑问的。

[1] 田国强:现代经济学的本质(下)[J].学术月刊,2016(8).

[2] 田国强:现代经济学的本质(上)[J].学术月刊,2016(7).

[3] 沈广启:现代经济学的基本框架研究[J].今日中国论坛,2013(15).

[4] 朱富强:现代经济学的方法论反思与理论发展[J].教学与研究,2011(8).

[5] 田国强:科学理解现代经济学[J].上海财经大学学报,2011(2).

[6] 朱富强:现代经济学为何缺乏方法论的反思?[J].经济学家,2009(12).

[7] 林致远:现代经济学体系的基本脉络[J].东南学术,2007(3).

[8] 王海文:范式的演进与现代经济学的发展[J].经济评论,2006(5).

[9] 陈安国、饶会林:从经济学的基本假设看现代经济学的发展[J].经济问题,2005(1).

[10] 钱颖一:理解现代经济学[J].经济社会体制比较,2002(2).

[11] 田国强:现代经济学的基本分析框架与研究方法[J].经济研究,2005(2).

[12] 亚当·斯密著,郭大力、王亚南译:国富论[M].商务印书馆,2015.

(责任编辑:胡春雨)