语境的嵌入与建构:《左传》赋诗活动的语言哲学考察

霍永寿, 胡冰

(广东外语外贸大学 英语语言文化学院,广东 广州 510420)

语用学研究

语境的嵌入与建构:《左传》赋诗活动的语言哲学考察

霍永寿, 胡冰

(广东外语外贸大学 英语语言文化学院,广东 广州 510420)

本文通过《左传》赋诗(一种直接转述语)个案分析,梳理赋诗活动中诗歌源语境与目标语境之关联,考察赋诗活动的意义生成机制。通过构建意义生成三角论,研究发现,源语境与目标语境间存在相似性和差异性,藉此须对源语境进行嵌入(包括归零)处理,同时重新建构目标语境。语境的嵌入与建构构成了《左传》赋诗活动意义生成的基本维度,从而构成汉语转述话语语言哲学研究的基础论题。

《左传》赋诗;转述语;语境的嵌入;语境的建构;意义的生成

1.0 引言

在《左传》记述中,赋诗是一种以诗歌作为媒介传达互动意图的语言交际活动。在当时复杂的外交背景下,通过选赋某诗,或某诗之某章,交际者能委婉表述己意,或请求、或威胁,以间接、暗示的方式,进行有效的交际与沟通。这一先秦文化特有的交际方式能有效拉近双方的距离,让交际氛围变得和谐。同时赋诗能帮助君臣贵族运用前人智慧和文化传统的力量来加强自己的地位,不断赋予传统新的生命。孔子云:“不学诗,无以言”,可见其对诗歌重要性的充分肯定。

近年来,随着学界对转述语的关注,语言哲学家(如Platts,1997)也开始关注转述话语的表意特性。赋诗亦可看作转述语的一种。一般而言,转述语可分为直接转述和间接转述两种,由于赋诗是直接转引原诗而不作改动,故赋诗乃属直接转述。其中,诗歌所在的原文语境(源语境)与其被转引到当下交际场合所产生的新语境(目标语境)之间有一定相似性,但二者也会存在一定的冲突。这样一来,赋诗是如何生成言语交际双方都能理解的意义呢?

本文尝试在源语境、目标语境以及意义三者之间构建意义生成三角模型,以揭示赋诗活动的意义生成和理解机制。我们发现,《左传》赋诗活动实质上是源语境嵌入当下交际活动,从而生成(或建构)新语境(目标语境)的过程。在这一过程中诗歌转述会生成符合交际需要的意义,实现交际双方的互动意图,从而促进交际活动的成功进行。

2.0 相关研究回顾

2.1一般意义的转述现象

转述言语是一种普遍的语言现象,在语言交际过程中起着非常重要的作用。古希腊时期,柏拉图在其《理想国》(Republic)中就已区分了叙事(diegesis)和模仿(mimesis)两种话语表现形式。此后,这些研究逐渐转变为对直接转述和间接转述的研究。

在国外,转述语的研究主要集中于哲学(包括语言哲学)、文体学、语法学等领域。在哲学方面,Frege(1999)注意到说话人原话语和转述话语存在表意方式的差异。Frege的研究引发了哲学家对转述语表意方式的关注。Recanati(2001)指出,传统意义上对引语的探讨,一般都聚焦于“封闭式引语”,而开放式引语常被忽视。开放式引语与语用学相关,从根本上是一个如何以言行事的问题。在文体学领域,法国后结构主义批评家Kristeva(1986)创造了“互文性”概念,认为文本之间普遍存在或明或隐的模仿、改造和转换关系。转述语作为一种文本间关系,也体现了以上诸种关系。之后,Leech和Short(2001)从文体学角度考察了散文语体中言语和思想转述的各种类型,他们对言语类型和思维类型的细分弥补了以往研究对思维转述的忽视。在语法领域,Swales和Feak(1994)根据转述语的功能对时态的使用进行了区分,并强调说一般现在时能提高研究所具有的普遍意义。Hyland(2013)认为,转述动词具有重要的社会功能,不同转述动词的选用不仅能够反映出被转述信息的重要与否,而且还能反映出写作者对被转述观点赞成或反对的程度。近年来,Capone、Kiefer和Piparo(2016)更是重新编辑、出版了前人对转述语研究的相关文献,为后人的研究奠定了一定的基础。

在国内,转述语的研究主要集中于语用学、文体学等领域。在语用方面,贾中恒(2000)提出,转述语具有指明交际行为、言外行为、交际方式以及解释、补充等功能。杨颖莉和林正军(2008)通过对英语转述句语用功能的分析,阐明了直接转述与间接转述在结构、功能和语用层面上的差异,以及由直接转述向间接转述转换的理据。在文体学层面上,赵毅衡(1987)认为汉语没有主句和分句的时态对应问题,其转述语并不复杂,主要分为直接引语式、间接引语式、直接自由式和间接自由式四大类。申丹(1991)认为赵没有考虑汉语的独特性,因而忽略了汉语才有的直接式与间接式的“两可型”转述语,它没有时态与人称的变化,能和叙述语言融洽地结合在一起,并且有几乎不受叙述干预的直接性和生动性。

2.2 作为转述现象的《左传》赋诗

历史上,最早对《左传》赋诗进行研究的是西晋学者杜预(1977),他对每条赋诗的情况进行了分析,其分析尽管简略,但对后来研究影响甚大。随后,学者们开始在其基础上对《左传》赋诗给予关注,主要从社会学和语用学的角度对赋诗活动展开了广泛而深入的研究。

在社会学方面,董治安(1994)结合传世文献,利用统计学方法揭示先秦时期诗的流传,论及了文化传统和政治对赋诗的影响。孔慧云(1997)主要论及诗在春秋时期的社会功用,她认为诗除却作为表情达意的工具外,更多的是作为治国之道、衡量人们行为的准则以及先王的法令制度。过常宝(2002)从诗和史官关系的角度探讨了“赋诗言志”的文化内涵。他认为诗歌乃是巫史的职业性修养,通过赋诗可以观察个人的意志和命运。毛振华(2011)把《左传》各国赋诗放在春秋时期的大文化背景下加以考察,从宏观多文化视角揭示了春秋各国诗学丰富的精神蕴涵与价值功能,把握了《左传》赋诗的基本特质。

在语用学方面,陈致宏(2000)阐释了赋诗活动与语境的关系,把赋诗活动及其他外交辞令归为文化、利益、形势、逻辑、情感等因素。王浩(2007)提出双向的断章一方面使赋者所表达的意义更加具体,与情境更加契合,另一方面也使表达具有多义的可能。李青苗(2012)认为《左传》赋诗引诗主要遵循了交际礼貌原则的各种准则,因而可从人类认知规律的角度来解释。霍永寿(2014)发现《左传》赋诗作为一种微言形式,是说话人在基于周礼的活动限制下所作的语用选择,话语理解(相感)和互动意图的确认涉及到一系列指称转换和话题转换。赖丽丽(2015)从顺应论的角度考察了《左传》赋诗活动的语用特征,发现赋诗是说话人为适应语境关联成分而作出的语言选择,意义的生成依赖于互动双方对赋诗活动的有意识参与。

综上可见,尽管转述语的表意问题形成了一定的研究规模,但总体而言学界对转述语的研究多集中于语用、语法等层面,哲学层面尤其是联系具体话语类型,对转述语表意特性的研究不多。同样,前人对《左传》赋诗的研究侧重于社会学和语用学视角,主要考察赋诗的功用、赋诗的特点及其对社会文化的影响,而从语言哲学角度对《左传》赋诗表意特性的考察明显不够。因此,从语言哲学视角研究《左传》赋诗的意义生成模式具有重要意义。

3.0 语境的嵌入与建构:《左传》赋诗的意义生成模式

Frege(1999:9)说过,“绝不孤立地寻求一个词的意义,而只有在命题的语境下寻问它的意义”。虽然这里的语境概念仅指语句或命题层面的语境,但语境对于语言符号意义的影响由此可见一斑。同样,《左传》赋诗的意义生成模式也离不开语境的作用。

3.1 《左传》赋诗的转述特性

东汉郑玄曰:“凡赋诗者,或造篇,或诵古”(李学勤,1999:568)。据统计,《左传》共记述赋诗活动30例,涉及诗篇68首,除掉其中六例造篇外,其余均为诵古篇。由于本研究主要针对转述语,故对造篇不作详述。

诵古又可分为两小类:一为赋某一首诗,点出篇名,取全诗的意思;一为赋某一首诗的一个章节,同时标明某章节,取这一章节的意思(陈致宏,2000)。但是选赋某诗取全诗之意,并非只取首章之意,而是全诗任何一章,都可表达赋诗者的意图。但无论取某诗,或某诗之某章,赋诗者都在引用诗篇,均可称为转述。语料分析发现,《左传》赋诗无外乎两种,一种如“子家赋《鸿雁》”,一种如“子家赋《载驰》之四章”。由此可见,赋诗者在这两种情况下均是直接照搬原诗不作任何改动,这正接近转述语中的直接转述。直接转述是以使用说话人原话的方式,表明转述人正在引述某人话语的结构(Thompson,2000:1)。可见,《左传》所涉赋诗均为直接转述形式,其意义生成也近似于直接转述语的意义生成模式。

3.2 转述与语境的嵌入和嫁接

Verschueren(1999:112)提出,语境是在说话人和听话人之间、与客观外在现实相联系的互动过程中创造的,交际中的任何一个要素都有可能成为适应性语境的关联成分。这里我们可以看到Verschueren提出了适应性语境的概念。那么,何谓适应性语境呢?

语境伴随话语而生,语境的产生是源于言语双方交际的需要。意味着说话者和听话者间存在的语境场域不止一个,且之间存在着一定的矛盾之处,进行选择适应有利于意义的理解。就《左传》赋诗而言,在赋诗者选赋某诗时其当时所在的环境存在着一个语境,而诗歌本身的创作也基于一个独特的语境。这两个语境不完全吻合,因为时代背景的改变必然会导致语境的变化。那么在不同语境中同一首诗的使用为何仍能生成言语互动双方均能理解的意义,并能促进交际互动的顺利进行呢?

情况只可能有一种,即其中某一语境向另一语境做出了让步,即发生了适应性改变,而这种改变只可能存在于二次使用的诗歌语境中。诗歌自身有一个源语境,而赋诗者在转述诗歌时又创造了一个目标语境。为了使诗歌能生成合适的意义,并使听者能够正确理解赋诗的意图,赋诗者在赋诗时要着重考虑源语境与目标语境间的差异性,这种差异性对听者理解诗歌意义产生影响。与此同时,听者须侧重于源语境与目标语境间的共性,通过共同点的寻找来正确理解赋诗者的意图。在语境发生适应性变化的过程中,源语境与目标语境共通的部分就逐步嵌入、嫁接到目标语境,从而对目标语境中诗歌意义的生成产生根本性的影响。

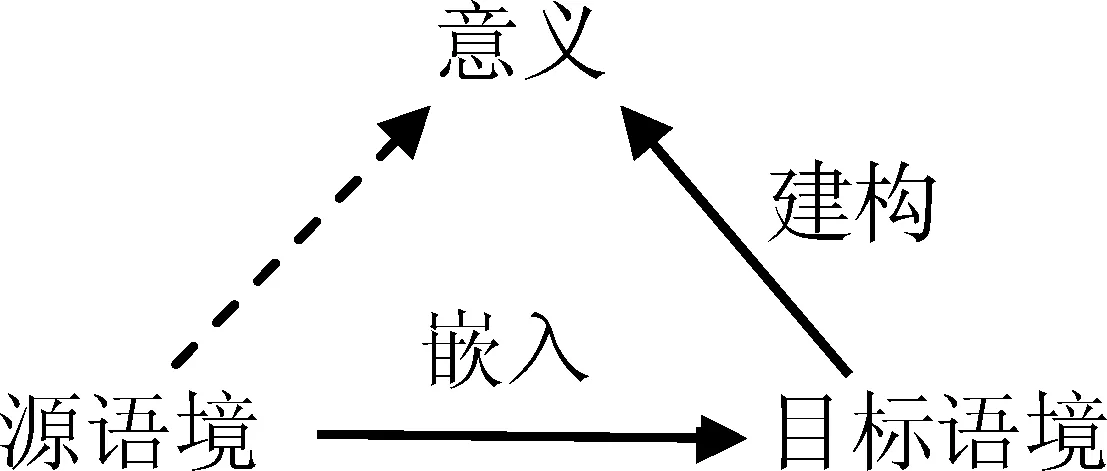

3.3 意义生成三角论的引入

针对上述《左传》赋诗活动的意义生成特性,本节尝试建构意义生成三角图式,也称意义生成三角论,具体如下图所示:

由图可见,赋诗活动源语境与意义间的作用依赖于目标语境的参与,目标语境在诗歌意义生成中发挥重要作用。而源语境嵌入目标语境的程度又取决于源语境与目标语境间相似性的程度。当源语境与目标语境悬殊过大且对目标语境影响较小时,源语境中仅有少许部分可嵌入目标语境,此时的嵌入本质上可看作是对源语境的归零、陌生化处理。在此归零处理的同时,须对目标语境进行重新建构,重构后的目标语境若能生成适合交际需要的意义,则交际成功,反之则交际失败。而当源语境与目标语境间有一定的重叠之处,便可直接将源语境嵌入目标语境,并再次对目标语境进行整合建构,建构过程中赋诗者所赋诗歌的意义就得以生成。无论针对以上何种情形,都可以说目标语境的建构过程实质上就是意义的生成过程。

在《左传》赋诗活动中,赋诗的源语境与目标语境之间的关系导致的嵌入处理案例数量上远多于归零处理的案例。赋诗者所选赋诗歌的源语境常与目标语境存在一定相似之处,如此便有利于听者更好地理解诗歌的意义。为此本研究假设,归零处理容易导致外交赋诗的失败。原因在于,当源语境与目标语境间缺乏共性时,赋诗者在选取诗歌时便会意定该诗能生成有别于原诗的意义;但听者的理解是基于原诗,他努力找寻源语境与目标语境间的共性,希冀能生成合适的意义。这样,双方对同一诗歌意义的理解产生差异和分歧,交际无法顺利进行。具体分析后文会有所涉及。

4.0 从语境嵌入到语境建构:《左传》赋诗的意义生成

本节主要运用上文所提出的意义生成三角论对《左传》赋诗案例进行具体分析,从而检测意义生成三角论的可行性,并厘清、论证《左传》赋诗活动的意义生成模式。

4.1 语境嵌入与语境归零

就赋诗而言,主要存在源语境与目标语境具有相似性和差异性两种情况。首先,本文主要关注源语境与目标语境毫无相似性的情形。经由上文分析,我们知道源语境与目标语境完全不同会导致归零处理,而本文作者曾经假定归零处理更多地会带来外交交际的失败。情形是否果真如此呢?下面我们通过《左传》实际赋诗案例(文公四年)进行印证。

(1)卫宁武子来聘,公与之宴,为赋《湛露》及《彤弓》。不辞,又不答赋。使行人私焉。对曰:“臣以为肄业及之也。昔诸侯朝正于王,王宴乐之,于是乎赋《湛露》,则天子当阳,诸侯用命也。诸侯敌王所忾而献其功,王于是乎赐之彤弓一,彤矢百,玈弓矢千,以觉报宴。今陪臣来继旧好,君辱贶之,其敢干大礼以自取戾?”

此例中,“公”乃鲁国国君鲁文公,卫宁武子是卫成公派来鲁国的使臣,外交场合是正式的外交聘宴。鲁文公所赋的《湛露》及《彤弓》均为《诗经·小雅》中的篇名。其中,《湛露》描述的是周天子宴请诸侯,诸侯们尽情饮乐、相互称赞的情景;《彤弓》为描写周天子宴赏有功诸侯的诗。鲁文公在卫宁武子来聘时赋这两首诗,使作为使臣的宁武子深感此举有僭越之嫌,不合于礼,故而不辞不答。表面看来,这里源语境与目标语境有一定相似之处,都是宴赏臣子,但仔细思考则会发现,二者存在很大区别:鲁文公非周天子,卫宁武子亦非其臣子。这里,卫宁武子深受诗歌源语境的局限,认为鲁文公赋此诗是在以周天子自比,导致不问不答局面的出现,继之交际失败。在两首诗的源语境与目标语境差别过大时,正确的做法恐怕是将源语境归零,而将其宴饮之同嵌入目标语境,对目标语境进行重新建构。另言之,只有将鲁文公的赋诗意图理解为营造宴饮之乐,才能生成适应当下交际需要的意义。

那么,是否可以说语境归零处理一定会带来交际的失败呢?答案是否定的。下面是昭公三年的案例:

(2)十月,郑伯如楚,子产相。楚子享之,赋《吉日》。既享,子产乃具田备,王以田江南之梦。

此处“郑伯”指郑简公,“楚子”乃楚灵王,外交场合是非正式的外交享礼。《吉日》是《诗经?小雅》的篇名,是周宣王田猎宴宾之诗,既描写了田猎的场面,又突出了周王的形象,对田猎场面进行了细致的描写。由此可见,源语境是外出狩猎归来的宴会,而此处目标语境是郑简公初来楚国的外交享礼。源语境与目标语境的唯一共同点在于宴会,其它方面则存在着天壤之别,但子产却能准确无误地理解楚灵王赋诗的意图并及时备下打猎工具,这是为何呢?究其原因,其意义生成模式就是前面探讨的意义生成三角论所要处理的问题。尽管源语境与目标语境存在相当大的出入,子产在理解其国君诗歌意义时善于将源语境陌生化,当意识到两种语境存在冲突时,他从源语境中选取可用的只言片语,并将其嵌入目标语境中,对目标语境进行重新建构,从而推测出楚灵王赋诗意图在于宴会后去狩猎,交际成功进行。

以上论述表明,差异过大的源语境与目标语境会引发源语境的归零处理,并将其中有用的信息嵌入目标语境,对目标语境进行重新建构。在这一建构过程中,合适的意义得以生成。

4.2 语境嵌入与拟境生成

在讨论了源语境与目标语境差异过大的情形后,下面将关注二者相似的情形。上文说过,相似性的存在有利于听者更好地理解赋诗者的意图。本节将通过具体案例分析,考察意义生成三角论在此类情形中的应用。以下是《左传》记述的最早的一个赋诗案例(僖公23年)。

(3)他日,公享之。子犯曰:“吾不如衰之文也,请使衰从。”公子赋《河水》,公赋《六月》。赵衰曰:“重耳拜赐!”公子降,拜,稽首。公降一级而辞焉。衰曰:“君称所以佐天子者命重耳,重耳敢不拜?”

本例中,“公”指代秦国君王秦穆公,“公子”乃晋国公子重耳,“子犯”和“衰”分别为公子重耳的臣子狐偃和赵衰,宴会场合是非正式的外交享礼。公子重耳赋《河水》意在表示对秦穆公的尊敬。随后秦穆公赋《六月》,《六月》乃《诗经·小雅》之篇名,其中有诗句云:“王于出征,以匡王国”、“王于出征,以佐天子”、“共武之服,以定王国”。原诗写的是周宣王时期尹吉甫北伐玁狁,复文、武之业,表达了对尹吉甫的文韬武略、丰功伟绩和英雄风范的赞美。秦穆公赋之,是将公子重耳比作尹吉甫佐宣王,意在夸奖重耳有大将之风、天子之范,将来必将复兴晋国,重夺大权。原诗发生于战争胜利之际,是对君王的赞美。这里,公子重耳并未打胜仗,也还不是君王,源语境和目标语境存在一定的冲突,但重耳却能成功理解秦穆公话语的意思,交际能够成功进行。其原因在于,听者在源语境的基础上对目标语境作出适应性选择,发现二者的共性,将源语境中尹吉甫创建功业的雄伟嵌入目标语境中,从而将源语境中对君王的赞美嫁接于目标语境,在目标语境的基础上生成一个拟想的语境(后文简称拟境),假设公子重耳将打胜仗,并将称王,以此表现秦穆公对重耳君王风范的夸奖。实质上我们也可以说拟境是不存在的语境,其所假设的内容都是与现实有所冲突矛盾的,但却能促进诗歌意义的生成。换句话说,拟境的构建过程就是诗歌意义的生成过程。

再来看一下拟境的构建过程就是诗歌意义的生成过程这一结论是否适用于诗歌交际失败的情形。《左传》赋诗中有诗歌源语境与目标语境极度相似但交际却归于失败的案例。如发生于襄公27年的一例赋诗:

(4)齐庆封来聘,其车美。孟孙谓叔孙曰:“庆季之车,不亦美乎?”叔孙曰:“豹闻之:‘服美不称,必以恶终。’美车何为?”叔孙与庆封食,不敬。为赋《相鼠》,亦不知也。

此例中,“庆封”为齐国大臣,“孟孙”、“叔孙”均为鲁国臣子。《相鼠》为《诗经·国风》中的篇名,其中有“相鼠有皮,人而无仪;人而无仪,不死何为?”原诗意在说明,统治者用虚伪礼节欺骗人民,人民对其深恶痛绝,比之为鼠,以示对统治者的讽刺。这里,叔孙赋诗意在以老鼠比庆封,对其进行讥讽。叔孙的讽刺之意很明显,源语境与目标语境以及原赋诗与现赋诗场合的指称都相当吻合,然而庆封无法理解其深意,不知别人对自己的讥讽,导致交际失败。同样的情况于襄公28年再度发生。究其原因,本文认为可能存在以下情形:(1)庆封这等粗鄙之人从未听过《相鼠》,不知《相鼠》诗歌的源语境,更不用说将源语境与目标语境进行匹配;(2)庆封明白《相鼠》为讽刺统治者之诗,但他不知自己行为有何不妥,更不知叔孙为何赋此诗,也就是说他对自己身处的目标语境没有清晰的认识,无法将源语境嵌入目标语境,从而生成合适的拟境。无论是哪一种情形,交际失败的原因都在于庆封乃粗鄙之人,无法将源语境嵌入目标语境,从而导致拟境无法生成,遂致交际最终归于失败。

上文说过,拟境的构建过程就是赋诗活动意义的生成过程。如果无法生成拟境,又如何生成交际双方都能够理解的互动意义呢?对此,Jullien(2004:86)评价说:“与粗鄙之人相处,间接交际总是归于失败,而只有在地位相当的双方之间才值得运用迂回。”

5.0 结语

作为春秋时期嵌入周礼生活形式的话语类型之一,赋诗活动有其独特的表意方式和特有的意义生成模式。通过构建意义生成三角论,本研究发现:源语境与目标语境的异同促使活动参加者对源语境进行嵌入(包括归零)处理,并在此基础上构建目标语境,形成拟境;在拟境形成的过程中,诗歌得以生成合适的、符合交际需要的意义,为交际的成功奠定基础。目标语境的建构在《左传》赋诗乃至转述语意义生成过程中起着无可替代的作用,意义的生成和理解与其对应的语境条件构成了一个无限动态整体。此外,本研究还发现,赋诗活动有赖于交际双方有意识的参与,说话者须选赋符合活动参与者身份乃至特殊语境的诗歌,方能促成交际的顺利进行。

当然,本文对《左传》赋诗活动意义生成模式的考察只是一个初探,所构建的意义生成三角论也恐存在不足之处,赋诗活动可能还涉及成真条件论、使用论等多方面意义理论视角。因此,从语言哲学角度对赋诗活动进行更为细致、详尽的研究是必要的,而且是可能的。

[1] Capone, A., F. Kiefer & F. L. Piparo (eds.).IndirectReportsandPragmatics:InterdisciplinaryStudies[C]. New York: Springer International Publishing, 2016.

[2] Frege, G. On Sense and Reference [A]. In M. Baghramian (ed.).ModernPhilosophyofLanguage[C]. Washington, D. C.: Counterpoint, 1999.3-24.

[3] Hyland, K. Activity and Evaluation: Reporting Practices in Academic Writing[A]. In J. Flowerdew (ed.).AcademicDiscourse[C]. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2013.115-130.

[4] Jullien, F.DetourandAccess:StrategiesofMeaninginChinaandGreece[M]. New York: Zone Books, 2004: 86.

[5] Kristeva, J. Word, Dialogue and Novel[A]. In T. Moi (ed.).TheKristevaReader[C]. New York: Columbia University Press, 1986.34-61.

[6] Leech, G. N. & M. Short.StyleinFiction[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[7] Platts, M.WaysofMeaning:AnIntroductiontoaPhilosophyofLanguage[M]. Cambridge, MA.: The MIT Press, 1997.

[8] Recanati, F. Open Quotation[J].Mind, 2001,(439):637-687.

[9] Swales, J. & C. Feak.AcademicWritingforGraduateStudents[M]. Ann Arbor, MI.: The University of Michigan Press, 1994.

[10] Thompson, G.Reporting[M]. Beijing: Foreign Languages Press, 2000.

[11] Verschueren, J.UnderstandingPragmatics[M]. New York: Oxford University Press, 1999.

[12] 陈致宏. 语用学与左传外交赋诗[M]. 台北:万卷楼图书公司,2000.

[13] 董治安. 先秦文献与先秦文学[M]. 济南:齐鲁书社,1994.

[14] 杜预. 春秋左传集解[M]. 上海:上海人民出版社,1977.

[15] 管玮,马博森. 自然会话中的转述信息声源:儿童和成人转述话语的对比分析[J]. 山东外语教学,2015,36(4):25-33.

[16] 过常宝. 从诗和史的渊源看“赋诗言志”的文化内涵[J]. 学术界,2002,(93):105-112.

[17] 霍永寿. 从《左传》赋诗活动看“微言相感”的语用功能[J]. 当代外语研究,2014,(6):84-90.

[18] 贾中恒. 转述语及其语用功能初探[J].外国语,2000,(2):35-41.

[19] 赖丽丽.《左传》外交赋诗的语用学研究[D]. 广东外语外贸大学硕士论文,2015.

[20] 李青苗.《左传》中引诗赋诗的语用策略分析[J]. 兰州学刊,2012,(7):101-105.

[21] 李学勤. 十三经注疏·毛诗正义(中)[M]. 北京:北京大学出版社,1999:568.

[22] 孔慧云. 《左传》用《诗》初探[J]. 郑州大学学报,1997,(4):98-102.

[23] 孔子. 论语[M]. 郭竹平注译. 北京:中国社会科学出版社,2003:484.

[24] 毛振华. 《左传》赋诗研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2011.

[25] 申丹. 也谈中国小说叙述中转述语的独特性—兼与赵毅衡先生商榷[J]. 北京大学学报,1991,(4):76-79.

[26] 王浩. 论语境对赋诗的制约—以《左传》赋诗为例[J]. 红河学院学报,2007,(6):98-100.

[27] 杨伯峻. 春秋左传注[M]. 北京:中华书局,1981.

[28] 杨颖莉,林正军. 英语转述句的功能及语用解析[J]. 东北师大学报,2008,(1):151-156.

[29] 赵毅衡. 小说叙述中的转述语[J]. 文艺研究,1987,(5):78-87.

(责任编辑:葛云锋)

ContextEmbeddingandConstructionALanguage-PhilosophicalStudyofPoemRecitationsinZuozhuan

HUOYong-shou,HUBing

(FacultyofEnglishLanguageandCulture,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510420,China)

ThispaperattemptstoelucidatetherelationshipbetweenthesourceandthetargetcontextbyanalyzingpoemrecitationsofZuozhuanasatypeofdirectreportedspeechandthustofigureouthowmeaningisgeneratedinthepoemrecitations.Byvirtueofconstructingamodelcalledthemeaninggeneratingtriangle,thisstudyfindsthattherearebothsimilaritiesanddifferencesbetweenthesourceandthetargetcontextwhichleadtotheembedding(includingdefamiliarizing)handlingofthesourcecontextandmeanwhiletheconstructionofthetargetcontext.ContextembeddingandconstructionconstituteabasicdimensioninthemeaninggenerationofpoemrecitationsinZuozhuanandabasictopicinthelanguage-philosophicalstudyofChinesereporteddiscourseaswell.

Zuozhuanpoemrecitations;reportedspeech;contextembedding;contextconstruction;meaninggeneration

H04

A

1002-2643(2017)05-0003-07

10.16482/j.sdwy37-1026.2017-05-001

2017-03-05

本文为教育部人文社会科学研究规划基金项目“构建当代中国话语研究的语言哲学基础”(项目编号:15YJA740013)的阶段性成果。

霍永寿(1962-),男,汉族,云南弥勒人,博士,教授,硕士生导师。研究方向:语言哲学、语用学。胡冰(1993-),女,汉族,湖北黄冈人,硕士研究生。研究方向:语言哲学。