教师职业认同感的模型建构及量表编制

李笑樱 闫寒冰

(华东师范大学教育学部,上海 200062)

一、引言

许多研究表明,教师职业认同与工作压力水平、离职意向相关[1]。认同程度高的老师能够成功处理压力,积极应对变化,保持一种积极的工作态度。教师职业认同直接影响教师对自身职业的投入程度,职业认同感越高的老师,工作积极性越高,工作满意度越高,职业幸福感越强,离职倾向越低[2][3][4][5]。教师职业认同还会进一步影响教师的教学效果、对学生的态度、处理课堂行为问题的方式等[6]。近年来,教师职业认同问题越来越受到国内教育工作者和研究者的关注。但整体而言,我国关于教师职业认同的研究仍处于起步阶段,主要体现在:1)对教师职业认同的概念以及结构研究仍处于各自探索阶段,未形成共识;2)有关教师职业认同的结构研究从“纯理论构想”逐步开始向“理论构想+实证验证”过渡,但相关研究仍比较少,处于初步探索阶段,仍有很大探究空间;3)关于影响教师职业认同的原因探究处于比较零散状态,缺少比较系统地研究。而了解影响教师职业认同的原因,才能更好有的放矢,提升教师的职业认同。

为了能更有针对性地提升教师职业认同水平,首先需要对其进行诊断和测量,才能做到有的放矢。因此,本研究从教师职业认同概念结构入手,研究教师职业认同感的模型,并在此基础上编制教师职业认同感自评量表,以期为我国教师队伍稳定与建设提供更多科学参考依据。为了更好回应上述研究目的,本研究将围绕以下两个研究问题展开:

1. 何为教师职业认同,教师职业认同感由哪些要素构成?了解该问题是开展教师职业认同感测量的前提,也是了解教师内在心理变化的重要依据。

2. 教师职业认同感会对教师个体的哪些行为产生影响?了解该问题将有助于探明教师职业认同感与教师职业行为之间的关系,进而对教师职业行为进行预测。

二、教师职业认同的内涵与结构

(一)教师职业认同的内涵

在社会学及心理学界,“认同”是指一个个体或者团体认为自己是谁,对自己进行定位,并建立与他人之间的关系的一系列目标及过程。认同具有双重结构,自我认同和社会认同。自我认同指的是个体将自己确认为某种角色。社会认同,指的是确认、承担、分享某些社会形象和角色的能力及限度。当个体的认同缺失时,可能会导致个体假意顺从,甚至是对抗、逃避。

认同感具有群体性或社群性,是将自我视为某个群体的一部分[7]。教师职业认同是教师对其职业及个体内化的职业角色的积极的认知、体验和行为倾向的综合体[8]。教师职业认同并非固定不变,它是教师职业自我意向与教师认为不得不扮演的一系列角色之间的复杂、动态的均衡[9]。大部分研究者都将教师职业认同视为教师“个体”与“职业”持续整合的过程。

本研究认为教师职业认同是教师个体对自身职业的一种综合态度,是对“个体”与“职业”在互动整合过程中的认知、感受以及行为倾向的综合体。这种态度相对稳定,但又并非一成不变,会随着教师的经历、周围环境的变化而产生相应变化。

(二)教师职业认同感的结构

1.国内外研究现状

关于教师职业认同的结构,目前学界尚无统一认识。Miller[7]较早指出自我认同与公众认同的区别,并强调认同的二元性,认为认同是连接个体自我同一性与外部社会环境影响的桥梁。Miller的认同观强调个体与外部环境的互动。以色列学者Kremer和Hofman在继承这种观点的基础上对教师职业认同进行了深化研究,提出教师职业认同由四个维度构成:中心性(centrality,指的是职业的重要性、意义以及相互之间的连接)、效价(valence,指的是职业的价值和吸引力)、团结(solidarity,指的是做好准备与教师群体建立共同命运)和自我表现(self-presentation,指的是被他人认同为教师的意愿)[2]。Beijaard[10]等人从教师知识掌握的视角出发,对教学经验丰富的教师开展了深入研究,并提炼出教师职业认同由三部分认同构成:认同自己是学科专家(subject matter experts)、认同自己是教学专家(didactical experts)、认同自己是教育专家(pedagogical experts)。Beijaard等人的观点强调教师对自我能力的认知。Brickson(2000)基于教师职业认同形成的过程,提出教师职业认同的三因素说,个人因素-集体因素-相互因素。每个因素下又包含四个方面:认知-情感-行为-社会[11]。近10余年来,我国学者对教师职业认同的内涵与结构也开始了探索研究。刘要悟和于慧慧[12]提出职业认同由9个维度构成:职业能力、职业意义、职业特征的认识、对领导的认同、对同事的认同、对学生的认同、对工作回报的认同、对工作背景的认同、对所在学校有归属感或集体感的判断。孙利和左斌[13]从社会认同理论出发,并结合访谈调查,提炼出教师职业认同由职业认知(“敬业负责”、“教学行为”、“精力投入”、“教学结果”、“胜任感”的整合)、职业情感(“工作时精神状态”、“成就感”、“教育理念”、“坚持性”的整合)、职业价值(“职业价值感”、“成就感”、“人际关系”的整合)三个维度构成。张丽萍等人[14]强调认同与自我的关系,提出教师职业认同由职业-物质我、职业-社会我、职业-精神我三个维度组成的构想,但缺少实证数据支撑以及进一步的研究。魏淑华自2005年开始对教师职业认同进行了长期、系统地研究,并对教师职业认同结构进行了不断修正。在其最新有关教师职业认同结构的研究中[8],认为教师职业认同由职业价值观(教师个体对教师职业的意义、作用等的积极认识和评价)、角色价值观(教师个体对“教师角色”对自我的重要程度等的积极认识和评价)、职业归属感(教师个体意识到自己属于教师群体中的一员,与教师职业荣辱与共)、职业行为倾向(教师在完成工作任务、履行职业责任或提高职业效能时所表现出的行为倾向)四个维度构成。此外,赵宏玉、马红宇等人也对职前教师的职业认同开展了相关研究,但由于职前教师缺乏实践经历和职业情境,与在职教师的职业认同还是存在本质区别。

结合前人研究来看,目前有关教师职业认同的结构并未形成统一的认识。有些学者从教师从业需具备的知识出发,关注教师对自我能力的认同。有些学者从教师职业认同形成过程出发,关注个体与群体之间的互动。虽然学界对教师职业认同的结构未形成共识,但我们仍然可以从中发现一些共通之处,即学界倾向于将“教师职业认同”视为一种“态度”,并从态度的三个主要成分(认知、情感、行为倾向)去考量教师职业认同的结构。如,教师对自身职业价值的看法、对自身职业能力的认知、在与职业相关的事件、人物、组织、环境等互动中的体验和感受,以及在职业中所表现出的行为倾向。

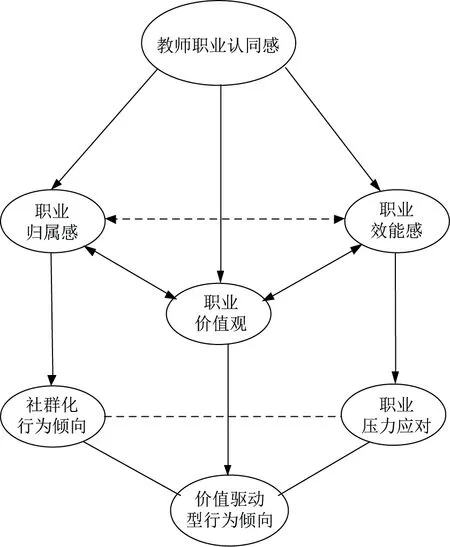

2.教师职业认同感初始模型建构

在目前已有的教师职业认同研究中,多数研究将认知、情感、行为倾向视为存在一定相关的并行体,并基于此假设编制测评量表。但由于个体行为受其认知、情感的影响,一般情况下可以通过个体对事物的认知及情感预测其行为倾向。因此在本研究中,尝试将个体行为倾向整合到与职业相关的认知、情感之中,形成认知、情感、行为倾向三位一体的次级结构。综合上述分析,本研究提出教师职业认同感的三因素构想:职业价值观、职业归属感、职业效能感。以及受职业价值观影响的行为倾向,受职业归属感影响的行为倾向,受职业效能感影响的行为倾向。

职业价值观:指的是教师个体对教师职业价值的认知,包含“社会价值认识”和“个体价值认识”两方面。其中,“社会价值认识”指对教师职业的社会价值的认同。“个体价值认识”指对职业于教师自身价值的认同。职业价值观会影响教师在工作中的投入程度以及行为倾向,姑且称之为“价值驱动型行为倾向”。

职业归属感:指的是教师个体意识到自己属于教师群体及组织集体中的一员,以及受此种意识影响所表现出的行为倾向。这里的归属感包含两方面的内容:角色归属感(认同自己是教师群体中的一员),以及组织归属感(认同自己是所在学校中的一员,与学校的命运紧密相连)。目前关于职业归属感的界定中,较少有研究者将组织归属感纳入其中,而要涉及到职业归属感,组织归属感是无法避而不谈的。教师个体对本职业以及所在组织的归属感,会进一步影响其社群化行为倾向,即教师个体融入教师群体以及所在组织的意愿和行为。

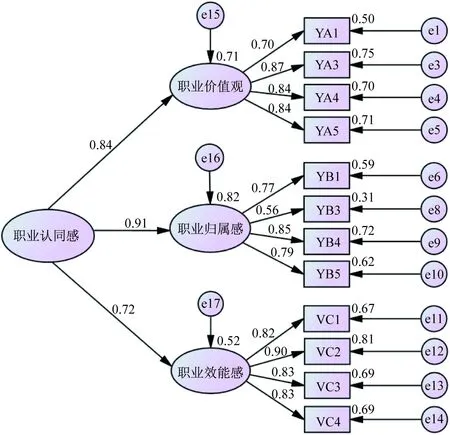

职业效能感:效能感一词在Bandura[15]的研究中有重点阐述,自我效能感指个体对其组织和实施达成特定目标所需行为过程的能力的信念。本研究认为,职业效能感指的是教师对自己能否胜任教师职业的信念,是对自我职业能力的认同。有研究证明,职业效能感对教师如何应对工作压力有直接的影响,高职业效能感的人倾向于将压力视为机会,愿意接受挑战,低职业效能感的人则恐惧压力的出现[16]。在上述分析的基础上,本研究初步提出教师职业认同感的模型(见图1)。

图1 教师职业认同感初始模型

三、研究方法与路径

(一)自评量表的编制与验证

本研究在对大量国内外相关研究梳理、分析的基础上,并参考了前人[2][8][17]有关教师职业认同问卷的项目,进行了教师职业认同量表的初步编制。对初步编制的量表,邀请了1名教育领域专家、1名大学教师、6名中小学教师对量表项目进行评价。并依据评价建议对量表进行修改,形成预测问卷,对198名具有1年以上教龄的教师进行了预测。针对预测数据,进行项目分析,依据分析结果判断项目是否需要删除或调整。分析结果表明量表所有题项均具有良好的鉴别度。同时,邀请调查对象对问卷提出建议,并参考其反馈信息和建议,对个别项目表述进行了微调。

综合上述分析修改,构建了包含14个项目的教师职业认同感量表以及包含12个项目的教师职业认同行为倾向量表。教师职业认同感量表由三个维度组成,职业价值观、职业归属感、职业效能感。其中,教师职业价值观涉及两个观测点“社会价值认识”和“个体价值认识”,教师职业归属感涉及两个观测点“角色归属感”和“组织归属感”。教师职业认同行为倾向量表由三个维度组成,价值驱动型行为倾向、教师社群化行为倾向、职业压力应对。量表采用李克特五点计分法,从“完全不符合”到“完全符合”5个等级,依次记为1到5分。分数越高,表明教师职业认同度越高。

(二)研究被试

本研究采用整群抽样方法,对华东地区某部属高校的免费师范生教育硕士(同时也是教龄1年以上的一线教师)进行调查。调查分为两个阶段,预测阶段和正式测试阶段。预测阶段收到问卷198份,剔除无效问卷16份,回收有效问卷182份,问卷有效率91.92%。正测阶段收到问卷672份,剔除无效问卷31份,剩余有效问卷641份,问卷有效率95.38%。为了避免预测问卷的干扰效应,正测阶段的被试与预测阶段的被试不重合。调查对象工作所在地覆盖我国27个省份/直辖市,所教学段分布于高中、初中、幼儿园、小学、职业高中及其他。

(三)数据收集及分析

采用问卷星形式发放问卷,组织被试现场填写问卷,在相对集中的时间段内完成。针对收集到的数据进行无效问卷处理的工作,最后进行数据的统计分析。采用SPSS 22.0工具对数据展开项目分析、探索性因素分析及信度分析,采用AMOS22.0工具对数据结构展开验证性因素分析和路径分析。

四、数据结果分析

(一)项目分析

对正式测试得到的数据再次进行项目分析。在进行项目分析时,采用临界比值法检验高分组(职业认同总得分排名靠前27%)和低分组(排名靠后27%)在各个题项上的得分差异,差异显著的题目意味着题项区分度好,可以保留,反之删除。为了增加结果的严谨性,采用相关分析法判断各题项与总分之间的相关性,相关系数在0.4以上说明题项鉴别力较好,题项可保留,若低于0.2,应该予以淘汰。综合两种项目分析方法,相互印证。经分析,所有题项的临界比值均达到显著性水平(p<0.01),与问卷总分的相关系数均高于0.4,且相关系数显著(p<0.01)。项目分析结果表明所有题项均具有较好的鉴别度。

(二)教师职业认同模型探索与验证

将正测得到的数据随机分半,一半(320份)用来做探索性因素分析,一半(321份)用来做验证性因素分析。

1.探索性因素分析

分别对教师职业认同感量表以及教师职业行为倾向量表所获得的数据进行探索性因素分析。结果显示:KMO值均大于0.87,Bartlett球形检验的值分别为2435.610(自由度为91)和1940.297(自由度为66),伴随概率值均小于0.001,达到了极其显著水平。KMO值与Bartlett球体检验统计量均表明数据很适合进行因素分析。

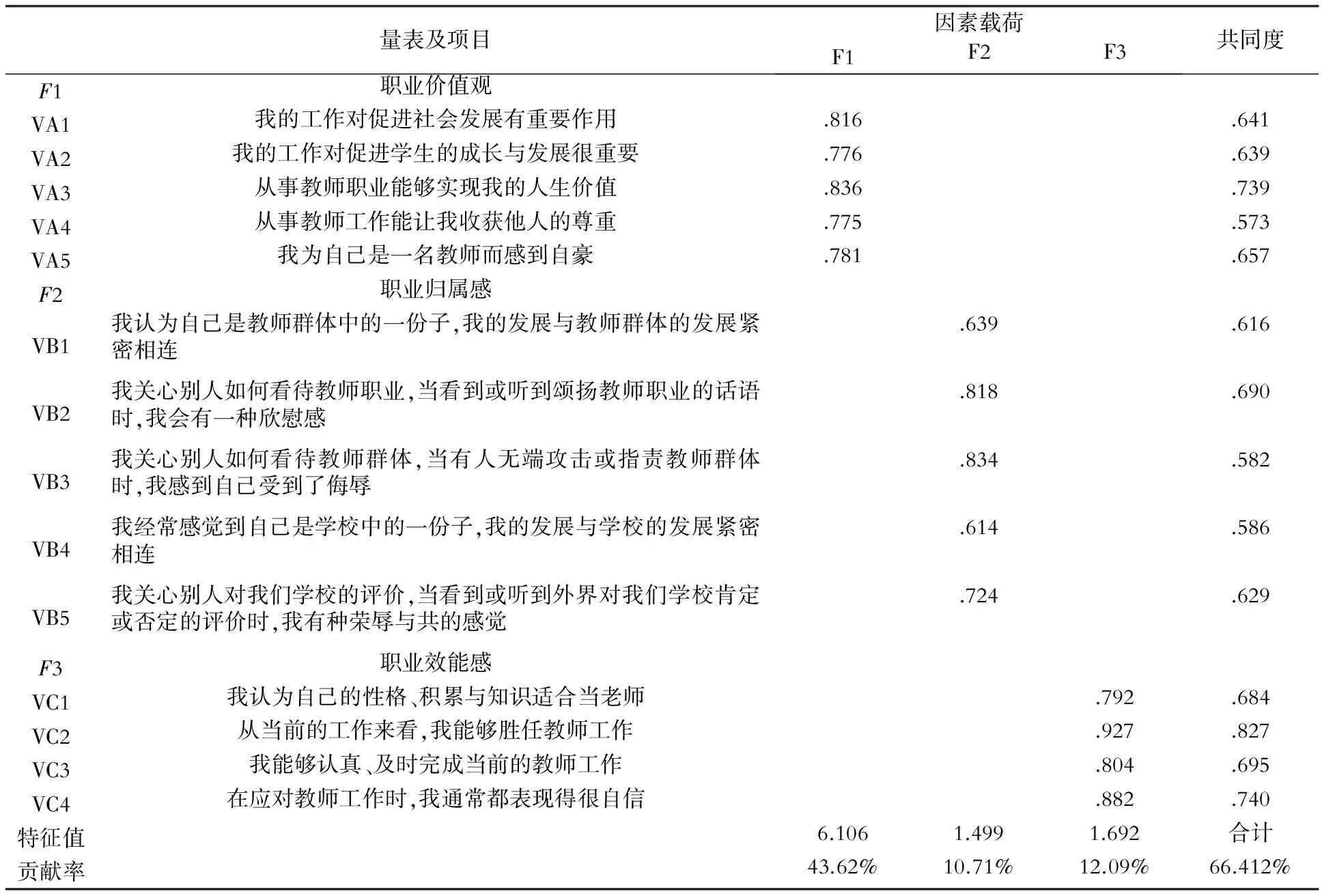

采取主成分分析法对量表数据进行因素分析,并选用斜交旋转法求出旋转因素负荷矩阵。依据特征值大于1的提取标准,教师职业认同感以及教师职业行为倾向分别提取出3个因子。教师职业认同感中提取出的3个因子共解释了总方差的66.412%。项目负荷值和共同度具体见表1。

表1 教师职业认同感探索性因素分析结果

表1中第一个因子共5个项目,所有项目均来自依据理论模型编制的初始问卷的“职业价值观”因子,因此命名为“职业价值观”。第二个因子共5个项目,所有项目均来自依据理论模型编制的初始问卷的“职业归属感”因子,因此命名为“职业归属感”。第三个因子共4个项目,所有项目均来自依据理论模型编制的初始问卷的“职业效能感”因子,因此命名为“职业效能感”。

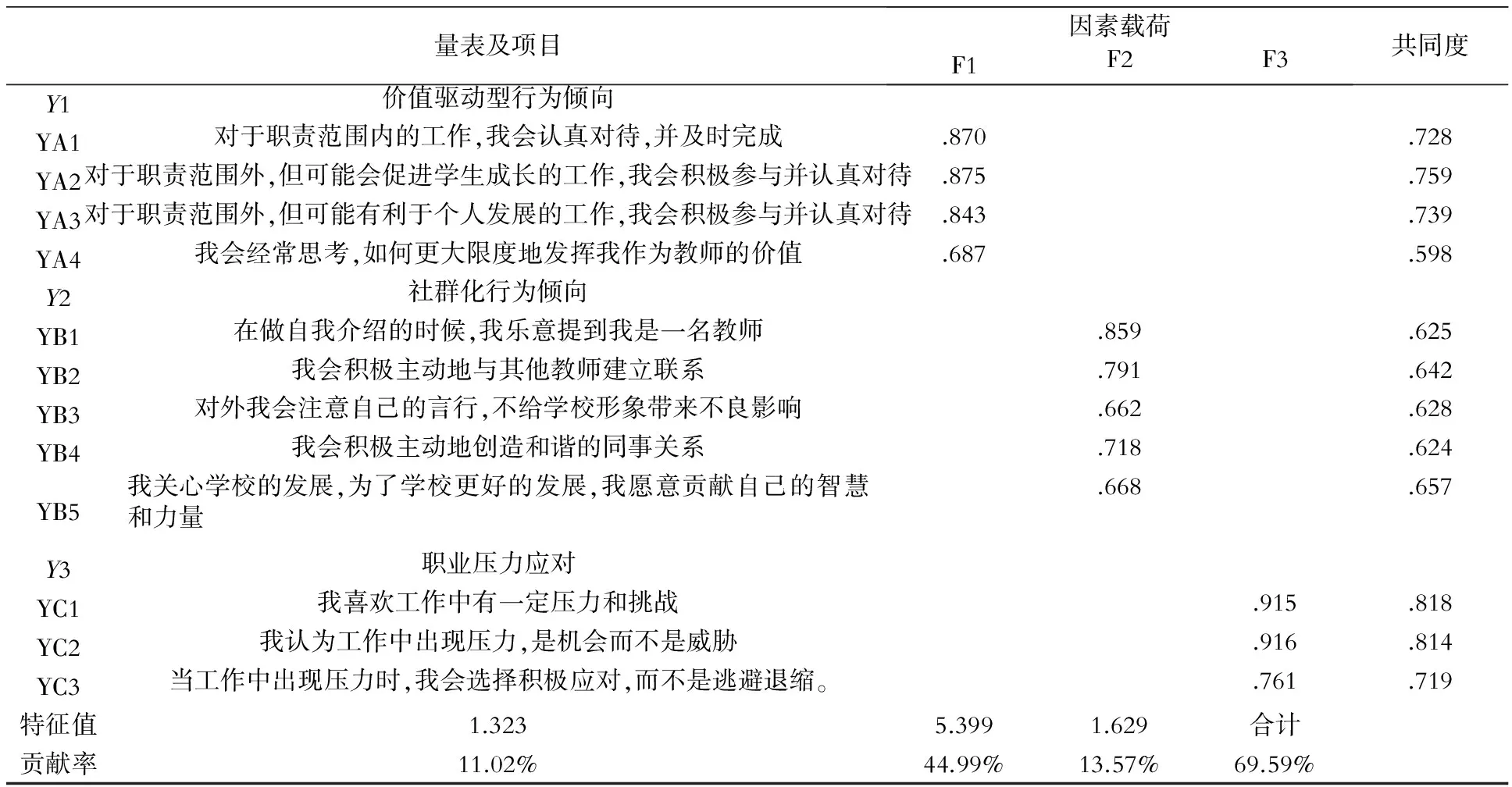

教师职业认同行为倾向量表中提取出的3个因子共解释了总方差的69.59%。项目负荷值和共同度具体见表2。

表2中各项目测量的是受教师职业认同影响的职业相关行为倾向。如第一个因子主要受表1中“职业价值观”影响,因此命名为“价值驱动型行为倾向”。第二个因子主要受“职业归属感”影响所表现出的融入教师群体以及所在组织的意愿和行为倾向,统称为“社群化行为倾向”。第三个因子主要是指教师个体受自身“职业效能感”影响所表现出的行为倾向,重点聚焦工作中的压力应对,故命名为“职业压力应对”。

教师职业认同感量表中的三个因子之间均存在不同程度的相关,说明因子结构可能蕴含着更有解释力的高阶因子,有必要进行二阶因素分析。我们将已得到的3个因子作为新变量,采用主成分分析法进行正交旋转,抽取特征值大于1的因子,最终提取出1个公因子,该因子共解释总方差的62.354%。这个提取出的因子即教师职业认同。

表2 教师职业认同行为倾向探索性因素分析结果

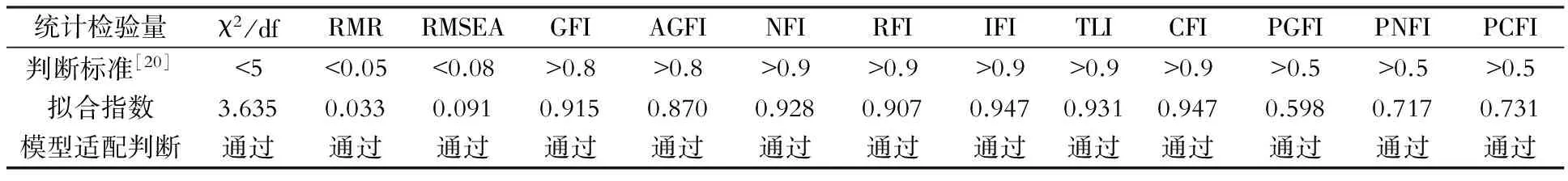

2. 验证性因素分析

运用Amos 22.0 for windows统计软件,对通过探索性因素分析得到的教师职业认同模型进行验证性因素分析。经过模型的反复检验和修正,使之达到拟合优度模型的水平(见表3)。经检验,χ2/df为3.645,小于5。在实际研究中,χ2/df小于2或者3时,认为模型拟合较好。但由于χ2/df易受样本量大小影响,故有不少研究者认为,χ2/df小于5时也是合理范围内的[18]。模型中其他各项指数,除RESMA略大于0.8,其他各项指数均达到了判断标准。由于社会、心理问题比较复杂,一般认为RESMA小于0.1是可以接受的[19]。综合各项指标检验结果,表明修正后的模型具有良好的拟合性。

表3 教师职业认同结构的验证性因素分析拟合指数

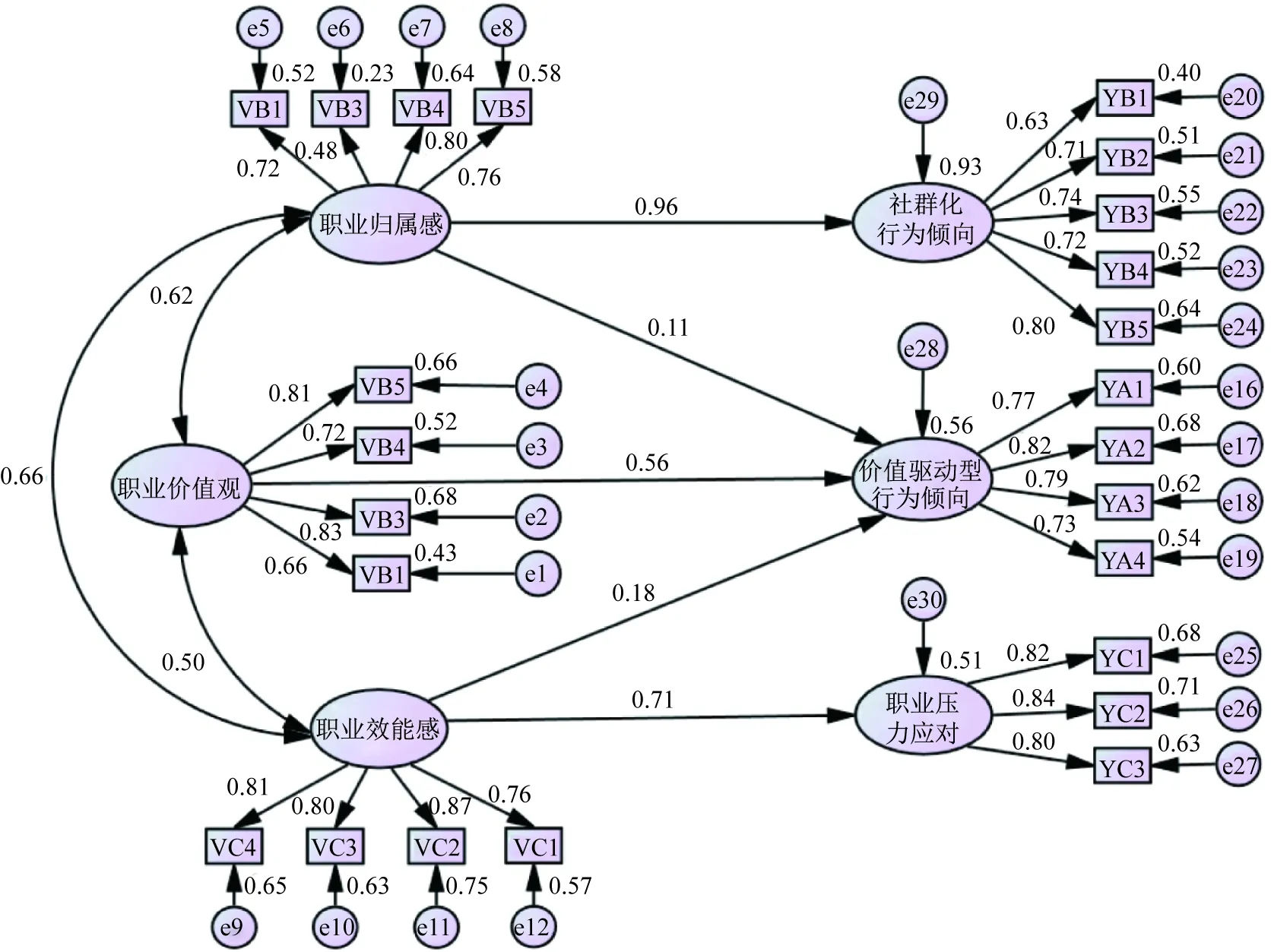

经过验证性因素分析反复检验修正后的模型是一个二阶一因子一阶三因子结构(标准化估计值的模型图如图2)。其中二阶因子是教师职业认同,三个一阶因子分别是职业价值观、职业归属感、职业效能感。所有项目在各个因素上的载荷均在0.55以上(0.56-0.90),进一步验证了教师职业认同感的多维假设。

为了进一步探究教师职业认同感对教师个体行为倾向的影响,本研究在教师职业认同感及教师职业行为倾向之间建立了路径分析图,分析结果如图3所示。

经过路径分析,我们发现价值驱动型行为倾向、社群化行为倾向、职业压力应对三个潜在变量其实是受一阶因子影响所表现出的与职业有关的行为倾向,可以由一阶因子预测。其中,“社群化行为倾向”受“职业归属感”影响,“职业压力应对”受“职业效能感”影响,“价值驱动型行为倾向”主要受“职业价值观”影响,同时在一定程度上受“职业归属感”、“职业效能感”的综合影响。从图3中,我们可以看出“价值驱动型行为倾向”的R2值等于0.56,“职业压力应对”的R2值等于0.51,“社群化行为倾向”的R2值等于0.93,表明“职业价值观”、“职业归属感”、“职业归属感”三个潜在变量对“价值驱动型行为倾向”潜在变量的预测力达到56%,“职业效能感”潜在变量对“职业压力应对”潜在变量的预测力达到51%,“职业归属感”潜在变量对“社群化行为倾向”潜在变量的预测力达到93%。职业价值观、职业归属感、职业效能感三个因子能较好预测职业相关的行为倾向。

图2 教师职业认同感结构模型

(三)问卷信效度检验

1.信度检验

采用内部一致性信度(Cronbach'sAlpha)对量表的信度进行分析(见表4)。全量表的Cronbach'sAlpha标准信度系数为0.947,各个维度的信度系数均大于0.8,说明问卷具有较高的信度。

表4 量表内部一致性信度系数

2. 效度检验

(1)内容效度

首先,初始量表的各个维度及项目的编制,是建立在对大量国内外相关研究分析整理的基础上,并参考了前人编制的教师职业认同问卷项目。在量表编制过程中,邀请了8名经验丰富的教育研究人员或一线中小学教师对问卷进行评价和修订。再者,我们还对一线教师进行了一次预测,再次对量表的项目进行验证审查,并结合调查对象的反馈意见进行修改和完善,从而确保问卷的各个项目具有较好的代表性,能比较准确地反映一线教师职业认同的实际情况。因此,本量表具有较高的内容效度。

(2)结构效度

本研究面向一线教师展开了预调研和正式测试,两轮调研均进行了完整的结构效度分析。本研究中采用了项目分析法(含临界比值法和相关分析法)对量表的各个题项区分度进行了分析,并结合探索性因素分析及验证性因素分析法对量表所获得的数据结构进行了严格的筛选和检验,最终确定教师职业认同是一个二阶一因子,一阶三因子结构。以上措施保证了量表具有较高的结构效度。

图3 教师职业认同路径分析

五、讨论

(一)关于教师职业认同感测评量表研制过程的讨论

在确立教师职业认同结构、编制教师职业认同量表的过程中,本研究经过了严格而谨慎地“分析-修订-验证”的多次迭代,保障了研究过程的严谨性和规范性,增加了研究结果的科学性与合理性。结合文献分析、专家论证以及两轮调研,不断修正和反复检验,最终确立教师职业认同的多维度结构以及对教师职业认同感测评量表。

(二)关于教师职业认同感结构的讨论

综合理论分析与实证数据检验,教师职业认同感是教师职业价值观、职业归属感、职业效能感三因子构成。

教师职业价值观包含教师个体对职业的社会价值以及职业对自我价值的认识。有些研究将职业的社会价值以及职业对个体的价值分割为两个维度(如Kremer&Hofman的“中心性”及“效价”,魏淑华的“职业价值观”和“角色价值观”)。本研究认为职业对社会的价值以及对个体的价值同属于职业价值的两个方面,整合看待比割裂对待更合理。而因素分析的结果也证明,这两者的确可归为一个因子。

职业归属感包括对教师角色的归属感以及对所在组织的归属感。目前关于职业归属感的界定中,研究者较多将职业归属感等同于教师个体对教师角色及教师群体的归属感,却忽略了教师对所在组织的归属感。事实上,在谈及教师职业认同以及职业归属感时,组织归属感是无法避而不谈的。教师角色归属感也无法代表组织归属感。教师个体可能对教师角色有很强的归属感,但不一定对组织也有很强的归属感,反之亦然。将角色归属感和组织归属感都拿出来讨论,有助于教师职业认同归因研究以及对教师的职业行为倾向进行预测。

职业效能感指的是教师对自己能否胜任教师职业的信念,是教师在对自己的性格、能力与职业匹配度之间所做的综合考量。许多研究者在提教师职业认同结构时,并未考虑职业效能感。本研究中提出这一维度,是受Beijaard、刘要悟及孙利等人的研究启发。结合教师职业认同的界定来看,教师职业认同是“个体”与“职业”在互动整合过程中的认知、感受以及行为倾向的综合体。很显然,职业效能感产生于“个体”与“职业”之间的互动整合。且据已有研究认为,职业效能感对个体如何应对工作压力有直接影响,对教师个体的压力感知水平、工作满意度、组织承诺都有良好的预测作用[21]

(三)关于教师职业认同感与教师职业行为倾向之间的关系讨论

教师职业价值观、职业归属感、职业效能感又会对教师的职业行为倾向(包括价值驱动型行为倾向、社群化行为倾向、职业压力应对)产生影响。

“价值驱动型行为倾向”主要是指教师为了实现自身职业价值所表现出来的行为倾向。因素分析的结果证明了影响价值驱动型行为倾向的最主要因素是教师职业价值观。但数据结果同时也表明,教师职业归属感、职业效能感对教师职业行为倾向也有一定影响。这是因为,职业归属感以及职业效能感会影响教师个体对自身职业价值的认识,从而间接影响价值驱动型行为倾向。

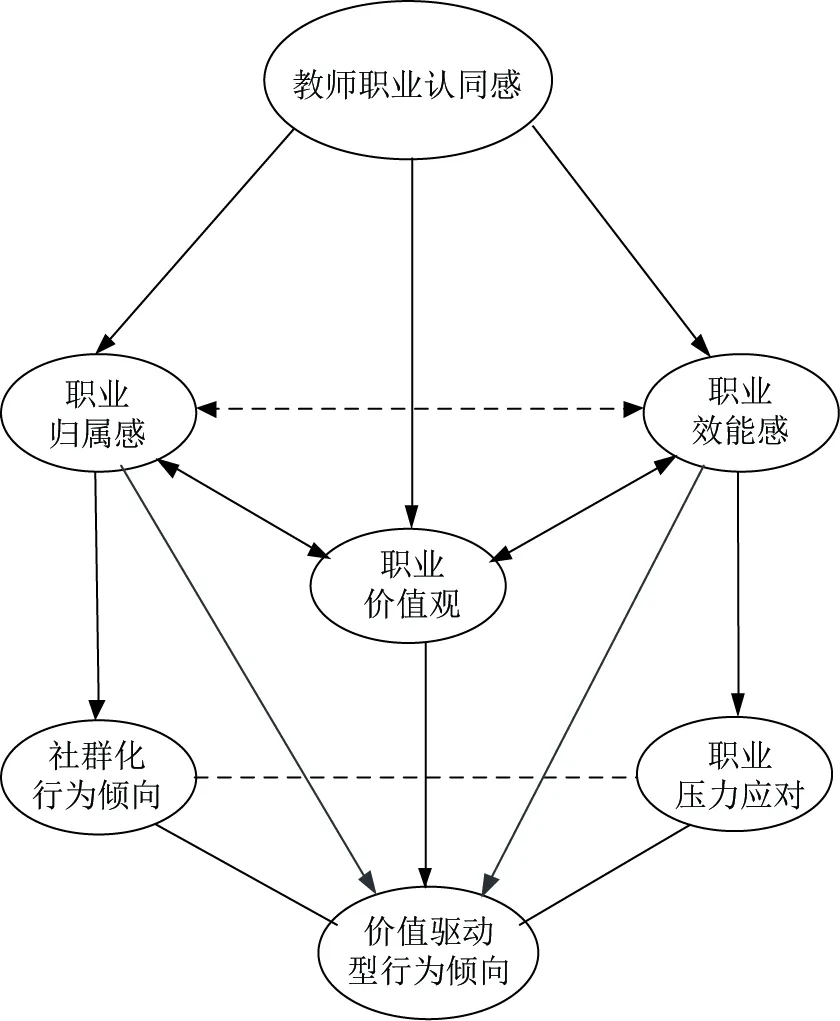

图4 教师职业认同感模型

“社群化行为倾向”指的是教师在融入教师角色或所在组织的过程中所表现出来的行为倾向,受职业归属感(含角色归属感和组织归属感)影响,并可通过职业归属感进行预测。职业归属感强的教师表现出更高的社群化行为倾向,如更愿意与其他教师群体接触,更倾向于主动积极地与同事建立良好的关系,与所在组织建立命运共同体的联结。

“职业压力应对”指的是教师对工作中出现的压力所持的意向,受教师职业效能感影响。高职业效能感的人喜欢工作中有点挑战,当工作中出现压力时,会积极应对并解决压力。而低职业效能感的人相对不喜欢工作中的挑战,当压力出现时,感到担心和害怕。在工作中容易感受到高压力,低满足感与低组织承诺。

六、总结

综合理论及实证数据分析结果,本研究解构了教师职业认同感的内部结构,将教师职业认同感分解为职业价值观、职业归属感、职业效能感三个子维度。在实际操作中,有助于分析教师职业认同的现状,并对教师职业认同的原因进行探究。路径分析的结果,进一步验证了本研究最初的构想,即教师职业认同感会影响教师相关职业行为倾向(如价值驱动型行为、社群化行为、职业压力行对)。通过教师职业认同感的测量,可以对教师行为倾向进行较好预测。基于此结构编制的教师职业认同感测评量表以及教师职业认同行为倾向测评量表经过多轮“分析-修订-验证”,证明具有良好的信度与效度,可以作为教师职业认同测评的工具。

[参考文献]

[1]Haim H. Gaziel. Sabbatical leave, job burnout and turnover intentions among teachers[J]. International Journal of Lifelong Education, 1995, 14(4):331-338.

[2]Kremer L, Hofman J E. Teachers' professional identity and burn-out.[J]. Research in Education, 1985, 34(34):89-95.

[3]严玉梅. 高校教师职业认同、工作满意度与离职意向的关系研究[D]. 长沙:湖南师范大学, 2008.

[4]陈立, 杨鹃. 职业认同与特殊教育教师离职倾向、工作满意度的关系研究[J]. 中国特殊教育, 2017(2).

[5]王钢, 苏志强, 张大均. 幼儿教师胜任力和职业压力对职业幸福感的影响:职业认同和职业倦怠的作用[J]. 心理发展与教育, 2017(5).

[6]张敏. 国外教师职业认同与专业发展研究述评[J]. 比较教育研究, 2006, 27(2):77-81.

[7] Daniel R. Miller, The study of social relationships: Situation, identity, and social interaction, In S. Kisch(ed.), Psychology: a study of a science[M].New York:McGraw-Hill,1963, (vol5).639-737.

[8] 魏淑华, 宋广文, 张大均. 我国中小学教师职业认同的结构与量表[J]. 教师教育研究, 2013, 25(1):55-60+75.

[9] Berlak A, Berlak H. Dilemmas of schooling: Teaching and social change[J]. Contemporary Sociology, 1983, 12(1):64.

[10] Beijaard D, Verloop N, Vermunt J D. Teachers’ perceptions of professional identity: an exploratory study from a personal knowledge perspective[J]. Teaching & Teacher Education, 2000, 16(7):749-764.

[11] Brickson S. The Impact of Identity Orientation on Individual and Organizational Outcomes in Demographically Diverse Settings[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1):82-101.

[12] 刘要悟, 于慧惠. 我国小城市中学青年教师职业认同现状研究——来自湖南5个小城市的调查[J]. 大学教育科学, 2008(6):47-54.

[13] 孙利, 佐斌. 中小学教师职业认同的结构与测量[J]. 教育研究与实验, 2010(5):80-84.

[14] 张丽萍, 陈京军, 刘艳辉. 教师职业认同的内涵与结构[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2012, 11(3):104-107.

[15] Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Journal of Cognitive Psychotherapy, 604(2), 158-166.

[16] Jex S M, Gudanowski D M. Efficacy beliefs and work stress: An exploratory study[J]. Journal of Organizational Behavior, 1992, 13(5):509-517.

[17] Mael F, Ashforth B E. Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification[J]. Journal of Organizational Behavior, 1992, 13(2):103-123. [18] Marsh H W, Hocevar D. Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First- and higher order factor models and their invariance across groups.[J]. Psychological Bulletin, 1985, 97(3):562-582. [19] Browne M W, Cudeck R. Alternative Ways of Assessing Model Fit[J]. Sociological Methods & Research, 1992, 21(2):230-258.[20] 吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社, 2007: 42.[21] Leiter M P. Coping patterns as predictors of burnout: The function of control and escapist coping patterns[J]. Journal of Organizational Behavior, 1991, 12(2):123-144.

——以某校现代教育技术专业为例