论《繁花》中插图的功用

⊙陈 宁[宁波大学人文与传媒学院, 浙江 宁波 315000]

如今的世界早已进入了海德格尔所预言的“图像时代”。视觉文化作为“图像时代”的主体,其在社会生活中的影响力日益增强。在微博、微信等社交媒体平台上,短视频和网络表情包这些视觉符号就是典型代表,它们渐渐成为网民日常生活中必不可少的一部分。因此,我们无法忽视一个事实:图像正在冲击着文字的地位。在文学领域,越来越多的文学作品以与图像媒介结合的方式出现在人们视野。其中,小说插图就是图像叙事最为显著的一种表现形式,它与文字共同承担着叙事功能,并对文字所无法达到的叙事目的起着补充作用。金宇澄于2012年发表的长篇小说《繁花》以其沪语思维、双线叙事等创新特色吸引读者眼球,再加上作者深厚的文学功底使得该作品一经发表便广受好评。而学界对《繁花》的研究大多将关注焦点放置于叙事学、语言学等领域,却忽视了这部长篇小说中的二十幅插图,更为重要的是小说《繁花》中的插图全由作者金宇澄本人所创作。本文尝试集中对《繁花》中插图的功用部分进行探讨,主要从以下三个方面阐述。

一、承载上海记忆正如很多人所言,金宇澄通过《繁花》这部作品搭建起了一个“上海博物馆”,供人们在里面回忆专属上海的味道。小说以家庭背景各异的三名男性阿宝、沪生、小毛为主线,讲述围绕在他们及身边人三十年间的事。不管是他们20世纪60年代经历的少年往事,还是90年代所面对的中年现实,主人公们的生活之地一直都是上海。金宇澄在《繁花》中为上海搭配了很多插图,向世人展露上海的过去,多表现在上海的建筑、上海人的城市生活等方面,比如国泰电影院、卢湾区的地图、淮海路国营旧货商店和上海老弄堂等。下面,本文以小说第三章的插图“上海国泰电影院”为例,进行相应分析。

图1:《繁花》第叁章插图——上海国泰电影院

图2:20世纪50年代的国泰电影院(来自网络)

这幅插图(图1)被作者安排放置在讲述阿宝、蓓蒂爸爸二人排队买票过程中讨论电影的情节之中。金宇澄又在下面配上了一段文字:“国泰电影院买票队伍,顺荆江饭店街廊朝北排开,该廊现辟为店面。在1961年,少数头轮电影院才有冷气,‘上海电影院’是三轮影院,以纸扇消暑”①。国泰电影院座落于上海卢湾区,始建于1930年,是上海的一家老字号电影院。首先,通过对比以上两图,我们可以发现金宇澄对20世纪60年代的国泰电影院的还原度极高,说明他对上海的深厚情感;其次,在插画中,作者还画了影厅座椅靠背后的纸扇,因那时的国泰电影院是三轮影院,所以没有冷气消暑,这一细节完全可见金宇澄对上海过去的考证之细;最后,我们细看插画中还表现出了上海市民密集的买票队伍,《繁花》中写道:“女的烫赫本头,修赫本一样眉毛,浅色七分裤,九分裤,船袜,比较容易”②,可以想象当时的上海人对于电影的极度喜爱。李欧梵在《上海摩登》中用整整一章来讲述“上海电影的都市语境”,其中分析了电影院、电影杂志和指南、电影与观众等内容,值得一提的是这本书所写的时代是在上海的1930年至1945年之间,比《繁花》所写的时代早了十多年。通过这幅插图,我们不仅可以感受到金宇澄在创作小说时的用心,而且能想象到当时上海人对电影院及电影的热爱,似乎也带领我们这些读者一起再次翻开了上海往事。

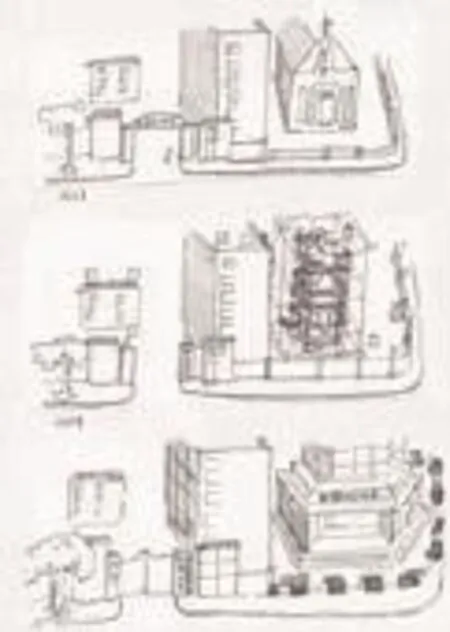

二、展现社会变迁图像包含着时间性,这使得其能够较好地发挥自身的叙事功能。《繁花》里的时间线跨越了三十年,而这三十年却能改变很多。童年时,小毛、阿宝、沪生可以抛开阶级而共同拥有美好,年长时,矛盾如魔鬼挣脱枷锁般涌出,致使他们渐行渐远,变成早已不再是原来的他们。小毛可谓小说中带有最多悲情色彩的人物,他出身工人家庭,在经历下岗、妻亡等一系列失意之事后因病凋零而死。《繁花》中的插图有很多表现着三十年中的社会变迁,其中第拾壹章的插图(图3)是展示如此巨大变化的最佳范例。

图3:《繁花》第拾壹章插图——四十年街角变迁

在这幅插图里,金宇澄将三个时间点同一个街角的不同面貌组合在一起。第一个,作者画的是1963年的建春女子中学,旁边是一座名叫“帝王堂”的教堂;第二个是1967年的长乐中学(原建春女子中学),旁边变成了一座巨大的领袖雕像,建筑物上都插满了旗帜;第三个是2000年的向明中学分部,之前的雕像又变为了新锦江大酒店。金宇澄为此图的配文是“历史城市初稿,画笔代替伟大的相机镜头,记录这个街角四十年戏剧性变迁”③。我们可以从这幅插图中感受到当时的上海社会从最初对西方宗教信仰的探微,到后来因政治因素的影响从而转向对国内领袖的崇拜,到2000年,上海人或许早已变成了穿梭于各类“饭局”的市民。

在金宇澄看来,图画似乎比照相更为灵活,这幅插图中的三者一对比,立马出现了一种特殊的味道。也许记录上海瑞金路长乐路口变迁的照片早已消失了,但这个路口的改变并没有被淹没在过去,而是以插图的形式鲜活地拼接起了这段小历史。

三、满足读者审美需求审美产生于视觉。根据美国心理学家马斯洛在1943年提出的“需求层次理论”,人最低级别的需求是生理需求,最高层次的需求则是自我实现需求。人们通过日常的审美欣赏活动,在增加了自身审美经验的条件下,也一并提升了审美能力,其审美需求也随之形成,这也是自我实现的一种表现形式。而人类社会生活大体上可分为物质生活和精神生活两个方面,其中精神生产就是为了满足人们的精神需要。小说插图作为艺术生产的一类,为读者提供了审美内容的同时,也满足了读者的审美需求。

图4:《繁花》第壹章插图——皋兰路房顶

《繁花》中的插图不但可以缓解读者的阅读疲劳,而且能让读者与文本产生共鸣。下面以小说第壹章插图(图4)为例。

这幅图被作者安排在写阿宝十岁和邻居蓓蒂六岁的时候出现,并配文:“瓦片温热,黄浦江船鸣”④。年少时的美好,就在这么一幅小小的插图中展开了,我们通过这幅插图可以身临其境般地感受到两小无猜的二人,在幼年时的某日爬到房顶,四面八方朝望,看见了祖父的独栋洋房、尼古拉斯东正教堂。我们甚至可以想象二人在阳光下互相紧靠的模样,风吹起了他们的发丝,远远传来黄浦江船鸣声。这类插图在《繁花》中还有些许,我们读者似乎也伴随着图中诉说的故事,想起自己稚嫩的过去和美好的青春。

四、结语笔者从三个方面来说明金宇澄小说《繁花》中插图的功用,总结如下:《繁花》中的插图承载了专属上海的记忆,搭建起了一座“上海博物馆”,同时这些插图也展现了社会的变迁,并具有审美意义,满足了读者的阅读需求。在二十幅插图的帮助下,《繁花》这部小说愈加焕发出魅力与生机。随着技术的不断发展,图像符号会在人们生活及社会文化中占据愈来愈广的空间,图像与文字之间的关系也就会越发受到大众关注。笔者认为,虽然文字正遭遇着来自图像的严峻挑战,但是我们也应该辩证、理性地看待它们之间的关系,而不是以偏概全地认定文字处于濒危状态。至少,在金宇澄的《繁花》中,我们看到了图像与文字这两种叙事媒介之间比较完美的融合。

①《繁花》第叁章插图下的配文。

②《繁花》第41页。

③《繁花》第拾壹章插图下的配文。

④《繁花》第壹章插图下配文。