某三级医院不合格样本质量管理改进措施后效评估及思考

彭 玲,杨渝伟,陈小红,吴 丹

(四川省绵阳市中心医院检验科,四川 绵阳621000)

分析前质量保证是实验室全面质量管理的重要组成部分。然而,分析前阶段涉及临床各科室及样本储存、运输等各环节,存在许多难以控制的影响因素,由此产生的不合格样本是导致检验结果失真的主要原因之一,严重干扰疾病的诊治,甚至造成漏诊或误诊。据文献报道分析前误差占实验室总误差的46%~68.2%[1]。如何采取有效措施,尽量减少临床检验中常见的标本不合格现象,对其原因进行总结并提出相应的对策,已成为近年来质量改进的讨论重点。2016年初我科开始建立ISO15189质量管理体系,对分析前样本管理制定了一系列管理制度,为初步评估质量管理体系后效及了解我院检验科不合格样本现状奠定基础。现对我院2016年至2017年不合格样本进行调查和统计,分析不合格样本的发生率、发生原因、季度变化趋势及各临床科室发生情况等,以加强我院分析前质量保证的干预措施,进一步改进质量管理体系,提高样本合格率,确保检验结果的准确性。

材料和方法

1 资料

结合我科《不合格样本记录表》及LIS签收系统信息,收集2016年1月至2017年12月住院及门诊不合格样本共计10218份,其中血液样本8888份,尿液样本786份,粪便样本419份,其他体液样本125份。不合格样本的筛选依据我科《用户手册》中不合格样本拒收规定:唯一性标识(条形码标签)错误或无法辨识、容器错误、容器破损、采集量过少或过多、送检超时、溶血、脂血、抗凝血出现凝块、检验项目与样本类型不符、样本留取方式或时间不当、样本未登记采样时间、做细菌培养而被污染的样本、输血或输液侧采集的样本、用吸水纸或棉签或尿不湿留取的粪便样本等。

2 统计学处理

采用SPSS19.0进行统计学分析,各种不合格率之间的比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

结 果

1 不合格样本概况

近两年我院总体不合格样本率为0.28%,2017年较2016年增高,差异有统计学意义(χ2=27.164,P<0.001),见表1。

表1 2016年至2017年不合格样本概况

2 不合格样本各季度趋势分析

不合格样本率在各季度之间的差异有统计学意义(见表2),2016年不合格样本发生率四季度最高,一季度最低,与其他季度之间比较,差异均有统计学意义(χ2=30.522~143.690,P<0.001)。2017年不合格样本发生率以四季度最高,一季度次之,二者之间比较,差异无统计学意义;二季度与三季度之间亦无差异,但一、四季度与二、三季度之间比较,差异有统计学意义(χ2=6.474~20.309,P<0.001)。与2016年相比,2017年仅一季度不合格样本率高于2016年同期,其余各季度不合格样本率均低于2016年同期,差异均有统计学意义(χ2=7.006~42.898,P<0.05)。

表2 各季度不合格样本率(%)

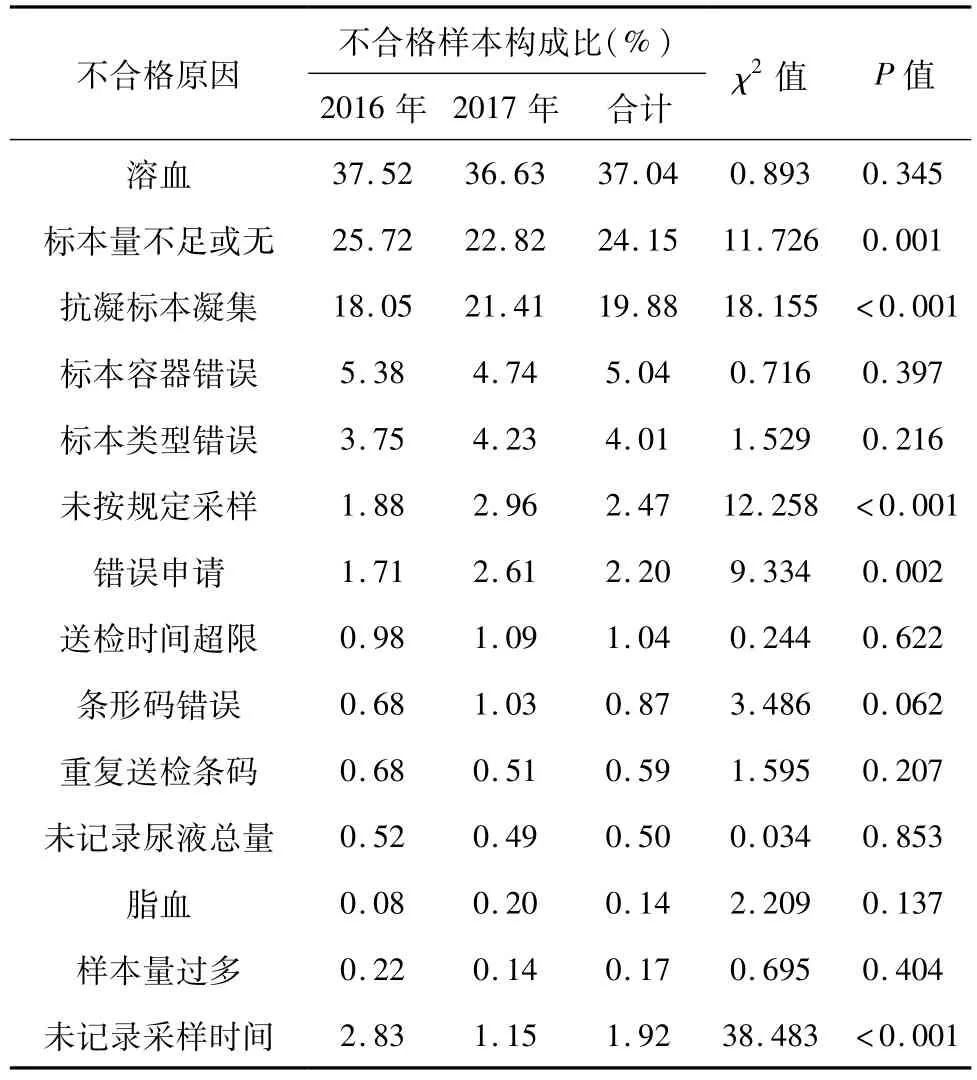

3 不合格样本原因分析

根据不合格样本产生原因,发生率较高的依次是:溶血、样本量不足和抗凝样本凝集,以上原因占81.07%,其余11个原因共占18.93%。与2016年相比,溶血、样本量不足、样本容器错误、重复送检条码、未记录尿液总量、样本量过多、未记录采样时间等原因的发生率均有下降,其中样本量不足和未记录采样时间的差异有统计学意义。其余11个不合格原因的发生率有所增高,其中抗凝样本凝集、未按规定采样和错误申请的差异有统计学意义,见表3。

表3 不合格样本的原因分布情况

4 不合格样本类型分布

不同样本类型中,动脉血样本的不合格率最高,超过1%,其次为静脉血样本和大小便样本,其他类型体液的不合格样本率较低。与2016年相比,2017年仅动脉血样本不合格率有所下降,其余样本类型的不合格率均有增高,其中除静脉血样本外,其余样本类型的差异均有统计学意义(P<0.001),见表4。

表4 不合格样本类型分布与变化(%)

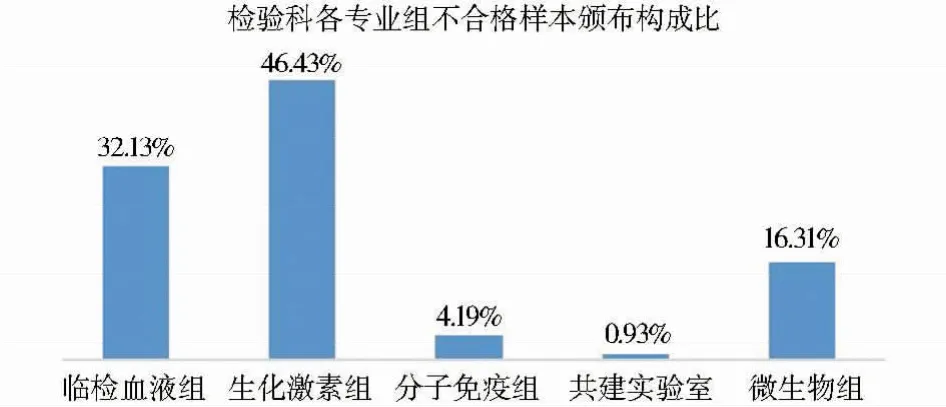

5 检验科内部各亚专业不合格样本分布构成比

从图1可见,不合格样本主要分布在生化激素组、临检血液组和微生物组,分别占46.43%、32.13%和16.31%。分析原因为生化激素组与临检血液组检测项目样本量较大,溶血、凝块,样本量不足等不合格原因的发生率亦高,而微生物组发生样本容器错误、样本类型错误及样本污染等不合格情况较多。

图1 各专业组不合格样本分布构成比

6 各临床科室不合格样本送检率

列举不合格样本送检率前10的科室,见表5。重症医学科、烧伤科及新生儿科的不合格样本送检率位居前列,其中重症医学科的不合格样本送检率最高(>1%),超过科室制订的质量目标。以上科室应列为下年度培训与沟通的重点科室。

表5 临床科室(前10)不合格样本送检率

讨 论

1 不合格样本现状分析

样本的正确采集是保证检验结果准确性的第一步,同时也是提高检验效率和整体医疗服务质量的重要组成部分。对不合格样本的分析不仅浪费资源,更为严重的是由此产生的不准确的分析结果,可能误导临床医生的判断,延误患者的诊治。而重复采样,首先会对患者的生理和心理造成一定伤害,沟通不当势必影响医疗工作的顺利开展;其次会延长样本测定周期,不利于临床尽早开展治疗工作,对危重患者甚至危及生命。就实验室而言,控制不合格样本的发生是降低实验室分析误差的最重要的途径之一。因此增强对不合格样本的识别、监控与分析是实验室提高分析前质量的首要措施。

我科近两年不合格样本合格率为0.27%~0.29%,较早期文献[2-4]报道的低,说明总体分析前质量管理水平尚可。2016年初我科开始建立ISO15189质量管理体系,从分析数据可见,在体系建立初期,不合格样本送检率的控制效果不太理想,较赖晓霏等[5-6]报道的质量管理体系建立后0.12%的不合格样本率高出一倍以上,客观反映出我科分析前质量控制工作仍需做大量的持续改进工作。与2016年相比,2017年总体不合格样本率,包括部分样本不合格原因、不合格样本类型和不合格样本发生率较高的临床科室,并无显著改善,反有增高趋势,分析原因可能为:①我科虽于2016年初开始建立质量管理体系,但在不合格样本的登记、管理及统计分析等方面制度尚不完善;②自2017年起,随着不合格样本管理制度趋于成熟,不合格样本的判定条目逐步增多,以往部分让步检验的样本也被识别为不合格样本;③虽于2017年2季度起,针对不合格样本送检率高的临床科室进行了逐一沟通,但存在未针对主要负责人进行沟通、沟通对象不固定、沟通内容不详尽不全面等因素,导致沟通效果不佳。上述原因导致我科在质量体系建立初期,未能有效降低不合格样本发生率。我科样本不合格的主要原因为溶血、样本量不足和抗凝样本凝集,占比约80%,与多数文献[2,7-8]报道的主要不合格原因一致。进一步分析发现,不同类型样本的不合格原因也有明显差异:动脉血样本中以样本凝集为主(占77.2%);尿液样本和特殊体液样本以样本量不足为主(分别占70.2%和90%);粪便样本中以样本类型错误及样本无或量少为主(分别占41.8%和31.6%);静脉血以溶血、样本量不足、凝集为主(分别占44.7%、20.5%、19.7%)。临床沟通与培训时可据此有针对性推出相应的预防措施,降低医护人员及患者在各类采样过程的不合格发生率,提高分析前质量。

在本研究中,不合格样本送检率均在四季度最高,2017年一季度样本不合格率仅次于四季度(P>0.05),二、三季度则明显低于一、四季度,分析造成这种差异的主要原因为一、四季度天气相对寒冷,血管收缩变细,同时患者着装多,肘静脉局部淤血或血管暴露不佳,增加了穿刺难度,更易出现溶血、采血量不足或凝集等情况。针对这一情况,加强采样前患者准备的指导、增加一、四季度培训与沟通频率是降低不合格样本发生率的持续改进措施之一。由于我科不合格样本的电子登记管理系统于2015年年底开始启用,初始运行时考虑到工作人员的适应性,可能导致2016年一季度部分不合格样本的登记遗漏,因此该季度统计结果无法真实反映实际情况。

统计显示,不合格样本送检率较高的临床科室,主要是重症医学科、新生儿科、烧伤科等科室,与以上科室沟通频率较高,但并未取得较明显或较持续的改善。分析一方面与以上科室患者病情危重、采样频繁或患儿年龄低幼,穿刺技术要求高等情况有关;另一方面与沟通时仅简单反馈了不合格样本统计信息,而未与相关科室深入探讨关键原因及解决措施有关。

2 不合格样本现状思考及对策

我科在ISO15189质量体系建立初期,为提高分析前质量,进行了包括修订相关程序文件、修订用户手册并重新登记发放、组织全院医护及样本运输部门进行相关知识培训、不合格样本信息系统通知与电话通知双反馈、不合格样本信息统计与临床沟通等一系列改进措施。但对比近两年不合格样本统计信息,虽总体不合格率均在质量指标允许范围之内,但改进效果却不甚理想。因此,加强不合格样本的规范识别、优化不合格样本处理流程、深入分析不合格样本信息,细化培训、沟通的内容与方式,是持续改进分析前质量的主要内容。

2.1 进一步建立健全标本采集识别流程 影响分析前样本质量的因素很多,尤其部分因素造成的样本质量不良具有隐蔽性及难控性[9]。加强不合格样本的规范识别,需建立详细高效的不合格样本的识别流程,尽可能全面的识别样本存在的不合格因素。如采集量是否符合要求,抗凝样本是否有凝集,离心后样本有无脂血、溶血情况等;为满足检测要求所规定各项目的可接收样本量范围或最小样本量;系统设定各项目采样及送检超时的拒收提示;脂血样本可做让步接收的项目和特殊情况等。规范样本识别既要保证样本质量,又要避免资源浪费和不必要的重新采集,缩短检测周期。

2.2 进一步增强对临床的培训与沟通 影响分析前质量的主要因素更多是在实验室以外的各个环节中,加强培训与沟通是降低不合格样本率的重要途径。但笼统的培训和形式化的沟通并不一定能取得理想的效果,而有针对性的细化培训方式与沟通内容是培训与沟通工作的重点。与临床医生沟通的主要是规范填写申请单,正确下达医嘱,特殊情况下,规范更改或取消医嘱。对护理人员与检验科采血岗位人员的岗前培训应系统、全面、详尽;每年1~2次的常规培训应结合上一年度(或季度)存在的主要问题及新项目、新规范进行;与临床科室的沟通方式,除了反馈该科不合格样本统计信息外,还应主动与临床探讨原因与解决措施,提高临床对分析前质量的重视度。如重症医学科的样本溶血率及凝集率居高不下,与该科护士长深入沟通后发现,因该科患者病情危重、检查项目多、采集频繁,护士多采用10mL注射器从股动脉采血,然后注入真空采血管,采血方式、注入方式及混匀及时性等环节均可能影响样本质量。沟通后的解决措施为:针对使用大容量注射器采血可能导致样本不合格的因素进行讨论和重点培训,同时每月反馈该科不合格样本清单,可将不合格样本落实到具体的操作者,对该类缺陷事故发生较高的护理人员进行重点培训。有学者[10]将影响样本不合格的因素分为三类:技术性、知识性与责任性,有效的培训与沟通即是消除知识性与责任性因素,最大程度降低技术因素造成的不合格样本的发生。

2.3 进一步增强针对性的培训指导 深入分析不合格样本信息,挖掘内在规律,指导培训及沟通方案,增强培训与沟通效果。根据不同样本类型主要不合格原因的差异,可有针对性的培训与指导,如不合格动脉血以发生凝集为主,培训时应重点强调混匀的方法与及时性;不合格尿液样本以样本量不足为主,指导患者采样时应强调采集量。根据各季度不合格样本率的差异,可在发生率较高的冬季增加临床沟通和培训频率,加强指导患者采样前准备等。

总之,随着实验室管理体系的逐步完善,各项管理制度和操作规范的落实,分析中与分析后误差将越来越少,分析前误差的比例可能会更加突出。解决样本的不合格因素需要所有检验人员及多部门参与的、循序渐进的过程,首先将易控性因素,如条形码错误、凝集、样本量不足等因素的发生率控制到最小范围,再针对难控性因素,如药物干扰、生理变化、饮食影响等,加强对临床医护的宣传力度和普及范围。对分析前质量的管理,是一项长期持久的工作,需要时时监控,不断分析、总结和持续改进,才能有效降低样本不合格率,提高检测结果的准确性和可靠性。