论传播在现代博物馆中的应用

董瑜

摘 要:随着社会的进步和发展,人民对精神文化的需求日益增长,博物馆的社会作用也越来越备受关注,传播学作为实现博物馆社会职能的主要手段之一,在博物馆中的应用也更加广泛。

关键词:博物馆;传播学;传播者;受传者;讯息;媒介;反馈

博物馆的出现最初是源于对物品的收藏,《国际博物馆协会章程》对博物馆定义进行了修订。修订后的定义是:“博物馆是一个为社会及其发展服务的、向公众开放的非营利性常设机构,为教育、研究、欣赏的目的征集、保护、研究、传播并展出人类及人类环境的物质及非物质遗产。”博物馆定义的确定,明确了博物馆的性质和功能。可见,博物馆对于社会的作用也更宽泛,包括:①收集,保藏文物、标本和其他实物资料。②传播科学文化知识,提高公民科学文化素质。③思想品德教育。④科学研究。⑤丰富人民群众的文化生活。

传播学是20世纪出现的一门新兴社会科学。而且是一门边缘学科,它与新闻学、社会学、心理学、政治学、博物馆学、系统论、信息论等诸学科有着千丝万缕的联系。

传播学的五要素:传播者又称信源,指的是传播行为的引发者,是以发出信息的方式主动作用于他人的人;受傳者,又称信宿,是讯息的接收者和反应者,是传播者的作用对象;讯息,是指由一组相互关联的有意义符号组成,并能够表达某种完整意义的信息;媒介,又称传播渠道、信道、手段或工具。媒介是讯息的搬运者,也是将传播过程中的各种因素相互连接起来的纽带;反馈,指受传者对接收到讯息的反应或回应,也是受传者对传播者的反作用。

五要素在博物馆中的体现:传播者是博物馆的工作人员;受传者是观众;讯息是以“物”为单位的博物馆藏品中蕴含的历史内涵;媒介是陈列展览辅助手段;反馈是意见簿(箱)或微信、微博的留言。不同类型的博物馆传播的媒介是不同的,例如,科技博物馆主要是依赖语言符号(书写文字和口头语言)及数字多媒体等高科技语言符号传播信息,而在遗址类博物馆中,博物馆的藏品(陈列物)则发挥着重要的作用,通过陈列设计语言以藏品、墓葬为载体传播知识和文化。

1 以传播历史知识与主题教育活动的结合

1986年10月4日至11月30日,在北京市房山区琉璃河西周燕都遗址发现的M1193号大墓,震惊了当时的考古界,其中“令克侯于燕”这句话,引起了考古专家的关注,把周初燕国史的研究推向了高潮。铭文证实了实地就封并管理燕国的是召公的长子——姬克。M1193号大墓出土的两件酒器,为我们确定琉璃河遗址为西周燕国的始封地提供了可靠的物证,同时也证明了M1193号大墓就是燕侯姬克的墓。

众所周知召公不仅政绩突出,政治地位显赫,而且他勤政爱民,更是深得百姓的爱戴。《史记·燕召公世家》载:“召公之治西方,深得兆民和。召公巡行乡邑,有棠树,决狱政于其下,自侯伯至庶人各得其所,无失职者。召公卒,而民思召公之政,怀棠树不敢伐,歌咏之,作《甘棠》之诗。”诗曰:“蔽芾甘棠,勿剪勿伐,召公所茇。蔽芾甘棠,勿剪勿败,召公所憩。蔽芾甘棠,勿剪勿拜,召公所说。”甘棠也因此成为勤政爱民、施行德政的代表。《史记》等文献资料称颂召公“明德慎刑,务从节俭,勤政爱民”。北京市西周燕都遗址博物馆(以下简称我馆)以召公故事为典型范例,围绕他辉煌的一生:他辅佐了周文王、周武王、周成王、周康王四代王,在殷末迷信思想特别浓厚的社会环境下,首先提出了“天命靡常”“天不可信”,认为应该“时我”“惟人”。“时我”即依靠自己,“惟人”即相信和依靠老百姓,就是统治者应该以民心作为制订政策、实施政治的出发点,不要违背人民的意志,“我民罔尤违”,提出“敬德保民”思想,平定“三监之乱”“成康之际”,天下安宁,刑错四十余年不用。

抓住历史知识为“讯息”和展览为“媒介”的契机。我馆社教部作为传播者结合自身特色与中央文化管理干部学院、北京理工大学基础教育学院等院校和企事业单位联合开展了一系列主题教育活动,如“中国梦”“为你而歌”“新时代新担当新作为”“人人谈廉政”“五四青年节”“党员主题日活动”等,在宣传历史文化知识的同时结合不同的主题活动,实践性地将学习和参观有机融合,提高参观质量,充分调动参观者的积极性、主动性和参与性。从听觉、视觉、触觉等多角度深入学习和参观,参观者“反馈”收获的不仅是一次参观或学习,而是心灵深处“三观”的升华和洗礼,引起“受传者”的共鸣,即认认真真学习,老老实实做人,干干净净做事,勇于担当和作为,立足本职工作,为首都发展贡献自己的力量!

2 以“鼎天鬲地”传播的博物馆文化

我馆社教部开拓新思路借助“顶天立地”的“鼎”“鬲”文字谐音,巧妙地将琉璃河遗址出土的馆藏器物“堇鼎”和“伯矩鬲”与中国人“顶天立地”的民族气概联系在一起。从器物演变佐证文明起源与发展,将天地阴阳的周而复始与中华民族的伟大复兴联系起来,鼓励青少年敢于创新、勇于担当。“鼎”是我国青铜文化的代表,本是古代的烹饪之器,用以炖煮和盛放鱼肉,后发展为传国重器,是国家和政权的象征。历商至周,都把定都或建立王朝称为“定鼎”。

堇鼎,出土于琉璃河遗址M253,口稍向内敛,口沿外折,方唇,直耳,鼓腹,兽蹄形足。两耳外侧各饰一组两头相对的龙纹,口沿下饰一周兽面纹带,纹带是6条扉棱将鼎周等分为6段,每段各以扉棱为中轴之鼻、额组成兽面纹。鼎腹内壁铸有铭文4行26字,口径47厘米,通高62厘米,重41.5千克。内容记述了燕侯派堇(人名)前往宗周(今陕西岐山、扶风一带)为太保奉献食物,在庚申之日,太保为堇的辛劳赏赐给堇贝币(西周时期一种货币),堇用这些贝作了已故太子葵的宝尊鼎。由此也说明堇是燕侯下属的重要贵族。在器物的颈部和足跟部都饰以饕餮纹。饕餮是古人传说中一种好吃凶残的动物,当时的人们把它刻在器物上为的是“驱悲辟邪”。这种纹饰变化很多又俗称“兽面纹”,其基本形象很像“牛头”或“羊头”等动物的颜面。是西周青铜器的主要纹饰之一。此鼎的纹饰就好似“牛头”,并以突起的扉棱为牛鼻子,显得鼎更加雄伟气魄。堇鼎是北京地区发现的最大、最重的青铜礼器。

田敬东(参加琉璃河遗址发掘的考古学家)回忆:“一直发掘到很深都出水了,还没有见器物,当时有些同志都想放弃了,又出水了又见不着东西,挖这么深还见不着东西,当时可能有人想试试。就试试拿洛阳铲再扎扎,看看里边有没有东西。往下一扎正好扎在器物上,因为考古人员有这手感,探铲碰上东西碰不上东西,他手感不一样。他往下一扎可能正好扎在青铜器上了,有东西,大伙的精神都来了,虽然出水了,但是下边又有东西,那就肯定没白挖,不能放弃这个念头又重新被点燃了,就继续挖,但是很可惜,出水太多,里面的水抽不干。最后我们工作人员只好在水里挨着摸,摸着一件像铜鼎、铜盘、铜盉,它们在什么位置,就赶紧告诉岸上的一个同志,他负责记,记录铜鼎出来的在什么位置。像堇鼎当时还不知道叫堇鼎,就叫大铜鼎,个儿也比较大。大铜鼎没法往上拿,因为有水,嘬劲比较大,搬不上来,两个人往上拽都拽不上来。上次葛英会先生说他当时发掘的时候都是用倒链拴上绳子倒,当时绳子都给拽折了。”我馆以制作的视频宣传片为“媒介”,传播考古知识和褒扬考古工作者一不怕苦,二不怕累,任劳任怨的“工匠”精神,对于“受传者”而言,是精神层面的激励和正能量的传播。

鬲出现于新石器晚期,是我国古代特有的陶制炊器,用于烹煮谷物。鬲的发明使我们的祖先正式从生食进化到熟食,对人类进化与社会发展起到至关重要的作用。

伯矩鬲(li)出土于琉璃河遗址M251。口径22.9厘米,高33厘米,重8.25千克。器身、器足、器盖、盖钮皆采用牛面为纹饰,在雕刻技术上有浮雕也有立体雕刻。鬲的三个袋足为中空,浮雕出三个牛面,牛吻部内收而额部前倾,作牛斗状。牛面有鼓起的大鼻,如铜铃般的巨目,两只粗壮的角向上方跷起,与相邻的牛角两两相对,给器物增添了森严的气氛。盖、钮各由两个牛头向背组成。盖上四只牛角稍稍翘出器耳上方,使器盖中部自然下陷。立体雕刻的双牛盖钮,在凹陷处突然竖起,组成一个完整和谐的整体,器物的器足、器身、器盖、盖钮上皆采用牛头做装饰,共有立体和浮雕的牛头7个,因此俗称“牛头鬲”。是西周青铜器中的一件艺术杰作,享有“国宝”的美誉,它还有幸被选为新首都博物馆的馆徽。在琉璃河遗址出土的近万件青铜器中,这一件是西周燕国青铜器中罕有的珍品佳作,堪称精品中的孤品,充分展现了西周时期精湛的铸造工艺和工匠们的聪明才智。

盖内铸有铭文“在戊辰,燕侯赐白矩贝,用作父戊尊彝”,大意为在戊辰这一天,燕侯赏赐伯矩(人名)一些贝,伯矩用这些贝为死去的父亲戊做了这件宝器。这件造型独特,纹饰奇妙的青铜器,在国内出土文物中实属罕见,是一件具有重要历史价值和艺术价值的珍品。伯矩鬲被当时的考古工作者称为“牛头鬲”。葛英会(参加琉璃河遗址发掘考古学家)回忆:“伯距鬲在堇鼎的西北方向,大概有30米这样的距离,因为那是一个车道沟(发掘现场),这个出堇鼎(M253号墓)的地方在沟的中间,那个(M251号墓)是向前走30米,靠路侧的一个断崖上头,那个断崖的底部,大概也就挖了半米深,就出了伯距鬲,有一半是挂在悬崖上头,把土切下去,然后在平面的地方又挖了大概有半米深,就看见器物了……”我馆制作的视频通过专家讲发掘故事为“媒介”,普及基础考古知识,结合遗址博物馆的特殊性,满足“受传者”对考古的好奇心和对考古知识的渴求。

我馆社教部以“鼎天鬲地”的博物馆文化为“讯息”,赋予堇鼎和伯矩鬲这两件青铜器崭新的生命和定義,让文物“活”起来,以陈列展览为“媒介”和手段,通过视频和考古专家讲发掘故事,传播中国传统文化,并将传统文化与新时代精神有机地结合在一起。以“鼎”“鬲”的文字谐音,以琉璃河遗址出土的器物与“顶天立地”的爱国主义精神联系起来,将先辈开疆拓土的辉煌历史与创新发展的时代责任联系起来,鼓励青少年(受传者)敢于创新、勇于担当!

“青年是国家发展的栋梁,要有强烈的国家复兴担当,主动承担国家发展的重任”“理想信念是共产党人的精神之‘钙,也应是青年人大脑之‘维生素”[1]。我馆是北京市爱国主义教育基地,针对高三学生,我馆组织了“成人礼活动”,他们怀揣18岁的梦想,在“鼎天鬲地”文化背景墙前举行独特而难忘的成人礼仪式。活动以“责任”为主题,经过宣读誓词、学生心声、颁发证书、老师寄语、馆长嘱托和共同祈愿等环节。18岁的他们从青涩走向成熟,从少年迈向成年,“鼎天鬲地”的文化内涵激励他们把握好高考前每一分每一秒,敢于拼搏,勇于担当,做有理想、有信念、勇挑重任的青年一代!留言簿上一行行寄语和建议是对我们工作最好的“反馈”和褒奖!激励着文博人转变思想,改变以“物”为中心和“有什么展什么、展什么看什么”的传统思维,充分发挥传播在博物馆中的作用,以“成人礼”为开端,策划设计出更多符合大众审美、贴合不同年龄层观众需求的展览和活动,提供更加人性化的服务设施和服务项目。

3 以文创产品为窗口传播中国特色

在中国,“文物”一词联系在一起使用时,最早见于《左传》。《左传·桓公二年》记:“夫德,俭而有度,登降有数。文物以纪之,声明以发之,以临照百官,百官于是乎戒惧而不敢易纪律。”之后又有《后汉书·南匈奴传》:“制衣裳,备文物。”以上所说的“文”“物”原指当时的礼乐典章的制度,与现代所指文物的涵义不同。再到唐代,骆宾王诗:“文物俄迁谢,英灵有盛衰。”杜牧诗:“六朝文物草连天,天淡云闲今古同。”这里所指的“文物”,其涵义已接近于现代所指文物的涵义,所指已是前代遗物了[2]。而今,“文物”一词已经成了价值不菲和“陈列品”的代名词。

“文物是历史的记录者和见证者,凝结了古代劳动人民勤劳与智慧的结晶,反映了一个时代的社会文化”。文物的价值是客观的,是文物本身就固有的。文物是博物馆的立身之本,博物馆作为非营利的机构,对公众开放,为社会发展提供服务,以学习、教育为主要目的。文物在博物馆的展览、展示是其基本价值的体现,如何挖掘传播文物价值,以及文物在现代博物馆中的运用,如何使博物馆大放异彩,如何激活文物的生命力,把跨越时空、超越时间的文物魅力与时代精神联系起来,推动创造性转化为生产力,已成为新时代博物馆发展的命题和重大发展趋势。

众所周知,一件文物(藏品)从库房到展厅,要经过很多流程,文物(藏品)对自然环境的温度、室内环境、库房环境、相对温湿度、文物柜(箱)等都有着很高的要求。除此之外,还有安保措施、库房管理、文物运输等环节,但是我们也不能以“保护文物”之名让文物藏在库房里“睡大觉”,使文物本身具有的历史价值、文化价值、社会价值无法发挥出来。要遵循“在保护中发展,在发展中保护”。

无论以前人类有多么辉煌的文明,都无一例外地将被历史所封存。人类不断地创造文明,文明却无法永生,这是亘古不变的法则。但是,我们可以通过博物馆和博物馆的藏品去寻找文明的足迹。藏品是不可再生的人类文化遗产,保护它是博物馆人的天职;从藏品保管员的角度讲,藏品最好秘不示人;但博物馆的社会职能就是对外开放,并要有固定和临时展览展示给观众。按照博物馆条例,“国家鼓励博物馆挖掘藏品内涵,与文化创意、旅游等产业相结合,开发衍生产品,增强博物馆发展能力”“在保护中合理适度利用文物”,权衡保护与利用的辩证关系,在矛盾中合理使用文物(藏品),在规定范围内用好文物是文博人的责任和担当。

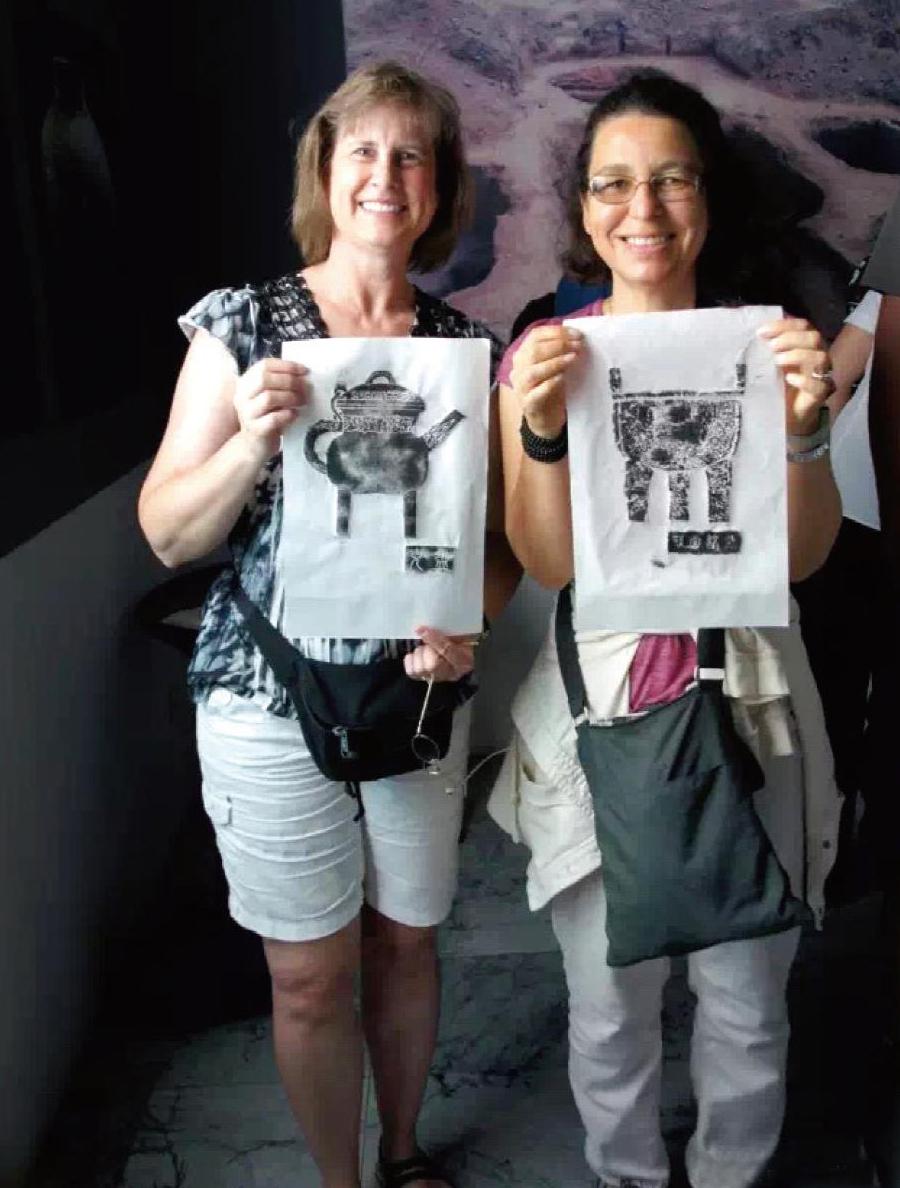

我馆设计了以青铜器克盉、克罍图案为原型的石板模具,以克盉、克罍精美的圖案为“讯息”,借助常设展览为“媒介”,将器物请出展柜,让更多的人触摸历史,感受青铜器之美。体验者首先在宣纸上喷水,再通过敲打使宣纸和石板模具之间紧密接触,纸上便拓印出了石板上克盉、克罍图案中凹凸的花纹和图案,接着再沾上墨汁,反复敲打花纹,精美的花纹和图案便跃然黑白之间,充分调动体验者的视觉、听觉、触觉让体验者亲身感受青铜器之美。触摸五千年的历史文化和西周时期精益求精的工匠精神,激发体验者(受传者)主动去寻找、去聆听“文物”,通过展板自己讲故事,充分满足了现代人对博物馆体验式参观的需要和转变。

我馆将时下兴起的3D打印技术与文物碰撞出了科技的“火花”,以琉璃河遗址M1193号大墓中出土的克盉、克罍两件青铜器器形为“讯息”,展览介绍为“媒介”,开发了3D打印台灯,受到了文博爱好者(受传者)的好评和“反馈”。它们从M1193号大墓中走到了琉璃河燕都遗址博物馆的展柜中,又从展柜中袅袅地走进家家户户,甚至成为外国友人回国馈赠亲朋的“中国礼物”。克盉、克罍的价值从贵胄的“酒器”再到时下的“台灯”,这是历史文化的传承和当代文化精神的继承与发扬,是我们引以为傲的文化自信,更是中国特色和“标签”的最好诠释。

克盉、克罍不仅仅是北京3000年建城史的实物证据,同时也是科技跨越式发展实现的“中国梦”,更是中国人5000年深厚历史底蕴的文化自信。克盉、克罍在我们身边静静的“讲述”着它们“身世之谜”的故事。成为传播文化的使者,给我们启示,给后人启迪!

参考文献

[1]吴诗池.文物学概论[M].上海:上海文艺出版社,1996.

[2]王相坤.理想信念是共产党人精神上的“钙”[EB/OL].http://zgdsw.org.cn/n/2013/1212/c219002-23822344.html,2013-12-12.