唐代分韵赋诗用韵研究

赵 烨

(浙江大学 中国古代文学与文化研究所,浙江 杭州 310058)

一、分韵赋诗的缘起

“分韵”,又称“赋韵”或“探韵”,即分得韵字。分韵赋诗就是文人在集会上采用分韵的方式,使用所分得的韵字进行诗歌创作的活动。这一活动起源于魏晋南北朝的联句,在初唐经帝王和宫廷文人的推崇与实践发展成熟,分韵诗也随之成为唐代一种重要的诗歌类别。

根据分韵方式的不同,唐代的分韵诗共有两种创作方式:

其一由联句诗的分韵方式发展而来。即诗人在进行诗歌创作时,分得了所有具体的韵字,如许敬宗的《五言七夕侍宴赋韵得归衣飞机一首应诏》,这说明在这次分韵赋诗活动中, 许敬宗分到了“归”“衣”“飞”“机” 这四个韵字, 他必须以这些字为韵脚,创作一首完整的四韵诗。 其诗云:

一年衔别怨,七夕始言归。破涕开新靥,微步登云梯。

天回兔渐没,河旷鹊停飞。那堪尽今夜,复往弄残机[1](P465)。

其二由分题诗的分题方式发展而来。即诗人在分韵时,仅分得一个韵字,在写作诗歌时所使用的其他韵字,都必须和分得的这个韵字押韵,都是从这个韵字所属的韵部或邻近的韵部中根据需要选择的,如虞世南的《侍宴应诏赋韵得前字》,其诗云:

芬芳禁林晚,容与桂舟前。横空一鸟度,照水百花然。

绿野明斜日,青山澹晚烟。滥陪终宴赏,握管类窥天[1](P473)。

据张明华《唐代分韵诗研究》[2](P276)所考,现今可判断为分韵所作的诗歌共三百零四首,其中由联句诗发展而来的诗歌仅有二首,且此类诗歌在宋代以后几乎绝迹,其余均源自分题诗,两类分韵诗逐渐缩小为一类。因而唐代的分韵诗主要指由分题诗发展而来的那一类诗歌,受分韵形式的影响,其在用韵特点上呈现了独有特色。

二、分韵诗的分韵方式及影响因素

唐代分韵赋诗的基本流程,在初唐时期经过地方文士和中央皇室的反复试行,已逐渐建立起了一套范式,具体流程可分为选定韵字、探取韵字、限定体裁、创作诗歌、诗歌评比、写作诗序等几个环节。 其中,关涉到诗歌用韵的主要为选定韵字这一环节。

在分韵赋诗前,先应选定韵字。 唐人在分韵赋诗时,通常在作诗前先集体选定一批韵字,再由与会者随机探取分配,并以此为据创作分韵诗。 据对现今所存的三百零四首分韵诗的统计,唐代现存的分韵诗共使用韵字一百六十八个,其中绝大多数韵字仅出现了一次,从表面上看带有较大的随意性和偶然性。但统观整体,可发现唐人在选择韵字时,仍对某些韵字呈现了不同程度的偏爱。

由于分韵赋诗活动通常在文人宴集时举行,因此影响韵字的因素也往往与赋诗时的环境背景,即宴集的情况相关,大致如下:

一是宴集举行的时间。 时间一般指季节。 在已统计的一百六十八个韵字中,“春”字和“秋”字各自被使用了四次,“冬”字被使用一次,诗歌也均与韵字标示的季节对应,如使用“春”字的有《春夜韦明府宅宴得春字》等,使用“秋”字的有《卢明府早秋宴张郎中海园即事得秋字》等,可见分韵赋诗时取季节为韵较为常见。 有时尽管未直接使用季节,韵字也与该季节的气候、景物特征等相对应,如以“凉”字为韵的诗《送宋五之问得凉字》 等作于秋季,以“寒”字为韵的诗《晦日陪侍御泛舟北池(得寒字)》等均作于深秋或冬季。

此外, 唐人常于特定节令频繁举行分韵赋诗。在现今可知的分韵集会中,举行于正月晦日的有四次,上巳有五次,重阳有三首,此外经常举行活动的节令还有清明(一次)、端午(两次)、中秋(一次)。其中正月晦日(大月三十,小月二十九)、上巳(三月三日)和重阳(九月九日)尤为高发,这三个节令即为唐人所谓的“三令节”。 《旧唐书》有载:“(四年九月丙午),诏:‘比者卿士内外,左右朕躬,朝夕公门,勤劳庶务。 今方隅无事,烝庶小康,其正月晦日、三月三日、九月九日三节日,宣任文武百僚选胜地追赏为乐。’”[3](P366)这些分韵诗多依托于时令的气候、景物、习俗等选择韵字。如调露二年(680)三月三日在洛阳山亭举行的一次分韵赋诗, 选择了“鱼”“郊”“人”“花”“哉”“烟”,均与当时的环境、景物等相关。

二是宴集举行的环境、场所。 雅集赋诗时往往挑选周围之景和眼前之物作为韵字,在现可知的韵字中,名物类韵字共四十六个,约占三分之一,这些韵字大体可分为自然景物与人文事物两类。自然景物包括泉(2)①、溪(3)、鱼(2)、花(3)、山(3)等,符合赋诗时的环境特征;人文事物包含酒(1)、琴(1)、杯(1)、扉(1)、门(1)等,也俱为寻常宴会上可见之物,自然景物的比重远高于人文事物。 从初唐至五代,宴集赋诗的场所发生了变迁,对韵字产生了一定影响。初盛唐时,分韵赋诗多在宫廷中举行,皇帝及宫廷文人为主要创作者;进入天宝后,皇帝与近臣的写作热情逐渐消散,分韵赋诗开始向社会中下层转移,边塞幕府成为活动频发的中心场所。

宫廷侍宴诗在选定韵字时, 多采用 “歌”“好”“春”“浓”“长”等带有美好意蕴的字,或“林”“树”“筵”等未体现情感倾向的名物,“寒”“凉”“忧”等字非常少见,“山”“泉”“郊”等难以在宫廷内见到的自然景物也未出现。 其中“风”字尤为受到偏重,它在所有韵字中共出现六次,为当前所知使用频率第三的韵字,且均出现在宫廷侍宴诗中。 这是因为在初盛唐时, 皇帝想借分韵赋诗这一形式推广文治教化,因而此时期的宫廷侍宴诗,多为对政治、政绩等的传颂,选择此类韵字较为符合作诗需求。

三是宴集举行的原因。唐代举行文人雅集的类型大致可划分为应节令聚会、宫廷赐宴、迎来送往的公私宴集三种。第三类诗以描写离情别绪为主要题材,在韵字选择上也呈现了几种倾向:其一是表明迎来送往的动作,如归(《送吏部李侍郎东归得归字》)、来(《西亭送蒋侍御还京(得来字)》)、迎(《奉和圣制送张说上集贤学士赐宴赋得迎字》)、回(《舟中送李八(得回字)》)等;其二是渲染送别的情感,如寒(《醴泉东谿送程皓、元镜微入蜀(得寒字)》)、凉(《送宋五之问得凉字》)、离(《送李卿赋得孤岛石(得离字)》)等;其三是描绘送别时所见之景,如柳(《送韦十二丈赴襄城令三韵(柳字)》)、云(《春初送吕补阙往西岳勒碑得云字》)、江(《送杨录事充潼关判官(得江字。 一作充使)》)、蝉(《送永寿王赞府径归县(得蝉字》)等。

除了以上三种情况,还存有少量赋诗者已注明选择韵字原因的情况。 如元和五年(810)窦牟、韩愈、韦执中三人同寻刘尊师不遇,便以“同、寻、师”三字分韵赋诗,《全唐诗》卷二七一录窦牟《陪韩院长韦河南同寻刘师不遇(三字分韵,牟得同字)》一诗时有小字注明[1](P3035):“以同寻师三字分韵。 牟得同字。 ”这是为了增加赋诗难度,考量赋诗者的诗才,同时加强分韵赋诗活动的趣味性,因而多带有娱乐性和赋诗者的主观性。

三、分韵诗的用韵特点

唐代诗文用韵,通常同摄通押,但近体诗更严格,例如古体诗止摄的支脂之微同用,但在近体诗中,支脂之同用,微独用等。在现存的三百零四首分韵诗中,有古体诗十四首,其余均为近体诗,因而这一部分主要针对分韵诗中的近体诗。

(一)韵数多寡

分韵诗韵数的多寡通常在分韵赋诗前就已事先约定, 由作序者记录在分韵诗序的书写程式中,如唐中宗的《九日登高诗序》序末云:“人题四韵,同赋五言。”自中唐以后,有时也在诗题中标明,如《奉观严郑公厅事岷山沱江画图十韵(得忘字)》等。 根据现存材料,可知在同一场分韵赋诗活动中所作的分韵诗,其韵数、字数等形式均须相同,但同一日进行的数次分韵赋诗彼此独立,诗歌韵数可不同。 例如开元十八年(730)三月初三上巳节,张说先后参与了两次分韵赋诗,分别以筵字和潭字为韵写成了《三月三日诏宴定昆池宫(一作管)庄赋得筵字》《三月三日定昆池奉和萧令得潭字韵》二诗,前者为一首七绝,后者则为一首五律诗。

从现今可见的材料来看, 唐代的分韵诗无常格,二至十八韵俱存,最长的一篇为韩愈的《燕河南府秀才得生字》,共有二十韵。 总体以四韵为主,二韵、五韵、六韵、八韵间以杂之,其余韵数出现次数较少,或为某次诗会诗人的偶意为之。 从不同时期的分布差异来看,初唐时以四韵、五韵、六韵为主,随着分韵诗在盛唐成熟定型, 其韵数逐渐增加,反映了此时期声律的渐趋完善与诗人诗才的高涨。至中唐韵数更趋多样化,这是因为此时分韵赋诗的中心已转向民间,多在社会中下层朋友交往的宴集上举行,故而受范式束缚小,着意打破常规、丰富形式以取乐。

(二)韵字平仄

从韵字的平仄来看,在现存的三百零四首分韵诗中,使用仄声韵的有三十八首,占总数的12%,其余均使用平声韵。现今可见至少有两首诗存世的诗会共有十九次,其中在一次分韵赋诗中仅使用平声字的有十四次,如贞观十五年(641)刘孝孙、凌敬、赵中虚、许敬宗四人前往清都观寻沈道士不遇,分韵赋诗,分得的韵字为仙、都、芳、清;其余为平、仄声字皆用,如景龙三年(709),中宗与群臣同游临渭亭时分韵赋诗,使用的韵字有秋、枝、欢、历、酒、月等。 由于现今所存资料有限,未见仅使用仄声字的情况,但不能排除这种情况的存在。 平、仄兼用的情况俱出现在大型诗会中,这是因为此类诗会参与者众多,所需韵字数量大。 但这种平、仄兼用的情况在中唐以后就不再出现, 这应是与诗会规模缩小有关。

由上可知,唐代分韵诗以平声韵字为主,仄声韵字为辅,这是因为“平声是一个长音,便于曼声歌唱”[4](P7),满足了诗歌在某些特殊场合的吟唱需要。

(三)合韵情况

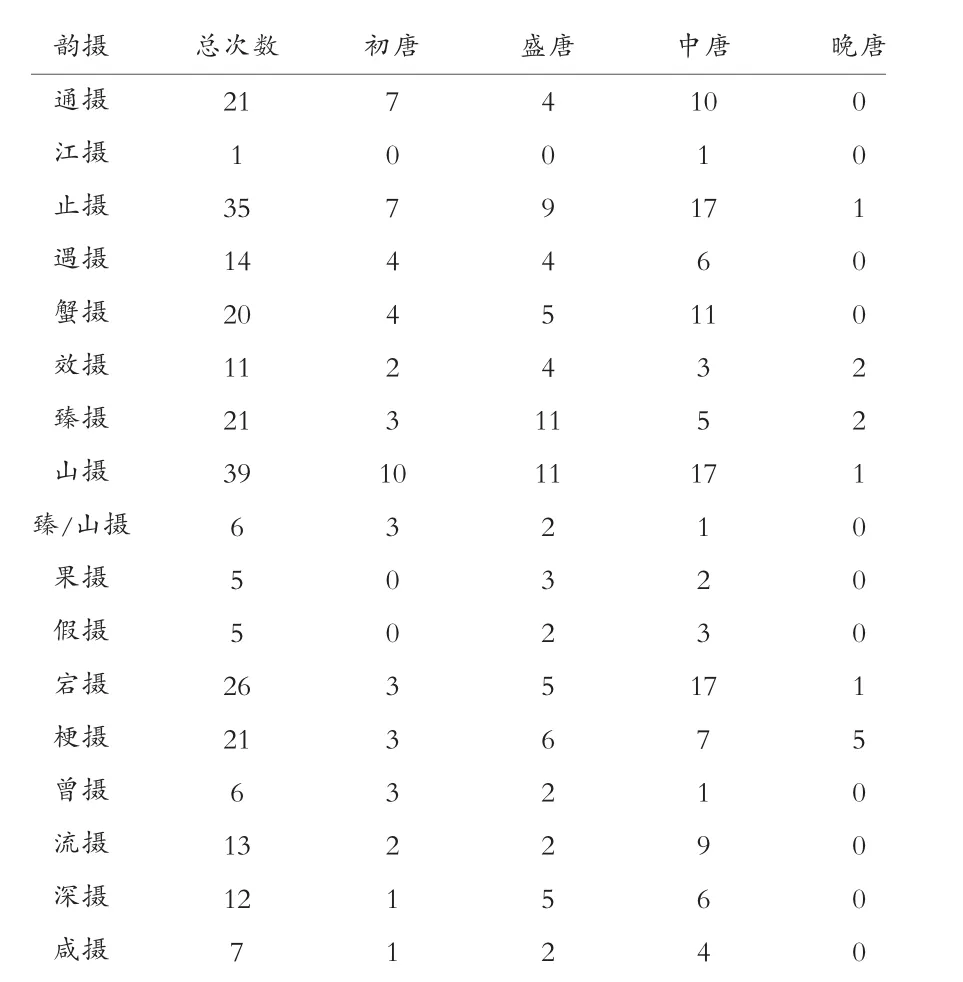

在现今可见的至少知其一个韵脚的二百六十四首分韵近体诗中,《广韵》 中的十六摄俱被使用,但各摄入韵的次数存在差异,具体情况如下表所示:

表1 十六摄入韵情况统计表

从用韵次数、范围、出现频率来看,在这十六摄中,山摄和止摄被选用频率最高,分别被使用三十九次(不包含与臻摄通押的情况)和三十五次,江摄使用频率最低,仅在中唐时期岑参的《送杨录事充潼关判官(得江字)》一诗中出现一次。 各韵摄在唐代不同时期的使用情况也存在差异,例如果、假等韵均在盛唐以后才在分韵诗中出现,宕、梗、流等后期使用频率较高的韵摄在初唐时也较少被使用。总体而言,用韵的多样化程度随着时期的推移不断加深,这与分韵诗在唐代的发展成熟轨迹基本一致。

王力《汉语诗律学》[3](P44)根据宽窄程度,将诗韵分成了宽韵、中韵、窄韵、险韵四类,通过对现今可知所有韵字的统计,发现共使用宽韵82 次(包含支7、先11、阳21、庚7、尤11、东13、真9、虞3),中韵51 次(包含元4、寒8、鱼8、萧0、侵10、冬1、灰4、齐4、歌3、麻6、豪3),窄韵37 次(微14、文9、删2、青4、蒸3、覃2、盐3),险韵3 次(江1、佳0、肴2、咸0),这说明唐代分韵诗在选择韵字时竭力避免险韵,窄韵使用次数也不高,但微、文等窄韵因较为合用,仍颇受诗人青睐。

从用韵是否合乎《广韵》来看,在这些近体诗中,不合《广韵》同用、独用规定而出韵的诗共6 例,包含寒桓先仙2 例,先仙删1 例,萧宵肴1 例,咸衔凡1 例,庚清青1 例,在二百多首的分韵近体诗中比例极低, 可见唐代分韵诗的用韵已十分严谨,但从中也反映了一些唐朝时期诗歌用韵中的存古现象。例如《广韵》规定山摄中删山同用,先仙同用,但皇甫冉的《酬裴十四(得晏字)》却出现了先仙删合用的现象。 其诗云:

淮海各联翩,三年方一见。

素心终不易,玄发何须变。

旧国想平陵,春山满阳羡。

邻鸡莫遽唱,共惜良夜晏[1](P2826)。

此诗的韵字依次为见(先部)、变(仙部)、羡(仙部)、晏(删部),即先、仙、删三部合用,与《广韵》的规定不符。这是因为在隋唐以前,删属于仙部,在齐梁时才出现独立倾向,此诗保留了删部在唐前的用法。再如清青同用,这是因为青在汉代、魏晋南北朝的音系中一直属于耕部, 隋唐以后才独立出来,而《广韵》中耕清可以同用。元魂痕同用的情况较为常见,共出现6 例,初盛中唐均有,与《广韵》中的规定相符,但宋代的韵图将元部归入了山摄,魂部归入臻摄,这也体现了从唐初到宋代语音发生的变化。

这些诗中还可见8 例跨摄通押的情况, 唐代不同时期俱有,比例亦较低,包括臻山5 例,止蟹1 例,山流2 例。 鲍明炜先生在《唐代诗文韵部研究》[4](P4)中指出:“在分韵 诗中也有一些诗文跨摄用韵,或两摄通押,或三摄通押,原因不外乎作家的特殊习惯……;其次是时代风尚,开始是个别人倡导,效法的人多,遂成风气;更重要的是语音起了变化,反映到诗文用韵上来。 ”可以用来解释分韵诗中出现的这些跨摄通押现象。 王力《汉语诗律学》提到:“譬如依照现代北方话,侵可通真,覃可通寒,盐可通先,依照西南官话,真可通庚青蒸,依照皖湘滇,阳可通寒,依照吴语,歌可通虞。 ”[5](P50)故而以上提到的这几例,除山流通押的两例外,其余可能受区域方言影响。 由上可知,在唐代分韵诗中臻山二摄跨摄通押较为频繁,包括元魂痕同用4 例,元文仙同用1 例,其中元、仙韵属于山摄,魂、痕、文、真韵属于臻摄。 据鲍明炜所考,“元韵与各组都有关系,与魂痕最密,依次与先仙、删山、寒桓次之”,而“山摄(除元外)与臻摄之间不直接通押,三次通押都以元韵作为中介”[5](P191)。 他认为臻摄与山摄频繁通押的原因是“这几摄韵尾不同,押韵不和谐,也许是方音的反映,各地分混不同”[4](P150)。居思信进一步证实了方音对诗歌用韵的影响,据其统计,先秦两汉至魏晋,元魂痕不相押,南北朝尤其至后期的梁、陈,元魂痕开始大量相押, 这是因为魏晋南北朝时,文化中心转移到南方,北方知识分子迁移后在作诗时不自觉受南方语音影响,而在南方方言中元与魂痕韵音相近,故而开始同用。传至唐代,随着政权再度在北方建立,元与魂痕的发音在与当时通行的语音中又有所不同,但“近体诗因为是以韵书为依据,自然是元魂痕三韵同用”[6](P116)。 故而唐代分韵诗中的几例主要的出韵现象,应是受南方语音的影响。 从总体上来看,分韵诗跨摄通押的例证较少,无法以此进一步推断唐代的其他语音变迁情况。

(四)韵字与情感的关系

汉字作为一种表音、 表意兼备的文字, 其形、音、义之间关系密切。 于省吾《甲骨文字释林》称:“言与音初本同字。 ”[7](P44)由于某些语音常用于表达某一含义,在长期的沿用中部分音、义之间建立了松散的联系。

唐代分韵诗有两类重要的题材:其一为宫廷侍宴诗,或描写宴会上的饮酒听乐活动,或展现宴会的布置场景,俱呈现了宴会的欢乐气氛,还带有一层对皇帝歌功颂德的意味;其二为迎来送往的公私宴集上所作的送别诗,渲染了送别的离愁别绪。 在对这两类题材的韵字的统计中,发现宫廷侍宴诗使用较高的韵字分别有风(6 次;平声东韵;通摄)、飞(2 次;平声微韵;止摄)、筵(2 次;平声仙韵;山摄)等,而送别诗的韵字中,归(5 次;平声微韵;止摄)、长(4 次;平声阳韵;宕摄)、山(3 次;平声山韵;山摄)等的使用频率较高。

这些韵字均为平声韵,符合王易所称之“平韵和畅”,又为开口呼或韵尾是鼻音,发音响亮度大。且大部分属于古人认为“洪”“雅”的东、删等韵部,为“韵之最美听者”。这是因为这两个题材的诗歌都有较大的抒情需要,往往用以吟唱,而这些音韵特点恰好满足这一需要。 由此说明,唐人在分韵赋诗时会有意识地选用符合此次宴集情况或书写需要的韵字用以作诗。但在对唐代宫廷侍宴场景下留存的72 个韵字的统计中,发现属于“洪”“雅”等要求的“韵之最美听者”仅有27 个,可见韵字所含情感在选择韵字时产生的影响,不及语音情况、宴集环境等因素大,情感与音韵间的联系比较松散。

值得注意的是,尽管分韵诗的题材、情感基调受宴集目的、环境等影响较大,韵字似乎处于为之服务的从属地位,但诗人有时也会根据韵字蕴含的情感来构设诗歌的内容。 以宋之问《三阳宫侍宴应制得幽字》为例,诗云:

离宫秘苑胜瀛洲,别有仙人洞壑幽。

岩边树色含风冷,石上泉声带雨秋。

鸟向歌筵来度曲,云依帐殿结为楼。

微臣昔忝方明御,今日还陪八骏游[1](P646)。

此诗所得韵字幽属流摄的平声幽韵, 王骥德、王易等均视之为“盘旋”“幽静”之韵,多用以抒发绵长缠绵或悲凉严肃的情绪,不适合用于作歌颂帝王功德的宫廷侍宴诗。 但宋之问此诗另辟诗径,取此韵中所含的“清幽”之意,来描写三阳宫的幽静。 诗歌通过将“离宫秘苑”比作仙人瀛洲,喻指皇帝为天上谪仙,虽未极写皇室宫殿的奢华与宴会场景的盛大,但同样达到了歌颂之效。

四、分韵赋诗的诗律价值

诗歌在初唐经历了约一百年才进入兴盛。相比于汉朝、宋朝等朝代的文学发展,速度事实上是很缓慢的。 但进入盛唐以后诗歌立刻突飞猛进,在玄宗朝即涌现出了数十位杰出的大诗人。促成这种突破的任务需要某些初唐时已兴盛的文学活动来承担。其中,成熟于武后、中宗朝的分韵赋诗具有即席赋诗的特点,即限时作诗,以先成者为优,这使得创作的诗歌普遍追求声韵和谐,进而促进参与的诗人对诗律进行多方探索与实践,为近体诗在盛唐时期发展至顶峰做了诗律方面的准备。

分韵赋诗为近体诗律的探索提供了实践平台。据陈铁民《论律诗定型于初唐诸学士》[8](P59-64)所考,初唐诗歌的定型约成于武后、中宗朝,是由此时期宫廷诗苑中的一批学士,尤其是奉命编纂《三教珠英》的珠英学士共同完成的。武则天称帝后,渐兴文事,圣历二年(699)她命内宠张昌宗召李峤、张说、宋之问、沈佺期等学士在内殿同修大型类书《三教珠英》,为文人士子学习诗文、辞藻提供参考用书。据《旧唐书·徐坚传》所载:“文词之士,日夕谈论,赋诗聚会。 ”[3](P3175)在修书近三年的时间内,这批学士通过在聚会时赋诗, 探讨总结诗歌的声律病犯、对仗技巧等,而分韵赋诗即为其聚会赋诗的重要活动形式。 在修书的三年内有记载的分韵诗共六首,俱为珠英学士所作。其中宋之问参与分韵赋诗尤为频繁,他共参与分韵赋诗九次,存诗六首、分韵诗序三篇,是初唐宫廷中参与次数最多且留存作品最多的诗人。由于初唐一百年左右的时间仅举行了六十三次分韵赋诗,且只有八十一首分韵诗存世,宋之问的参与频率和存作品数量都是很高的。这一活动增加了作诗的机会,有助于他在实践中不断完备作诗的声律技艺。 他最早所作的《上阳宫侍宴应制得林字》颔联和尾联间存在一处失粘,稍在以后所作的《奉和梁王宴龙泓应教得微字》也仅有一处失粘。根据杜晓勤《齐梁诗歌向盛唐诗歌的嬗变》中所附的《初唐五言新体诗声律发展统计表》,宋之问共有新体诗(包括五言四句、八句、长律)一百三十五首,其中粘式律诗数一百二十四首,占比约91.85%,而在其留存的六首分韵诗中,如果忽略诗中一两个字失粘的情况,符合粘式律的达100%,由此可认为宋之问的分韵诗相比于他的其他类型诗歌更近于定型以后的近体诗,分韵赋诗的创作实践使他在这类诗上率先达成了声律方面的近体化。

分韵赋诗的特殊形式又激发了宋之问等人对完备诗律的热情。 在分韵赋诗结束后,与会诸人还会对所作诗歌进行品评,选出一个“善场者”。 诗歌品评的标准以“即席赋诗”的速度为主。如宋之问《奉陪武驸马宴唐卿山亭序》有载:“各探一字,先成受赏云尔。”有时,为了增加活动的趣味性,还会对诗未成或后成者进行惩罚,如《唐诗纪事》卷一记载了中宗景龙三年(709)进行的分韵赋诗活动:“御制序云:‘人题四韵,同赋五言,其最后成,罚之饮满。’……是宴也,韦安石、苏瑰诗先成。 于经野、卢怀慎最后成,罚酒。 ”[9](P7)从表面上看活动的赏罚仅限于此, 但实际上由帝王举行的赋诗活动对臣子的晋升、文士的扬名都意义非凡,《新唐书·上官婉儿传》记载,中宗时赐宴赋诗,命婉儿“差第群臣所赋,赐金爵,故朝廷靡然成风”[10](P3488)。 宋之问凭借诗艺在宫廷分韵赋诗中颇为得宠,这一点可以在他所写的分韵诗序中体现。 他现今存序四篇,分别为侍从武后、武驸马、太平公主所作,俱为文臣云集的盛大宴会。 一次分韵赋诗活动只作序一篇,作为此次集会所作诗集的总摄,因而得到创作诗序的任务无疑是一种隐性的殊荣。 在帝王在场的赋诗活动中,一般由帝王本人撰写,如唐玄宗存序四篇,有时也会由帝王指定与会大臣中的一人完成,宋之问屡屡担当此任,如《早秋上阳宫侍宴序》序末云:“乃命小臣,编纪众作,流汗拜首,而为序云。 ”宋之问在武则天时官至奉宸府内供奉, 中宗朝则官至考功员外郎,都只能算作朝廷的中级文官,但他却数次担当为诗会撰写诗序的责任,诗歌技艺对他地位的擢升程度不言而喻。 受此类事例的鼓舞,加之宋之问本身在诗艺上的凸显,他的诗自然广受朝臣模仿。 加之珠英学士所修的《三教珠英》将探索所得的诗艺技巧编入书中,作为士子文人赋诗的参考用书,这极大地推动了近体诗的成熟和定型。

在天宝后期,分韵赋诗的中心脱离宫廷转至社会中下层,形成了以边塞幕府为中心的零散分布的模式,也逐渐失去了其在诗歌声律等层面的影响作用,而更接近于纯粹的文人集会活动方式。 这是因为它所聚集的文人群体较为松散,常因为组织中主要人物的迁徙而走向解散。同时即席赋诗的性质又使诗人普遍追求作诗迅疾, 率先谋求音韵上的和谐,而缺乏在内容、思想上的考量。这些都使得分韵诗在失去宫廷力量的支持后逐渐走向了衰落。但尽管如此,分韵赋诗仍是唐代一种重要的文学创作形式,它在文学史上的价值和意义应得到更多的关注和研究。

注 释:

①本文韵字后括号里的数字均为这些韵字在唐代分韵诗中出现的次数。