丽水碧湖平原古堰灌区景观研究

崔子淇 郭巍

摘要:浙江西南山脉间有河流冲积形成的谷地,古人在河流上修筑堰坝用以灌溉耕作并聚居,形成了多个古堰灌区。本文以浙江省丽水市碧湖平原古堰灌区为研究对象,从风景园林的视角将其理解为自然基底景观、水利系统景观、农业聚落景观和水利管理机制组成的自下而上的层状体系复合系统。通过文献解读、数据分析和现场调研,分析出古堰灌区的水利工程建设与道路运输对人居聚落的选址、空间形态和农田分布有一定的影响。通过研究碧湖平原古堰灌区的营造智慧,对保护古堰灌区乡土景观风貌、空间格局和水遗产具有一定借鉴意义。

关键词:风景园林;乡土景观;古堰灌区;人居聚落;碧湖平原;丽水市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.09.003 中图分类号:TU986

文章编号:1009-1483(2020)09-0012-10 文献标识码:A

Research on the Landscape of Ancient Weir Irrigation Districts in Bihu Plain of Lishui

CUI Ziqi, GUO Wei

[Abstract] There are valleys formed by alluvial rivers in the mountains of southwest Zhejiang. The ancient built weirs on the rivers to irrigate and live, forming many ancient weir irrigation districts. This article takes ancient weir irrigation districts in Bihu Plain as the research object and understands it as a bottom-up layered system composite the natural basis landscape system, the landscape of water conservancy system, the agricultural settlement landscape and the water conservancy management mechanism from the perspective of landscape architecture. Through literature interpretation, data analysis and on-site investigation, it is analyzed that the construction of water conservancy projects and transportation in these districts have a certain impact on the site selection, spatial form and distribution of farmland of human settlements. By studying the construction wisdom of ancient weir irrigation districts in Bihu Plain, it can be used for reference to protect the local landscape, spatial pattern and water heritage of the ancient irrigation district.

[Keywords] landscape architecture; vernacular landscape; irrigation district of the ancient weir; human settlement; Bihu Plain; Lishui City

引言

麗水市位于浙江省西南山区,以中山丘陵地貌为主,间有河谷盆地,其独特的地形条件孕育了众多山溪河流,这些山溪河流大都水量充沛且季节上的分布极为不均。为了有效利用水资源,人们开始修筑堰坝,通过开凿堰渠来灌溉农田,良好的灌溉条件加快了聚落的扩张和水利系统的完善。丽水市境内有多个古堰灌区,本文以历史悠久、面积较大、发育完善的碧湖平原古堰灌区为例进行具体研究。

本文从风景园林的视角将古堰灌区视为基于水文干预的传统人居环境地理单元,该地理单元是一个自下而上层层叠加的复合系统,包括自然基底景观、水利系统景观、农业聚落景观及水管理运行机制。下面的层级都为上一个层级提供空间上的背景环境,形成生态、生产和生活高度统一的整体[1]。总结灌区传统水文干预、空间营建和水管理模式,对乡土景观的保护和传统人居环境的有机转化等具有重要现实意义。

1通济堰灌区的形成与演变

1.1碧湖平原概述

碧湖平原位于浙江省西南部丽水市莲都区,平原四面环山,内部地势由西南向东北倾斜,高差约为25m,总面积约45km2。瓯江主干流大溪由西南自东北贯穿碧湖平原,其支流松阴溪自平原西南侧汇入大溪,平原西北侧还有多条山溪流入,经过水流长时间的侵蚀,形成以粉砂质泥、粘土为主的地质条件。

道光《丽水县志》中提到“通济渠水,其源有三”:通济渠(源出松阴溪)、白溪渠(源出高溪)和金沟渠(源出岑溪)①。这里“通济渠水”并非指通济堰所引水系,而应是三个古堰灌区共同构成的水系。由于灌区的水网渠系皆分布于大溪西北侧平原,因此大溪东南侧局部区域及江面沙洲区域不列入本文的研究范围。

1.2灌区的形成与演变

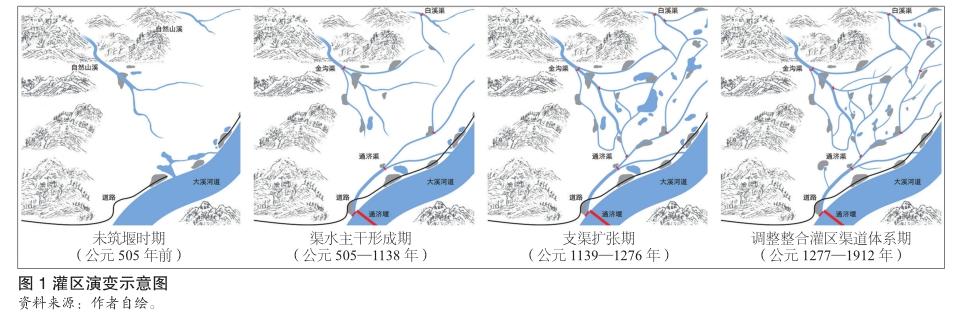

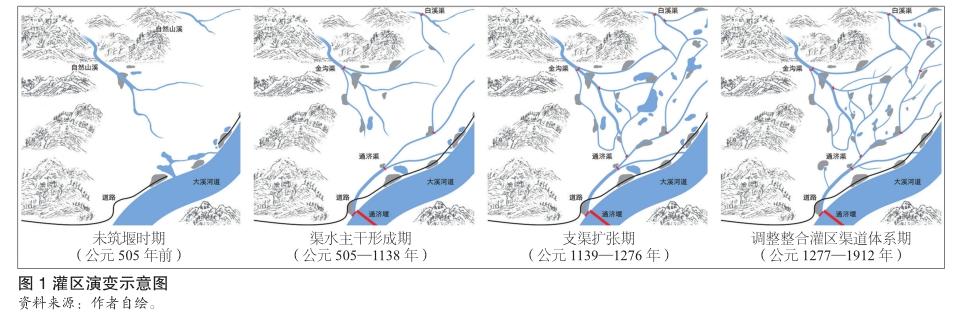

碧湖平原古堰灌区的形成与演变,主要分为四个时期(见图1)。

1.2.1未筑堰时期(公元505年前)

在南朝以前未筑堰时期,碧湖平原内溪流纵横,水系交错破碎没有固定河道,“南其亩者,界乎溪山之间,无深陂大泽以御旱”[2]。自建安四年(公元199年)“处州府西北百二十里,孙氏析置松阳县”[3]以来,碧湖平原上沿着大溪断断续续出现人行小路,平原西北侧山麓与大溪河道边会有零星聚落。

1.2.2渠水主干形成期(公元505—1138年)

平原西北侧山溪设堰:观阬堰截岑溪引金沟渠,司马堰截白溪引白溪渠,白溪渠上设有诸多小堰②。由于地理條件形成的优势,观阬堰和司马堰可能是平原上最先建成的堰坝[4]。此外《丽水县志》中还记有金沟堰、章田堰等,现已无从考证。

通济堰大坝始建于南朝萧梁天监四年(公元 505年),横截松阴溪,渠系从西南向东北延伸覆盖整个碧湖平原。仁宗明道年间(公元1023—1024年)出现了最早重修通济堰的记载[5],自此以来灌区兴修不断,南宋绍兴八年(公元1138年)“三源,四十八派”初步确立。

以通济渠(大渠,下同)、金沟渠、白溪渠为主的灌区系统逐渐形成,渠水主干形成期三个主要渠系仍然各自保持独立的状态。此时河岸边早已形成连续完整的官道,因大坝建成而得名“通济古道”。

1.2.3支渠扩张期(公元1139—1276年)

南宋中末期通济渠与金沟渠、白溪渠联合,渠渠相接,形成了成熟的灌溉水利系统,聚落也开始向平原纵深处扩散。因此碧湖平原成为浙西南重要的产粮基地之一,为区域经济文化发展奠定了基础。

1.2.4调整整合灌区渠道体系期(公元1277—1912年)

元明清时期为调整整合灌区渠道体系期,水系不断衍生完善,面积较大的湖泊也被围垦造田。随着聚落的增多,开凿出许多支毛渠,形成渠渠相接、聚落云集的景象。

2灌区水利体系的构成与运行

碧湖平原内三个灌区渠水互相联通,在南宋末期形成了较为完善的灌溉排水体系,渠系关键节点均设有水利设施进行调控。

2.1灌区水利工程

2.1.1引水系统

通济堰堰首位于平原西南测松阴溪与大溪交汇处,横截松阴溪,是整个平原最重要的水利设施。南宋开禧元年(公元1205年),郡人何澹易木为石。通济堰堰首是浙江省最古老的大型水利工程,也是迄今为止所知世界上最早的拱坝,设有排沙门和过船闸,均有排泄沙石的作用。平原西北侧高地白溪、岑溪上分别有司马堰和观阬堰,均无详细史料记载,白溪上现已建成高溪水库,司马堰已无迹可寻,渠上诸多小堰仅存遗址,观阬堰也不复存在。

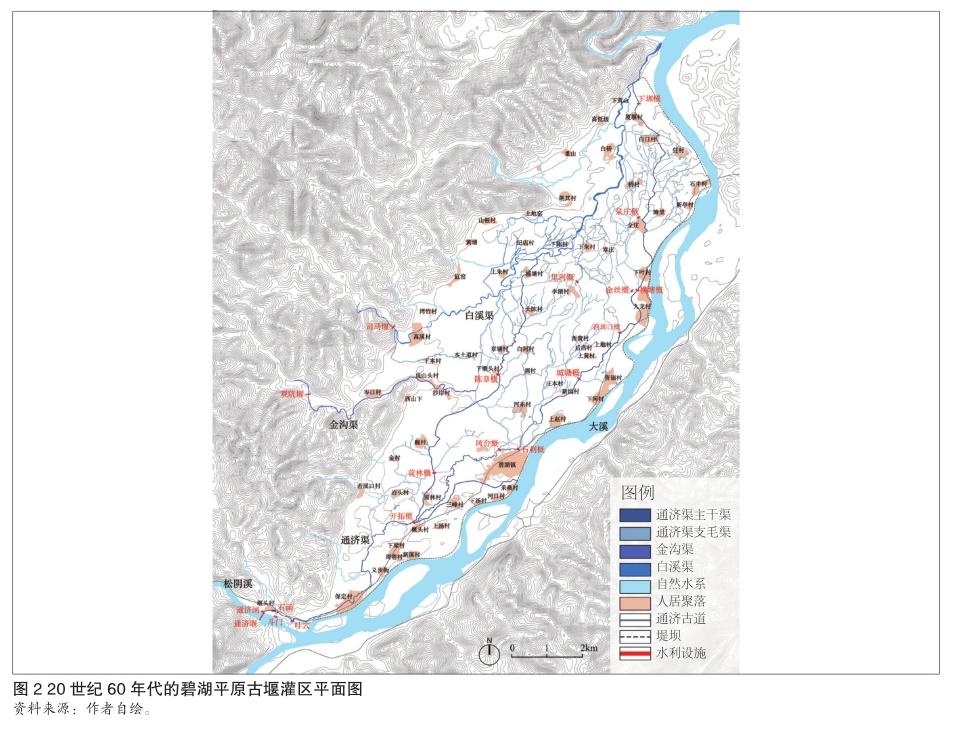

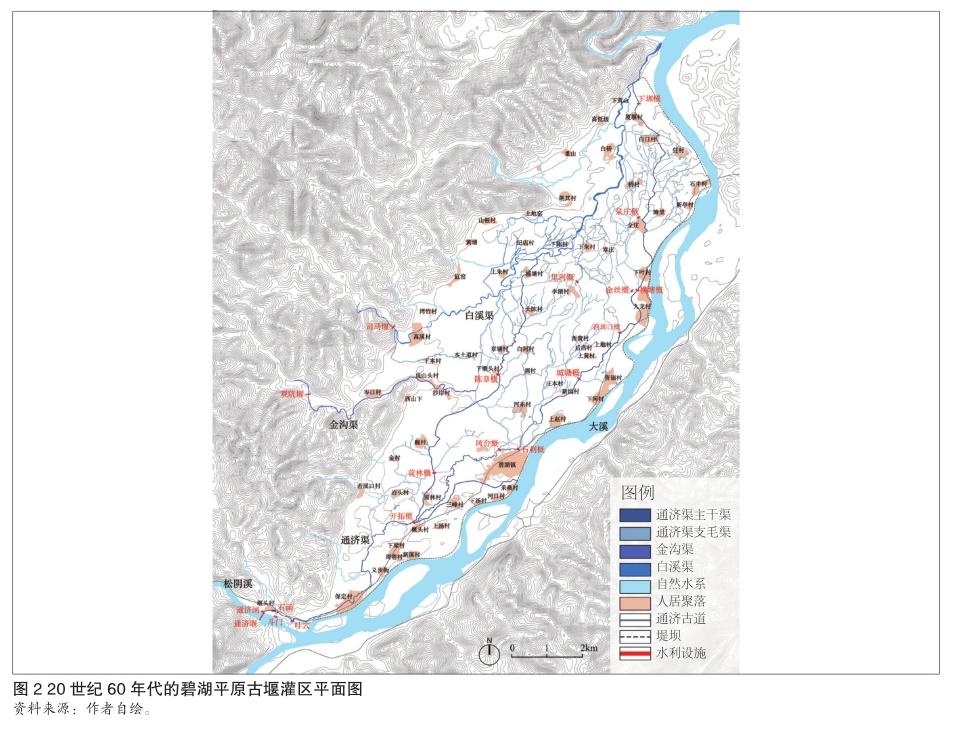

2.1.2渠网系统

通济渠主渠自松阴溪流经开拓概后分为东、中、西三个支渠。东支渠直接注入大溪;中支渠流经平原东部聚落注入与白溪渠;西支渠途径平原中部村庄,最终与白溪渠相接。支渠又被开凿出许多毛渠,这些毛渠互相连通,渠网遍布整个平原,然而却无法到达平原西北侧高地。金沟渠沿山脚汇入通济渠水系,白溪渠与通济渠网汇合后注入大溪(见图2、图3)。

2.1.3调蓄系统

平原内分布了大大小小多个河塘,都由天然的湖泊、河流和洼地改建而成,如横塘湖、白湖、李湖、米湖,张塘等,“务在潴蓄水利”“以备溪水之不至”。河塘或与通济渠相连,或单独存在,“应将该河塘无论在官在民,均着筑墈设闸启闭” ③。其中面积较大的有李湖,位置与今李湖村对应,与其他湖塘连成一片可行舟(见图4)。

2.1.4控制系统

(1)概闸

通济堰灌区渠系的关键点上均设有概闸,用于分水、节制和退水等功能。“开拓、凤台、城塘、木西花概,为三源司水出纳,尤为吃重,俱应一律修造完好。”③除了在重要节点设置大概闸之外,还在各个分水节点处设置小概闸,公元1138年石碑上约有40处概闸,在清代进行统计时存有72处之多(见图5)。

(2)石函引水桥

山溪泉坑在堰头村东北侧山中流出,汇入通济渠主渠。每逢大雨时泉坑溪中夹杂着的沙石就会填满渠道,造成堵塞。宋政和元年(公元1111年),泉坑与通济渠交汇处建立一座引水桥,泉坑直接从山涧注入大溪,与通济渠水互不干扰,有效避免了因渠系堵塞而耗费大量人力物力。

(3)防淤闸

斗门设于两条不同源水系的相交处,以防止一条水系因洪水暴涨带来大量泥沙,对另一条水系造成堵塞。由于石函的修建,使泉坑与大溪水系相通,“函告成,又修斗门以走暴涨”④,当大溪遭遇洪水和暴雨上涨时放下闸门,避免沙石堵塞石函,天气放晴大溪水量正常后再挑起闸门,使泉坑水正常注入大溪,现仅剩遗址。除了石函设有斗门外,通济渠与白溪渠交汇处也设有多个斗门,“其金沟堰,每因坑水陡发,引沙停滞,更须随时挑拨,不得延挨观望” ③,现由于水系的改建都已不存在。

叶穴位于通济渠主干渠上,每当大雨导致渠水暴涨,打开闸门可将渠中泥沙排出,防止淤积,正常灌溉时闸门不能擅自打开,防止堰渠内水量流失。叶穴是通济堰水利工程设施体系中较为重要的组成部分,“专差一名充穴头,仰用心看管” ⑤。

2.2 灌溉系统的运行

由于通济堰灌区较另外两个灌区灌溉范围更大,村落数量众多,每年旱期单一的灌溉方式无法满足距通济堰较远距离村庄的用水需求。为确保用水公平实施轮水制度,通济堰灌区的村庄被分作上、中、下三源,以三源为地域单元施行水利管理和组织措施。南宋时期,三源范围开始形成,随着村落的衰败、扩张与合并,各朝各代三源村庄的范围和数量都有变动[4]。新中国建立后通过调节概闸拦水高度调节水量,不再划分三源范围。司马堰灌区和观阬堰灌区无史料记载其运行方式,可能由民间自行维修与管理。

根据万历三十五年(公元1607年)《上中下三源轮放水期条规》[10]中对通济堰灌区三源聚落范围和启闭概闸的记载⑥,比对1960年代卫星地图水系及现状概闸位置进行推断,绘制出明万历时期(公元1573—1620年)通济堰灌区三源村庄的轮灌示意图(见图6)。

3聚落景观体系研究

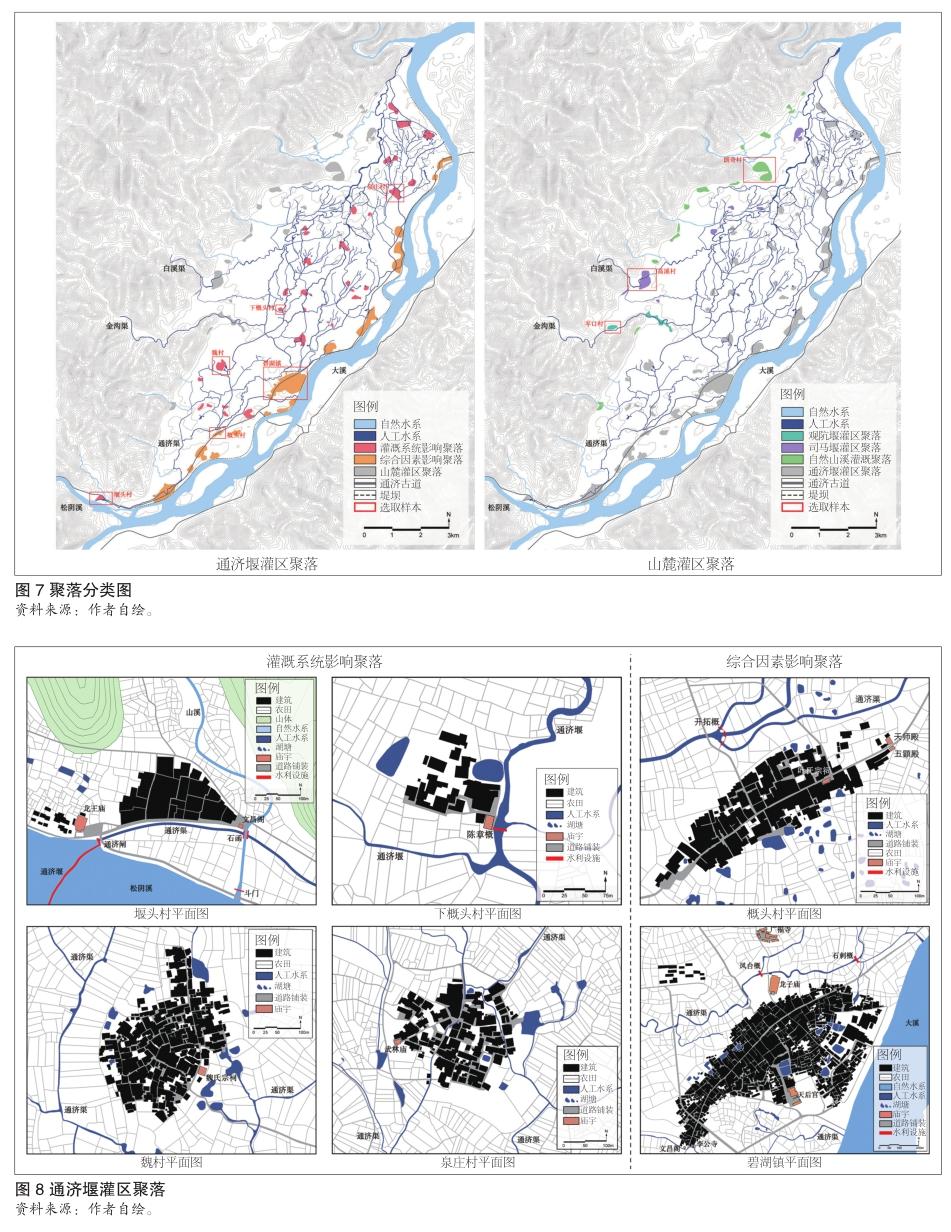

20世纪60年代碧湖平原古堰灌区聚落约有70个,根据水系结构将其分为通济堰灌区聚落和山麓灌区聚落(见图7)。每种类型聚落提取多个样本进行对比分析,总结聚落与灌溉水系的关系及成因。

3.1通济堰灌区聚落

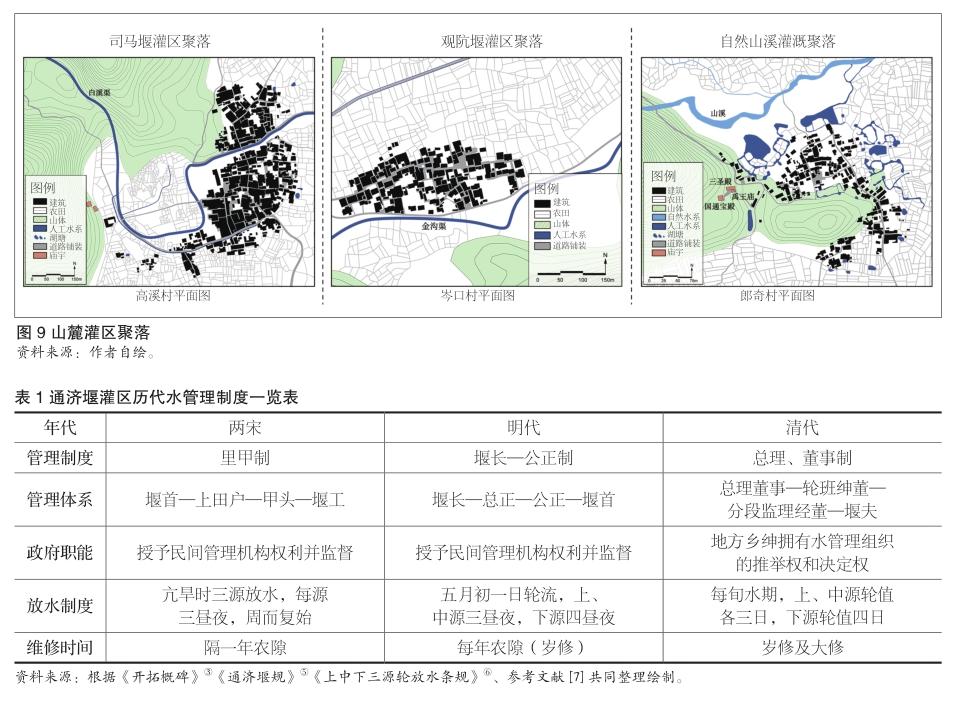

通濟堰灌区聚落分为灌溉系统影响聚落和综合因素影响聚落两种类型,前者以农业为主要生产方式,与通济渠关系紧密,后者受通济古道带来的非农业因素影响,对通济渠的依赖性较低(见图8)。

3.1.1灌溉系统影响聚落

通济堰灌区水利工程众多,且有特定的轮灌方式,重要节点旁有聚落便于管理。通济堰大坝为整个通济渠的命脉所在,大坝旁滨河台地由堰头村主要负责堰坝管理和维护。聚落形态与水系布局密切相关,呈扇形分布,主要道路沿着通济渠展开,连接了聚落东西两侧的龙王庙与文昌阁,两处皆成为聚落的公共中心,周围有空地供村民休憩、集会使用。陈章概为三源轮灌防水的关键节点之一,旁有下概头村负责看管,尽管聚落发育程度较低且形态分散,概闸旁仍有庙宇、古樟,成为当地村民的主要集会场所。

由于三源村庄用水需求量不同,农业灌溉需求越大水渠数量越多,水网密度差异影响聚落形态布局。魏村位于上源地区,原先有人在此居住,北宋靖康元年(公元1126年)处州同知魏致退任后带族群迁入而庞大。上源水网稀疏,其距主干渠有一定距离,居民引渠水蓄湖塘,形成“水塘环村”的景象,家族宗祠便位于聚落主街与湖塘相接处。泉庄村位于下源地区,渠系狭窄且支流密布,聚落连同水系一同扩张形成多水系相交的放射型格局。

3.1.2综合因素影响聚落

综合因素影响聚落沿大溪河岸与通济古道呈串联式分布,碧湖镇、保定村、九龙村、资福村等都担任过片区的行政中心。它们依靠通济渠灌溉,也在一定程度上受水管理和水文化的影响,但是对道路运输的依赖性明显更强。如开拓概旁概头村,位于东、中、西三个支渠交汇之处,设有概头调控水量,其水管理地位仅次于堰头村,然而聚落布局和宗祠、庙宇位置更多受到道路运输影响。

碧湖镇位于通济渠两条主要干渠之间,官道与主街相连,其繁荣发展受水利灌溉、水文化和商业贸易的共同影响。龙子庙位于凤台概旁,原先祭祀龙王和詹、南二司马,后来逐渐演化为祀奉龙子侯王(与堰头村龙王庙相应)。由于其道路交通便捷且区位优势明显,每年农历三月初三到四月十二日都会在龙子庙举行盛大庙会,而非在堰头村的龙王庙。清光绪三十三年(公元1907年),龙子庙后方修建“西堰公所”,供商议有关通济堰事项和堆放因租所收之谷,成为了通济堰活动的综合场所,后建立“报功祠”,供奉有功于通济堰的名宦先贤,配有专人管理,每年春秋举行隆重的祭祀⑦。水文化使碧湖镇成为通济堰的管理和指挥中心,人口的聚集更加促进了商贸的繁荣。镇中有几个面积较大的湖塘,原先位于聚落外部用于蓄水灌溉,随着聚落的扩张合并被建筑围合,逐渐形成公共活动空间。

3.2 山麓灌区聚落

平原与山麓交接地带的聚落较平原中部较早形成,可能与传统的稻作农业种植方式有关 [6],这可能也说明了岑溪、白溪上的观阬堰和司马堰修筑时间要早于通济堰(见图9)。

高溪村的发育程度远超于岑口村,主要原因是两个灌区的水量存在差异,《丽水县志》中就有记载白溪渠上筑有多个小堰,渠水穿村而过,多条干渠整体水系呈鱼骨状,后又建成水库,足以说明水量远超只筑有一个堰坝的金沟渠。

平原西北侧山麓地带还有其他灌区和自然山溪,金沟堰、章田堰的位置无法考证,水量成为这些聚落发育的主导性因素。其中郎奇村的发育程度最好,聚落沿山脚分布呈“凹”字形,受地势影响聚落形态较为分散。

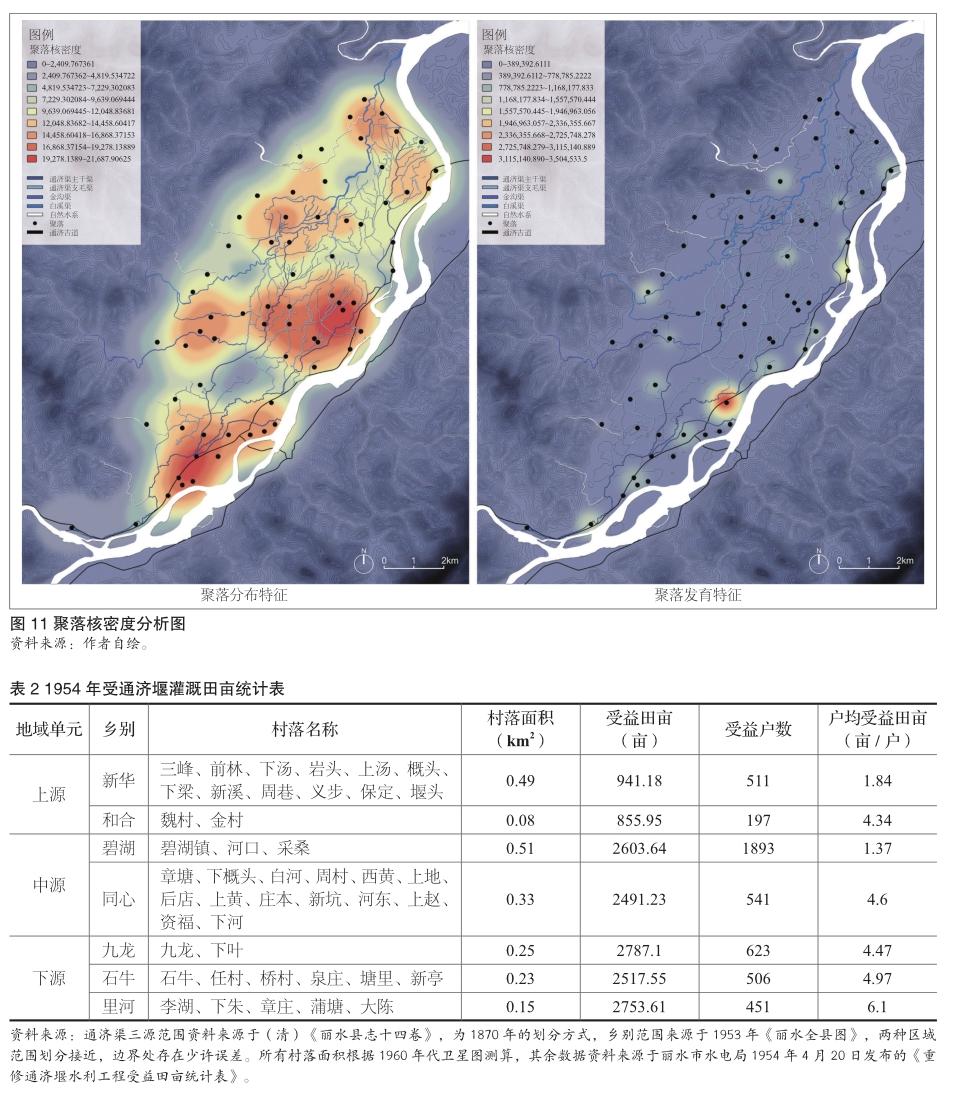

4水利管理制度

通济堰灌区从两宋时期至清末,为了避免水利纠纷均设立总管理职务,负责重要水利设施的监管和维修工作,在灌区水利益分配问题上起至关重要的作用。大旱时期平原农田用水较为紧张,实行三源轮灌制放水,由县衙派遣官差进一步监督管理(见表1)。

自两宋至清代,灌区的三源相互配合、共同管理的水利管理制度不断完善,与灌区的社会结构相适应。两宋时期挑选下源需水量大的田户担任总管理职务,“集上中下三源田户,保举下源十五工以上,有材力公当者充。” ⑤“十五工”反映了种植面积和需水量之间的关系,确保总管理者在旱季时能够更加公平公正地分配水资源,避免因用水不公所带来的纠纷⑧。明代三源利益集团内部势力互相牵制达到用水利益平衡。“每一源于大姓中择一人材德服众者为堰长,免其杂,差三年更替。”⑨每源都挑选一人作为总负责人,三人在用水问题上互相牵制,从而实现灌区整体利益的均衡。清代三源乡绅集团构成董事制,这些乡绅为退休的上层官员或者未获得官职的举人、监生等,有一定的威望和经济实力,每源出3位乡绅分入甲、乙二班,轮班管理相互监督,可以在一定程度上避免因大族揽权而导致的灌区利益分配不均问题[7]。

5碧湖平原古堰灌区特征总结

5.1 灌溉水网与自然基底的关系

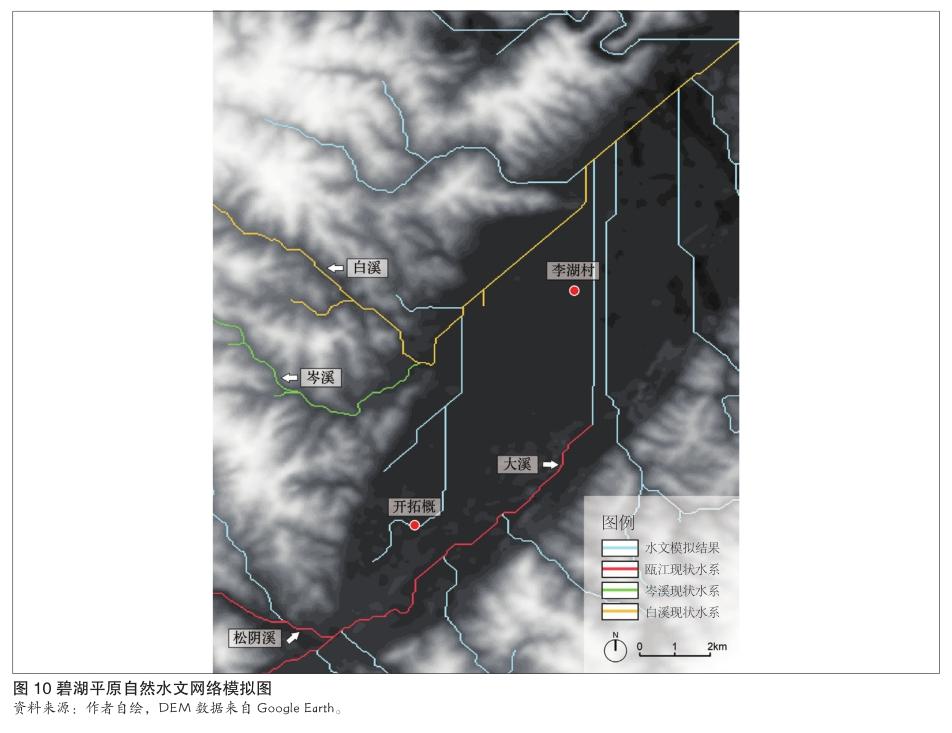

利用ArcGIS10.3对碧湖平原水文网络进行模拟,并比对实际水文结构(见图10)。

自然河道走向与水文模拟结果存在一定差异,平原东南侧大溪上游部分与现状相符合,东北侧下游部分与现状河道相悖,河流和山溪直接汇入平原,由于该区域地势低洼,河水“迁徙无常,或溢或涸”。根据李湖村的位置可推断出该区域为李湖、汤湖、何湖、横塘湖等河塘所在,后因水利设施的建设及围垦筑堤形成了现在的水系。

岑溪与白溪的水文模拟结构与现状相近,可见山溪筑堰完全遵循自然水系,其对工程技术的要求及消耗的人力物力都应远小于通济堰。平原内部一段模拟水系与通济渠主干渠相近,其上刚好是重要分水闸开拓概所在位置。

由此可见,碧湖平原古堰灌区是人们顺应自然并干预自然的共同结果。

5.2 农田与灌溉水网的关系

1954年的数据表明三源范围内受通济堰灌溉的田亩数量存在差异,且上源区域新华乡和中源区域碧湖乡户均受益田亩较少,下源区域里河乡户均受益田亩较多,其余区域数值都较为接近(见表2)。新华乡和碧湖乡都靠近河岸,一部分农田被大溪灌溉,同时也受到道路运输所产生的非农业因素的影响;里河乡曾是湖塘集聚之地,1846年以来才陆续被围垦,这可能也是户均收益田亩数较多的原因。

通济堰灌区的水系布局受农田灌溉需求量及渠水水量的影响,有其他水源灌溉和道路运输便捷的区域对通济堰的依赖性较低,因此可以看出表2的户均灌溉田亩数与其水网密度成正比。明万历知县樊良枢在改规时提到:“下源苦不得水,田土广远,水道艰涩……”⑩,说明通济渠流经下源时水量已较少,水网密度也相对更高。于是通济堰灌区水网形成了自西南至东北、自河岸至内陆逐渐密集的景象。

5.3 聚落与灌溉水网的关系

利用ArcGIS10.3对古堰灌区聚落进行核密度计算,左图将聚落视为单一矢量点计算,用以分析聚落在平原内的分布特征和聚集程度;右图将聚落面积作为权重进行加权,分析影响聚落发育的因素(见图11)。

通过分析可以看出,灌区聚落分布整体没有太大失衡,主要集中在通济堰灌区的上、中源区域,下源由于曾经有大面积湖塘因此较为分散。司马堰灌区的水系布局受聚落聚集程度的影响,白溪渠水网明显在聚落聚集之处更为密集。

聚落发育受到灌溉水量及交通运输的共同影响。渠水水量充沛聚落及大型湖塘周围聚落发育程度相对较好,同时沿着官道分布的聚落受到道路运输所带来的政治、商业贸易、节事活动、手工业等非农业因素影响,普遍发育程度较好。

5.4水管理与农田水网的关系

两宋时期每年旱时放水制度为每源三昼夜,明清上、中源皆为三昼夜,下源增至四昼夜,下源的灌溉需求较其他二源有明显增长。下源区域灌溉需求量发生变化的原因有二,其一是管理制度不完善,“堰长各自为谋” 或上、中源村民“偷水”,致使“下源苦不得水”;其二是三源轮灌又以“田户”多寡为据而分[4],明清时期下源田亩数较多。通济堰灌区为保证三源各享其利而不争,水管理制度一直适应不断变化的灌溉需求,并逐渐完善。

6结语

古堰灌区的人居环境演变与结构受到自然基底条件和人工干预的共同作用,逐渐形成了灌区内不同水系的整合方式和运行制度,水利设施、水系布局及道路运输与灌区内人们的生活择居密切相关,是影响农田开垦和聚落形态的重要因素,并演绎成为灌区的水资源管理机制。通济堰灌区充分体现了我国传统以水利为基础的人居智慧,其传统的水文干预、空间营建和水资源管理为今后类似地区的保护与发展提供了借鉴。

注:

①出自国家图书馆收藏的古籍张铣纂修的《丽水县志十四卷》。

②《丽水县志十四卷》卷3《山水》“水利”节记载:“源出高畲山,至白河庄凿渠受之,即《汇纪》所谓司马堰也。其下有沙堰、朱堰、上陂、黄陂、张堰、陈家堰诸目,通济渠东北诸田咸资于此。”

③出自浙江图书馆孤山分馆古籍部收藏的古籍王庭芝编撰的《通济堰志》。

④出自浙江图书馆孤山分馆古籍部收藏的古籍《通济堰志》(王庭芝编撰)中的《丽水县通济堰石函记》(叶份撰写)。

⑤出自中国水利水电科学研究院水利史所收藏的古籍《通济堰》(沈国琛编撰)中的《通济堰规》(范成大撰写)。

⑥《上中下三源轮放水条规》记载:“开拓槩分南、北、中三支,凡初一至初三等日,中支水道尽闭,水分南、北二支……至初四日闭南、北二支,开中支水。凤台槩北支分陈章塘槩,南支分石刺塘槩,至城塘槩闭之……至初七日,上、中二源旁支皆闭,开城塘等槩,使渠水尽归下源……三源因而复始。”详见浙江图书馆孤山分馆古籍部收藏的古籍《通济堰志》(王庭芝编撰)。

⑦出自中国水利水电科学研究院水利史所收藏的古籍《通济堰》(沈国琛编撰)中的《关于通济堰善后碑示》(萧文昭撰写)。

⑧陈方舟(2016)认为“十五工”是持秧数所对应的出工数,每工对应1500把秧,持有秧把数越多说明种植面积越大,需水量也就更多。按秧把数划分田户等级,不同等级承担不同的权利与义务。

⑨出自中国水利水电科学研究院水利史所收藏的古籍《通济堰》(沈国琛编撰)中的《丽水县通济堰新规八则》(樊良枢撰写)。

⑩出自中国水利水电科学研究院水利史所收藏古籍《通济堰》(沈国琛编撰)中的《通济堰规叙》(樊良枢撰写)。

参考文献:

[1]侯晓蕾,郭巍.场所与乡愁:风景园林视野中的乡土景观研究方法探析[J].城市发展研究,2015,22(4):80-85.

[2]叶现.重修通济堰记[M]//浙江水文化研究教育中心.浙江河道记及图说.北京:中国水利水电出版社,2014.

[3]顾祖禹.读史方舆纪要:卷九十四[M].北京:中华书局,2005.

[4]林昌丈.“水利灌区”的形成及其演变——以处州通济堰为中心[J].中國农史,2011,30(3):81,93-102.

[5]关景晖.丽水通济堰詹南二司马庙记[M]//浙江水文化研究教育中心.浙江河道记及图说.北京:中国水利水电出版社,2014.

[6]钟翀.北江盆地:宗族、聚落的形态与发生史研究[M].上海:商务印书馆,2011.

[7]陈方舟,谭徐明,李云鹏,等.丽水通济堰灌区水利管理体系的演进与启示[J].中国水利水电科学研究院学报,2016,14(4): 260-266.

[8]林昌丈.“通济堰图”考[J].中国地方志,2013(12):39-43.

[9]李帅,韩冰,郭巍.浙江丽水古堰灌区乡土景观的现代化转译——以通济堰灌区为例[C]//中国风景园林学会.中国风景园林学会2018年会论文集.北京:中国风景园林学会,2018:594-599.

[10]李云鹏,陈方舟,王力,等.灌溉工程遗产特性、价值及其保护策略探讨——以丽水通济堰为例[J].中国水利,2015(1):61-64.