英汉语味觉词“酸”(sour)的语义特征比较

摘 要:味觉是人类最基本的体验之一, 同时也有隐喻的概念。汉语的“酸”和英语的“sour”都是同味的基本词汇, 在相同的基本意义基础上,它们都投射到其他范畴,但投射的范畴和隐喻意义的外延是不同的。本文将从语义特征方面进行比较。

关键词:酸;味觉词;语义特征;英汉对比

一.引言

认知语言学认为隐喻是从一个认知领域到另一个认知领域的投射。也就是说,人们通过熟悉的、有形的、具体的事物来表达不熟悉的、抽象的事物。特定于隐喻的味道,味觉范畴的认知领域其他类别的认知域投射[1]基于相似联想的本质意味着,从一个认知域映射(投射)到另一个认知域的过程允许人们借一些更熟悉或直接经验的更准确,另一种经验领域的输送更奇怪的事情,以及人类自身和周围的世界。概念隐喻的源域通常是一个具体的经验,目的域通常是一个抽象的概念。[2]本文通过对英汉地区酸味隐喻的比较,探讨酸味的范畴在英汉两种语言中是否相同,以及酸味在表达后的隐喻意义有何不同。

二.相关研究

對“味”字的研究,归根到底就是对分类词类的研究。如今,学术界越来越多的关注词汇的研究,许多学者提出了词汇网络连接,并关注morpheme-related词汇系统在同一意义类别更有利于认知意义的,这些单词的结构和其他方面。味觉是人类的本能反应。人类的味觉基本相同,但对各种味觉符号的理解和使用是不同的。通过研究民族味道的话,我们可以看到汉族的思维发展的特点,并通过比较分析和理解这些词在中文和英文,也有助于理解中国和西方语言的相关性和各自的特点,思想和文化。味觉的研究大多是从生理学的角度出发,很少从语言学的角度出发。虽然味觉词在人类认知中扮演着重要的角色,人们对它的重视也由来已久,但国内外对味觉词的研究却起步较短。在所收集的有关味觉词的文献和著作中,大多归纳了以下研究视角:语义视角、语法视角、认知隐喻视角、文化美学视角和比较视角。

三.汉语“酸”及其语义体系

古代“酸”的载体是酸味的“果”。《尚书·洪范》:“热为苦,弯为直为酸。”孔英达书说:“木头的味道更酸,五种水果的味道也不一样。它是酸和一种果实,这就是木材的本质。”《说文·酉部》:酸, 酢也。关东称酸,三叶草是一种多年生草本植物。换句话说,酸味首先应该是指树上果实的味道。随着生产的发展,“酸味”的写作也不断产生。典型的例子有:发酵剂、醛、酸、酒醉、醋等。“醋,醋酱”是《广韵·蓦韵》中的诗句。《广运·桓运》:“酸,是醋也。”但最终,“酸”一词被用来表达“酸味”的抽象含义,而“酸味”的颜色大多是中性的。“醋味”成为“酸”的基本含义。

《现代汉语词典》>中“酸”一词的意思是:“闻起来和吃起来像醋。”根据目前的一些文字记载,用曲发酵制出的醋产自中国,也就是许多人所说的“东方醋”。关于酸味的记载逐渐从最初的“水果”变成了“醋”,也正是因为“醋”,才有了“闻起来像醋”的专门描述。[3]

但“酸”也可以延伸到身体的酸麻木、疼痛的感觉,如“背痛”;它还可以延伸到情感上的痛苦,比如“心碎”;他有炫耀的倾向,说几句刻薄的话。从味觉上的“醋味”,到生理和心理上的痛苦,再到气质上的提取过程,“酸”的含义已经被广泛接受。

对“酸”的语义系统进行梳理和分析,归纳出以下四种语义类型:

(1)“酸”表示口味特征。

味道特征是“酸”的基本含义。“酸”一词在某些词中体现了味觉特征。例如,梅子的味道是酸的,所以“梅子”又称“酸梅”;“酸”这个词还表达了“酸”让舌头感觉不那么顺滑和不舒服的感觉。

(2)“酸”表达的不是味觉,而是生理上的感觉。

“酸”的含义可以从味觉延伸到疼痛的生理方面,描述疼痛或不适的生理感觉,如背痛、腿痛、手臂痛等。早在李白的诗中就有“哀红酸的嘶嘶声”,而“酸”也可以用来指听到的悲凉凄凉的声音。

(3)“酸”表达了心理和情感特征。

“酸”延伸到心理和情感方面。酸味是一种令人不快的味道。人的悲伤和酸味有一定的相似性,所以“酸”往往与痛苦、悲伤的情绪和表情联系在一起,如“酸”、“酸脸”。[4]

(4)“酸”表达了人格的特征。

“酸”的意义还可以用于感官和情感领域之外的人性。“酸溜溜的学者”和“酸溜溜的迂腐”都指一个人的迂腐性格。

(5)“酸”表达事物的特征。

“酸”的含义还可以用于事物的其他特征,这些特征往往与生活经历、生活的艰辛或一种不良的心理状态有关,如“尝尽人生的辛酸”、“尝尽人生的酸甜苦辣”等四.英语“sour”及其语义体系

“sour”一词在《朗文当代高级英语辞典》中有五个义项,分别为:

1.表示有酸味的。

Not bitter, salty, or sweet, especially produced by acid

2. 有发酵的味道;酸的。恶化。

Taste of fermentation (chemical action of bacteria)

3. 坏脾气的,无礼的;阴沉的;尴尬的;不友好。

Having or exhibiting a bad temper; Don't friendly

4.出故障了,令人失望,不可行。

Bad or wrong disappointing

5.表示使变酸,使变坏,使变乖戾

To (cause to) become sour

通过对上述语义体系的梳理和分析,本文归纳出“酸(sour)”的以下三种语义特征:

1.味觉特征

“sour”表示酸的,有酸味的:酸腐的:馊的“Sprinkle a little sugar over the strawberries if they are sour.”(草莓如果酸,就撒上点糖吧。);

2.情感特征

“酸”这个词可以用来表达一个人的主观感受。 “sour”表示出了毛病的,出错的,令人失望的,行不通的。如“As time went by, their marriage turned sour."随着时间的推移,他们的婚姻关系恶化了。[5]

3.性格特征

“酸”的意思也可以用于超越感官和情感规范的人的性格。 “sour” 脾气坏,脾气暴躁,闷闷不乐,笨拙,不友好。如“Lucy gave me a sour look.(露丝狠狠地瞪了我一眼) [5]

可以看到从上面的含义,虽然英语原意是相同的,但不是相同的线索意义扩展,扩展中国的注意从类似于“酸”味的感觉,有很多含义扩张在情感领域,在英语中的扩展更加注重从纯味道领域的“酸”和“酸”的结果,这两种语言有许多特殊的含义,并将这些思维习惯和文化背景与中英文语言使用者联系起来。但由于“酸”的味道在生理上与人的感觉相似,即使人感到不舒服、不舒服,因此在英汉两种语言中,就情感色彩而言,其意义多为贬义、负面的。

五.两种语义特征的比较

5.1 汉英“酸”语义转义的相似性

当汉语中的“酸”和英语中的“sour”与食品名词结合时,“酸”的意义僅仅是语素之和,而“酸”的意义大多是指口味的本义。当“sour”与食物名词连用时,在大多数情况下,“sour”有引申义。[6]

5.2 汉英“酸”语义转义的相异性

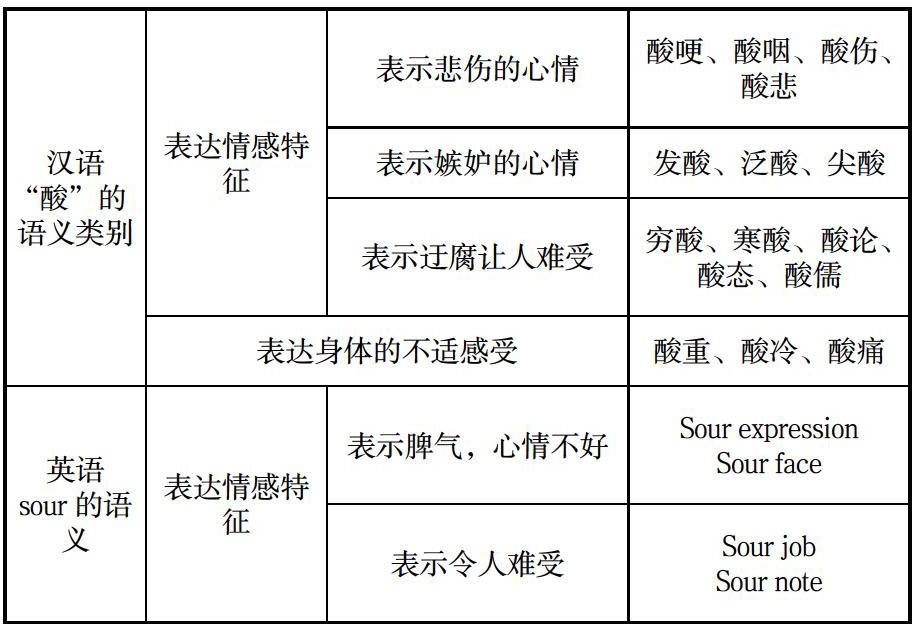

上表所示的是“酸”与“sour”语义完全重合的类别,除了这两个类别,汉英语义类别之间还存在着许多大类上的相似之处,只是在具体语义小类中有着各自不同的语义延伸的方向:

六.结语

通过比较,我们发现酸味在口中产生的味觉感觉往往是不愉快的,两者之间的隐喻映射是消极的。中国酸味地图的绘制对象主要是人,而英语中也有天气域、事态域等。[9] Lian认为,思维方式是连接语言和文化的桥梁。由于对世界的理解方式不同,东方人从整体出发,认为万物都是一个整体,而西方人的思维方式是把人与上帝分开,把主观世界与客观世界[10]分开。

参考文献

[1] Lakoff, G.&Johnson, M.Metaphor We live by[M].Chi-cago and London:University of Chicago Press, 1980.

[2] 丁慧. 英汉语味觉词“酸”的语义特征之比较[J]. 科技信息. 2010(08)

[3] 陈粟.对外汉语教学中的味觉词研究[D].山东师范大学.2013:9~15

[4] 丁慧.味觉形容词的句法特征和语义属性研究[D].上海师范大学.2010:35~49

[5] 王靓.汉英味觉词语对比研究[D].兰州大学.2013:6~25

[6]张顺桐. 味觉词“酸”的汉英语义比较[J].佳木斯教育学院学报. 2012(07)

[7] 尹文婷.汉英“味觉”类词语对比研究[D].云南师范大学 2009:14~34

[8] 宋安琪. 汉英语言中味觉词语的隐喻对比分析[J]. 吉林省教育学院学报(上旬). 2013(01)

[9] 胡婷.认知视角下汉英基本味觉词的多义化对比研究[D].华中科技大学 2009:24~37

[10] 董伟娟,黄小苹.英汉基本味觉形容词隐喻对比分析[J]. 黑龙江教育学院学报. 2010(10)

[11] 连淑能.论中西思维方式[J].外语与外语教学, 2002, (2) .

作者简介:徐思琪(1998),女,汉族,浙江衢州人,学生,在读硕士,研究方向:语言学,英美文学。