定陵的开掘及其后世影响

傅树铭

明神宗朱翊钧,在位48年,年号万历,是明朝在位时间最长的皇帝。其墓葬定陵,是明代十三陵之一,位于北京大峪山东麓。1956年,新中国刚刚建立之初,考古界的专业人士为了显示自己的才能,便向中央提出了开采帝王陵墓的请求。一开始专业人士想要开采明成祖朱棣的陵墓,但是据说由于当时根本找不到长陵的入口,转而放弃,选择了开掘定陵。定陵不仅修建年份晚于长陵,而且地面建筑保存较为完整,修复起来更为方便。中国著名的文化界人士:郭沫若、张苏、吴晗、沈雁冰等人都参与了此次开掘的全过程。

诚然,当年我国还是一穷二白的状态,文物保护意识和开挖技术都很落后。在这样的情况下贸然打开皇陵,其结果只能是失败的、灾难性的。

三次破坏

定陵在历史上一共经历过三次破坏,其中第三次的考古开掘,对于定陵而言,是最为严重的。

第一次破坏,明末起义的烧毁。明末农民起义领袖李自成在攻陷北京之前,打到昌平十三陵地区的时候,因痛恨明代帝王,便把定陵在内的三座明帝陵墓的部分地上建筑给烧毁了,这是第一次的破坏。

第二次破坏,多尔衮的报复。明朝晚期的统治者曾为了挖断女真族的“龙脉”,拆毁了房山地区的金朝皇帝陵寝。所以清军入关时,多尔衮为了报复拆毁陵墓之仇,便率军拆掉了定陵的部分地上建筑以及陵墓前的神功圣德碑亭。但随后清朝的统治者很快就发现他们这些行为,非常影响他们坐稳中原。于是重修十三陵,厚葬了历代明朝帝王。

第三次破坏,毁灭性的开掘。要是把以前破坏的程度论作是抓皮挠痒的话,那么1956年的发掘可真是让人痛彻心扉——以前的数次破坏都是对地表建筑的破坏,但是这一次的考古挖掘却对定陵地宫以及陵墓内所陪葬的文物,进行了彻彻底底的深入破坏。

定陵共出土了金器、银器、玉器、珠宝、 金冠、 凤冠、兖服、 冕旒、 百子衣等各类器物三千余件。由考古学家郭沫若,明史研究学家吴晗领头挖掘。本想要积累发掘经验,搞清楚明代帝陵的规制。结果由于实在是太缺乏这方面的考古经历,最终酿成了巨大的悲剧:丝织品保护不善,氧化殆尽;帝后的金丝楠木棺椁被当作垃圾,扔掉后不见踪影;帝后遗骨被焚烧,重要史料灰飞烟灭……

考古界的最大悲剧

在三千多件出土文物中,丝织品除了一帝二后身上所穿的服饰,还有成百匹的罗纱织锦,加起来总共有六百余件,是本次出土文物中最多的种类。然而由于当时的考古经验不足,考古人员将软化剂,涂抹在半腐的衣物上。这种塑料化的处理,只是暂时减缓了衣物的氧化速度,但并没有让它们完全杜绝氧化。仅过了几个月,那些明代的衣物就开始变黑、变硬、变脆,当水分蒸发后,更是无法展开,形同废品。再加上当年的文物库房太过简陋,四面漏风。根本谈不上恒温、恒湿、避光的保存坏境,以至于后来出版的考古报告里,大多数丝织品只能呈现支离破碎的损坏状态。我们现在看到的万历皇帝下葬时身穿的龙袍,就已经成为了破破烂烂的“乞丐”模样。同样的命运还包括着大量的纸张制品:许多珍贵纸质字画和文献资料,被直接暴露于自然条件下,惨遭被氧化成灰的命运。

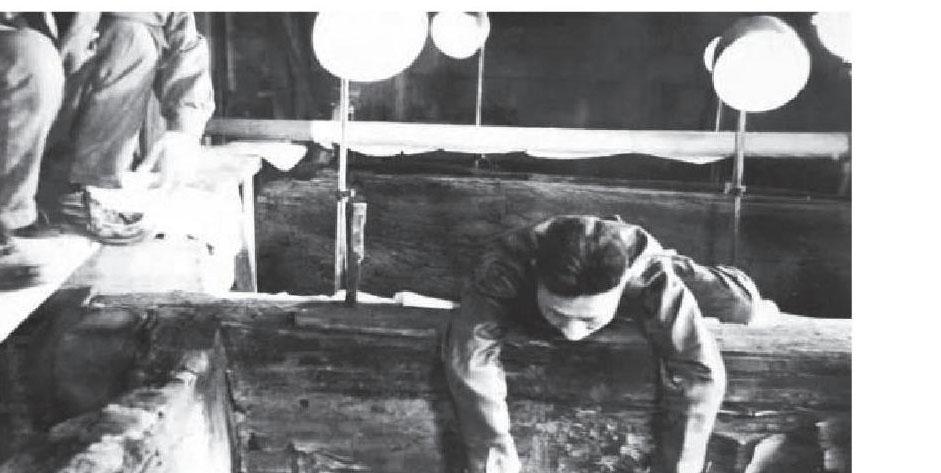

万历帝后棺椁清理现场

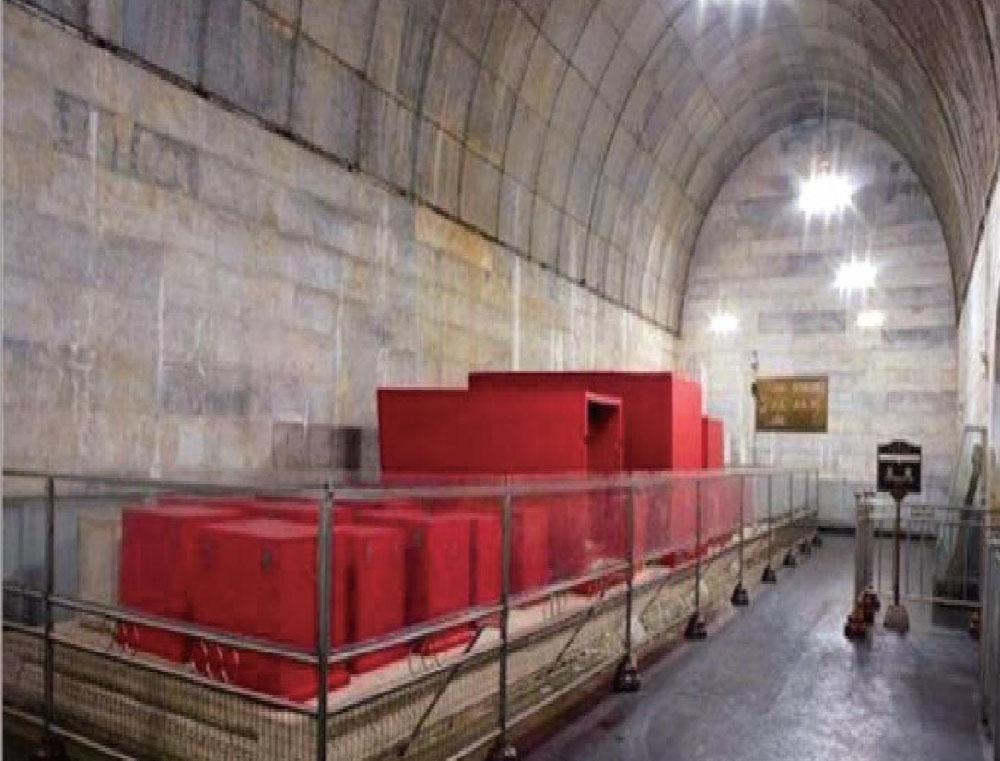

万历皇帝的金丝楠木棺材被扔到野外,让农民劈了当成家具。金丝楠木质地坚硬绵密,对保护条件要求最低,但由于当时的仓库实在放不下这些巨大的棺椁,于是人们就把这些珍贵的棺椁木板,当作垃圾,全部扔到了山下。当认识到错误的时候已经再也寻不回这些宝贵的文物了。现在定陵博物馆里的棺椁,只是一个水泥的复制品,让人惋惜。

在开棺的时候,万历皇帝朱翊钧和他的两位皇后尸体呈腐烂状,但是全身骨架完好。要知道这是一份非常重要的史料:有传言说万历皇帝不上朝的原因,是因为他吸食鸦片,最终导致体弱多病,无法上朝。我们在史料中是无法证实这件事情的,但是如果我们有万历皇帝的尸体,再根据今天的技术,化验一下便可知晓结果。由于当时的人们实在是太过缺乏这方面的保护经验,一把火把万历皇帝和他的两个皇后的尸骨烧得干干净净。

如今人们只能通过照片,一睹万历皇帝的容貌:腐烂的尸骨上身穿刺绣衮服,腰系玉带,头戴乌纱翼善冠,下身穿黄素绫裤,足蹬红素缎高绣靴。

进行中国美术考古研究,也要在心中明確中国文明在世界文明史上的地位。要认识中国文明的形成是一个连续性的政治程序过程,而且应该记住一位著名美国考古学家者强调指出的:“中国文明形成的方式是世界文明形成的主要形态,所谓世界式的或非西方式的,主要的代表是中国。中国的形态很可能是全世界向文明转进的主要形态,而西方的形态实在是个例外,因此社会科学里面自西方经验而来的一般法则不能有普遍的应用性。所以,在建立全世界都适用的法则时,我们不但要使用西方的历史经验,也尤其要使用中国的历史经验。根据这些历史事实建立的法则,其适用性会大大加强”。

挖开容易,保护却很难,很多奇珍异宝遭到无法修复的毁坏。所幸定陵开挖后,国家有关部门意识到我国目前根本不具备开挖帝陵的条件。时任国家文物局局长、中国科学院考古研究所所长郑振铎和副所长夏鼐先生,立即上书国务院,请求立刻停止对帝王陵墓的发掘。此后国家也定下了考古界的一大铁律,从此决不允许再轻易开挖帝陵。中国著名的考古学家、当年参与定陵考古勘探的王仲殊说道:“定陵发掘之后我们得出一个结论:就是帝王陵不能随便挖!”

定陵发掘后,三千多件文物在那个小平房里呆了近六十年,直到2015年,有关部门才将这些文物转到新建的地下文物库中。很多的纸质典籍也遭受到了不可逆转的损坏。之所以出现这么严重的情况,是由于当时的文物保护能力欠缺,以及观念意识落后。最终得不偿失,带来了毁灭性的灾难。

没有金刚钻,不揽瓷器活。我们要珍惜历史上的每一件文物,这是历代先人流传下来的宝贵财富。考古不能图一时的兴趣雅致,而去不计后果地发掘破坏,只有当我们技术成熟的时候,才能把损坏降到最低。我们作为当代大学生也要努力学习考古的各方面知识,为后人提供发掘经验。期待技术成熟之时,与世人一同目睹帝王陵墓的开启。

作者单位:云南大学