挖掘纪念地历史感悟英烈初心 龙华革命烈士纪念地的变迁

郭泷阳

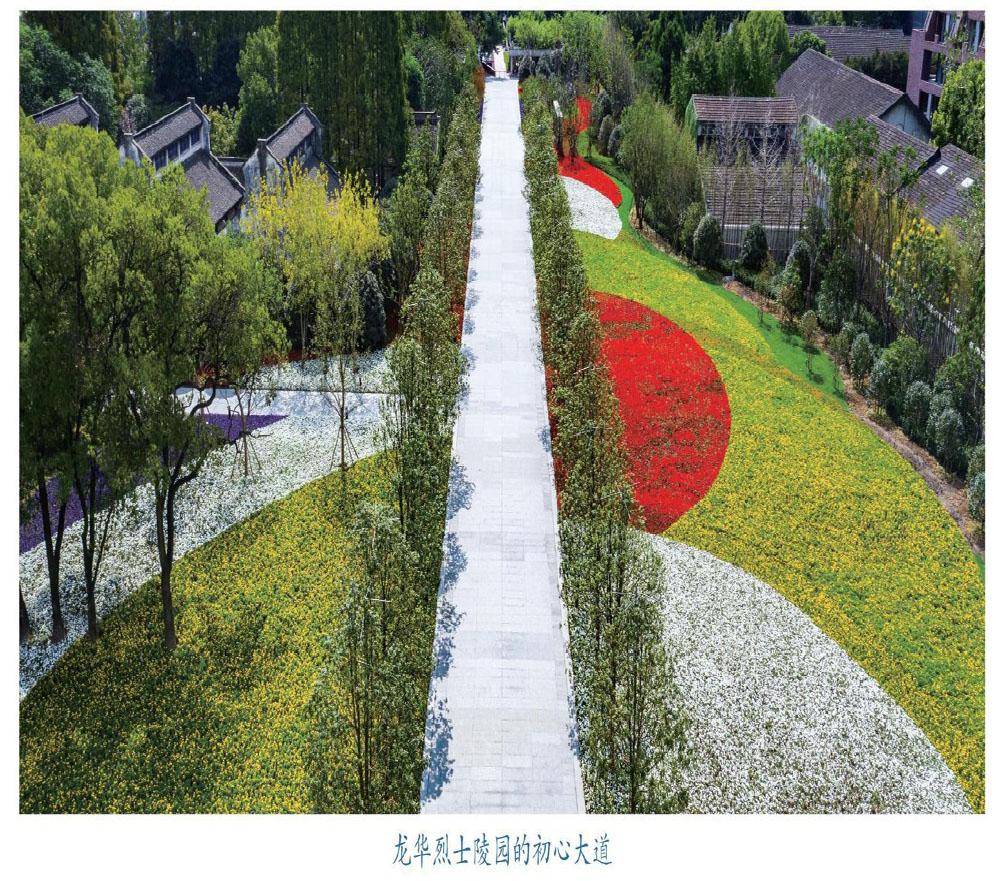

1988年1月13日,国务院批准“龙华革命烈士纪念地”为全国重点文物保护单位,它位于上海市徐汇区中部,上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)就在此修建。陵园包括广场仪式、英烈祭奠、展陈纪念、碑刻文化、遗址体验、舞台演绎、主题拓展、园林景观等八个功能区,占地面积约21万平方米,是全国爱国主义教育基地、全国重点文物保护单位、全国中小学生研学实践教育基地,从建成之日起,龙陵就以震撼力、感染力、生命力,铭记和传扬着上海光荣的革命传统和英雄精神。

早在新中国成立之初,建设龙陵的提议就曾被老一辈无产阶级革命家和群众倡议。直到1990年,根据中央指示精神,正式开始筹备建设。邓小平为陵园亲笔题名“龙华烈士陵园”,江泽民为纪念碑题写“丹心碧血为人民”,陈云题写馆名“龙华烈士纪念馆”,龙华烈士陵园的名称由此而来。上海市委要求,陵园要体现上海现代水平,成为传世之作;要反映上海英雄城市的风貌与国际大都市的地位和气派。龙陵建成并对外开放后,在搞好上海爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观、讲好上海红色故事等方面,发挥着积极的作用。

恩格斯说过,我们根本没想到要怀疑或轻视“历史的启示”;历史就是我们的一切。回顾龙华这片土地上的历史,感受近代上海的历史变迁,这片土地上发生的或奇特或悲壮历史,或许会带给我们更多的感悟。

鸦片战争后,随着上海开埠,普通的上海人的生活也开始发生变化。普通人的生活变化广泛表现在衣食住行各个方面,人民的日常生活也在西方文化的影响下,不断变的多元化、多样化。今天的龙华革命烈士纪念地,在当时,为上海市民增添了不少生活意趣。

早在明代,“龙华晚钟”就是“沪城八景”之一,加之龙华寺的香客众多,“龙华晚钟”颇具盛名,“三月十五春色好,游踪多集古禅关。浪堆载得钟声去,船过龙华十八湾。”明清时,得益于龙华地区的水系,当时人们往返龙华大多采用舟船,到了近代,人们到达龙华的方式也扩展到汽车出行。

随着上海经济发展,市民生活文化需求也在不断提升,各类报刊杂志也出现在上海市民的生活中。当时,每年春暖花开,关于龙华的报道就会见诸大小报刊,随笔、诗抄、摄影、漫画等形式多样,也为龙华桃花进一步集聚了人气。龙华是一个集人文风景于一体的踏春好地方。龙华寺紧邻今天的龙华革命烈士纪念地。寺庙历来香火鼎盛,寺内的龙华塔也常常出现在文人学子的笔下。

龙华的出名还因这里遍植桃花,每年龙华春会,桃花十里的盛景吸引着大量民众前来赏玩,直到今天,上海人还有一句俗语“三月三,看桃花,到龙华”。龙华寺内原有桃园,1928年,民国党为纪念第六师阵亡将士,又盖亭筑台,广莳花木,取名“血华公园”。借桃花盛景,龙华地区的春会活动也是远近驰名,春会时的龙华摩肩继踵,热闹非常,此时各种商贩做起生意来,都会格外卖力,时人也就有了“春会赚一年”的说法。龙华的水蜜桃,民国时也是送礼佳品,一筐16两重,就要1块银元,价格之高非富裕家庭不可享受。民国歌手周璇还曾灌制唱片《龙华的桃花》,歌曲唱到“上海没有花,大家到龙华,龙华的桃花也涨了价。”足见龙华桃花在上海人心目中的地位。

龙华作为江南古镇,又地处黄浦江的一个大湾中,早在元代时期,龙华地区就开始了建设和发展。明清时期,龙华已成为上海县城外围重要的市镇之一。民国时期,龙华继续凭借着水系发达且拥有水运港口的优势得到了进一步的发展。近代有很多企业在龙华购地建厂,很大程度上就是看中了这里具有优越的航运条件,有利于原料及产品的运输。民国时期,龙华位于上海的西南方,龙华与老上海同饮黄浦江水,但往返之间仍然需要一定的时间。

上海开埠后,电车、公共汽车的开通,为广大市民在闲暇之余的娱乐生活提供了极大的便捷。民国时期,《时报》报刊上就登载了苏路公司上海到龙华的往返车次,每天6个班次,十分频繁。陆路交通的便利,极大地有利于龙华与上海之间的交流,很多文人都有游记记录自己郊游到龙华的经过。

除了道路的通畅,近代以来,龙华的现代化铁路交通发展迅速。1909年沪杭铁路通车,龙华拥有了车站龙华站。1916年,上海又修建了新铁路,设新龙华站,沪宁、沪杭两大铁路干线被联系起来。铁路线在此交汇,龙华拥有了更加多样的交通方式,逐渐发展成为了重要的交通枢纽。

虽然清政府在龙华有兵力布防,但是清军的水兵实力不足,列强的坚船利炮使得水上国门形同虚设。1842年的鸦片战争中,英国军舰最远已沿黄浦江到达了闵行地区。太平天国运动的爆发,使清政府开始了“师夷长技以制夷”的洋务运动。

时任两江总督的李鸿章于1865年在上海开办了江南机器制造总局,积极推动洋务运动,江南机器制造总局不断发展,成为了晚清规模最大的军工企业。1870年,江南制造局就在龙华寺北部购置了80多亩田地(5.34万平方米)建造了龙华分局,随着工厂的不断增加,清统治时期的龙华分局,逐渐成为清政府军事物资的重要供应处。1874年,龙华分局设立了火药厂,并仿制出了黑色火药,这是上海最早制造的炸药。1875年,制造局又设立枪子厂,后来又于1892年设立了栗药厂、1895年设立了无烟火药厂,并在国内首先制造出无烟火药。截止到1904年,共生产约150456.60千克(331700磅)的无烟火药。上海光复后,龙华分局改称为龙华兵工厂,属于上海兵工厂的一部分。据统计,1927年4月间,龙华兵工厂生产的各类枪弹数量约为213.24万发。

如此重要的军工企业在龙华设立,就意味着,谁拥有龙华,就可以夺取这些军火,加上龍华地理区位,使龙华成为了军阀混战时的必争之地。实际上,龙华地区庙宇能驻兵,工厂产武器,辛亥革命之后的龙华,各路军阀你方唱罢我登场,上演着一幕幕兵家常事。

辛亥革命爆发后,革命党人认为“制造局因系军事要地,驻有炮队营及巡警兵等,防卫甚严。故欲光复上海,非先攻克该局不为功。”上海商团全体团员也都抱着破釜沉舟的决心,奋勇迈进,有些革命者甚至瞒着家人走入队伍,这些革命者在龙华土地上留下了他们一往无前的足迹,在辛亥年上海历史上留下了义无反顾的身影。最终上海商团的革命者攻占江南制造局,今天龙华革命烈士纪念馆的多媒体《光复上海》再现的就是这段历史。

随后,袁世凯盗取革命胜利果实,在“二次革命”中取得胜利,并在龙华设淞沪护军使,作为上海地区的最高军事管理机构。当时《民国日报》关于龙华的新闻,几乎都是围绕着军事活动,也表明了龙华作为军事要地地位之重要。然而当时政局动荡,龙华所设机构也被裹挟着几度易名,但是称谓不同,职责却大体相同,当时龙华所设立机构几乎都承担着军事管理的重任。由此更能看出龙华军事方面的重要地位。

1927年的龙华地区属于直系军阀孙传芳的势力范围。随着北伐战争的推进,上海工人在共产党的领导下抓住时机,取得了上海工人第三次武装起义的胜利。白崇禧率领北伐军占领龙华,在此设置了军事机构。但国民党反动派很快就发动了“四一二”反革命政变,龙华的机构被更名为淞沪警备司令部,此后的1927年至1937年上海沦陷前,大批共产党人和革命群众被关押杀害于此。

曾经的“杀人魔窟”

今天,环境宜人的龙华烈士陵园,很容易让人忘却当年的阴森和杀气。白色恐怖笼罩的上海,作为最高的军事管理机构,曾经是拷问共产党员理想信念的地方。当年,淞沪警备司令部关押过大量政治犯。被关押在此,共产党人面对的就将是生与死的考验,有人在这里做了可耻的叛徒,如向忠发、韩步先,但有人在这里用生命写下信仰与忠诚。正如龙华烈士陵园创排的历史情景剧《血沃龙华》所说,“龙华的古塔恐怕未曾想到,一个理想的实现,需要那么多的英雄儿女浴血奋战、前仆后继;龙华的桃花也许无法理解,一个春天的来临,需要经历如此漫长的雨雪风霜、斗转星移……”

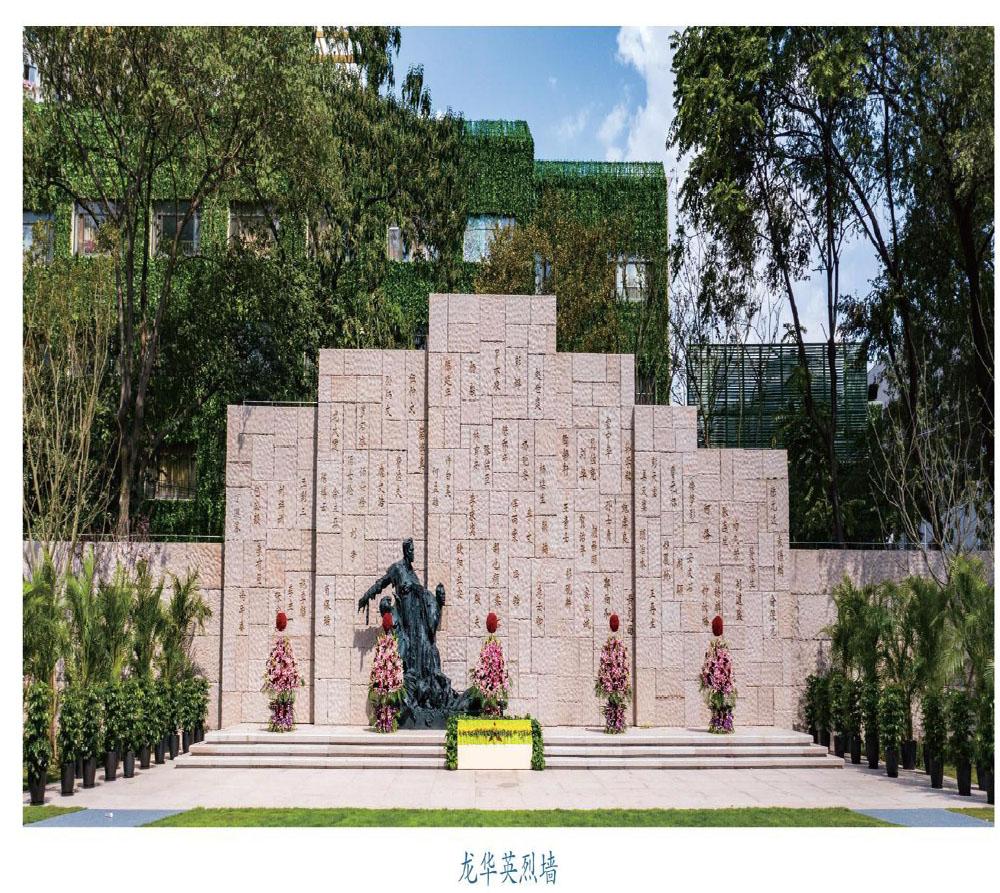

据不完全统计,仅仅在龙华牺牲的中国共产党员包括:中共五届中央委员、中央临时政治局委员、中央政治局常委兼中央组织局主任罗亦农,中共六届政治局常委、中共中央军事部部长杨殷,中共五、六届中央委员彭湃,中共五届中央委员赵世炎,中共五届中央委员陈乔年,中共五届中央委员陈延年,中共五届中央候补委员林育南(龙华二十四烈士之一),第一届中共中央监察委负责人,国民党中央组织部代部长、中央执行委员会常委杨匏安,第一届中共中央监察委员、上海总工会党团书记许白昊,第一届中共中央监察委员、中华全国总工会执行委员张佐臣,第一届中共中央候补监察委员、中华全国总工会执行委员杨培生,以及共产党员郭伯和、肖保璜、郑覆他、李主一、颜昌颐、邢士贞、龙华二十四烈士(林育南、何孟雄、李求实、胡也频、殷夫、柔石、冯铿、李文、李云卿、费达夫、伍仲文、蔡博真、段楠、恽雨棠、彭砚耕、龙大道、贺治、王青士、汤士伦、汤仕佺、罗石冰、欧阳立安、刘争、佚名烈士)等,曾经关押在龙华的英烈更是数量庞大。1933年,鲁迅在《为了忘却的记念》一文中纪念的朋友李求实、胡也频、殷夫、柔石、冯铿,就是牺牲在龙华。此后鲁迅还说,“至于看桃花的名所,是龙华,也有屠场,我有好几个青年朋友就死在那里面。”

龙华英烈杨匏安、杨培生、许白昊、张佐臣四人牺牲时间不同,但他们有一个相同的职务——中共中央监察委员。中共中央第一届监察委员会在1927年中共五大上选举产生了10名委员和候补委员。当年,由于革命环境的严峻性,在随后的革命斗争中,10名中央监察委员会成员有8人先后牺牲,牺牲时年纪最大者45岁(杨培生),最小者21岁(张佐臣)。严酷的生死考验面前,中央监察委员会成员更无一人叛变。“治人者必先自治,责人者必先自责”,初心不变,忠诚才能永远经得起考验,四位监察委员牺牲在龙华,龙华刻下了他们生命的印痕。

1928年,监察委员之一的许白昊,听说自己上交给湖北省委的工运款可能存在使用违规的情况,就立即与其他领导人联名致信中共中央,要求彻查此事,他们在信中非常严肃地指出“如改款开支项目不明及用发图不清不正,需湖北省委负责人绝对负责,以免复蹈二七京汉恤款之覆辙,重危本党对工人阶级之信任而维党纪!”这充分表达出了许白昊的坚持原则、严守纪律的工作态度,更表现出许白昊担负党内监察责任的恪尽职守。许白昊被捕后的第二天,就被押解到淞沪警备司令部,1928年6月6日,蒋介石下令处决,许白昊和陈乔年、郑覆他一同牺牲在龙华。许白昊原本有一个孩子,虽然有母亲竭尽全力地照顾和呵护,但是时局动荡,孩子失去父亲,生活极为艰难,这个可怜的孩子还是不幸走失,下落不明。如今,很多青少年都会来到烈士陵园为烈士致敬献上鲜花,多希望历史能有如果,这中间如果有许白昊烈士的子孙,许白昊或许会更加欣慰。1928年,项英在回忆许白昊时,高度评价了他对中国革命的贡献:“白昊同志他一生是为中国无产阶级谋解放而努力而奋斗。他是最刻苦耐劳而最勇敢忠诚的共产党员,他是中国工人群众中最能干的勇敢的战斗员与先锋。”

龙华桃花慰忠魂

许白昊烈士仅仅是无数龙华英烈中的一位,在龙华的纪念馆内,陈列着两百余位各个时期与上海有关的英烈。今天,很多观众第一次来到龙华烈士陵园,常会惊讶于这里安葬英烈数量之巨,有诗说,“龙华千古仰高风,壮士身亡志未穷。墙外桃花墙里血,一般鲜艳一般红。”1700多位英烈长眠于此,他们每一位都用自己的身躯铺就了一段中华民族的复兴之路。

1928年,国民党在今天的龙华烈士纪念地设立龙华花园,并作为纪念设施存在。后来淞沪警备司令部内,还曾经有过一座“一·二八”纪念堂。这是在第一次淞沪抗战后,国民党为了纪念在抗战中阵亡的抗日将士,铭记国耻,时任国民党淞沪警备司令戴戟亲手主持,将原来的淞沪警备司令部大礼堂改建成了“一·二八”纪念堂,纪念堂内挂着淞沪抗战中阵亡将士遗像、作战图表、各界赠送的匾额、对联、抗战油画等。此后几年里,每逢1月28号纪念堂都会对外开放。每年的这天都是国耻纪念日,国民党和社会各界群众都会举行各种纪念仪式。

戴戟在纪念碑文说,设纪念堂是要回首经年,痛定思痛,为了庙貌昭忠,观感为继者。但是如果对先烈的缅怀仅仅有些表面功夫,只是把他们高高供起,只是偶尔到此参观作秀一番,那纪念堂的作用怕是微乎其微。否则国民党58名旅长以上投敌叛变的将领、汉奸周佛海汪精卫之流又该如何解释?

英雄是历史的刻度,英雄的名字帮助后人铭记历史昭示未来;英雄是民族精神的人格化身,伟大的民族精神在英雄的身上更加鲜活。习近平总书记指出,崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中认真学习党史、新中国史的通知》中要求,要“深刻认识我们党先进的政治属性、崇高的政治理想、高尚的政治追求、纯洁的政治品质,传承红色基因,坚定理想信念。”从众多龙华英烈身上,我们能深刻地感受和体会到共产党员纯洁的政治品质和崇高的政治理想,新时代的共产党员有责任不断传承这一红色基因。崇敬英雄需要的是真正了解英雄,更需要的是用实际行动学习英雄,成为英雄。我们从来没有像今天这样接近实现中华民族偉大复兴的目标,从来没有像今天这样接近世界舞台中央。伟大时代呼唤伟大精神,崇高事业需要榜样引领。革命先烈用自己的热血和牺牲诠释了自己的初心,承担了时代的使命。新的时代赋予了当代人新的使命。

当前,全国各地都在积极开展“四史”教育,如何使“四史”教育取得理想的成果,如何促使全社会更好地营造崇尚英雄的氛围,如何促使党员干部群众在红色圣地、革命遗址参与的教育活动真正了解党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,使英烈故事和英烈精神得以入耳入脑入心,这不仅是每一位宣教人员的责任,更是每一位“四史”教育参与者应该认真思索和叩问自己的问题,我们作为新时代的奋斗者,该如何才能真正做到致敬英雄,学习英雄,将中华民族的红色基因代代相传?

作者单位:龙华烈士纪念馆