月在关山高处明

——筝曲《月色清明》的音乐分析

张木子

引 言

《月色清明》由中央音乐学院李萌教授创作于2007年。乐曲主题材料选取自哈萨克民歌《在那遥远的地方》,在保留原曲骨干音的同时从调性、节奏节拍、旋律等方面进行衍展扩充,使之既与原歌曲的抒情风格及少数民族风情契合,又以器乐作品的视角更加饱满的诠释主题素材。全曲由《月色》和《大漠放歌》两部分组成,将浪漫瑰丽与冲动强烈两种不同的音乐色彩交织,是为极具音乐张力的筝乐佳作。

一、关于音乐材料

(一)基本音乐材料及定弦

《月色清明》定弦是依据表现题材和特定音乐风格的需要而选择、确定的综合调式。由于作品主要音乐材料引自《在那遥远的地方》,作曲家选用“La、Do、Re”具有五声性的核心音高作为旋律发展的基本音乐材料。为丰富和声效果及调式调性变化,采用七声混合性的方式定弦。《月色》的定弦以七声自然音阶B-A-G-F-E-D-C为基础,中音区加入#G、#F和#C,低音区为民族五声性的E-B-D-E。这样的定弦方式使《月色》具有东方韵味的同时又带有欧洲七声调式的特点。两个乐章的衔接处挪动筝码,使#C→C,B→#A,#F→F,G→#G,形成《大漠放歌》的定弦。《大漠放歌》定弦中运用到小二度和增二度音程,借鉴新疆木卡姆音乐中的微分音,为乐曲带来浓郁的西域风格。

为兼顾两个乐章的音乐风格,使作品中的西域音乐元素与东方韵味都得以展现,定弦方面做出如下安排:

图1 《月色清明》定弦图

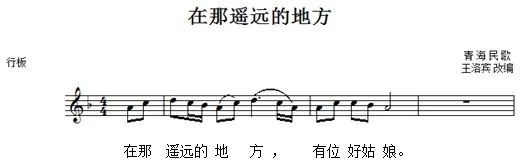

(二)主要音乐材料

图2 《在那遥远的地方》旋律①

《月色清明》中,作曲家将原旋律拉宽放慢,并多次将反附点节奏和大跳音程结合使用。核心音高“La、Do、Re”通过变换模进方式、变换演奏法的方式在乐曲中循环出现。乐曲区别于原歌曲悠长深远的特点,转而产生跌宕起伏的错落感,为器乐音乐的演奏增添了更多弹性空间。

图3 《月色清明》主题旋律

二、曲式结构

《月色清明》篇幅长大,由《月色》和《大漠放歌》两个乐章构成。笔者从对李萌教授的采访中获知,乐曲曲式构思并未严格采用某一种西方曲式结构。作品曲式安排中蕴藏中国传统音乐与中国文学“形散而神不散”的思想,将意象片段式呈现,如随笔般随心而动。又以民歌主题不动声色的将两个音乐形象反差极大的乐章合理规划、有机统一,可谓匠心独运。

(一)《月色》曲式结构

《月色》是一首以民歌为素材的循环再现多段体②,结构为“A-B-A1-C-A2”,《月色》曲式结构如图4所示。

图4 《月色》曲式图③

引子(1-17小节),连续三个重音移位构成了引子的乐汇动机,引出乐曲的发展。

A段(18-46小节),主题素材第一次出现,民歌素材旋律被拉宽变形,用陈述性的语气娓娓道来。作曲家对主题旋律进行了4次片段式的分解。每当音乐即将进入不安的情绪中,主题旋律随即出现,不安的念头转瞬即逝,犹如思绪反复拉扯。

B段(47-88小节),新材料1出现,采用了“对称句”的写法,乐段对仗工整、清晰流畅。B乐段用跳跃的节奏型、混沌的“三对二”复合节奏和密集的双手琶音营造出与主题素材对立的音乐形象。

A1段(89-96小节),主题非原样再现。左手伴奏声部的节奏型变得密集,情绪逐渐开始激动。这一乐段右手主题旋律用长于抒情的摇指演奏,左手采用密集连贯的琶音。这样的技法安排,使主题情感进一步得到释放。作曲家对音乐形象的塑造是多面的,“月色”除了A乐段中的缥缈的形象外,也有A1段中抒怀和释放的一面。

摘 要:人事档案管理是事业单位各项管理的基础,科学的人事档案管理,直接关系着事业单位的整体运营效果,同时还在很大程度上推动事业单位的改革和发展。因此,在事业单位人事档案管理中,应该结合人事档案管理中存在的问题,运用科学有效的方法策略,提高人事档案管理的整体水平。

C段(97-119小节),新材料2出现,具有展开部情绪不稳定的特点。这部分热烈的情绪与《月色》其他乐段在风格上有所区别,为乐章带来新鲜的感觉,同时为《大漠放歌》做出铺垫。这一乐段的感染力非常强,听者的思绪即刻从清冷的月色中走出,加入到欢歌热舞的场景里。

A2段(120-126小节),主题非原样再现,前一乐段的高潮情绪在此逐渐消弱。主题以隐约朦胧的方式出现,与A乐段构成首尾呼应的效果。热烈的情绪过后是淡淡的失落,久久不能消退。此处旋律声部由左手奏出,从音色和力度上弱化了主题,暗示乐章即将结束。

(二)《大漠放歌》曲式结构

《大漠放歌》的曲式采用了多段体结构,由四个段落构成,段落间形成对比、并置、展开的关系。曲式结构如图5所示。

图5 《大漠放歌》曲式图

第Ⅰ段(1-74小节):新材料以开门见山、直抒胸臆的方式出现,迅速将音乐带入到自由洒脱的情绪中。这一乐段中右手音型十分规整,左手节奏型多变,出现了双八节奏型、附点音符、切分音和空拍带来的不规则重音。作曲家意图通过右手“马不停蹄”的演奏配合左手多变的节奏体现驰骋中享受自由、洒脱、酣畅的情感。

第Ⅱ段(75-101小节):主题素材以变换音区的方式出现。从演奏角度考虑,这一乐段的出现放缓了此前热烈饱满的情感,演奏者可在此乐段调整体力和情绪,更饱满的迎接其后的高潮乐段和尾声乐段。

第Ⅲ段(102-164小节):乐段具有展开部的性质。节奏和重音都有强烈的不安情绪在其中。这一乐段在创作和演奏技法上与第I阶段有相似之处,也是《大漠放歌》音乐形象的加固与升华。右手沿用了4个十六分音符的节奏型,左手则加入了很多的扫弦技法,在听觉和视觉上产生不断的冲击感。这是全曲的高潮乐段,激烈和冲动的情绪在此得到了释放。

第Ⅳ段(165-190小节):主题最后一次出现。从全曲结构来看,与第一部分《月色》形成呼应,起到点题的作用。尾声情感浓烈,它与之前激烈和冲动的情感有所不同,更像是豁然开朗的情感升华,在茫茫天地间释放内心的情绪。所有的遗憾、失落、欣喜、憧憬交织在一起,全曲在意犹未尽的回音中结束。

《月色》和《大漠放歌》采用不同的曲式结构和创作素材,彼此间相互独立,形成乐章间的对比。但通过主题旋律的循环出现将两个独立的乐章串联起来,加深乐曲的内在联系。每次主题的出现都是情绪的递进,是从“小我”向苍茫天地的升华。《大漠放歌》的尾声采用主题旋律作为收尾,与中国传统音乐中的“合尾”理念不约而同。作曲家塑造出两个性格鲜明的音乐形象,通过贯穿于耳的哈萨克民歌将二者串联起来。《月色》的清新、华丽与《大漠放歌》的超逸、洒脱相交织,构画出“月在关山高处明”极富诗意的音乐意境。

三、特殊节奏、节拍的运用

李萌教授从小生长在广西,浸染于少数民族能歌善舞的环境中。她的作品个人风格鲜明,尤以神秘的旋律、丰富的和声、密集的音型为长,对节奏的敏感更根植于她的创作思路中。《月色清明》取材自哈萨克民歌,丰富多变的节奏跃然入耳,时常将听者代入到边陲之地热情动感的少数民族歌舞中,以此也可窥见作曲家敏锐的素材捕捉能力与熟稔的创作经验。

(一)不规则重音

《月色》引子部分,从第二小节的重音移位处开始,依次加入一、二、三个八分音符,直到引出肯定的乐汇动机。这样的节奏发展形态与梅西安节奏系统中的“增减时值节奏”(见图6画方框处)有异曲同工之妙,在实际演奏中能够产生加速和推进的作用。这里用强调重音的方式为引子的发展增添助力,与其后突慢的乐句形成了鲜明的对比,形成音乐发展中的张力效果。

图6 引子发展动机

《月色》第99小节,此处节奏型进行人为切割,形成重音移位。这部分音乐与《月色》的抒情浪漫形成反差,像是为《大漠放歌》做出铺垫。不规则重音使得音乐在听觉上更为激动和坚定,如同男女老少围绕篝火载歌载舞的欢乐场景。音乐中透露出的原始力量感,极富动力效果。

图7 第99小节特殊的重音位置(1)

《大漠放歌》第22小节作曲家改变小节内的重音位置。左手6/8的强弱规律本应是:强-弱-弱-次强-弱-弱,重音在此移至原本的弱拍位置,更加突出了切分节奏的律动。左手的音型与右手密集规律的音型形成对比,为音乐增添了感染力。

图8 第22小节特殊的重音位置(2)

《大漠放歌》第113小节,这里产生的不规则重音效果与前两例不同,作曲家并没有在此安置特殊的重音记号。在演奏中,位于弱拍的扫弦技法使音响产生了无音高音群的特效,坚定有力。而单音虽处在重拍,但其音响薄弱,在实际演奏效果中仍处弱音位置。

图9 第113小节特殊的重音位置(3)

(二)复合节拍

《月色》65、66小节,单位拍内右手的三连音与左手的八分音符构成“三对二”的复合节奏。此处右手较为混沌的音乐气氛与左手清晰的音型相结合,既起到衔接巩固B段音乐形象的作用,又达到音乐不断向前推进的效果,形成B段结构内部的小高潮,为其后的双手琶音段落做出铺垫。

图10 第65小节左右手形成“三对二”的复合节奏

《月色》99小节为10/8的节拍,根据重音将右手分为2/8+2/8+2/8+2/8+2/8,左手分为3/8+3/8+3/8+1/8,形成复合节奏并带来重音位置的变化,为这一段落增添舞蹈的律动。这一部分的音乐色彩转入到欢欣鼓舞的情趣中,既与尾声部分的静谧空旷形成对比,又与《大漠放歌》部分相映成趣。

图11 第99小节重音移位形成复合节拍

综上,复合节奏、节拍及不规则重音的运用为乐曲意境增添了画面感。《月色》中,重音的移位和交错为抒情乐章增添跳跃、热闹、欢腾的气氛。《大漠放歌》中,作曲家通过节奏、节拍的变换及重音的错位,为听众营造出一种强有力的冲击感。二者动静交织,令人心驰神往。

结 语

筝曲《月色清明》由《月色》和《大漠放歌》两个乐章构成,作曲家赋予它们不同的音乐意境刻画和人文内涵表达。月色的浪漫华丽与大漠的冲动豪迈,两个不同的意象交织碰撞在一起,产生“月在关山高处明”的审美意趣。

笔者在演奏中发觉对作品的处理还是以过往演奏的“经验”为主,如此感性的认识不足以支撑更深层的乐曲解读。对《月色清明》的创作要素进行分析后,许多演奏中模棱两可的概念渐渐明朗。在感性的演奏中辅以理性的理论知识,期以达到更丰盈更深刻的演奏效果。■

注释:

① 王洛宾:《在那遥远的地方》,笔者由简谱译为五线谱。

②③ 张珊.当代古筝名作教学与演奏详解[M].湖南文艺出版社,2010.