基于接受心理的地理“红色研学”育人路径探析

——以“中山市南朗镇红色古村”为例

罗玉婷,邓 钧,汪丽娜

(华南师范大学地理科学学院,广州510631)

2021年是中国共产党成立一百周年,习近平总书记多次强调,要用好红色资源,讲好红色故事,搞好红色教育,让红色基因代代相传。共青团中央也指出,加强学生红色教育要适应青少年的学习规律,善于运用体验式、沉浸式、研讨式学习,潜移默化引导他们通过学习有所触动、有所共鸣、有所感悟[1]。地理“红色研学”作为新兴的红色教育活动,其育人效果很大程度取决于学生的学习规律和接受程度。而传统灌输式教学轻视知识的探索过程,忽视学生接受知识的主体性和心理规律,否定了思想政治教育的内在规律性[2]。由此可见,灌输式教学难以在地理“红色研学”中发挥育人作用,落实地理课程思政。基于此,本文以心理学角度为切入点,以地理实践为落脚点,探究基于接受心理的地理“红色研学”育人路径,旨在更有针对性,更有效地落实地理“红色研学”的课程思政,发挥红色教育的育人作用。

1 地理“红色研学”下的接受心理的内涵与意义

1.1 接受心理的内涵

接受心理指的是接受主体在外部环境影响下,对客体信息进行注意、选择、接受、内化、外化等多环节构成的连续的、完整的心理活动过程,是对外界信息的一种积极能动的接纳心理趋向[3]。同理,在教育教学活动中,学生对外来教育信息的接受也需经历一系列心理活动过程才能完成最终意义上的学习。因此,在地理教育中,当地理教育者向学生传授地理教育内容时,学生是处于受教的过程中,但学生并不是被动接受的,而是有自身将地理教育内容选择性接受的心理规律和价值取向。

1.2 接受心理对地理“红色研学”的意义

地理教育是落实课程思政的重要途径,地理研学旅行作为“行走的课堂”,是地理教育的重要组成部分,在地理“课程思政”中具有实践育人的优势。而地理“红色研学”是以“红色教育”为主题的地理研学旅行,其依托独特的红色教育资源来开展地理实践活动,从而落实立德树人的教育目标。由此可见,地理“红色研学”是落实地理“课程思政”从理论育人走向实践育人的重要渠道。相对于传统的课堂教学,地理“课程思政”倡导在具体化、生动化的教育活动中实现立德树人的润物细无声。这意味着其育人过程不是强制性的灌输知识,而是遵循学生内在接受心理,让学生作为主体去接纳、认可并内化教育内容。由此可见,接受心理契合地理“课程思政”倡导的育人理念。基于此,学生作为地理“红色研学”的接受主体,其接受心理在一定意义上影响着地理“课程思政”的育人效果。因此,深挖学生的接受心理,并运用接受心理来设计地理“红色研学”方案能有效提高地理“课程思政”的实践育人效果。

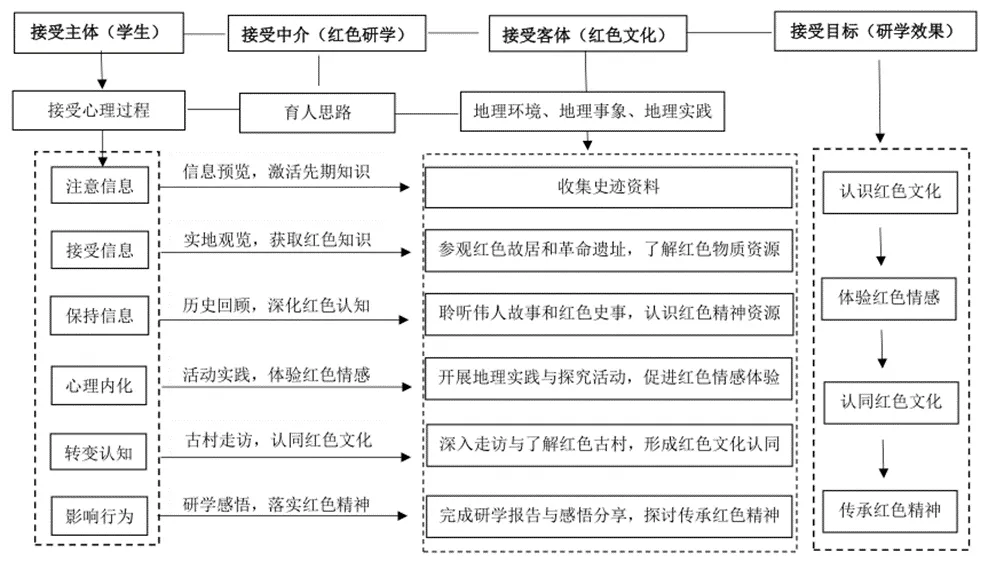

2 探析基于接受心理的地理“红色研学”育人路径

地理“红色研学”中的接受心理是接受主体对红色文化所传递的信息经过注意、选择、接受、内化为自己的思想、信念,并外化为实践的心理活动过程。本文认为,基于接受心理的地理“红色研学”育人路径应包括三重理念:一是育人“载体”,即地理“红色研学”;二是育人“方式”,即地理“红色研学”设计需结合地理要素以及契合接受心理过程;三是育人“目标”,即在地理实践中对学生进行红色文化的知、情、意、行等方面的引导。

2.1 地理“红色研学”下育人路径的组成部分

学生作为地理教育的接受主体,整个受教过程会受到接受客体和接受中介影响。因此,本文认为基于接受心理的地理“红色研学”育人路径应包括接受主体、接受客体、接受中介、接受目标四个部分:①接受主体:即受教育者,指在地理“红色研学”中接受地理教育和红色教育的中学生群体;②接受客体:即教学信息,这里指的是地理视角下的红色文化,主要包括物质资源和非物质资源两个方面,物质资源指历史遗址和革命遗迹,非物质资源指红色精神;③接受中介:即教育活动,指将接受主体与接受客体连接起来的中间环节,本文指红色研学旅行;④接受目标:即教学目标,本文指的是研学效果。

2.2 基于接受心理的地理“红色研学”育人路径的探析

本文借鉴接受心理,并结合地理学科与研学旅行的性质和特色,探析基于接受心理的地理“红色研学”育人路径。整个育人路径由接受主体(学生)、接受客体(红色文化)、接受中介(红色研学)、接受效果(研学效果)四个部分组成。在育人路径基础上,地理“红色研学”设计方案需契合接受心理过程,并且接受心理与地理要素需在研学设计中有所体现。具体育人路径如图1所示。

图1 基于接受心理的地理“红色研学”育人路径Fig.1 The educational path of"red studies"in geography based on the psychology of acceptance

3 基于接受心理的“南朗镇红色古村”研学设计

3.1 历史背景及红色旅游资源

中山市旧称“香山”,香山文化在地缘上主要指中山、珠海、澳门等地的地域文化[4]。因共产党先辈们遗存的红色革命资源是香山文化的宝贵财富,具有红色教育作用,故赋予香山文化红色意蕴,将其称为“红色香山文化”。南朗镇是中山市红色香山文化的旅游重镇,在这里的古村落遗存了许多革命足迹和革命旧址。其中,翠亨村与左步村是南朗镇著名的岭南古村,因现存大量革命遗迹和烈士故居等红色旅游资源,故称为红色古村。现今,南朗镇翠亨村和左步村是中山市的红色教育基地之一,市政府以“红色遗址”和“岭南古村”为名号,大力挖掘古村内的红色资源,发展红色古村旅游综合体,助推乡村振兴。南朗镇红色古村旅游资源如表1所示。

表1 南朗镇红色古村旅游资源Tab.1 Tourism resources of the red ancient village in Nanlang Town

3.2 研学设计

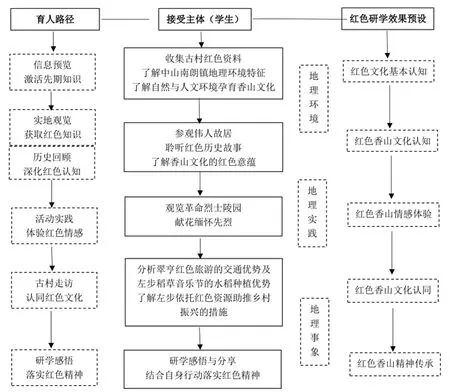

3.2.1 研学设计思路 本文以中山市南朗镇红色古村作为研学地点,根据基于接受心理的地理“红色研学”育人路径,将高一学生作为接受主体,红色研学旅行作为接受中介,红色香山文化作为接受客体。因此,本文结合接受心理过程设计南朗镇红色古村研学的育人思路:在研学前让学生收集资料,意在让他们预先学习南朗古村的红色文化;在革命遗址、烈士陵园设计观览、聆听史实、献花等活动,意在让学生体验红色香山情感,感受红色香山精神;在古村访谈关于借助红色资源助推乡村振兴的措施,意在让学生对红色香山文化形成认同感。具体内容如图2所示。

图2 南朗镇红色古村研学育人设计方案Fig.2 The design plan for research and education in the red ancient village of Nanlang Town

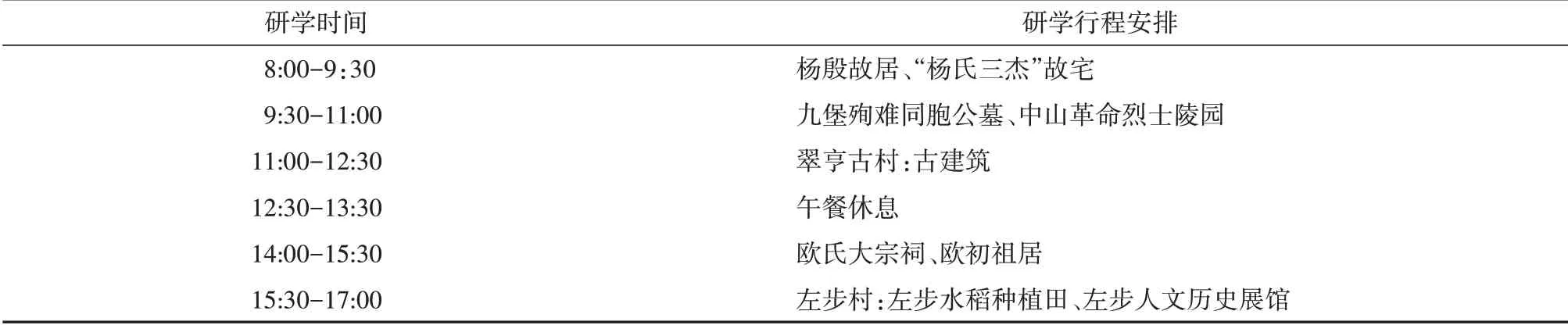

3.2.2 研学行程安排 本次红色研学旅行行程安排如表2所示,研学路线见图3。

图3 研学路线Fig.3 Research route

表2 研学行程安排Tab.2 Research schedule

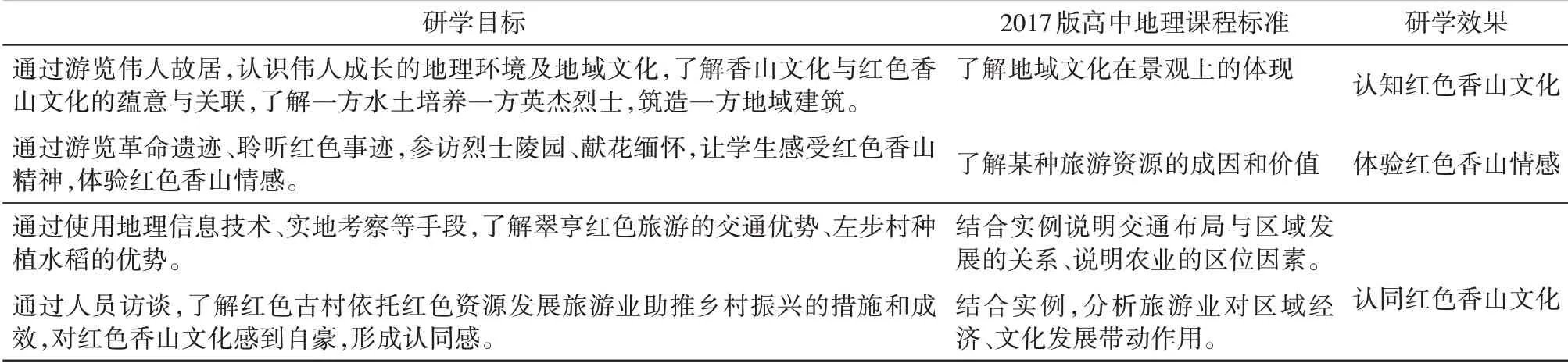

3.2.3 研学目标 本次研学以高中地理课程标准作为研学设计依据[5],制定南朗镇红色古村的研学目标,具体内容如表3所示。

表3 研学目标Tab.3 Research goals

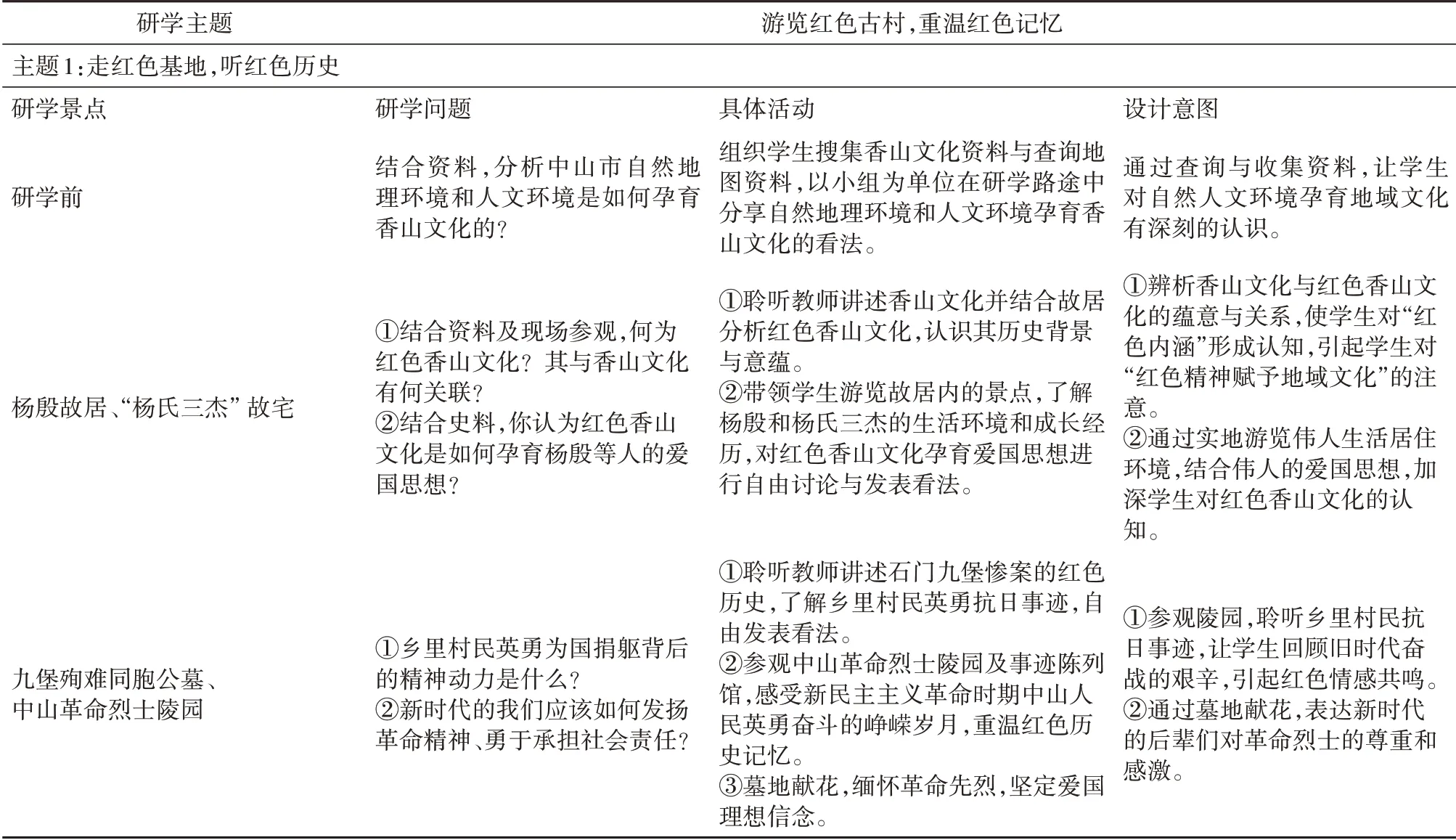

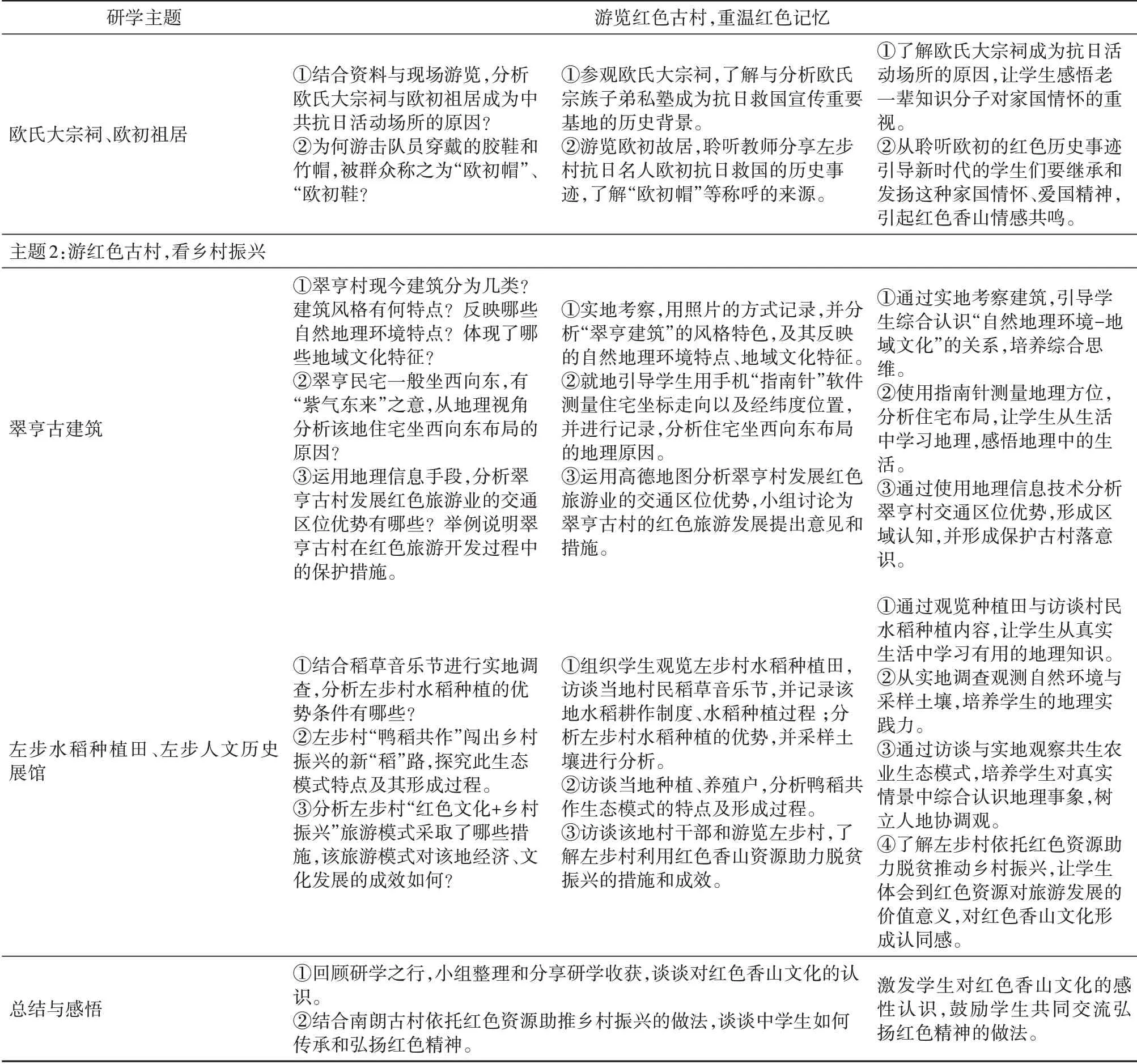

3.2.4 研学方案 研学前物资准备包括搜集香山文化及南朗镇红色古村史迹资料,携带自制研学路线地图,准备纸笔、研学考查记录本等。具体研学方案如表4所示。

表4 南朗镇红色古村的研学设计方案Tab.4 Research and study design plan of the Red Ancient Village in Nanlang Town

(续表)

4 总结与感悟

教授与接受是实现教育价值的共时性的活动过程,在红色研学过程中的“接受”,是将学生与红色香山文化从分离走向关联的心理活动过程。本文从“接受心理”角度探析地理“红色研学”的育人路径,并结合接受心理从红色香山文化认知、红色香山情感体验、红色香山文化认同、红色香山精神传承等四个层面设计南朗镇红色古村研学育人方案,从而落实地理“红色研学”课程思政的育人价值。但本文只是从表层探析基于接受心理的地理“红色研学”育人路径,还需要广大教育工作者继续深化和探索。