新发展格局下我国居民消费发展态势与促进策略

依绍华

摘 要:随着新冠肺炎疫情得到有效控制,我国居民消费稳定恢复并呈现新的特征:2021年上半年社会消费品零售总额增速势头明显,基本与网络零售额增速持平;城镇社会消费品零售总额与乡村之间差距较大;居民食品类消费支出占比和服务类消费支出占比均未恢复至2019年同期水平。居民收入差距持续扩大,农民工外出务工意愿降低,20—24岁大学生结构性失业较为突出,新消费业态缺乏有效监管措施导致消费质量降低等,是影响居民消费恢复性增长的重要因素。为此,要打好提振居民消费的政策组合拳,创新财税政策以提升政策效率,增加在职和转岗培训,多渠道增加就业,提升农村消费设施供给水平,以顶层设计+底层设计方式提升监管效果,提升消费质量,从而释放消费潜力,推动构建新发展格局。

关键词:居民消费;新发展格局;新消费业态

中图分类号:F126.1 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)12-0094-12

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的重大战略任务。我国拥有14亿多人口和4亿多世界上最大规模的中等收入群体,庞大的市場规模构成经济发展的巨大优势,并形成构建新发展格局的有力支撑。消费已成为我国经济发展的“主引擎”,近年来最终消费支出占比超过50%,成为拉动经济增长“三驾马车”中的排头兵。在新发展格局下,更要充分发挥消费的“稳定器”作用。这不仅有利于保持经济运行在合理区间,而且可为加快构建新发展格局提供强力支撑。

在新冠肺炎疫情的巨大冲击下,我国居民消费增速出现了较大下滑。随着我国疫情得到有效控制,复工复产有序进行,经济持续稳定恢复,2020年GDP增速达到2.3%[1],是全球唯一实现经济正增长的主要经济体,其中最终消费支出占比达54.3%。2021年上半年经济持续稳定恢复向好,居民消费稳步恢复性增长,同时因疫情持续演变呈现一些新的特点。本文从新发展阶段加快构建新发展格局的重大战略任务出发,围绕扩大内需这个战略基点,分析当前居民消费态势,阐释存在的问题及促进消费增长的因素,进而提出促进消费增长的相关建议。

一、相关文献综述

现阶段,新冠肺炎疫情防控已呈常态化,对经济发展产生了错综复杂的影响,居民消费在受到疫情冲击后出现一些新的变化和新的发展趋势。对此,一些学者进行了多方面探讨。例如,张友国等运用投入产出模型等从供给侧和需求侧评估了新冠肺炎疫情对我国经济造成的直接和间接产业链效应及长期综合效应[2];郑江淮等对“非典”前后宏观经济和消费形势复盘,对比分析新冠肺炎疫情对总需求和总供给的影响,并对挖掘消费领域增长点提出相关建议[3]。但是,由于新冠肺炎疫情属于突发事件且尚未完全结束,因而从理论上系统分析疫情对经济及消费影响的文献偏少,更多的是对消费影响因素、面临的瓶颈及对策进行分析,还有一些文献探讨了消费增长的长期性影响因素。就消费增长面临的问题而言,主要研究内容包括:一是收入分配不均衡及居民人均可支配收入水平低。张玲认为,我国人均可支配收入在人均GDP中占比还不够高,投资要素占比过大[4];纪敏认为,受经济结构转型带来的工资性收入差距扩大以及财产性收入差距扩大等多种因素影响,我国居民收入分配差距仍然较大[5];孙豪等提出城乡之间消费不平等是我国消费不平等的主要来源[6]。二是家庭负债及不确定性等影响。肖威等认为住房负债使家庭可能面临流动性约束困境,总体上对我国家庭消费结构的升级进程产生了显著的抑制作用[7];陆智强等则认为居民家庭负债导致家庭资产增加而产生“财富幻觉”[8];闫星宇等选取我国30个省份2003—2016年面板数据,指出收入不确定性对消费存在挤出效应[9];孙兴杰等认为房价对城乡居民消费的影响具有滞后效应,同时对于居民消费行为的影响整体上挤出效应强于财富效应,但对于部分高收入群体财富效应明显[10]。三是社会保障不完善。张勋等根据预防性储蓄理论提出教育、医疗和社会保障体系的不完善,使消费者减少当期消费,而进行更多预防性储蓄[11];刘佳玉等认为医疗、养老及子女教育是每个家庭的刚需品,但存在供给不足、个人负担成本过高等问题,对社会居民消费支出产生挤出效应[12]。此外,蔡昉等从人口角度提出消费水平将随年龄增长而趋于萎缩,且由于我国的社会养老保险和家庭养老均具有现收现付的性质,劳动年龄人口社保缴费负担重,消费有后顾之忧,因而应当提高居民收入、改善收入分配、加大再分配力度,提高基本养老保险制度的普惠性和保障水平[13]。

就促进消费的举措而言,现有文献从提高居民可支配收入、完善社会保障制度、降低消费不确定性风险、提升金融便利性、发展新型消费等多个方面提出建议。如,刘伟等提出提高可支配收入尤其是有效扩大中等收入群体规模,完善教育、医疗、养老、住房等社会保障,让居民有钱消费并敢于消费[14]。石明明等认为社会保障体系的完善可以减少未来收入与支出的不确定性,并稳定消费增长[15]。宋明月等提出重点深化大病医疗保险改革,降低居民的预防性动机,同时从信贷需求端入手,提高家庭金融便捷性,提升居民金融参与度[16]。孙伟增等认为降租金有助于缓解居民生活压力、刺激居民消费[17]。王彦伟提出要借助数字经济改善金融普惠性,增加居民家庭金融资产,促进居民消费水平的提升[18]。程名望等提出应进一步加快信息化进程,发挥互联网促进城乡之间生产要素的优化配置、商品的有效流通和信息共享,进一步缩小城乡消费差距[19]。方福前认为,提升我国消费品特别是高档消费品和奢侈品的设计水平、生产质量,开发更多适合消费者、特别是中高收入者需求的生活用品等,有助于促进消费升级[20]。

上述文献对居民消费的影响因素及应对措施等作了较为系统的分析,并给出了较为全面的结论和建议,但现有文献更多地侧重于探讨影响消费增长的长期性因素,如居民可支配收入、社会保障体系和人口老龄化等;也有一些研究针对新冠肺炎疫情给消费带来的短期应急反应作出判断。但是对疫情防控常态化以来居民消费发生的变化以及新特征,现有文献少有讨论,所提措施建议对当前消费存在的问题也缺乏针对性。当前国民经济持续稳定恢复向好,居民消费逐步回暖,与此同时疫情不断反复导致部分线下消费受到抑制、消费者信心有所波动,给居民消费增长带来一些不利影响,但也使居民消费出现了一些新的特点。本文在借鉴现有文献基础上,基于新冠肺炎疫情常态化影响下居民消费面临的问题,从提升财税政策效率、拓宽就业渠道、提升供需匹配效率、完善监管机制等方面提出相关建议,对现有文献中促进消费的政策措施作出有益补充和改进,以期更好地推动我国居民消费增长行稳致远。

二、我国居民消费发展态势及其主要特征

2021年以来,我国居民消费延续恢复态势,保持平稳增长。2021年上半年社会消费品零售总额同比名义增长23.0%(两年平均增速4.4%),最终消费支出对经济增长的贡献率达到61.7%,继续发挥着“稳定器”和“压舱石”作用。与此同时,受新冠肺炎疫情影响,城乡居民消费有所分化、消费支出结构有所改变,呈现不同于以往的新特征。

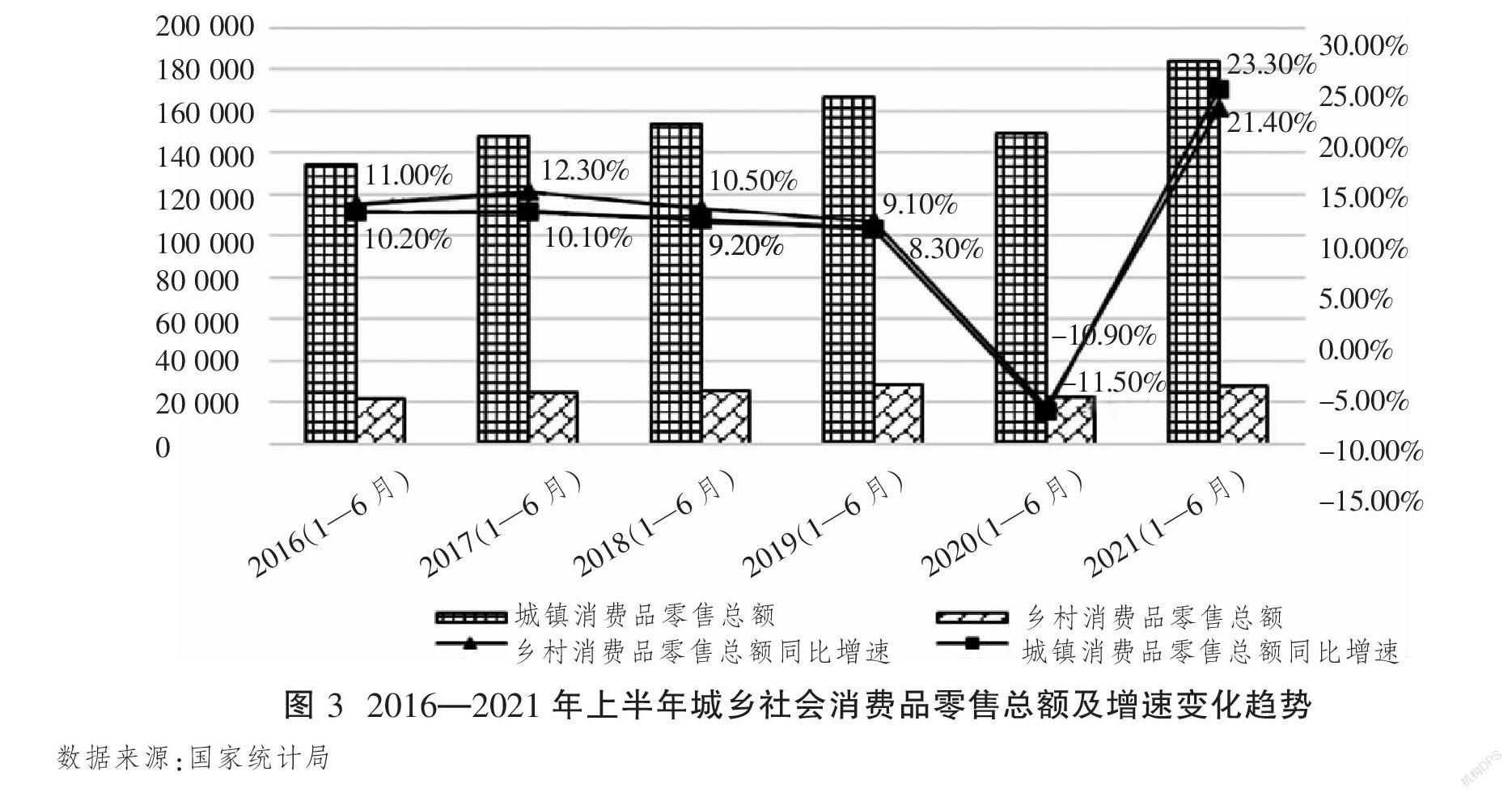

根据国家统计局数据,2021年上半年城镇消费品零售额同比增长23.3%,两年平均增长4.4%;乡村消费品零售额增长21.4%,两年平均增长4.0%,可以看出乡村消费恢复速度慢于城镇。按消费类型来看,餐饮业收入同比增长48.6%,较2019年同期增长2%,表明餐饮业已基本恢复;商品零售额同比增长20.6%,两年平均增长4.9%,较2019年同期增长9.3%。网络零售额同比增长23.2%,两年平均增长15.0%,较2019年同期增长26.9%。其中,实物商品网络零售额同比增长18.7%,两年平均增长16.5%,较2019年同期增长31.7%,占社会消费品零售总额的比重为23.7%。

(一)社会消费品零售总额反弹速度加快

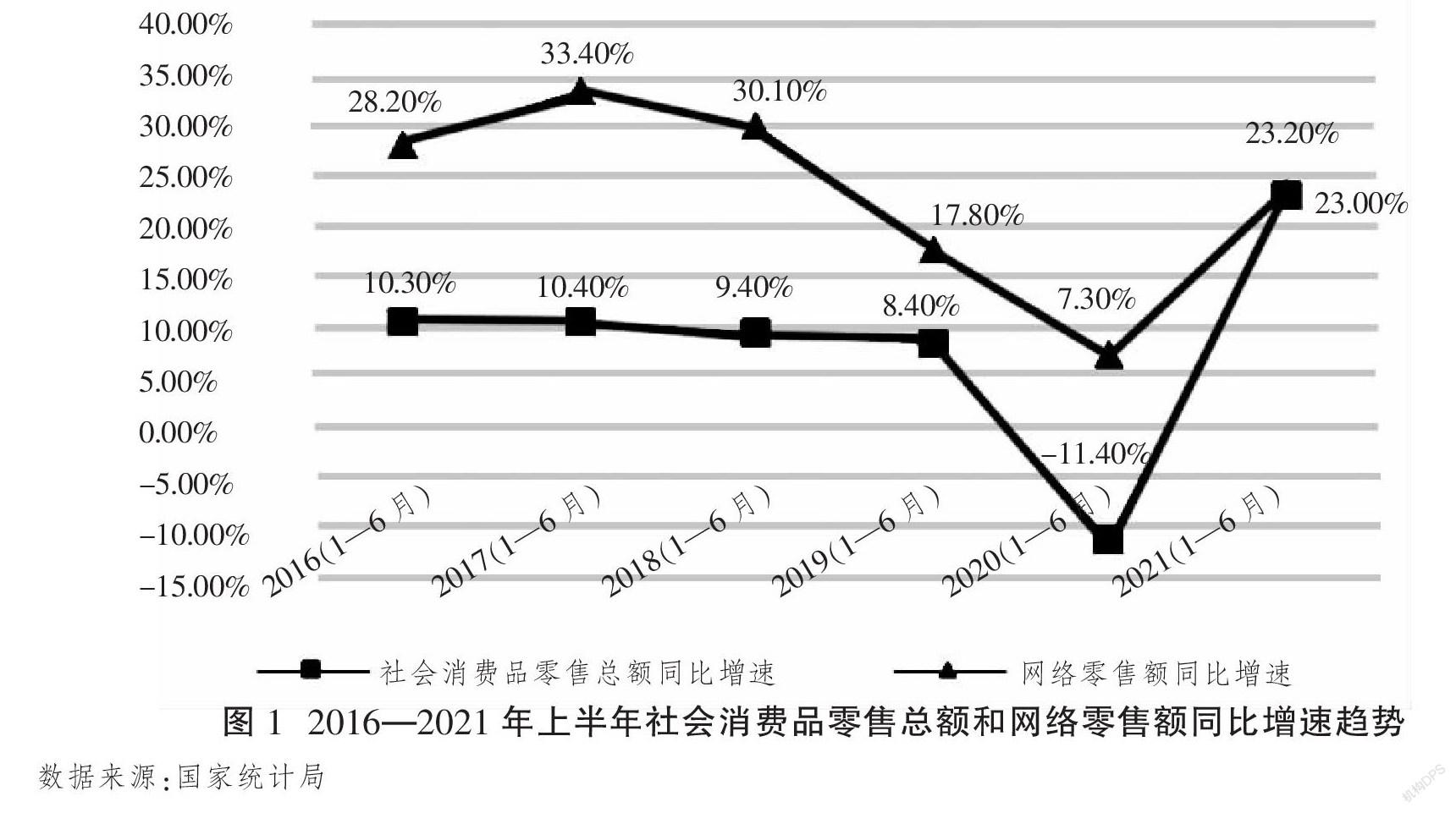

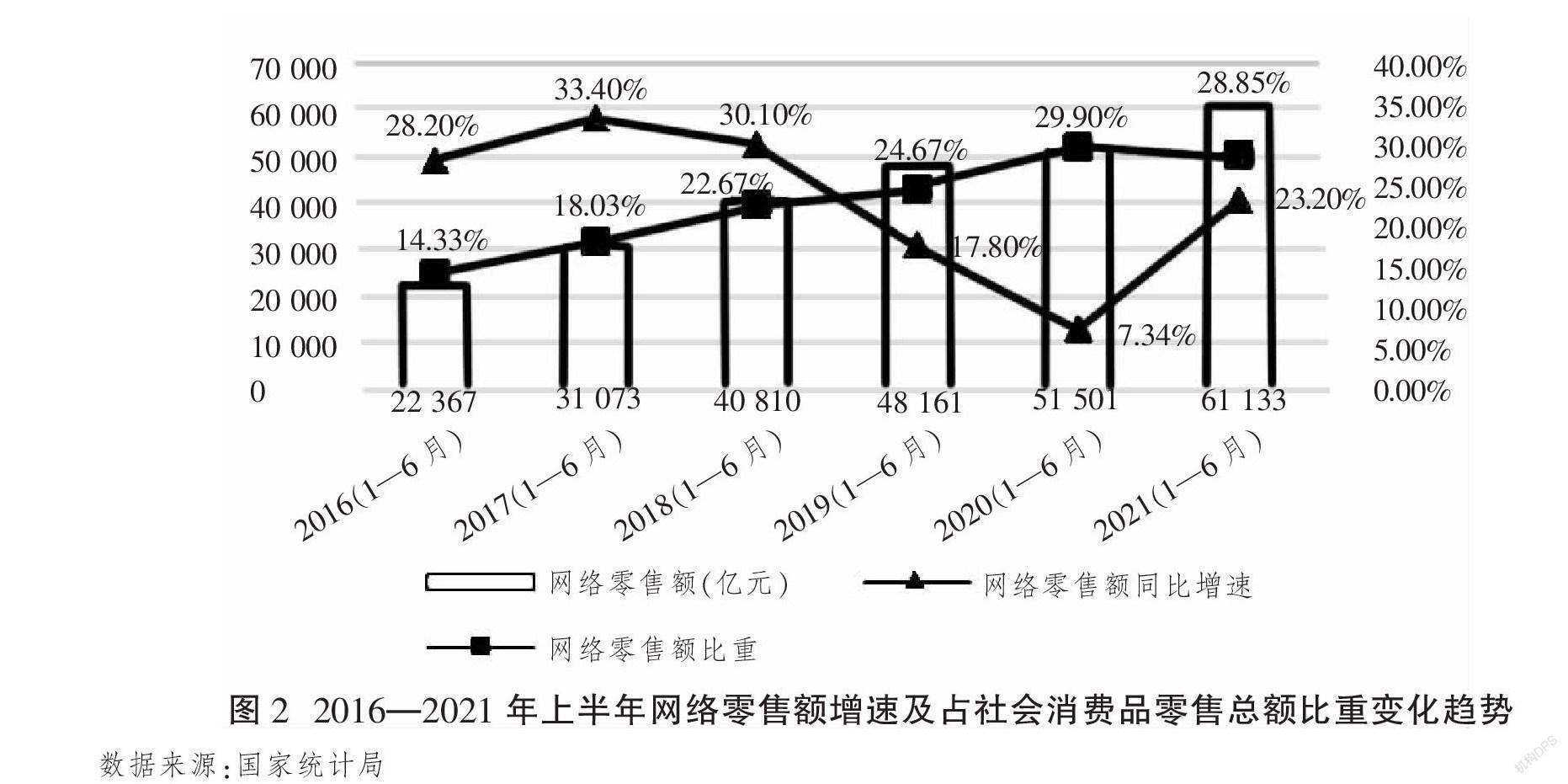

随着疫情得到有效控制以及疫苗接种逐步普及,线下销售量快速回升,2021年上半年社會消费品零售总额增长较快,增速高达23%,与网络零售额增速23.2%基本持平(见图1),表明实体商业和餐饮业等富有活力,消费需求旺盛。网络零售额占社会消费品零售总额比重较2020年同期有所下降,由2020年的29.90%降至28.85%,但仍高于2019年的24.67%(见图2,下页),表明网络零售业态创新效果显著,推动了网络零售额持续增长。

(二)城乡消费差距拉大,农村消费潜力释放趋势减缓

2012年以来,乡村社会消费品零售总额增速始终超过城市,城镇社会消费品零售总额与乡村社会消费品零售总额之间的比值呈下降趋势,表明城乡差距在不断缩小。2020年上半年疫情较严重阶段,乡村社会消费品零售总额增速放缓幅度亦低于城镇,表明乡村居民消费支出抗压性较强。但在疫情好转后,2021年上半年乡村社会消费品零售总额增速低于城镇(见图3),且城镇社会消费品零售总额与乡村社会消费品零售总额之间的比值呈扩大态势,从2019年的5.9反弹至6.5(见图4,下页),表明疫情对农村地区的影响大于城市,农村消费仍有待恢复。

(三)服务消费占比恢复速度放缓

新冠肺炎疫情暴发之前,我国消费规模在持续扩大的同时,消费结构升级趋势也十分明显,主要体现为恩格尔系数持续下降。2019年我国居民恩格尔系数为28.2%,其中城镇居民为27.6%,农村居民为30.0%,均已达到富足阶段。2020年受疫情影响,全国居民恩格尔系数为30.2%,其中城镇居民为29.2%,农村居民为32.2%,这意味着我国居民生活由富足阶段又回落至富裕阶段。也就是说,疫情导致食品之类的必要支出在居民总体支出中比重上升。从居民消费分类统计数据来看,2021年上半年全国居民人均食品烟酒消费支出3536元,增长14.2%,占人均消费支出的比重为30.83%,相对于2020年同期的31.87%有所下降,但仍高于2019年同期的28.56%,表明消费结构仍未恢复至疫情前的水平,对于非必要性生活支出相对保守。从服务消费占比来看,服务类消费支出占比为39.61%,高于2020年的36.5%,但仍低于2019年的41.24%,表明受疫情影响外出旅游等服务消费受到抑制,全面恢复还需要一定时间(见图5,下页)。

(四)居民消费信心和消费意愿波动明显

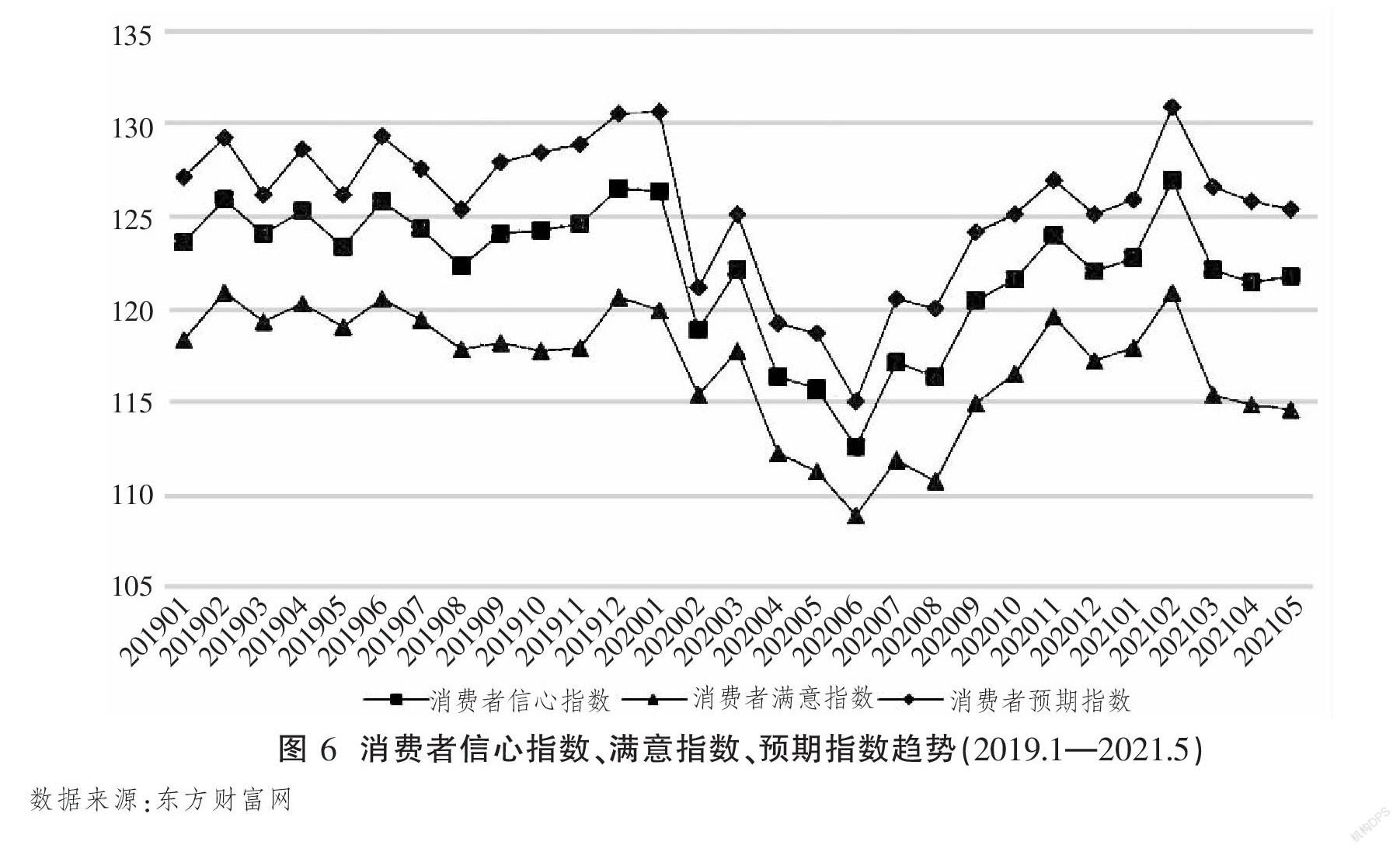

从2020年9月开始,消费者信心指数、满意度指数及预期指数呈波动上升态势,2021年1—2月三大消费指数延续了回升趋势,2月已经超过2019年同期水平。但3—5月,除消费者信心指数在5月份微幅反弹外,三大指数均有所下降,且低于2019年同期数值(见图6,下页)。尽管我国疫情防控成效显著,但是国外情况不容乐观,而且由于病毒不断变异,情况较为复杂,各种影响因素较多,居民对发展前景及生活和工作状况有诸多不确定性,消费支出趋于谨慎。受疫情影响,一些线下聚集服务类消费受到限制,使得居民消费意愿受到影响。

三、我国居民消费增长的制约因素

消费作为拉动经济增长的重要动力,对经济发展发挥了基础性作用。但是由于国际形势复杂多变,新冠肺炎疫情反复,加上经济结构调整等,居民消费信心受到影响,导致消费增长态势有所放缓。

(一)收入分化持续加大导致消费支出不均衡

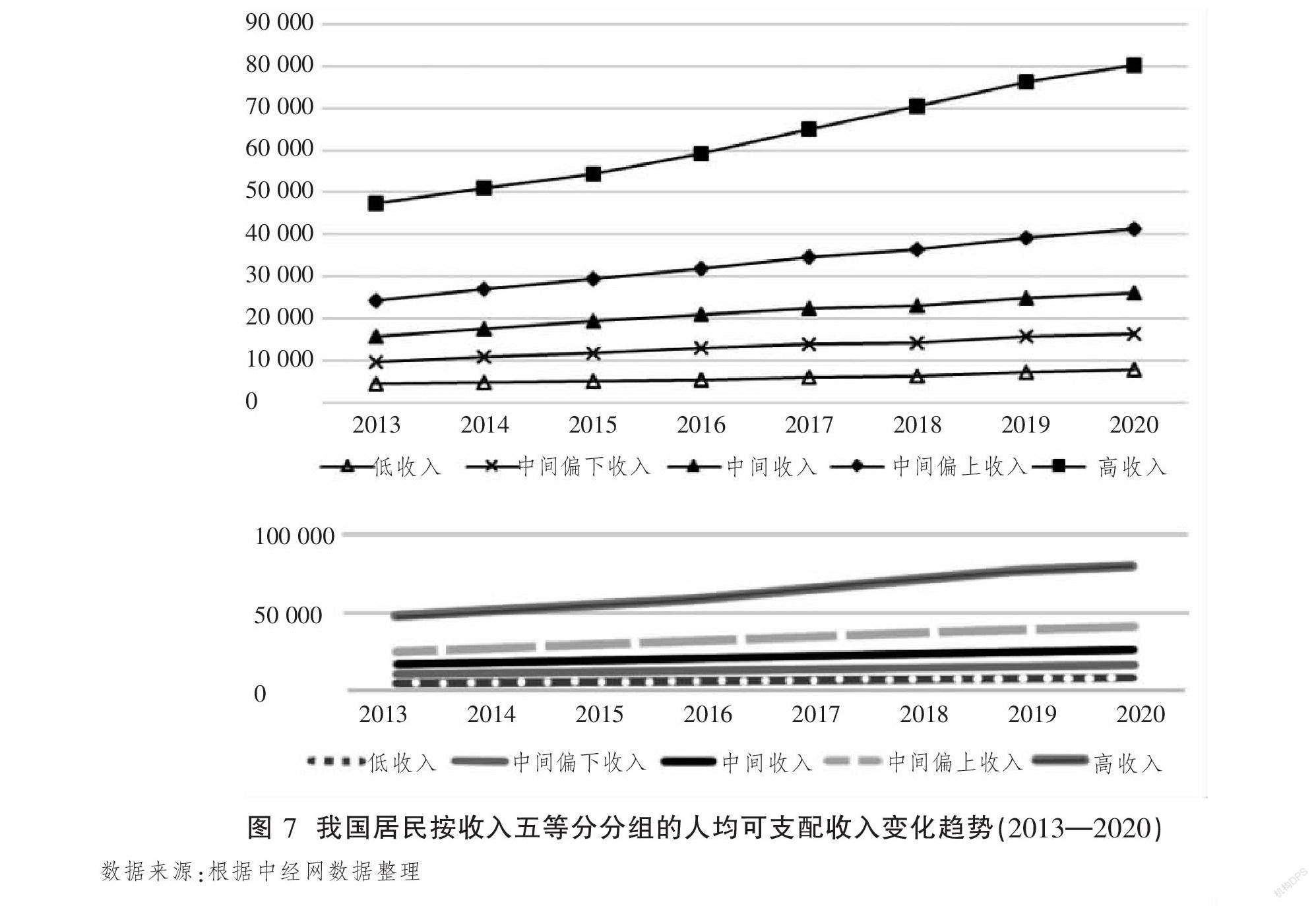

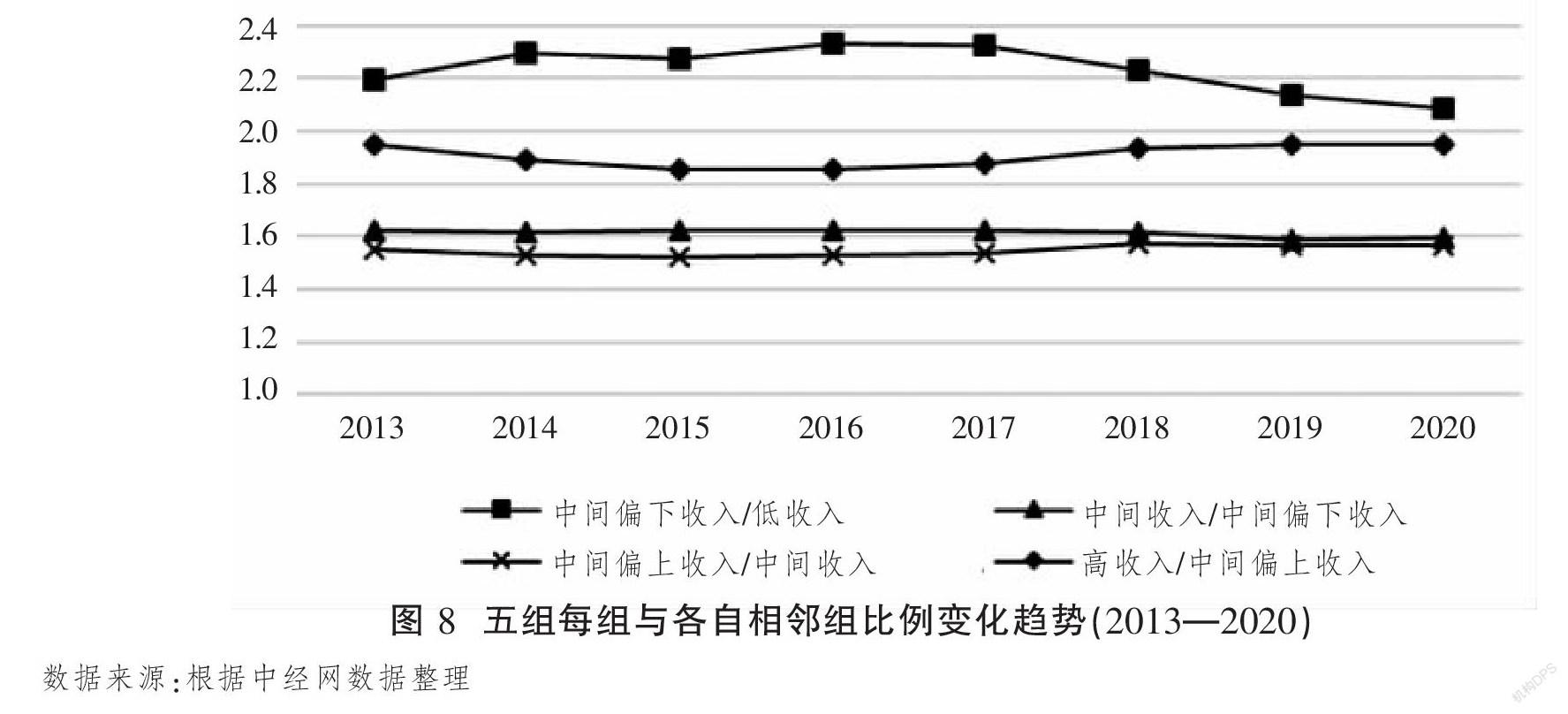

近年来,我国居民可支配收入持续提升,其增速超过GDP增速,农村居民收入增速超过城镇居民,但是城镇居民可支配收入绝对值是农村居民的2.5倍左右①。高收入群体收入绝对数远高于其他人群。根据国家统计局人均可支配收入五等分法数据,可知五个分组的人均可支配收入都保持上升趋势,但高收入组的增长曲线斜率明显更加陡峭,即上升幅度更大,而低收入组的斜率则比较平缓(见图7)。进一步分析五组每组收入与各自相邻组的比率及变化趋势(见图8),可以看到相邻组之间差距最大的是中间偏下收入组与低收入组,二者之间的比值始终在2倍以上,2016年达到最高值,之后逐渐下降,2020年降至2.09;高收入组与中间偏上收入组之间的比值在1.85至2之间,在2016年达到最低点1.85之后倍数逐年上升,2020年为1.95,显示收入差距进一步增大;中间三组之间的差距相对小一些,倍数在1.5至1.65之间,表明中间收入群体收入较为稳定。总体而言,我国居民收入存在“高收入者收入特别高,低收入者收入特别低,且高收入者收入越来越高,低收入者增长较慢”的结构性问题,这导致了消费分化趋势明显,消费支出不均衡。

(二)就业人口就业意愿变化和结构性失业制约消费潜力释放

随着我国人口结构的变化,适龄农民工数量和占比都出现连续下降。受疫情影响,农民工离家外出务工意愿降低,更倾向于在家或距家更近的地方工作。据统计,2020年外出农民工同比减少466万人,下降2.7%;其中跨省域流动农民工同比减少456万人,降幅达6.1%;省域内就业农民工占外出农民工的比重为58.4%,较2019年提高1.5个百分点[21]。在收入方面,尽管本地农民工月均收入增速快于外出农民工,但是收入绝对数还是存在明显差距,本地农民工月均收入3 606元,同比增长3.0%,而外出农民工月均收入4 549元,同比增长2.7%,二者之间相差幅度达25%。这也就意味着,在本地务工的农民工收入较之前外出务工明显减少,导致农村居民消费支出能力下降。

在城镇人口就业方面,2021年上半年全国城镇调查失业率平均为5.2%,较2020年同期下降0.6个百分点,比第一季度下降0.2个百分点。而在6月份,25—59岁主要劳动年龄人口失业率降至4.2%,16—24岁人口失业率则达到15.4%,创数据公布以来的历史新高[22]。且20—24岁的大专及以上人员失业率还要更高一些,据统计,“十三五”时期我国大学生初次就业率为77%[23]。可以看出,青年劳动力人口就业压力较大,大学生就业供需矛盾突出。这也导致年轻群体消费能力受到抑制,消费潜力尚未得到充分释放。

(三)市场秩序不够规范影响消费质量提升

近年来,我国持续加大打击假冒伪劣商品、虚假宣传等违法行为力度,并建立了较为完善的市场监管体系,消费者权益保护得到有效改善。但是,随着服务消费占比提升以及直播带货等新消费业态兴起,各类服务消费和新业态消费投诉率快速攀升,2020年服务消费投诉占总投诉量的50.85%。其中,生活社会服务类、互联网服务、销售服务、教育培训服务、文化娱乐体育服务居于服务类投诉量前五位[24],网络游戏、在线视频等服务消费投诉量也上升较快。尤为突出的是直播带货投诉量急剧上升,2020年全国12315平台受理“直播带货”案件同比增长357.74%[25]。其主要原因在于:一是直播模式在疫情催化下呈井喷式发展,现有监管方式和监管机制相对滞后,对“主播”销售方式和销售行为监管不到位,针对“主播”在直播过程中的虚假宣传行为尚无有效监管措施。二是网络直播的技术性导致事后取证难,视听资料可以进行编辑导致主播责任不易界定,也在一定程度上助长了主播不负责任的言论和行为,增加了消费者事后维权难度。三是互联网平台对直播带货行为及直播内容缺乏有效管控,虽然目前部分平台出台有关于主播“黑名单”以及对主播语言的限制性词语的规定,但更多是关于不文明发言或者行为以及未成年儿童保护等方面,对主播带货商品质量缺乏有效管控,而且由于主播多为个人卖货,缺乏对商品质量控制的能力,导致直播带货商品质量问题频发。此外,由于新业态交易参与主体多,涉及多行业、多领域,相关法律难以完全覆盖,进而提高了监管处罚难度。

四、我国居民消费增长的促进因素

我国是世界第二大消费市场,在加快构建新发展格局中,消费对经济增长的基础性作用持续增强,有利于扩大内需和畅通国民经济循环。尽管受新冠肺炎疫情影响,居民消费增速有所放缓,但是促进居民消费稳定增长的因素较多,消费稳定增长的态势没有发生根本性变化。

(一)人口结构变化促进新兴消费领域发展

根据2021年5月发布的第七次全国人口普查数据,我国人口结构呈现以下特点:一是家庭规模持续小型化。每个家庭户人口由2010年的3.10人下降为2.62人,减少0.48人。家庭人口规模持续降低,意味着家庭户数增长,住房需求增加,同时使家庭消费意愿提升并带来消费观念转变,小容量家用设施、小份型食品等受到欢迎,进而推动消费总水平上升。二是老龄化趋势加剧。60岁及以上人口占18.7%,其中65岁及以上人口占13.5%,进入“超老龄化社会”。老年群体已成为一个新的消费阶层,老年消费以及与老年人相关的产业将进入高速发展期,包括健康养生、医疗保健、家政服务以及老年食品、老年服装、老年休闲用品等,尤其是与养老相关的健康服务及延伸产业将面临巨大社会需求。

(二)政策利好综合促进消费潜力释放

近年来,我国政府连续出台各项政策刺激消费并取得良好效果。一是将个人所得税起征点提高至5 000元,并推出各类减免税条件和退税环节,直接提高了居民消费能力。二是连续降低关税、调整消费税率,缩小国内外商品价差。自2015年起连续5次出台降低进口关税、调整消费税率政策,并不断调整口岸进境免税店购物政策,包括扩大免税品种、提高免税购物额等。2020年6月财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于海南離岛旅客免税购物政策的公告》,将离岛旅客每年每人免税购物额度由3万元提升至10万元人民币,离岛免税商品品种及每人每次购买数量和范围进一步扩大,由38种扩大到45种,并取消了单件8 000元的限制。三是完善收入结构和社保体系以提升消费能力。我国近年来持续加快推进收入分配制度改革,提升居民收入在国民收入分配中的比重,大力促进居民职工工资合理增长,特别是提高中低收入人群收入,提升最低工资标准,并连续多年调整退休人员基本养老金标准。同时,加大公共财政投入力度和支出比重,推进社会基本公共服务均等化,不断提高社会保障水平。

(三)技术创新促进消费内容和消费方式多元化

在供给侧结构性改革推动下,产业转型升级步伐加快,资源配置得以优化,推动企业兼并重组,淘汰并调整过剩落后产能,从而提升供给质量,提高了供给与消费需求的适配性。在此过程中,技术创新成为推动消费增长的重要动力。一是信息技术进步拓宽消费领域。物联网、大数据和人工智能等新技术高速发展,带动信息产业快速发展,赋能工业消费品向智能商品转变,同时加载各类文化产品到多个载体,增加了实物商品和服务产品的供给方式,打通了多元消费渠道,提升了消费者获取商品的便利度。二是信息消费群体规模和内容不断拓宽。网络消费已成为重要消费方式,尤其是新冠肺炎疫情扩展了网民群体年龄范围,使中老年人群进入网络消费领域,进一步改变了居民家庭消费行为和消费习惯,在直播带货等新业态推动下,消费内容进一步多样化。三是消费创新挖掘消费潜力。传统零售企业加载信息技术,不断创新消费业态和消费方式,促进居民消费便利化、快捷化,推动消费规模和消费水平持续提升。

五、我国居民消费持续增长的促进策略

在新发展格局下,面对国际环境的不确定性,消费作为国内大循环的重要组成部分,在经济发展中发挥着“主引擎”作用。

(一)创新财税政策,提升政策效率

财税政策对经济的促进作用直接且效果明显,因而应提升政策效率,对目标领域精准发力。第一,健全普惠性、差异性救助政策体系。对处于创业期或者自主创新期的企业提供帮扶基金或者财政补贴;对受疫情直接影响的生活服务业、旅游住宿业、娱乐场所等实行在一定期限内减免房地产税和城镇土地使用税等,减轻企业生存压力。第二,对大学生群体或旅游业等受疫情影响比较大的领域,发放就业补贴金及职业转换补助金等,稳定居民收入预期,提振消费信心。第三,完善消费券计划,增加消费券发放渠道,将发放主体由平台企业拓展至线下商业企业,并增加纸质消费券投放量,便利老年群体使用消费券;同时设立消费券回收机制,使持券企业获得融资便利,提升企业接受消费券消费的积极性。第四,对高收入群体实施财富性征税。在一线、二线城市试点开征二套及多套房房产税,缩小收入差距;同时提升低收入群体救助力度,增加对其医疗、教育等方面的基本保障力度,提升其消费能力。第五,适当降低中间品进口关税,以进口带动出口,提升相关产业竞争力。针对计算机、通信设备、机械制造等领域,在自贸试验区试点中间品零关税商品比重,从而更好地实现“六稳”。

(二)提升劳动力素质,多渠道增加就业

我国已进入高质量发展阶段,对劳动力专业技能要求快速提升,且随着经济结构的调整,转岗日益普遍,对人才再就业培训需求量快速上升。为此,应从如下方面着手:第一,对专业人才实施专向技能提升和晋级培训,由企业自身或第三方机构进行在职技术培训,提升在职在岗人员素质,加快适应高质量发展的要求。第二,对转岗人员提供新岗位培训,由社会组织或人才市场等提供培训课程,并与用人单位建立人才输送机制,提高信息互通效率,提高再就业比例。第三,鼓励兼职或自主创业,为各类企业或机构兼职人员提供机会,提升人才利用效率,降低企业运营成本;鼓励有经验的专业人员自主创业,引导新毕业大学生群体进入新经济、新消费领域,更好地适应社会发展需要。

(三)提高市场供给质量,提升供需匹配效率

第一,提升农村消费设施供给质量。城乡二元经济结构导致消费基础设施存在较大差距,亟须增加农村消费基础设施投资力度,推动优质产品进入农村市场,同时加快促进农产品畅通地进入城镇市场。主要做法包括:一是加大交通、能源、通信设施供给,对农村电网电信设施进行升级扩容,提升光纤宽带网络密度,实现移动网络全覆盖;二是加速在农村推进5G网络和物联网建设,推动公共基础设施智能化改造,推进物联网在交通、物流、环保监测等领域的应用,进一步缩小“数字鸿沟”,为消费升级创造良好的硬件条件。第二,改善产品供给水平。具体要从如下方面着手:一是鼓励国内企业提高自主研发、设计水平,打造精品潮牌,利用熟悉本土文化的优势讲好中国故事,将文化内涵与潮流趋势相结合,满足消费者日益增长的对蕴含民族文化自信的商品需求。二是利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术,推动传统供应链向消费供应链转型,将信息共享贯通研发设计、生产制造、售后服务等供应链各个环节,提升供应链协同效率,对消费者实现快速响应,及时生产满足消费者需求的产品。三是加速推进新消费相关上下游产业数字化进程,延伸产业价值链;对传统商务服务业实行数字化改造,打造大数据算法下“一站式”生活服务平台,创新服务模式,释放数字红利,提高服务产品供给质量。

(四)完善监管机制,提升监管效果

第一,从顶层设计角度对直播带货等新消费业态涉及的法律和行政制度规定进行比较清晰的界定,并对相关主体权利保障作出细致规定;同时建立决策听证制度,加强监管的可行性和连贯性,将顶层设计与底层执行力相结合,使新业态监管有据可依。第二,加强预警以提升行政执法效果。通过对不同环境的不良信息分析和预警,进行前期防控,及时阻止和化解风险,为突发情况处理预留空间。第三,提高处罚惩治力度,对涉及违法、有害、不良信息传播等的企业或行为,采取“直接切断”“限播”“禁播”乃至追究刑事责任等方式,加大处罚震慑力度;同时追查违法直播利益链条,厘清责任主体并给予不同程度的惩治,从根本上治理直播带货等新消费业态中的乱象。

(五)强化消费者权益保护,提升消费质量

第一,完善个人信息保护制度。对消费者个人信息使用范围、程度以及应用领域等进行限制,并对利用大数据等手段采集消费者信息的行为和不正当使用等现象进行遏制。从法律上对微观侵权形态、隐私保护等进行全面而详细的规定,提高实际执法过程中的可操作性,这有利于合理处罚和量刑,进而有效保护消费者个人隐私。第二,構建消费事后评价体系,加强商品和服务质量监测,并将消费者事后评价和反馈意见作为企业评级的重要标准;完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制等,在实体店推广落实商品七天无理由退货制度,营造安心、放心的消费环境。第三,建立产品质量担保责任体系。建议建立产品责任强制保险制度,根据产品属性和使用范围加以分类,对易出现产品质量责任事故的产品,以及对消费者人身和财产损害危险性大的产品,对经营者实行强制性投保。由保险公司监督企业行为和产品质量,并将消费者损害赔偿列在破产程序之前,预留足够的赔偿资金,从而为消费者维权提供保障。 [Reform]

参考文献

[1]国家统计局.中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2021-02-28)[2021-08-05].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html.

[2]张友国,孙博文,谢锐.新冠肺炎疫情的经济影响分解与对策研究[J].统计研究,2021(7):1-15.

[3]郑江淮,付一夫,陶金.新冠肺炎疫情对消费经济的影响及对策分析[J].消费经济,2020(4):3-9.

[4]张玲.内循环背景下实现消费升级的路径研究[J].统计与管理,2021(7):10-13.

[5]纪敏.从改善收入分配结构入手提振居民消费[J].金融纵横,2021(2):10-13.

[6]孙豪,胡志军,陈建东.中国消费基尼系数估算及社会福利分析[J].数量经济技术经济研究,2017(12):41-57.

[7]肖威,张舒静.住房负债抑制家庭消费升级了吗?——基于CHFS数据的实证研究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2021(3):430-437.

[8]陆智强,李红玉.居民家庭负债对消费的影响:财富效应抑或财富幻觉——基于城乡居民家庭的对比分析[J].中国软科学,2021(5):70-78.

[9]闫星宇,许士道.收入不确定性与居民消费——以房价为门槛变量的实证研究[J].北京工商大学学报(社会科学版),2019(2):116-126.

[10]孙兴杰,鲁宸,张璇.消费降级还是消费分层?——中国居民消费变动趋势动态特征研究[J].商业研究,2019(8):25-35.

[11]张勋,杨桐,汪晨,等.数字金融发展与居民消费增长:理论与中国实践[J].管理世界,2020(11):48-63.

[12]劉佳玉,杨瑞.基于消费分级趋势的新兴中产阶层消费能力影响因素分析[J].商业经济研究,2020(24):34-37.

[13]蔡昉,王美艳.如何解除人口老龄化对消费需求的束缚[J].财贸经济,2021(5):5-13.

[14]刘伟,陈彦斌.中国经济增长与高质量发展:2020—2035[J]. China Economist, 2021(1):2-17.

[15]石明明,江舟,周小焱.消费升级还是消费降级[J].中国工业经济,2019(7):42-60.

[16]宋明月,臧旭恒.异质性消费者、家庭债务与消费支出[J].经济学动态,2020(6):74-90.

[17]孙伟增,邓筱莹,万广华.住房租金与居民消费:效果、机制与不均等[J].经济研究,2020(12):132-147.

[18]王彦伟.家庭资产选择、地区经济特征与居民消费水平[J].北京工商大学学报(社会科学版),2020(3):113-126.

[19]程名望,张家平.新时代背景下互联网发展与城乡居民消费差距[J].数量经济技术经济研究,2019(7):22-41.

[20]方福前.中国居民消费潜力及增长点分析——基于2035年基本实现社会主义现代化的目标[J].经济学动态,2021(2):50-64.

[21]国家统计局. 2020年农民工监测调查报告[EB/OL].(2021-04-30)[2021-08-05].http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/30/content_5604232.html.

[22]国家统计局.国家统计局新闻发言人就2021年上半年国民经济运行情况答记者问[EB/OL].(2021-07-15)[2021-08-06].http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202107/t2021071

5_1819497.html.

[23]全国高校毕业生初次就业率多年超77%[EB/OL].(2020-12-01)[2021-08-05].http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/01/c_1

126808346.html.

[24]中消协2020年共受理消费者投诉982 249件 投诉解决率76.29%[EB/OL].(2021-02-05)[2021-08-06].https://henan.china.com/life/xf/2021/0205/2530148535.html.

[25]去年全国12315平台受理“直播带货”投诉同比增长357.74%[EB/OL].(2021-03-15)[2021-08-06].https://news.cnstock.com/news,bwkx-202103-4671969.html.

Development Trend and Promotion Strategies of China's Residents' Consumption under the New Development Pattern

YI Shao-hua

Abstract: With the effective control of COVID-19, residents' consumption quickly recovered and showed new features: the growth rate of total retail sales of consumer goods in the first half of 2021 was faster than that of retail sales. There is a gap between the total retail sales of urban social consumer goods and rural areas; the proportion of residents' food consumption expenditure and the proportion of services consumption expenditure have not recovered to the same period in 2019. The continuous expansion of residents' income gap, the reduction of migrant workers' willingness to go out to work, the prominent structural unemployment of college students aged 20-24, the lack of effective regulatory measures for new consumption formats and the reduction of consumption quality are important factors affecting the restorative growth of residents' consumption. Therefore, this article propose that make a good combination of policies to boost residents' consumption, and increase policy support in innovating fiscal and tax policies to improve policy efficiency, increasing on-the-job and job transfer training, increasing employment through multiple channels, improving the supply level of rural consumption facilities, improving regulatory effect by means of top-level design+bottom-level design, and improving consumption quality, so as to release consumption potential, serve to accelerate the construction of a new development pattern.

Key words: resident consumption; new development pattern; new consumption forms