深圳大鹏半岛国家地质公园海岸带地质特征及演化

李洁兰,吕宝凤

(1.深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处, 深圳 518000; 2.中山大学海洋科学学院, 广东珠海 519082)

地质公园是具有特殊意义的科学性公园。集中分布的地质遗迹景观、丰富的生态和人文景观资源,使其成为兼具自然和人文价值的公园。保护地质遗迹、支持当地经济可持续发展、开展地质科学研究及科学普及是地质公园的基本职能[1-2]。

2005年,凭着大鹏半岛奇特的古火山和优美的海岸地貌景观资源,深圳市人民政府成功申报深圳大鹏半岛国家地质公园[3]。公园有两大地质特色:一是距今1.46亿至1.37亿年前火山喷发形成的古火山地质遗迹[4-5],二是距今2万至1万年以来形成的海岸地貌景观。公园东南部的海岸带长13km,坡面宽1km以上,是海-岸过渡带与海蚀作用带的重要组成部分,该海岸带上广泛发育了海蚀洞、海蚀崖、海蚀柱、巨砾滩等海岸地貌景观,类型齐全,是我国华南地区海岸地貌的“天然博物馆”[6~7]。本文在文献调研和实地考察的基础上,对研究区海岸带地貌的类型和地质演化进行探讨,希望对保护地质遗迹、合理规划地学旅游线路提供科学依据。

1 研究区地质背景

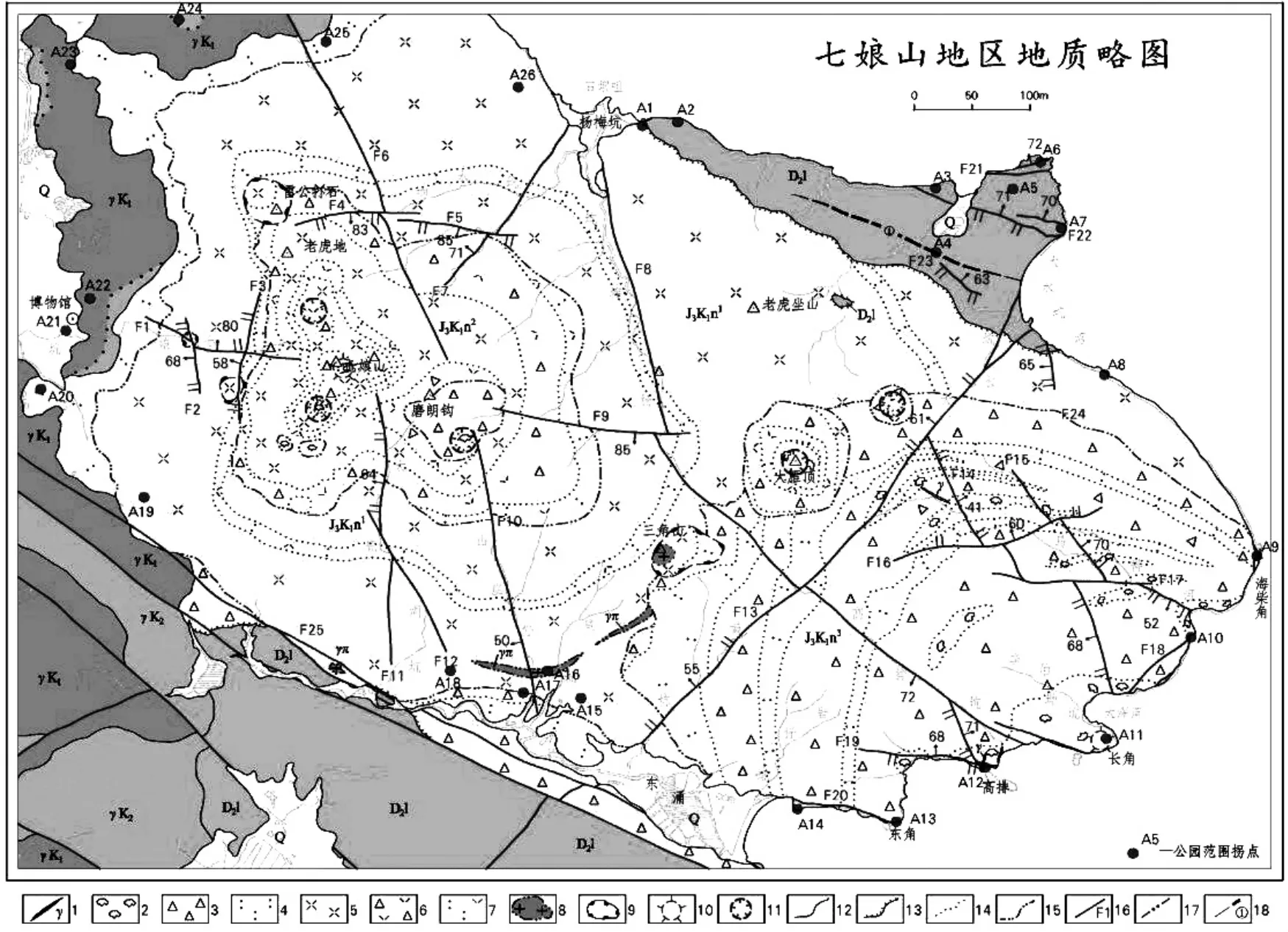

研究区位于广东省深圳市大鹏半岛国家地质公园范围内。区内主要发育两套地层,其一为泥盆系中统老虎头组,该套地层主要分布在研究区东北部,属于陆相-浅海-滨海相沉积粗碎屑岩,以厚层状,黄褐色石英质砂砾岩、石英粗砂岩等为主[8],具有显著的沉积韵律特征;其二为侏罗系-白垩系火山沉积岩系,为侏罗系上统南山村组[9],构成火山喷发的两个旋回:下旋回主要由火山角砾凝灰岩、流纹岩、斑状凝灰熔岩等组成[3,10-12];上旋回主要由火山集块岩、角砾凝灰岩、熔结凝灰岩、球粒流纹岩等组成[3,10-12](图1)。所有地层中化石稀少。

图1 研究区地质略图

2 海岸地貌类型

根据形成机理,可将研究区地质遗迹分为海积、海蚀地貌景观两大类。

2.1 海积地貌

是进入海岸带的松散堆积物质在海水波浪(破浪)长期周而复始的冲击下上下移动,并在沿岸按一定规律堆积起来的各种地形地貌,研究区内最典型的是巨砾滩。

2.2 海蚀地貌

海水的运动对基岩海岸有持续性的破坏作用,如撞击、冲刷、溶蚀等,被称为海蚀作用。其所形成的地貌景观被称为海蚀地貌。研究区的海蚀地貌普遍具有构造作用叠加海蚀作用后期改造的特点,形成典型的海蚀崖、海蚀洞、海蚀拱桥等景观。

3 海岸地貌景观分布与特征

3.1 海蚀崖

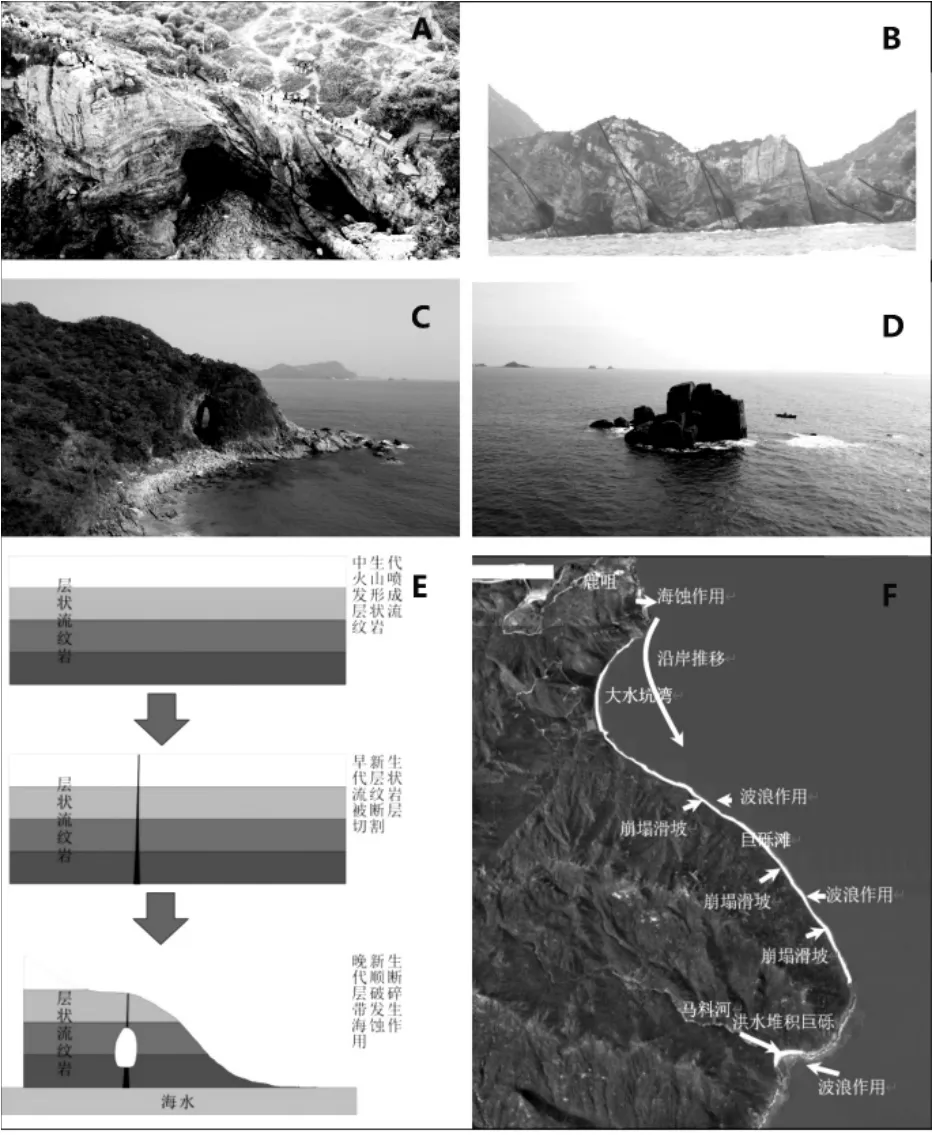

主要分布在李伯坳坑、高排坑、长角、海柴角、鹿咀山庄等海岸,除了鹿咀由石英砂岩构成外,其余均由南山村组火山岩构成。海蚀崖高度一般数米至十余米,坡度大多数陡峭近于笔直。鹿咀海蚀崖(图2A)地形险峻、视野开阔,地质现象特征突出、稀有少见,山色与海景的融合十分奇妙,山海辉映,碧水连天,具有较高的科学和美学价值。

3.2 海蚀洞

广泛分布于研究区海蚀崖底部,洞穴高且深,洞穴发育方向一般与海岸线相垂直(图2B)。研究区规模较大者属鹿咀海蚀崖底部的洞穴,高12m、深约20m、宽6m~7m。部分在李伯坳坑、鹿咀形成连续的海蚀洞群。

3.3 海蚀拱桥

研究区内仅见一处(图2C)。位于东涌沙滩东侧,整体高约28m,桥体向海延伸20m,拱桥两壁陡直,桥洞深8m~10m,近似菱形。发育于上白垩统上旋回第四韵律的爆发相火山碎屑岩中。顶上为一条近东西向的断层穿过,在此处形成了断层崖、断层裂缝,同时伴随劈理化变形,后经历了海水海浪的侵蚀作用,形成现在奇特的海蚀拱桥(图2E)。

3.4 海蚀柱

海蚀柱是基岩海岸外侧孤立的柱状或塔锥状地貌,是海岸岬角或海蚀阶地遭受海浪冲击掏蚀,完全与基岸分离,残留在水下海蚀台地上的石柱[13]。在高排附近海面南东端,有多个相互独立的海蚀柱,有多个相互独立的海蚀柱,其中最大的距离海岸边约200m,海蚀柱高13.2m,柱底面宽27m,呈锥柱状,远望似屹立在海洋中的灯塔(图2D)。

图2 研究区主要海蚀地貌及形成示意图

3.5 巨砾滩

巨砾滩是砾径大于30cm、甚至可达10m的巨砾组成的海滩。研究区内主要分布于海柴角-大水坑湾之间(图2F)。此外,高排坑、李伯坳坑和马料河河口周围也有巨砾滩分布。巨砾岩性多为侏罗纪火山集块岩,其间可见倒石堆、基岩滑坡形成的尚未磨圆的巨岩。

4 海岸地貌演化过程

综合分析前人研究结果及项目组野外实地考察结果认为:对研究区现今地质地貌景观具有决定性意义的地质作用始于古生代泥盆纪,并先后经历了中生代火山喷发、早新生代差异性抬升、晚新生代海水侵蚀等地质作用的影响,其地质演化过程大致可分为三个阶段。

4.1 泥盆纪~中生代演化阶段

中泥盆世时期,本区处于陆地边缘。海侵方向自西向东,本区形成一套粗碎屑沉积岩,如石英砾岩、粗砾岩等,超覆在前震旦纪岩石之上。随着海侵范围进一步扩大,本区逐步演化成滨海-浅海潮坪环境,沉积碎屑颗粒由粗变细,形成了一套以中细粒石英砂岩、粉砂岩为代表的岩层,并富含鱼类、双壳类等生物群[14]。在鹿咀海岸带发现的虫孔化石遗迹直接反映本区在距今3.8亿年前属于滨海-浅海环境。至早、中侏罗世时期,本区由海相沉积转变为陆相湖盆沉积,伴有间歇性火山活动。晚侏罗世由于太平洋板块向库拉板块的俯冲作用,本区火山活动频发,堆积了巨厚层陆相中酸性-酸性碎屑岩及熔岩建造。晚古生代地层组成的断陷带为火山盆地的堆积提供了有利场所。早期的火山活动主要以剧烈的爆炸为主,伴以火山地震,形成爆发、崩积相。火山口不固定,多点多次喷发。晚期的火山活动仍以剧烈爆炸为主,但伴随火山熔岩溢流,形成爆发+溢流相,最终形成火山穹隆[14]。

这个时段,在海西、印支及燕山等地壳运动的远程效应影响下,大鹏半岛及其邻区不仅形成了泥盆系中-上统老虎头组陆相-浅海-滨海相沉积、侏罗~白垩系侵入岩、火山岩等岩石类型,还形成了北东向及近东西向断裂及其相关褶皱等构造行迹,基本形成了大鹏半岛基本构造格架,并为研究区奠定了岩性基础。

4.2 早新生代演化阶段

主要是指古新世~上新世早期(距今6500~1200万年),这个阶段,我国东南部大陆边缘由安第斯式向岛弧-边缘海式转变,发生造陆型断块运动为主要方式的喜马拉雅运动。晚渐新世-早中渐新世是大鹏半岛构造格局形成的关键时期。大鹏湾受到南海洋盆持续扩张的影响,继续扩张离裂,一直到中晚中新世后才基本停止,导致大鹏半岛与港岛分离,形成了断隆-断陷相间排列的构造格局[14]。由于区域内老断裂构造复活,大量高角度正断层发育,将燕山期及其以前的各类岩石以及构造行迹暴露于地表遭受强烈剥蚀,火山与海岸地貌形体为主的山-海地貌绵延展布的地质地貌景观形成。

4.3 晚新生代演化阶段

主要指上新世以来(1200万年~现代)的新构造运动阶段,在这整个过程中,新构造运动的间歇性及震荡性抬升是区域地质地貌景观进一步形成和改造的主导型内应力,风化作用(包括以机械破碎为主的物理风化作用、海水冲刷溶蚀为主的化学风化作用、以及生物风化作用等)、河流以及海浪的机械侵蚀作用、堆积作用等是塑造地质遗迹景观的重要外营力,这些内应力与外应力共同作用,使老的地貌形体不断消失,新的地貌形体不断产生,经过多期的继承和叠加在区内形成了现代的地质地貌景观。这期间,研究区经历了多次间歇性抬升和海平面升降,至更新世,由于末次冰期引起全球性大海退,使当时的古海平下降至-150m(指与现今海平面相比)[15]。冰盛期后,海平面缓慢回升。距今12000年的全新世早期出现了一次海平面迅速上升事件,海平面回升甚至高出现在海面2m以上,本区的山地被淹没至山腰。受海水冲刷、侵蚀作用的强烈影响,本区逐渐发育成岬湾相间的海岸地貌,并在岬角地带发育海蚀地貌,在海湾带发育海积地貌;中晚全新世以来(距今7500年~现代),海平面逐渐下降,本区海岸带地貌景观保留至今。

5 结论

(1)古生代至中生代的沉积活动及大规模火山活动,奠定了本区岩性基础。

(2)早新生代时期研究区受喜山运动影响,差异性抬升造就了大鹏半岛断隆-断陷相间排列的基本构造格局。

(3)全新世早期的海平面迅速上升,海洋地质作用塑造了研究区岬湾相间的海岸地貌,在岬角地带发育海蚀地貌,在海湾带发育海积地貌;至晚全新世后海水逐渐下降,本区海岸带地貌景观保留至今。