西夏汉文本《普贤行愿品》卷首版画解读

吴雪梅

《大方广佛华严经》,简称《华严经》,是大乘佛教的经典之一。汉译《华严经》多次,存世有三种译本:六十华严,东晋佛陀跋陀罗译,晋义熙十四年至南朝宋永初二年翻译完成,又称“晋译华严经”“旧译华严经”“六十华严经”;八十华严,唐实叉难陀译,又称“新华严”“唐经”,为六十华严之异译,周证圣至圣历年间翻译完成;四十华严,唐般若译,为新旧两译《华严经入法界品》之别译,全称《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》(以下简称《普贤行愿品》)。

西夏《普贤行愿品》最早翻译于何时已经无法考证,但据黑水城出土资料显示,《大方广佛华严经》最晚在秉常时期已经被翻译成西夏文在境内广泛流行①崔红芬:《夏汉文本华严经典考略》,《宁夏社会科学》2016年第3期,第206页。。西夏时期《普贤行愿品》数量众多,甘肃、宁夏、内蒙古均有出土,中、俄、英、日等国藏有西夏文、汉文写刻本多种②汉文本《普贤行愿品》主要出土于黑水城地区,据《俄藏黑水城文献》刊布的汉文本编号有:TK98、TK61、TK63A、TK63AV、TK64、TK65、TK69、TK71、TK72、TK73、TK98、TK99、TK100、TK142、TK146、TK147、TK161、TK243、TK258。。其中黑水城出土的西夏汉文佛经编号TK72、TK61、TK98、ДX8270前各存有版画一幅,题名不一,刻绘内容以说法图和经变图为主。作为《大方广佛华严经》的单行本,西夏《普贤行愿品》版画也为学界进一步认识西夏佛教艺术和文化交流,探索西夏多元文化的渊源提供了一定的图像资料。下面笔者拟在前贤的基础上对黑水城出土的TK72、TK61、ДX8270、TK98四件汉文本《普贤行愿品》卷首版画的图像志进行研究,对图像的组合关系、图像来源、流传原因做尝试性探讨①袁頔:《榆林窟第2窟正壁普贤行愿图像定名——兼论榆林窟第2窟的营建背景》,《南京艺术学院学报》(美术与设计)2021年第1期,第126—133页。。不足之处,恳请方家指教。

一、西夏汉文本《普贤行愿品》卷首版画解析

黑水城出土的华严部刻本数量较多,有7个版本24件,但出现版画的并不多,计有西夏汉文本TK72、TK61、TK98、ДX8270《普贤行愿品》卷首版画,TK114《大方广佛华严经》卷首版画,金刻本TK142《大方广佛华严经普贤行愿品疏序》、TK243《普贤行愿品》、TK246《大方广佛华严经》卷首版画。因本文围绕西夏时期的《普贤行愿品》展开讨论,故对以上其他版本版画不做过多描述,下面将对TK72、TK61、ДX8270、TK98四件《普贤行愿品》版画做图像志研究。

(一)“说法式”《普贤行愿品》版画

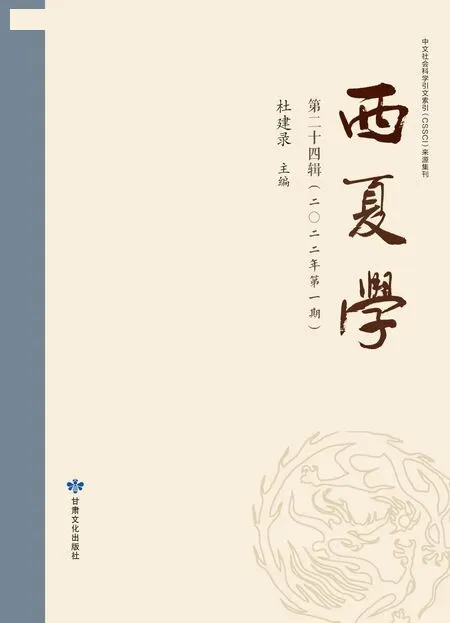

1.TK72《普贤行愿品》版画。西夏天盛十三年(1161)刻印②卷末发愿文有年代题记,“大夏(天盛)□(辛)已十三(年)”。。经折装,佛经卷首现存版画5折面(图1),主尊释迦牟尼结跏趺坐于金刚须弥莲花座,着袒右袈裟,结智拳印。其上正中有榜题:“教主大毗卢遮那佛”。两侧排列十方诸佛,每组五身,边上是飞升的凤凰和飞天,以及不鼓自鸣的乐器。左右胁侍为文殊、普贤,四众围绕菩萨、天王、梵王众、护法众、声闻乘等,佛座下方榜题“善财童子”,只余一处头光,人物形象漫漶不清,左边站一贵族装人物,榜题“威光太子”。TK72版画虽然表现的是毗卢遮那佛法会的场景,但是根据榜题及出现的听法人物来看,以上图像对应华严“七处九会”第一会的情节内容,画面中佛在菩提道场中初成正觉,金刚座上的毗卢遮那佛功德圆满。十方世界微尘数菩萨乃至金刚力士诸神诸天等一时云集,讲述毗卢遮那佛为大威光太子时供养诸佛的成就。

图1 TK72《普贤行愿品》版画(采自《俄藏黑水城文献》第2册,第94页)

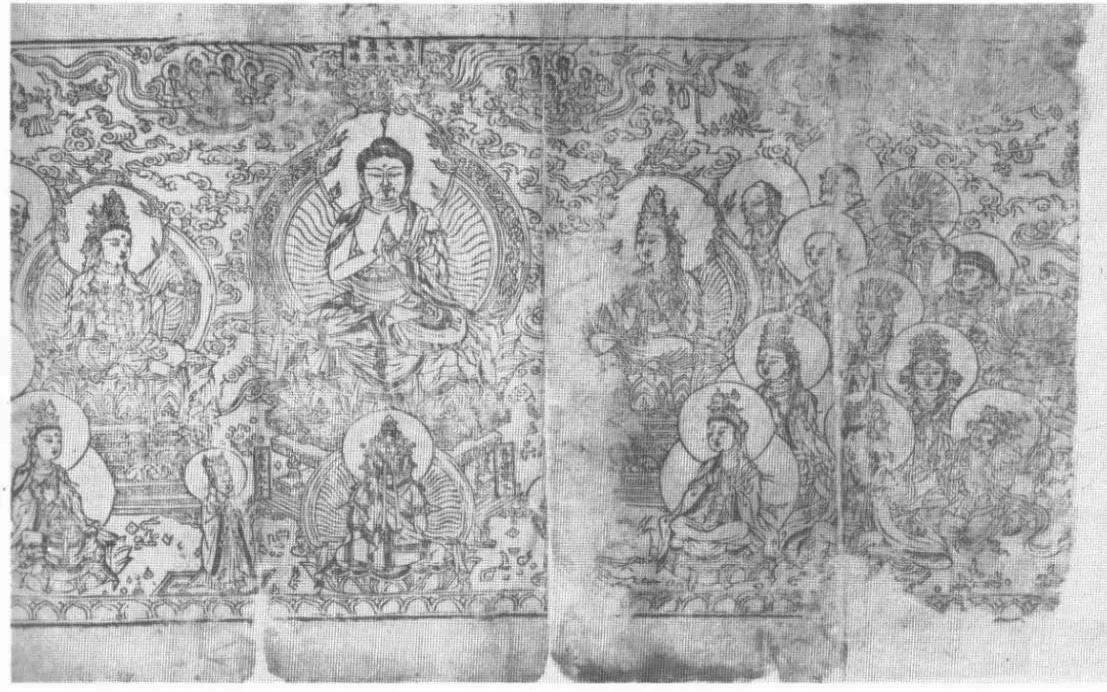

2.TK61《普贤行愿品》版画。西夏乾祐二十年(1189)刻印①首题“大方广佛华严经”,下书小字“罽宾国三藏般若奉诏译”。另行书“入不思议解脱境界普贤行愿品”,经末印施“大夏乾祐十年岁次乙酉三月十五日/正宫皇后罗氏谨施”题记2行,有年代题记即1189年。。经折装,版画4折面(图2),画面正中主尊为毗卢遮那佛,结跏趺坐于莲花座上,顶有垂幔华盖,头光、背光皆双圈,头戴宝冠,身着双肩下垂式袒胸法衣,两手相握作智拳印。左右为文殊、普贤,皆结跏趺坐于须弥座上,头戴垂穗花冠,着双肩下垂式法衣。下方置一供桌,各跪一菩萨与“善财童子”。三圣左右两侧有菩萨众、帝释众、护法众,有榜题“八金刚”。版画下方左侧卧一大象,右侧卧一青狮,分别为普贤、文殊坐骑。版画上方云端次第排列“十方诸佛”,或跪或坐,皆作听法状。两侧是不鼓自鸣的各种天乐,如琵琶、铙钹、竖琴等。画面表现的是毗卢遮那佛与文殊、普贤、善财童子、眉间胜音菩萨,以及诸菩萨、龙众诸部演说《不可思议解脱境界胜法门》的场景,经图像比对,TK61版画第一折面的“八金刚”及弟子像(图3)实际为黑水城出土的TK14《金刚经》版画(图4)的听法部分,属缀合失误。

图2 TK61《普贤行愿品》版画(采自《俄藏黑水城文献》第2册,彩版四)

图3 TK14《金刚经》版画(采自《俄藏黑水城文献》第1册,第299页)

图4 TK61《普贤行愿品》版画局部

3.ДX8270《普贤行愿品》版画。西夏刻本,装帧不详,残片两面(图5),上下双边。刻绘毗卢遮那佛在逝多园林和文殊、普贤、善财童子、眉间胜音等五百大菩萨、大声闻说法聚会的场景。主尊毗卢遮那佛结跏趺坐于宝座之上,有单圈头光和双圈身光,着双领下垂式法衣,圆螺发髻,额有白毫。双手合十并作智拳印。头顶上方有横向条框,自右至左榜题“教主大毗卢遮那□”,左下竖框榜题曰“文殊菩萨”。右上两侧各存完整榜题,左为“金刚藏菩萨”,右为“金刚幢菩萨”,下方佛脚为善财童子。根据图像中“金刚藏菩萨”“金刚幢菩萨”可知ДX8270对应华严“七处九会”第五、第六会的场景,表现佛在第五会升兜率天,兜率天王在庄严殿座迎请如来,说颂赞佛功德,金刚幢、金刚藏等十大菩萨和微尘数菩萨从十佛世界来集的场景。

图5 ДX8270《普贤行愿品》版画(采自《俄藏黑水城文献》第6册,第162页)

(二)“经变式”《普贤行愿品》版画

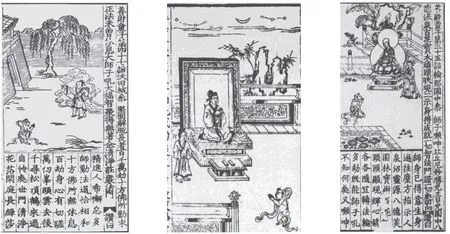

TK98行愿经变相。版画六折面(图6),自右向左第一、第二折面刻绘毗卢遮那佛说法图。存榜题七处,上方榜题“教主毗卢遮那佛”,中间主尊结跏趺坐于须弥座上说法,文殊、普贤二菩萨胁侍坐于毗卢遮那佛左右。菩萨身后又有诸天王力士及天龙八部护法听众,榜题“天龙八部众”。佛座下方有六身跪者像,右侧为三身比丘,皆双手合十,聆听佛法,榜题“声闻众”;左侧为三身贵族装束者,榜题“梵王众”,佛座前立一童子双手合十,榜题“善财童子”。佛座左侧有三身男像,皆贵族装束,榜题“帝释众”,还有十身跪着的弟子像,榜题“弟(子众)”。版面间隙以云纹装饰,画面紧凑,内容丰富。

画面第二至第六折面为“行愿经变相”经变部分(图7),各情节皆有榜题。自右向左依次为“一礼敬诸佛”,绘一佛结跏趺坐于仰覆束腰莲花座上,右手于胸前施禅定印,左手置于膝上,二弟子分侍左右,双手合十。上方十方佛乘云而来,聆听佛法。莲花座前善财童子及一俗人礼拜,表现礼敬诸佛的场景。“二称赞如来”,绘一佛结跏趺坐莲花座上,座前有供桌,善财童子礼敬称赞。“三广修供养”“四忏除业障”“六请转法轮”绘一僧人升高座说法,下方二僧人跪坐诵经,负头光,背后以竹子、湖石装饰。转法轮下方刻绘双林入灭、随喜功德的场景,娑罗双树下佛入涅槃,四周有弟子及菩萨哀悼,榜题“随喜及涅槃、分布舍利善根”,左侧即起塔供养,佛塔左右两侧有比丘及比丘尼侧身礼拜。“七请佛住世”,绘一善财童子及一男子于佛座前礼拜,男子头戴通天冠,身着袍服。第六折面榜题“八常随佛学”,补题“刺血为墨、书写经典,示种种神通、处种种众会”,绘一官员于案前翻阅经书,学习经典。“刺血为墨、书写经典”绘一善财童子割腕流血,表现刺血为墨。“九恒顺众生”则绘一亘古老树,枝繁叶茂,表现众生。“十普皆回向”补题“极重苦果、我皆代受”,绘一着火城池,城内火势熊熊,象征炼狱,城外二夜叉守门,城门紧闭,善财童子于城门前双手合十。版画题名“行愿经变相”,表现善财童子想皈依供养教主毗卢遮那佛,普贤菩萨称赞如来功德并引导善财童子观想践行十大行愿场景。

图7 TK98行愿经变相(采自《俄藏黑水城文献》第2册,第265页)

在释读以上《普贤行愿品》版画图像时发现与黑水城出土的另一件编号TK142《大方广佛华严经普贤行愿品疏序》(以下简称《普贤行愿品疏序》)卷首版画(图8)和莫高窟北区出土的B53:2-1《大方广佛华严经》卷首版画(图9)存在相似,前者为太原崇福寺沙门澄观为《普贤行愿品》所作疏序,后者为《普贤行愿品》源出经本,三者存在密切联系。其中TK142《普贤行愿品疏序》为金代刻本①[俄]孟列夫、王克孝:《黑水城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994年,第121页。,后文衔接《普贤行愿品》经文,《四分律七佛略说戒偈》《大乘起信论立义分》及卷末安亮发愿文。版画榜题“大花严经九会圣众”,表现毗卢遮那佛及众菩萨、护法、天众、弟子云集说法的场景。

图8 大华严经九会圣众版画(采自《俄藏黑水城文献》第3册,彩版一四)

图9 莫高窟北区B53:2-1金藏《华严经》版画残页(采自《中国版画全集1》图版九四)

B53:2-1《大方广佛华严经》也为金刻本②B53:2-1《大方广佛华严经》年代有金、西夏、元代之说,经与有明确“赵城广胜寺”题记的金藏《大般若波罗蜜多经》比较,版式、行距、行字数完全一致,认同金代观点,现依据《中国版画全集》所署年代,约金皇统八年至大定十三年(1148—1173)。,现经文和版画一分为二,残页发现于敦煌莫高窟北区崖面二层B53窟最下层碎草末层,存版画一折面,上下双栏,版画上方榜题“教主大毗卢遮那佛”,主尊佛结跏趺坐于莲花座上结智拳印,下方绘善财童子、采访大王,眉间胜音菩萨直面于佛,皆有榜题。

黑水城出土的华严部经典,近九成都是《普贤行愿品》,显然该单行品较大本《华严经》受欢迎。TK98《普贤行愿品》为罗太后为夏仁宗逝世三周年法会刊印,TK142《普贤行愿品》为安亮为亡妣超度法会刊印,刊印10008本,可见当时流传数量之巨。

图像是经文的形象表达,图像诉诸视觉,生动鲜明的画面相对于晦涩难懂的文字更易于为一般信众所接受,所以《普贤行愿品》佛经刊印的同时,一方面为庄严“法宝”于佛经卷首配置庄严华丽的佛说法图,譬如TK72、TK61、ДX8270卷首以“说法式”版画指示佛典主题与意旨;另一方面以形象生动的图像解释经文,如TK98“经变式”结合经文品第段落,配合图绘,逐一图解如何践行“普贤十大愿”,以图解经,发挥版画图像解说经文的功能,表现善财童子践行普贤十大愿,行至佛前顶礼的连续性。以上述具体践行的办法应对各种教育水平、文化差异的阶层,达到普贤行愿普遍弘法的目的。通过对普贤行愿品版画的图像志研究,认为西夏时期的普贤行愿品版画的构图模式有两种,一是“说法式”,佛居中央周围环绕诸菩萨弟子对称说法,体现普贤行愿的说法意义;二是“经变式”,版画分为左右两部分,右侧的说法图体现的是普贤行愿的象征意义,左侧的经变图体现的是佛法由出世到入世的实践,从而达到说法和实践的统一。

二、《普贤行愿品》版画的人物组合关系

通过图像比对,版画TK142、B53:2-1的版式及构图与俄TK72、TK61、ДX8270的三件版画样式一致,西夏刊刻的《普贤行愿品》版画无论人物形象、镌刻技法、背景纹饰和山林湖石,以及版式版型与金代版画十分相近,说明《普贤行愿品》版画因其易于复制、便携方便的特点盛行于宋辽金西夏等地,在图像的“变”与“不变”之间体现区域交流的整体性和差异性。

(一)固定的人物组合——“说法者”“请法者”“听法者”

从以上《普贤行愿品》版画的图像志研究来看,《普贤行愿品疏序》《大方广佛华严经》与《普贤行愿品》皆存在密切联系,前者为太原府大崇福寺沙门澄观为该经所译疏序,后者为该经源出经本,由经文引发图像,三者具备相同的图像元素和样式,这样表现《普贤行愿品》的结果使较早出现的一类经本似乎更具原创性,后者是在前者的基础上以组合和替换的方式,把华严三圣、眉间胜音菩萨、善财童子等人物组合起来,形成说法图的核心组合。因为表现图像功能各有侧重,西夏《普贤行愿品》版画有“说法式”和“经变式”两种版本,故对应不同的请法者,甚至两位或多位请法者,形成“请法上首”组合,请法人物往往直面于佛或位于佛座下方。听法众环绕于佛,其身份并非逐一标明,除个别人物以榜题标识外,其余更多的是以“弟子众”“梵王众”等一以概之,这在一定程度上说明《普贤行愿品》版画在当时的流行和熟知程度,逐渐形成模式化的粉本。

(二)一组特殊的人物——“威光太子”“弟子宝戒”“采访大王”

通过图像考释,发现西夏《普贤行愿品》与金刻本《普贤行愿品疏序》、敦煌汉文本《大方广佛华严经》卷首版画存在图像上的“借用”现象,其中佛座下方左侧人物进行反复替换。如TK72《普贤行愿品》版画中的左侧人物为“威光太子”(图10),带头光,皇族少年样式;TK142《大方广佛华严经普贤行愿品疏序》左侧人物为“弟子宝戒”(图11),无头光,比丘样式;敦煌汉文本《大方广佛华严经》左侧人物为“采访大王”(图12),无头光,汉地官员样式,以版画为粉本来源的榆林窟第2窟《普贤行愿品》壁画(图13)则无此人物。那么作为替换人物的“威光太子”“弟子宝戒”“采访大王”究竟是何身份?

图10 TK72《普贤行愿品》版画局部

图11 TK142《大方广佛华严经疏序》版画局部

图12 莫高窟北区《大方广佛华严经》局部

图13 榆林2窟《普贤行愿品》经变相

考虑到替换人物“威光太子”负有头光,当为《大方广佛华严经·毗卢遮那品》中的大威光太子,讲述佛为大威光太子供养诸佛的成就。“弟子宝戒”“采访大王”并无头光,且非经文人物,将此二者置于佛经卷首重要位置,达到普遍供养的目的,其身份推测有以下可能:

第一,“弟子宝戒”为一僧人名号,与“善财童子”相对,认为是《普贤行愿品》版画中供养人入画的实例,具备供养诵持的功能。11世纪的中国北方,华严信仰普遍流行,其中继承了唐代澄观思想的《普贤行愿品疏序》随同经文一起流行。根据孟列夫的《黑城出土汉文遗书叙录》和聂鸿音《西夏佛经序跋译注》,可知西夏散施的佛经一般是由发愿人出资向寺院“定制”经典,寺院按照数量和要求刊刻或加印佛经,版画置于卷首,发愿文附在卷末①[俄]孟列夫、王克孝:《黑水城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994年,第49—50页;聂鸿音:《西夏佛经序跋译注》,上海古籍出版社,2016年,第17页。。因TK142卷末附安亮悼念亡母发愿文“特命工印《普贤行愿品经》一万有八卷,绘弥陀主伴尊容七十有二帧,溥施有缘……”,可知该部经典的供养人为安亮,排除弟子宝戒为施印经典、出资供养的可能性。

第二,《普贤行愿品》版画散施于安亮母亲亡故终七之辰,作为图像中唯一不在神祇序列的“弟子宝戒”被置于佛座下方的重要位置,与善财童子、眉间胜音菩萨组成核心的听法组合。考虑到眉间胜音菩萨来自佛的白毫相中,与佛是一体或伴生关系,而善财童子则是入法界中的求道菩萨,唯善财童子对面的弟子宝戒非神系人物,成为沟通“法界外”和“入法界”的中间者,被赋予引导诵持、信仰普贤行愿的象征意义,具备引导僧的身份。《普贤行愿品》第四品“忏除业障”中说:

临命终时,最后刹那,一切诸根悉皆散坏,一切亲属悉皆舍离,一切威势悉皆退失。辅相大臣、宫城内外象马车乘、珍宝伏藏、如是一切无复相随,唯此愿王不相舍离。于一切时,引导其前。一刹那中,即得往生极乐世界,到已即见阿弥陀佛、文殊师利菩萨、普贤菩萨、观自在菩萨、弥勒菩萨等。此诸菩萨色相端严,功德具足,所共围绕。其人自见,生莲华中,蒙佛授记,得授记已……②[唐]三藏般若:《大方广佛华严经入不思议解脱普贤行愿品》,《大正新修大藏经》第10册,新文丰出版公司,1983年,第846页。

这段文字不仅对“忏除业障”的内容进行了阐释,更对“临命终时”往生净土的过程进行了一番描述。信徒在“临命终时”和“到已即见阿弥陀佛及诸菩萨”之间需要有一人“引导其前”,作为与善财童子相对的人物“弟子宝戒”就扮演了此种角色。TK142版画随同《普贤行愿品》一同散施于安亮亡母悼念法会,弟子宝戒双手合十,躬身站立。佛经诵持者或供养人在阅读的过程中与版画图像构成“法界外”与“入法界”的空间关系,弟子宝戒即被赋予引导僧的身份,与善财童子共同构成一个“引导”和“践行”的礼忏组合,表示诵持修行佛法的境界,最终摆脱轮回,往生净土,进入华严世界。

第三,同为替换者的“采访大王”源于盛唐时期“采访使”一职,据周振鹤《中国地方行政制度史》:开元二十年(732)始置十道采访处置使检察非法有如西汉十三部刺史之职,成为定制①周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海人民出版社,2005年,第158页。。采访使,以“六条”监察地方非法行为,考核官员政绩,实际成为辖区内羁縻州部落的最高行政长官,负责地方监察,“天下诸道,宜依旧逐要便置使,令采访处置,若牧宰无政,不能纲理,吏人有犯,所在侵渔,及物土异宜,人情不便,差科赋税,量事取安”②[宋]宋敏求:《唐大诏令集》卷一〇〇《政事·官制上》,中华书局,2008年,第509页。。采访使一职在唐宋官制中享有较大权利,虽成日后藩镇之患,但在神系建构的过程中,“采访使”作为“巡绰人间”的使者逐渐进入宗教神祇序列,受到统治者的推崇:

唐开元十九年八月二十一日,玄宗梦:神仙羽卫千乘万骑集于空中,有一人朱衣金冠乘车,而下谒帝曰:我九天采访巡绰人间,欲于庐山西北置下宫,木石基址素具,但须上力耳。帝即遣中使,诣山西北,有基址,宛然信宿。巨木数千段,自然而至,堂殿廊宇,随类致木,皆得足用,或云:此木九江王所采,拟作宫殿……明皇始以梦告左右,左右不信,俄有神降于庭,彩云乘足,仪仗符卫甚伟。明皇命吴道子,走笔写之,其所立像。即依仿焉始置。③[宋]陈舜俞:《庐山记》,《大正新修大藏经》第51册,新文丰出版公司,1983年,第1026页。

莫高窟北区出土的B53:2-1《华严经》版画佛座下方的“采访大王”应该就是上述文中“巡绰人间”的“九天采访”,“采访大王”与善财童子相对而跪,身着官员袍服,头顶戴冠,其形象与文中的“朱衣紫冠”十分契合,因版画非彩色套印,以墨色示之,“朱”“紫”二色虽不可见,但其形象应来源于“明皇命吴道子,走笔写之,其所立像,即依仿焉始置”中的九天采访使形象,采访使在版画中发展为与善财童子相对的跪拜者,前者采访人间疾苦,后者践行普贤十大愿,从而达到“参”和“行”的合一。

综上,TK142《普贤行愿品疏序》、B53:2-1《大方广佛华严经》及西夏汉文本《普贤行愿品》皆为皇室或贵族刊印散施,且多部佛经一同散施,从几万卷到十万卷不等。信众通过诵持此经,希望达到驱邪消灾,佑护亲人,祈福延寿,在命终之时能往生净土的心愿。笔者通过对宋、辽、西夏、金时期的《普贤行愿品》刊印及施经人物考察,初步以为善财童子对面的“弟子宝戒”“采访大王”的身份是引导众生诵持经典的引导僧和采访人间疾苦的九天采访使,二者通过与善财童子的组合,分别形成“引导”和“践行”,“采访”和“实践”的组合,达到宣传教化的目的,最终摆脱轮回,往生净土,进入华严世界。

三、西夏《普贤行愿品》卷首版画的图式来源

10—13世纪宋、辽、西夏、金图像之间的相互借鉴和转化,为《普贤行愿品》版画的形成提供了样式来源,接下来要讨论的主题是《普贤行愿品》版画如何借鉴和吸收来自其他地区的版画及绘画因素,加以创造形成《普贤行愿品》版画的视觉语汇。目前有关《普贤行愿品》版画的实例,以黑水城出土的西夏、金代《普贤行愿品》版画和北宋杭州龙兴寺刻印的《华严经》版画为主,这些版画反映了当时华严思想及其佛经制作在中国的盛行。

(一)宋代杭州地区

据南宋沙门志磐《佛祖统纪》记载,宋太祖开宝四年(971),“勅高品张从信往益州雕大藏经板”①[宋]释志磐:《佛祖统记》,《大正新修大藏经》第49册,新文丰出版公司,1983年,第396页。,宋太宗太平兴国八年(983),“成都先奉太祖勅造大藏经,板成进上”②[宋]释志磐:《佛祖统记》,《大正新修大藏经》第49册,新文丰出版公司,1983年,第398页。,其后民间刻印佛经和佛经版画的风气日盛,杭州成为北宋时期雕版印刷的重要地区。从北宋淳化年间杭州龙兴寺刻本的《大方广佛华严经》版画(图14)来看,北宋时期华严经典的雕版设计已经有了一定程度的标准化格式,装帧方式一般为经折装,围绕中央主尊呈中心说法模式,主要的人物有佛、菩萨、护法众,梵王众、弟子众,以及直面于佛的跪拜者,形成说法者、请法者、听法者的人物组合。在全部五折面的版画构图中,每两个场景构成一个折面,中央主尊毗卢遮那佛着披肩式袈裟,头戴宝冠,这种莲花与宝珠组合的花冠为西夏、金代版画所共有,暂可视为《普贤行愿品》或《华严经》版画的图像特色。黑水城出土的TK61、TK142版画与杭州龙兴寺版画虽然刊刻时间和印刷地点不同,但是所出版画有着相同的图像元素,反映了当时宋、夏、金之间版画的流通情况。

图14 《大方广佛华严经》版画(采自《中国版画全集1》图版四八)

在黑水城出土的华严部经典中,虽然并未展现出善财童子五十三参的内容,但是这种以善财童子践行普贤十大愿的构图方式,可追溯到北宋元符年间(1098—1100)临安府众安桥南街东开经书铺贾官人宅印造的《佛国禅师文殊指南图赞》版画(图15),善财童子在文殊菩萨的指引下,依次参拜五十三位善知识,最后得见普贤菩萨,入法界。北宋禅宗盛行,《佛国禅师文殊指南图赞》诗画结合,有文人、禅师参与互动,善财童子参学问道,契合宋代文人士大夫精神。在TK98《普贤行愿品》版画中善财童子成为普贤十大愿的践行者代表,与宋本《佛国禅师文殊指南图赞》版画在内容上有所衔接,从“参访者”到“实践者”,象征法的传承,正如陈俊吉所认为的善财童子的“出现并非偶然,乃受至普贤十大行愿中的‘请转法轮’之思维影响,象征法的流传与延续”③陈俊吉:《11至13世纪华严经变探究:以黑水城出土文献为例》,《艺术生活》2019年第3期,第39—46页。。西夏TK98行愿经变相中的湖石、树木、衣饰皆可从《图赞》版画中找到源头,可见宋代杭州版画所形成的刻印特色对西夏佛经版画具有很强的示范意义。

图15 佛国禅师文殊指南图赞(采自《中国版画全集》第2册,第83页)

(二)金代山西地区

金熙宗皇统九年(1149)至金世宗大定十二年(1172),山西信女崔法珍募缘依《开宝藏》的版式翻刻金代《大藏经》。雕印大藏经的始发地解州天宁寺就在山西平阳附近,平阳曾是金代“平水版”雕刻印刷的中心,也是当时中国北方的书籍印刷中心,同在黑水城出土的《四美图》就是金代利用平水版刊印版画的作品之一。10—13世纪的平阳曾是金代京都的“腹里”地区,政治安定,经济繁荣,在与西夏文化交流的过程中,其平阳“平水版”雕刻技术对西夏的雕版印刷技术定然产生影响。通过图像与文本的对比,发现黑水城出土的TK72、TK61、ДX8270“说法式”《普贤行愿品》版画与TK142《大方广佛华严经普贤行愿品疏序》、敦煌汉文本《大方广佛华严经》版式及构图一致,其图像与同期流传的金刻本《大方广佛华严经普贤行愿品疏序》的卷首版画有着相似的版本来源。

第一,从版刻样式来看,TK72、ДX8270与TK142金刻本《普贤行愿品疏序》、敦煌莫高窟北区所出的《大方广佛华严经》有着相似的构图,其中敦煌莫高窟北区B53:1-2《大方广佛华严经》经过与《赵城金藏》比较,版式及各种细节也完全一致,应为崔法珍募缘刊雕的原物,虽然无法肯定TK142《普贤行愿品疏序》和B53:1-2《大方广佛华严经》母版的具体刊刻时间和刊印地点,但据TK142发愿文“命西番众诵持《宝集偈》”至少可以表明此类说法图在金代地区流行不晚于1169年,敦煌莫高窟北区出土的B53:1-2版画很有可能就是金经西夏渐次传播至敦煌的。

第二,从图像要素来看,黑水城出土的《普贤行愿品》主尊毗卢遮那佛分戴冠和螺髻两种造型,其中所戴冠饰就有明显的金代菩萨宝冠因素(图16、17、18),螺髻则保持唐五代以来华严教主佛造像传统。金代菩萨像绝大多数戴高大宝冠,其形状可以分为莲花与宝珠组合高冠、卷草形冠、筒形冠、卷曲雀尾形高冠四种①齐庆媛:《中国北方地区宋辽金时期菩萨像造型分析》,载李淞主编《北京大学美术学博士生国际学术论坛论文集》,2012年,第81—83页。。从图像对比来看,TK61版画中央主尊所戴就是金代前期流行的莲花与宝珠组合高冠,样式除和TK142相似之外,还见于朔州崇福寺弥陀殿东壁南铺金代胁侍菩萨,火焰宝珠、宝花的组合高冠可见金代菩萨冠饰因素,说明夏金之间存在艺术上的交流和借鉴,图像要素之间的相似性反映了夏金区域之间版画流通的可能性。

图16 TK142毗卢遮那佛宝冠

图17 B53:1-2毗卢遮那佛宝冠

图18 TK61毗卢遮那佛宝冠

第三,金代佛经版画在黑水城地区的出土,也在一定程度上暗示夏金之间存在密切的文化交流。清人语:“金源分割中原不久,乘以干戈。唯平水不当要冲,故书坊时萃于此。”②[清]叶德辉撰,张晶萍点校:《书林清话》,岳麓书社,2010年,第80页。山西曾是中国北方的一个书籍雕印中心,金代的佛经版画图像在继承唐、五代传统因素的基础上继续发展,夏金版画之间的相似性反映了当时频繁的文化交流和融合情况。据不完全统计,在金世宗即位与西夏关系修好以来,二十年间西夏共向金遣贺正旦、贺万春节、谢横赐及奏告使节多达七十余次,金朝遣贺夏主生日、横赐等使节三十余次③杜建录:《西夏与周边民族关系》,甘肃文化出版社,2017年,第123页。。频繁的聘使往来,大大加强了金夏之间的政治、经济、文化联系,双方存在文化上的交流和输出,这也是为什么黑水城出土的佛经版画中有部分来自金代的作品。因此,无论从版刻样式、画面要素、夏金关系来看,黑水城所出的这三件西夏汉文本《普贤行愿品》版画在图像来源上均受到金代的影响,金刻本《普贤行愿品疏序》《大方广佛华严经》为西夏《普贤行愿品》版画的刊刻提供参照。

历史上的西夏笃信佛教,在统治者宣扬佛教,以及推广民族文字的影响下,西夏的雕版印刷技术发展迅速,由此促进西夏佛经版画这一佛教艺术形式的产生与流传。据相关统计,在西夏建立政权的最初四十多年时间里,曾六次向宋请赐佛经,并组织僧人在银川的兴庆府地区翻译刻印佛经,如《西夏译经图》版画就展现的是秉常朝的某次译经情景,统治者对佛经的重视和赞助促进了相应佛经版画的刊刻。从版画图像之间的对比来看,西夏《普贤行愿品》版画的图像来源并非以单一地点为中心,其中两个重要的版画生产地杭州、平阳为西夏兴庆府地区的版画刊刻提供了样式来源,初步研究显示,黑水城地区出土的TK72、TK61、ДX8270“说法式”《普贤行愿品》版画与金刻本“九会圣众”版画更为接近,而TK98“经变式”的《普贤行愿品》版画与北宋本《佛国禅师文殊指南图赞》有着传承意义上的样式来源。

四、西夏汉文本《普贤行愿品》及其卷首版画的流行问题

最后,我们需要讨论西夏《普贤行愿品》佛经及其卷首版画流行的问题。从国内和俄藏的西夏佛典文献来看,西夏时期大量刊印了西夏文和汉文本《普贤行愿品》,由此管窥华严信仰在西夏非常流行。

首先,通过法会散施佛经是西夏佛经版画流行的一个重要途径,《俄藏黑水城文献》记载的几次大规模法会几乎都是由皇家发起的,统治者大多站在国家信仰的高度祈求皇图永固和国泰民安,“追荐”“忏悔”是诸多佛经卷末发愿文的重要主题,从历次法会散施的《普贤行愿品》佛经来看,TK72、TK61、TK98版画均置于经首显要、醒目的位置,借由点、线构成画面,在庄严三宝的前提下发挥传布教义的现实作用,附在佛经文本之前将这种视觉效果传达给更多的信众,开卷明义,达到普贤行愿的目的。

其次,《普贤行愿品》作为《华严经》的单行本,配合经首版画礼忏方便。版画作为卷首图像,以TK98版画为例,画面六折纸相连,规制宏大,自右起分绘佛说法图,并将佛双林入灭,以及礼敬诸佛、称赞如来、请转法轮、分布舍利善根、随喜功德、示种种神通、极重苦果我皆代受等经变情节跃然纸上,仅从榜题看就有二十个,且因果关系清楚,画面布局井然有序,显现出西夏佛教艺术表达的新趋向:注重实践的西夏佛教在对石窟壁画删繁就简的同时也在逐渐丰富版画的题材内容,考虑到版画印刷的快捷方便,供养成本的降低,《普贤行愿品》版画的流行更符合当时经济条件限制下西夏佛教世俗化的需求。《普贤行愿品》版画在向大众普及和传播“普贤行十大愿”是双轨并行的,一为文字、一为图像,以上述具体践行办法应对各种教育水平、文化差异的阶层,达到普遍弘法的目的。

此外,《普贤行愿品》及其卷首版画在西夏的流行与其净土信仰存在密切联系,从TK98末尾发愿文可知《普贤行愿品》“包括五乘,赅罗九会”,书写念诵此经,可“除五逆之深殃,灭三途之重苦”。西夏时期普贤行愿与净土信仰结合,普贤行愿的主要功能就是帮助信徒往生净土,正如经文所述“是诸人等于一念中,所有行愿皆得成就,所获福聚无量无边。能于烦恼大苦海中拔济众生,令其出离,皆得往生阿弥陀佛极乐世界”①[唐]三藏般若:《大正新修大藏经》第10册,新文丰出版公司,1983年,第846页。。而且TK61版画上方刻绘的“十方诸佛”,不鼓自鸣的天乐,琵琶、铙钹、竖琴都是西方净土变常见的乐舞元素,说明西夏时期华严经变在版画图像中实现与净土的结合,广大佛教信众对消灾避祸、往生净土的愿望,共同推动了该信仰在西夏境内的广泛流传。仅在以上1189年的两次施经佛事活动中,《普贤行愿经》就分别印施数万卷,数量庞大,说明西夏普贤行愿信仰之盛。在《大方广佛华严经行愿品疏钞》中普贤菩萨以十大愿王发下誓愿:

是故汝等闻此愿王,莫生疑念,应当谛受,受已能读,读已能诵,诵已能持,乃至书写,广为人说。是诸人等于一念中,所有行愿皆得成就,所获福聚无量无边。能于烦恼大苦海中拔济众生,令其出离,皆得往生阿弥陀佛极乐世界。②[唐]三藏般若:《大正新修大藏经》第10册,新文丰出版公司,1983年,第846页。

由此可见,普贤菩萨也是发愿往生西方净土的大菩萨。他以十大行愿无边胜福回向法界众生,“普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹”③[唐]三藏般若:《大正新修大藏经》第10册,新文丰出版公司,1983年,第846页。。他还劝善财童子及与华藏海众回向往生,以期“圆满佛果”,命终西方极乐净土。净土法门作为普贤十大行愿的内容之一,反映往生净土愿力之重,《普贤行愿品》佛经的重要内容就在于引导众生归于西方净土世界。

五、小结

通过以上四件《普贤行愿品》版画的研究,我们对已知西夏《普贤行愿品》图像所遵循的构图模式、组合内涵、图式来源及其流传原因有了基本的认识。吸收宋金版画图像元素的《普贤行愿品》版画以“说法式”“经变式”两种构图置于佛经卷首随同经文一同流行。卷首说法图由“说法者”“请法者”“听法者”组成,版画局部图像存在替换和借用现象。另外,政府对僧人出家考核的规定,有关《普贤行愿品》内容的简短扼要,礼忏供养方式的简单方便,广大佛教信众对消灾避祸、往生净土的愿望,共同推动了该信仰在西夏境内的广泛流行。《普贤行愿品》版画作为卷首佛画以具体图像视觉来发挥辅助解说经文的功能,叙事图像与叙事文本的结合,无论表现在“说法式”抑或“经变式”,均具有直观性、实用性的特点,除了有助于加深对叙事文字与情节的理解外,也可补充叙事文本文字描述之不足,所以对理解经文教义,引导众生往生西方极乐净土,《普贤行愿品》版画具有良好的导读和传播作用。版画作为一种新的佛教艺术载体,其叙事图像与叙事文本的结合,也反映了10世纪以来雕版印刷技术的日益成熟并被广泛使用的进步态势。