楚原的世界

苏涛

2022年2月21日, 香港导演楚原辞世,享年88岁。

从伦理片到罪案片,他拍过几乎所有的类型片,尤其在20世纪70年代中期,凭借“奇情武侠片”异军突起,成为香港武侠片创作的执牛耳者。他还是香港影坛罕有的能跨越国语、粤语片界限,又能在兩个领域都取得成功的创作者。

2018年,楚原获得香港电影金像奖“终身成就奖”,久未露面的他,在台上致辞时字字铿锵,谈到他曾经是众人眼中“最幸福”的导演,也有过“最难堪”的时刻。在长达30余年的创作生涯中,他执导影片逾130部,几度浮沉挫败,也数次引领香港电影的风潮。

楚原原名张宝坚,1934年生于广州,父亲张活游是香港著名粤剧及电影演员。

楚原早年就读于中山大学化学系,上世纪50年代投身电影界。正值粤语片的黄金时代,楚原23岁便晋升导演,初露峥嵘。他早年的代表作《可怜天下父母心》(1960),沿袭粤语片朴素的小市民路线,笑中有泪,从中可以看到意大利新现实主义的影子。

香港导演楚原(1934年—2022年)。

60年代末,凭借高额的预算、精良的制作和先进的技术,国语片对粤语片形成碾压之势。在此背景下, 楚原于1969年加入国泰机构(香港)有限公司(这家公司的前身,就是大名鼎鼎的“电懋”),转拍国语片。在“国泰”的两年间,他执导了4部影片,包括改编自阿加莎·克里斯蒂小说的《录音机情杀案》(1970),以及个人首部武侠片《龙沐香》(1970),后者奠定了楚原唯美、奇情、浪漫派武侠片的雏形。

70年代初,在“国泰”停止制片业务后,楚原加入在香港一家独大的邵氏兄弟(香港)有限公司,以惊人的效率登上了导演生涯的第二座高峰,拍摄了近50部影片。

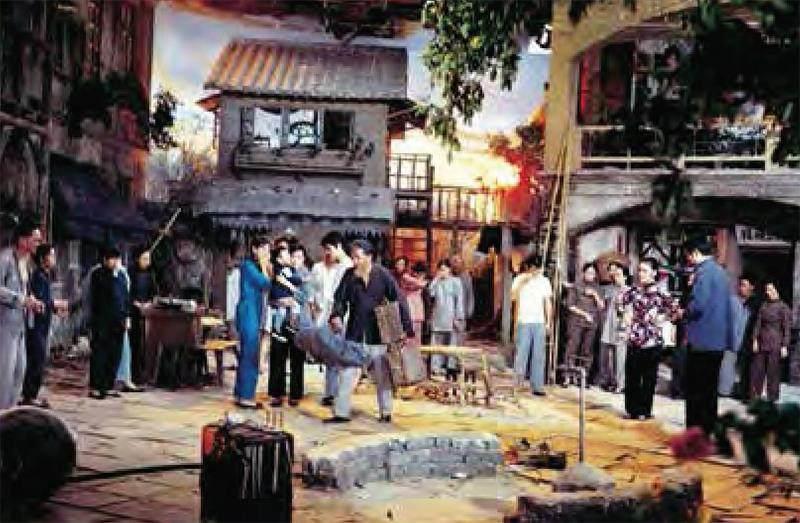

不过,加入“邵氏”的前两年,楚原并未形成个人风格,成绩瑕瑜互见,难说出彩,在张彻、李翰祥等老牌国语片导演面前,不过是个后来者。让他在“邵氏”站稳脚跟的,是1973年的《七十二家房客》。楚原对这部源自中国内地的话剧进行了出色的再创造,以通俗谐趣的形式讽刺时弊,为升斗市民出气。那种小人物相互扶持、共渡难关的精神,令人想起20世纪50年代的粤语片。影片出人意料地大卖,票房高达560万港币,压过李小龙的《猛龙过江》。放眼香港影坛,能够和全盛时期的李小龙争锋并且讨得便宜的导演,着实没有几个。

这部影片标志着粤语片在沉寂数年后再度复兴,并由此产生了一种“港式新粤语文化”。它继承了旧式粤语片的传统,又吸收了国语片的特点,形成一种新的大众文化形态,几可视为处于转型中的香港文化的一个缩影。

《七十二家房客》大获成功后,楚原一鼓作气拍了《香港73》《朱门怨》《新啼笑因缘》,结果“拍一部,仆(街)一部”。转机出现在一个饭局上。在编剧倪匡的建议下,邵逸夫抱着试试看的态度,同意了《流星·蝴蝶·剑》的拍片创意。这个不经意的决定,为江河日下的“邵氏”赢得了喘息的机会,也将楚原的职业生涯推向新高,引领了香港武侠片的新风潮,影响延续至今。

《七十二家房客》(1973)剧照。

《流星·蝴蝶·剑》(1976)的问世,标志着楚原开创出一条不同于张彻和胡金铨的武侠片路线——“奇情武侠片”,其作品多营造绮丽颓靡的氛围,以唯美浪漫的风格讲述曲折离奇的江湖故事,通过对争夺名利的批判,表达人性之复杂。

以古龙的小说为依托,楚原构建起一个超现实的虚拟世界。在这个封闭自足的世界中,身怀绝技又郁郁寡欢的浪子身陷迷途,无法自拔;冷酷多情的杀手为了金钱铤而走险,又为情所困;欲壑难平的野心家时时觊觎着权位,引发无休止的争斗;更有美艳阴险的妇人或纯洁柔弱的少女穿梭其间,共同演绎出一个尔虞我诈、光怪陆离的江湖。

在传统武侠片中,反派对权力的占有欲,常常只是引发叙事的线索,因此远不及古龙/楚原对权力的表述这般淋漓尽致又触目惊心。如果说以往武林人物争夺的多是名位,那么古龙/楚原作品中,人物争夺的却是更加现实的欲望:权力、金钱、性欲。在权力的严密链条中,每个人都是其中的一环,重要的不是什么人获取了权力,而是权力链条上的结构性位置及其发挥的职能。

传统武侠片中判然分明的格局也被彻底瓦解。各个门派都在处心积虑地争夺权力,难分正邪;复仇不再是为了惩奸除恶,而仅仅是了结个人或帮派恩怨的一种手段。在不断消解颠覆正/邪、善/恶的同时,楚原突出了人性的多变和险恶。

《流星·蝴蝶·剑》(1976)海报。

《楚留香》(1977)剧照。

《三少爷的剑》(1977)剧照。

《多情剑客无情剑》(1977)海报。

在此背景下,楚原完成了将武侠片主人公从游侠到浪子的转变。他们不再是正义在手、大义凛然的“侠之大者”,鲜有崇高的道德和精神魅力;他们的内心充满矛盾挣扎,饱受颠沛流离之苦,体验着永无休止的孤独,以自我放逐的姿态徘徊在社会边缘,还要面对各种情感欲望的纠缠。这无疑大大拓展了香港武侠片的人物心理深度。

在创造了一系列浪子的同时,古龙/楚原的世界还塑造了一大批女性形象。20世紀70年代的香港主流电影,少有对女性尊重或公正描述的进步作品。古龙/楚原世界里的女性形象也难脱窠臼。她们一种是以“贞洁处女”为原型的纯情少女,美丽、善良、温柔,符合男性对理想女性的想象。一种可称为“邪恶荡妇”的代表,要么生性放荡,诱惑男主人公走向堕落;要么是权欲熏心、阴险歹毒的女魔头,为达目的不择手段。这种二分法,看似是对女性不同的想象方式,实际上不过是一枚硬币的两面。

在创作的后期,楚原已经无可避免地陷入公式化的泥淖。他坦承,对大量改编古龙作品逐渐感到厌倦,“拍到《多情剑客无情剑》《英雄无泪》这些戏时,其实已经很滥了”,只不过是出于公司的压力和票房的考虑才继续拍下去。这或许正是楚原这一类“片场导演”的宿命:唯市场马首是瞻,创作者的个人风格必须服务于票房。

乍看起来,楚原天马行空般的奇诡想象似乎与现实脱节,但考察香港的社会文化语境便不难发现,是彼时彼地的独特环境,呼唤并塑造了楚原武侠片的独特面貌。

经过20世纪60年代的动荡,伴随城市化的深入和社会改革运动的展开,香港在70年代迈入社会转型时期,物质日渐发达,传统的道德观念遭到侵蚀,本土文化和本土意识悄然兴起。楚原的武侠片,正是这一社会文化语境的产物。

他所构建的武林世界,已不再是对传统社会的简化描绘,而是现代社会的缩影:对政治和权力的恐惧、得到名利后的不安、对女性的滥情、无所不在的宿命感,都与香港社会“边缘人”的性格相呼应。

在这个意义上说,楚原的武侠片折射出的,不仅是一个虚幻的武林世界,更是香港20世纪七八十年代的现实境遇。正如有研究者所概括的,楚原作品形式与主题的变化,恰好为50年代末以来香港社会环境的变化做了一个生动的注脚——从表现普罗大众的辛酸悲喜,到中产阶级恋爱刺激的趣味,终至物质丰裕时代对权力、名利的争夺及人性的狡诈。

楚原被人戏称为“片场动物”,这个戏谑的称谓既强调了他整日在片场忙于创作,又暗示了他在片厂体系中如鱼得水、左右逢源。不妨说,楚原的职业生涯(特别是后半段)就是被片厂所限定的:一方面,他得到了拍片所需的各种资源,接近了自己的艺术理想,也得到高额的报酬(20世纪70年代中期,楚原每部影片的片酬已达6万港币);另一方面,他又必须以卖座作为拍片的终极目的,在艺术和商业的矛盾中做出妥协,以致在迎合市场的过程中迷失自我。按照楚原的说法,自己的创作虽然偶有佳句,但提纲却是由邵逸夫确定的。

凭借灵活多变的创作、独树一帜的风格,楚原跻身华语影坛杰出导演之列。随着他的去世,经历过20世纪50—70年代香港电影黄金时期的导演已凋零殆尽;而那个孕育了包括楚原、李翰祥、张彻在内的电影大师的片厂时代,也一去不复返,成为一段尘封的历史。