某院皮肤科门诊抗组胺药用药分析

林光越

(北海市合浦县皮肤性病防治院药剂科,广西 合浦 536100)

皮肤疾病在临床中具有高发性,有数据显示[1],我国皮肤疾病发生率达40%~70%,是严重公共卫生问题。抗组胺药在皮肤科疾病治疗中具有重要价值,其通过与效应细胞上的H1 受体竞争性结合,可达到拮抗组胺作用,从而抑制后者引起的变态反应,对组胺参与的或治疗瘙痒、炎症等有确切效果[2]。抗组胺药在皮肤科门诊的处方量大,药物类别繁多,且随着医药技术不断发展,更多新型药物也不断获批上市,因此在临床中,应当注重用药规范性与合理性,避免药物滥用。本研究对2020 年1 月—12 月某院皮肤科门诊抗组胺药用药情况予以回顾性分析,以期为临床合理用药及治疗方案优化提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

通过医院信息管理系统(HIS),随机抽取某院皮肤科门诊2020 年1 月—12 月含抗组胺药的处方,共1 500 张。抽取的抗组胺药物均为注射、口服制剂,不包括外用、局部用制剂。

1.2 方法

对抗组胺药用药频度(DDDs)予以计算,计算公式为:药物消耗总量÷该药限定日剂量(DDD),DDDs 值与该药被临床使用的倾向性呈正相关。DDDs 值根据《中华人民共和国药典》(2020 年版)、《新编药物学》(第18 版)中相关规定为准。同时对抽取的抗组胺药门诊处方与其他药物联用情况予以统计、分析。

1.3 统计方法

采用Excel 进行数据整理,计数资料以(n,%)进行描述。

2 结果

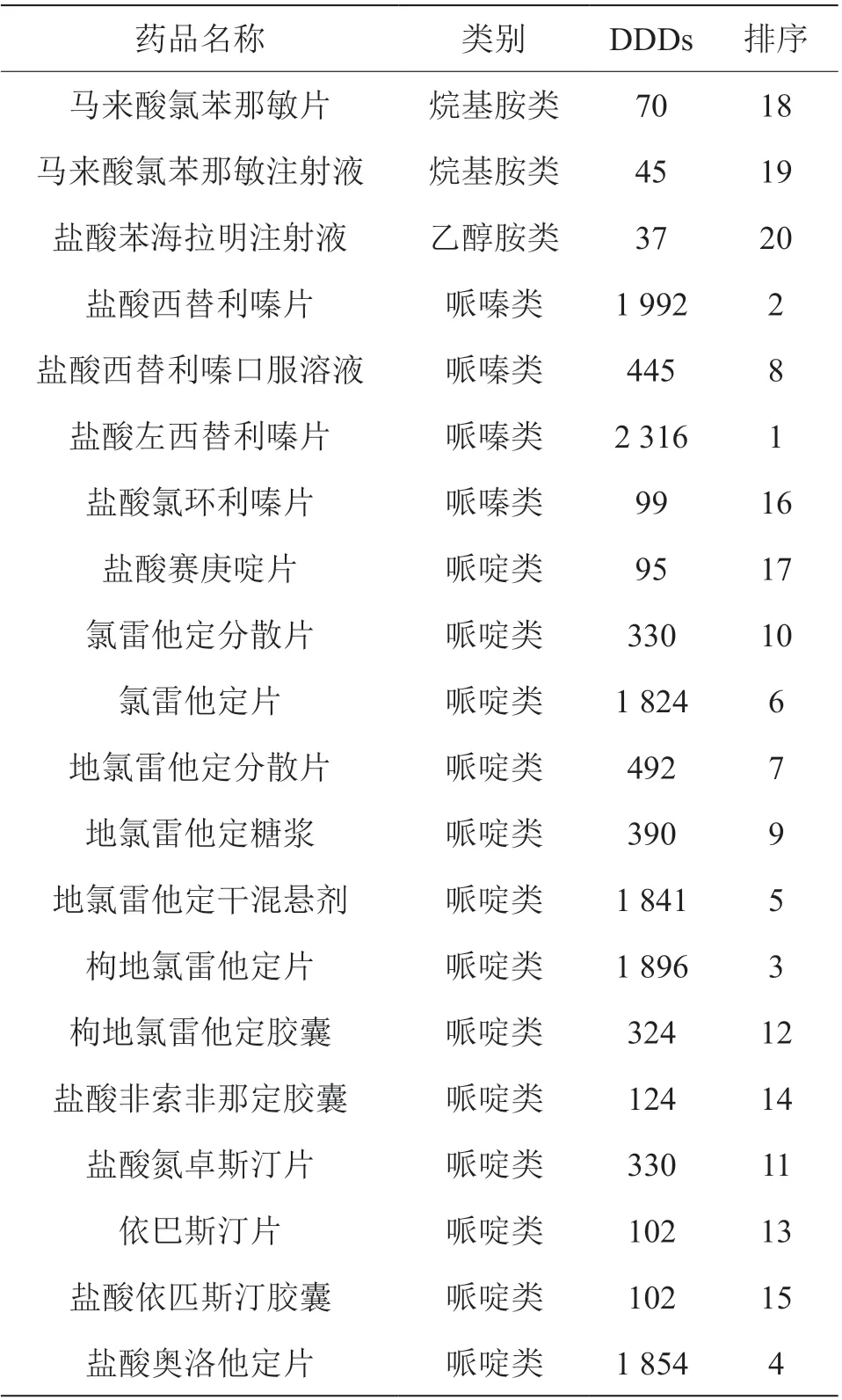

2.1 抗组胺药药物类别及DDDs

2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,抗组胺药类别包括烷基胺类、乙醇胺类、哌嗪类、哌啶类,DDDs 最高药品为盐酸左西替利嗪片,DDDs 最低药品为盐酸苯海拉明注射液,见表1。

表1 抗组胺药药物类别及DDDs

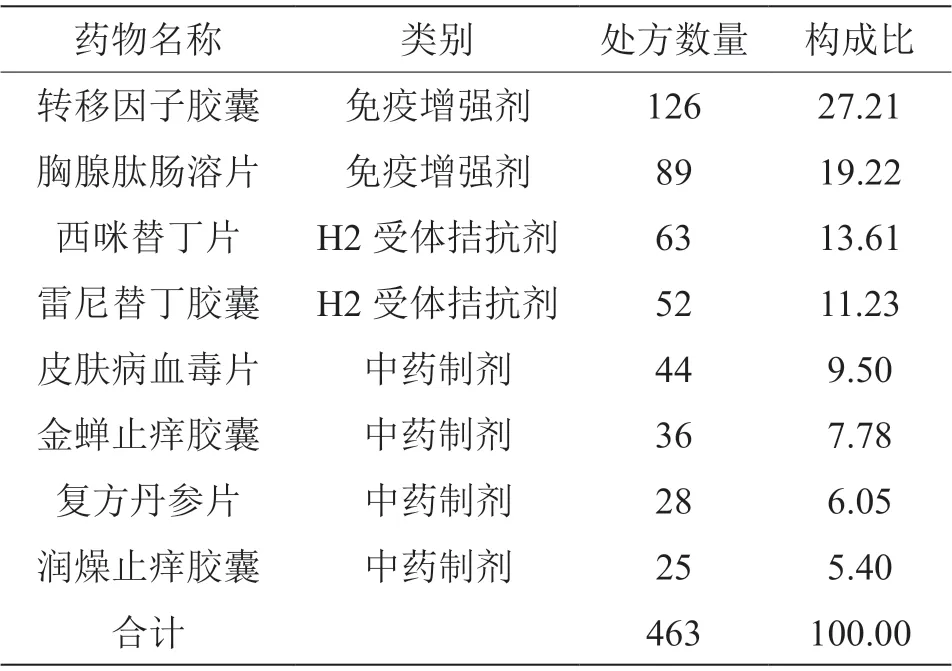

2.2 与其他种类药物联用情况

2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,与其他种类药物联用的处方数量为463 张,占比为30.87%,主要与免疫增强剂、H2 受体拮抗剂、中药制剂联合使用,与转移因子胶囊联用最多,见表2。

表2 抗组胺药与其他种类药物联用情况(n,%)

3 讨论

3.1 抗组胺药类别分析

抗组胺药是临床应用较广的非特异性抗变态反应药物,目前抗组胺药分为第一代、第二代,第一代具有亲脂性,药效较短,易透过血脑屏障,引起中枢抑制,因此又称为镇静性抗组胺药。本研究中2020 年1 月—2020 年12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,包含了烷基胺类、乙醇胺类、哌嗪类、哌啶类药物,其中以哌嗪类、哌啶类为主。某院所用马来酸氯苯那敏片、马来酸氯苯那敏注射液、盐酸赛庚啶片、盐酸苯海拉明注射液均属于第一代抗组胺药,其可引起多种不良反应,并可能与其他药物相互作用,加重中枢抑制,因此在临床中的用量已逐年减少。

3.2 各种类别抗组胺药DDDs 分析

本研究中2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,上述马来酸氯苯那敏片、马来酸氯苯那敏注射液、盐酸赛庚啶片、盐酸苯海拉明注射液药物的DDDs 处于倒数,其中盐酸苯海拉明注射液DDDs 最低。近年来相关用药研究也显示[3-4],第一代抗组胺药由于存在较多不足,正逐渐被新型药物所取代。相较于第一代药物,第二代抗组胺药中枢抑制发生风险低,属非镇静性或低镇静性药物,由于其对组胺受体特异性更强,安全性更高,在临床中应用越来越广泛。本研究中2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方以第二代抗组胺药为主,具体药品方面,盐酸左西替利嗪片DDDs最高,盐酸西替利嗪片其次,两者起效迅速,血药浓度达峰时间短,生物利用度高,具有强且持久的抗组胺作用,且无心脏毒性,中枢抑制作用小,其代谢以原型方式由尿液、粪便排出,对肝功能影响小,而盐酸左西替利嗪片的药效较盐酸西替利嗪片更强,且不良反应更少,因此用药频度更高。地氯雷他定、枸地氯雷他定的不同制剂也较为常用,枸地氯雷他定作为非镇静性长效抗组胺药,对H1 受体有强大的选择性拮抗效果,同时在炎症因子、趋化因子抑制中有确切作用,而地氯雷他定相较于枸地氯雷他定溶解度及稳定性稍差,但不会引起枸橼酸所致的肾脏危害,并具有更高经济性。其他第二代抗组胺药DDDs 虽低于前述药物,但仍在临床治疗中占有重要地位。

3.3 抗组胺药与其他种类药物联用结果分析

为提高皮肤科疾病患者治疗效果,在临床实践中往往针对患者具体情况,将其他种类药物与抗组胺药联合。本研究中2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,有30.87%与其他种类药物联用,包括免疫增强剂、H2 受体拮抗剂、中药制剂。有研究指出[5-7],免疫功能与部分皮肤疾病发生有相关性,在临床治疗中添加免疫增强剂,对提高疗效有积极意义。2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,与转移因子胶囊联合最多,占所有联合用药处方的27.21%,其次为胸腺肽肠溶片,占19.22%,两者均为免疫增强剂,可通过对人体免疫细胞进行调节,达到改善免疫功能的目的。有学者认为[8],在荨麻疹等疾病患者的皮肤血管中存在H1、H2 两种受体,单独应用抗组胺药难以完全控制病情,因此需同H2 受体拮抗剂相结合。2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,联用的H2 受体拮抗剂为西咪替丁片与雷尼替丁胶囊,其中西咪替丁也具有增强体机免疫功能作用,抗病毒抗真菌抗过敏作用,作为老药新用的典范,因此应用更多。近年来,随着中医理论不断完善及制药技术不断发展,中药制剂在皮肤疾病治疗中的作用日益凸显[9]。2020 年1 月—12 月抽取的1 500 张某院皮肤科门诊抗组胺药处方中,有133 张与中药制剂联合,其中金蝉止痒胶囊具有清热燥湿、解毒止痒功效,多用于皮炎、丘疹性荨麻疹,润燥止痒胶囊能祛风止痒,对缓解皮肤瘙痒有良好效果,其中皮肤病血毒片可解毒消肿、清血止痒,可用于湿疹、粉刺治疗中;复方丹参片有理气止痛、活血化瘀效果,在皮肤病治疗中可起辅助作用。

综上所述,效果及安全性较好的第二代抗组胺药是某院皮肤科门诊主要用药,且根据患者具体情况,会与其他种类药物联用。