五峰山大桥钢轨伸缩调节器状态监测研究与应用

吴定翔 中国铁路上海局集团有限公司科研所

1 引言

钢轨温度伸缩调节器(简称温调器)作为一种类似道岔结构的铁路工务设备,主要用于无缝线路桥梁地段钢轨应力释放与缓冲。温调器按结构分为单向温调器和双向温调器,按用途分为有砟温调器和无砟温调器。温调器设置跟桥梁温度跨度有关,德国设置温调器标准为温度跨度超高60 m的钢结构桥梁或温度跨度超高90 m的混凝土结构桥梁,中国目前温度跨度超高200 m的桥梁设置温调器。

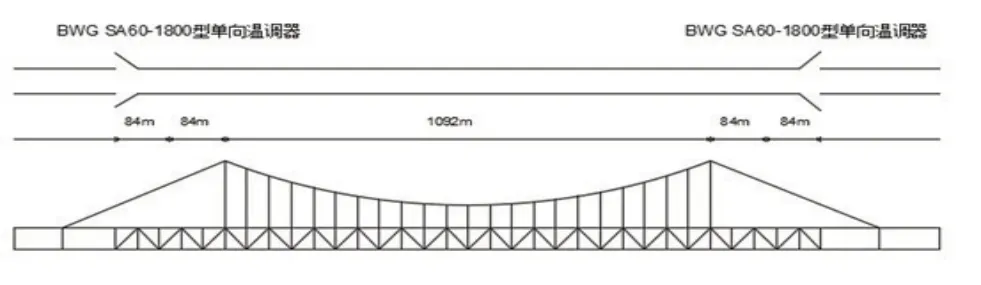

五峰山长江大桥为连淮扬镇铁路控制性桥梁设备,悬索桥主跨跨度为1 092 m,温度跨度较大,为了确保轨道结构安全性,采用有砟道床并上下行各铺设2组温调器,具体布置形式如图1 所示,温调器铺设型号为BWG SA60-1800B 型单向钢轨伸缩调节器,伸缩量达到±900 mm。大桥4 组温调器自2020 年12 月11 日开通运营以来,除个别温调器轨枕出现贯通裂纹外结构基本稳定。但在温度变化过程中钢轨和梁体同时伸缩可能造成混凝土枕窜动,从而出现轨距、轨向病害、动检I 及Ⅱ偏差、晃车仪报警、添乘人体感觉不良、轨下胶垫窜出、剪刀叉扭曲、扣件松动等动静态病害,温调器作为工务设备养护过程中的三大薄弱环节之一,设备结构和几何尺寸状态是否良好需要进行实时监测与分析。

图1 五峰山长江大桥钢轨伸缩调节器布置示意图

2 监测系统组成

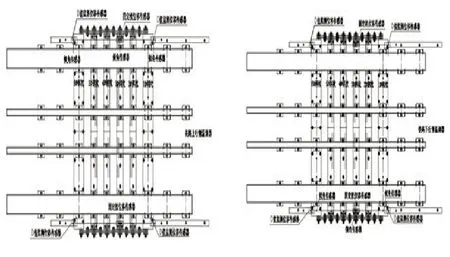

钢轨温度伸缩调节器监测实施主要通过位移传感器、倾角传感器等振弦式传感器监测D 值(两固定钢枕间距)、固定钢枕相对桥梁挡砟墙间距G 值、固定钢枕翻转倾角等参数,以实现对伸缩调节器的状态实时预警,分为D 值监测模块、固定钢枕位移监测模块及倾角监测模块,其中D 值监测模块安装在温调器1#和6#钢枕左右股外侧上,固定钢枕位移监测模块安装在3#钢枕左右股外侧上,倾角监测模块安装在靠桥梁栏杆单侧1#、3#、6#钢枕枕头处,3 种监测系统具体布设见图2。

图2 铁路温调器平面布置示意图

3 钢轨伸缩调节器数据运用分析

针对大桥温调器尖轨固定,基本轨随着气温变化自由伸缩和梁体热胀冷缩的特性,通过一周累积数据分析轨温、气温、梁温三种温度工况温调器D值、G值、倾角变化情况。

图4 五峰山大桥1#温调器梁温及D值变化规律图

从图3-图5可看出随着轨温、梁温、气温变化D值也随之变化,轨温、梁温、气温升高D 值变小,气温下降D 值变大,2#~4#温调器也呈相同规律。从曲线走向及峰值大小来看,D值变化与气温符合性较好,主要由于在阳光照射下轨温与梁温变化是渐变的过程,具有一定的延迟,没有气温灵敏度高。由于五峰山大桥跨越长江,受光照和风速等外界因素影响,桥梁不同位置气温峰值和变化情况差别显著,如图6、图7 所示,2#温调器中心里程为K318+250,3#温调器中心里程为K319+580,两者距离1.33km但气温变化情况截然不同。

图3 五峰山大桥1#温调器轨温及D值变化规律图

图6 2#温调器D值随气温变化

图7 3#温调器D值随气温变化

3.1 温调器D值监测运用与分析

温调器左右股固定钢枕间距D 值监测是五峰山大桥温调器设备监测一项重点指标,当固定钢枕D 值变化过大时会导致温调器及前后线路轨道框架几何尺寸变化导致轨道结构失稳,影响高铁列车运行品质。D 值通过拉线位移传感器和钢枕翻转角度测量解算获取,具体如下:

式中:D1、D2—温调器左右股固定钢枕间距;

a1、b1—温调器1#钢枕到3#钢枕传感器测量值;

a2、b2—温调器3#钢枕到6#钢枕传感器测量值;

q1、q2、q3—温调器1#、3#、6#钢枕倾角值;

T11为位移传感器1测量起始点至1#轨中心的距离,T12为位移传感器2 测量起始点至6#轨中心的距离,T13为锚把的宽度;

ΔD—左右股固定钢枕间距差值。

通过五峰山大桥一体化监测数据分析系统,对温调器D值数据变化情况进行日常跟踪分析,并根据季节特点选取温调器冬季和春季部分代表性数据进行分析,具体如表1、表2所示。

表1 不同季节1-4#温调器ΔD极值情况

表2 不同季节1-4#温调器D值随温度变化情况

根据表1 可以看出气温升高,温调器D 值变小,但ΔD 值既可能变小也可能变大,说明同一处温调器气温变化时,左股和右股钢枕间距变化量不同,表2中D1、D2随温度平均变化率不同也可以论证。五峰山大桥主桥长1 428 m,采用(84+84+1092+84+84)m 跨径布置,钢材线膨胀系数1.18×10-5/℃,理论核算钢梁单侧随温度变化率约为8.42 mm/℃。D 值与理论计算钢梁随温度变化率不一致说明除了气温为主要影响D值变化因素外还有其他影响因素如:风速导致大桥线性变化、桥梁跨中垂向位移、列车牵引力、倾角数据异常等。

温调器钢枕连接混凝土枕轨枕,轨枕间距容许偏差为±20 mm,连续6 根间距容许偏差为±30 mm,当轨枕间距超过20 mm 需要上道检查,超过30 mm 需要安排维修计划进行整治。温调器钢枕框架发生几何变化能带动其后混凝土枕间距变化,由于道床阻力和桥梁挡砟墙的存在,混凝土枕间距变化量要小于固定钢枕间距(D值)变化量。当两侧固定钢枕间距差值最大值(ΔD)超高30 mm时,温调器设备管理单位就需要上道检查温调器连接零件结构状态和相邻混凝土枕结构状态及轨枕间距,同时可结合日常车载晃车仪数据和动检数据进行综合分析。

从表 1 可知 3#、4#温调器ΔD值最大分别为 12 mm 和11.27 mm,在可控范围内但需要加强日常监测,除了对温调器ΔD值变化进行峰值管理外,对ΔD值随温度和时间变化情况也进行分析,通过冬季和春季一周内△D随温度变化率进行数据分析。

式中:ΔD1、ΔD2—不同时刻固定钢枕相错量;

T1、T2—不同时刻气温;

从图8、图9 可以看出1#、2#温调器,3#、4#温调器△D 随温度变化率曲线虽然峰值差别较大但变化趋势基本一致,主要由于同一位置上下行温调器道床阻力和接收光照情况不同。k值最大处一般位于早晨或下午气温最高及最低时刻,冬季k值最大为1.74 mm/℃,春季k 值最大为 0.56 mm/℃,说明冬季温调器固定枕框架几何形态变化相对较快,需要加强盯控。

图8 冬季1#~4#温调器△D一周内随时间变化情况

图9 春季1#~4#温调器△D一周内随时间变化情况

3.2 温调器G值监测运用与分析

上下行温调器梁端钢枕中心与桥梁梁缝挡砟板间距为G11、G12、G21、G22,通过表3中3个月的监测情况统计来看,数据基本稳定,2 月份4#温调器G12和G22出现异常最大值与最小值差值分别达到52.23 mm和53.81 mm,经过分析为正桥固定枕倾角传感器出现异常导致Q3倾角值接近-15°,剔除特殊情况G值最大变化量为9.7 m,在安全可控范围。

表3 温调器G值变化情况统计表

3.3 温调器倾角监测运用与分析

温调器倾角用于反映钢枕翻转情况,主要测量钢枕纵向和垂直钢枕方向的角度变化,通过测量出倾角值来补偿D值,倾角测量精度为0.05°,量程范围为±15°。从表4中3个月数据来看变化幅度不大,2月份4#温调器倾角值最小值将近-15°,具体如图10 所示,通过现场排查为监测设备故障,更换新的传感器、连接线并对机柜连接接头重新加固安装后恢复正常。200 km/h~250 km/h线路(含温调器)轨道动态质量一级偏差容许偏差管理值为5 mm,固定钢枕宽度为320 mm,当固定钢枕翻转高度为5 mm时,倾角值约为0.9°。由于温调器实际列车通过速度不超过160 km/h,当温调器固定枕倾角值持续超高1°时,理论上可能造成温调器动检一级偏差。

表4 温调器倾角变化情况统计表

图10 大桥4#温调器倾角监测异常变化情况

4 建议与对策

通过五峰山长江大桥温调器监测装置的安装及现场应用,为了防止温调器D 值和G 值变化过快和峰值过大造成一系列结构及几何尺寸病害,维护部门在日常检养修过程中需要做好以下几点:

(1)加强温调器及前后线路扣件扭力距日常周期检查,确保不同结构的扭矩在铺设图和设计文件规定的合理范围内,使基本轨左右股钢轨伸缩过程中受到约束力尽可能一致,同时建议工务部门在轨枕处对温调器不同部位扣件螺栓扭矩进行标识刷新,方便作业人员按标作业。

(2)在温调器前后附近线路两线间适量堆积部分石砟。温调器方枕捣固整治作业后及时对作业地点及时补砟和匀砟,较好的均匀恢复道床纵向阻力。

(3)对轨温调器前后线路轨下胶垫科学涂抹润滑剂,防止钢轨伸缩过程中造成轨下胶垫窜出。

5 结束语

(1)本文主要对温调器D 值、G 值、倾角三项数据在冬季和春季两个季节进行详细分析,限于数据量有限未对温调器全年运营状态跟踪分析。通过五峰山大桥温调器监测数据应用,对其他类似大桥温调器监测应用和有砟温调器日常检修具有一定借鉴意义。

(2)气温、轨温、梁温变化造成梁缝变化同时引起D 值变化,但D 值变化与气温符合性较好但无线性关系,温度是影响D值变化主要因素,非唯一因素。

(3)温调器D 值监测是三项指标的重点,当两侧固定钢枕间距差值△D 最大值超高30 mm 时,工务部门要及时对温调器及相邻砼枕进行排查整治,同时加强冬季温调器区段里程范围内早晨及下午时刻的轨控分析。

(4)温调器固定枕倾角值持续超过1°时,要结合动检和晃车仪数据进行对比分析。