湿陷性黄土地区桥梁桩基承载力试验分析

姚凌敏

(山西交控运城北高速公路分公司,山西 运城 044000)

引言

湿陷性黄土在浸水后强度明显降低,在桥梁自重和外界荷载作用下会造成桩基结构失稳,导致严重的安全事故[1]。在大厚度自重湿陷性黄土地区,桥梁桩基础设计应充分考虑黄土湿陷性的影响,应开展试验精确确定桩基础的极限承载力[2]。

1 工程概况

某高速公路位于黄土高原,沿线分布有多处湿陷性黄土地基。冬季干旱少雨雪,夏季湿润多雨,冬季气温较低但不寒冷,夏季无酷暑。该地区地势起伏大,地表覆土主要为粉质黄土,降雨被水浸湿后结构强度下降,且在荷载作用下会产生沉降变形,属自重型湿陷性黄土。试验段所处区域自重湿陷等级为IV 级,起讫点桩号为K23+560—K25+450,长度为1 890 m。该区域有一座大桥,设计全长1 216 m,桥梁中心桩号为K24+416.5,桩基础采用人工挖孔桩。桥梁两侧为路基,拟采用强夯法进行加固处治。

2 桩基承载力试验检测方案

2.1 试桩设计

根据前期地质勘察情况,确定湿陷性黄土区域地质情况,选取黄土自重湿陷较大的IV 级区域开展试验。试验分为浸水和不浸水两种工况,分别在施工现场制作一个试桩,设计桩径为0.8 m,桩长为21.5 m,桩体主筋采用Φ25 螺纹钢筋,数量为8 根,均为通长筋。

2.2 沉降监测方案

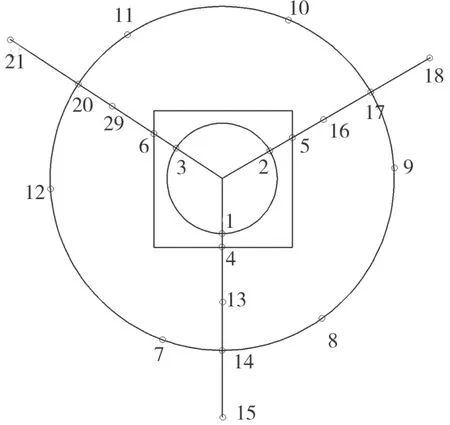

桩基沉降监测采用基准梁百分表观测系统,其中基准梁两端立放在砌筑的混凝土石块上,采用I20a钢梁。基准梁应具有足够的刚度,以保证在受到外界荷载干扰时不会产生大幅度的振动,以免影响其上部百分表的读数[3]。百分表量程为0~30 mm,按照一定间距布置在基准梁上。不浸水试桩布置8个观测点,浸水试桩上部布置21 个观测点,其中深层观测点3 个,浅层观测点18 个。试桩一共布置三条测线,用于观测黄土的湿陷变化,深层观测点用于观测不同深度土层的湿陷变形情况,浅层观测点用于观测地表的湿陷变形情况。其中桩顶布置6 个测点,用于监测桩基的沉降变形情况,S2 试桩沉降观测点布置见图1。沉降观测使用精密水准仪进行,分别对基准梁、桩顶和各浅层观测点的沉降变形情况进行监测。对比分析观测数据可以得出近两次和累计沉降量,用于分析桩基础的稳定性。

图1 S2 试桩沉降观测点布置

2.3 试验加载方案

湿陷性黄土桩基承载力试验采用堆载静载试验法[4],主要仪器设备包括1 台500 t 油压千斤顶、数显百分表2 只、指针百分表若干、压重平台反力装置等。在不浸水和浸水两种情况下,分别制作1个试桩,采用慢速维持加载法进行加载。

试验加载工况及加载方案:(1)不浸水试桩加载:在不浸水的情况下,对试桩S1 加载至破坏。S1试桩分十级进行加载,加载过程中通过桩基础沉降控制加载量,最终加载至破坏。(2)浸水试桩加载:以试桩S1 极限承载力的一半作为浸水试桩S2 的设计荷载加载,试验加载到设计荷载后注水,在浸水情况下进行沉降观测,确定桩基础和桩周土体沉降变形规律。沉降稳定后再加载至破坏,确定浸水极限承载力。加载到设计荷载后,采用水泵和消防管注水,注水量按年降雨量的两倍控制,通过水表计量注水量。桩基础和桩周土体沉降稳定后,继续进行第五级、第六级加载,直到破坏,然后分级卸载。(3)桩顶沉降监测:每级加载后,分别在5 min、15 min、30 min、45 min 和60 min 对桩顶沉降进行一次观测,之后每隔30 min 观测一次。当连续两次出现60 min桩顶沉降量<0.1 mm 时,即认为本级加载桩顶沉降已稳定,可进行下一级加载。卸载分级进行,每级卸载量为两倍加载量,每级卸载维持1 h,观测桩顶沉降量,全部卸载后维持3 h,并进行沉降量观测。

3 桥梁桩基承载力试验结果分析

3.1 不浸水桩基静载试验结果分析

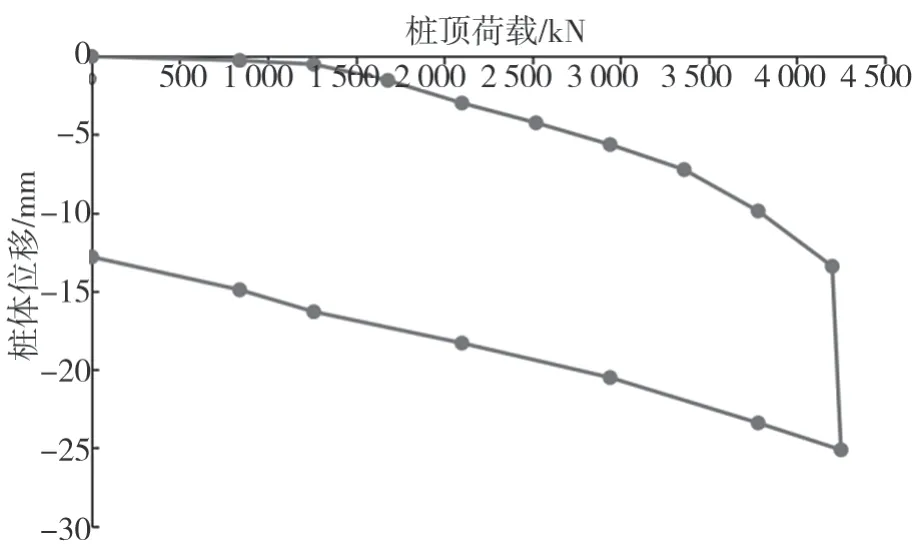

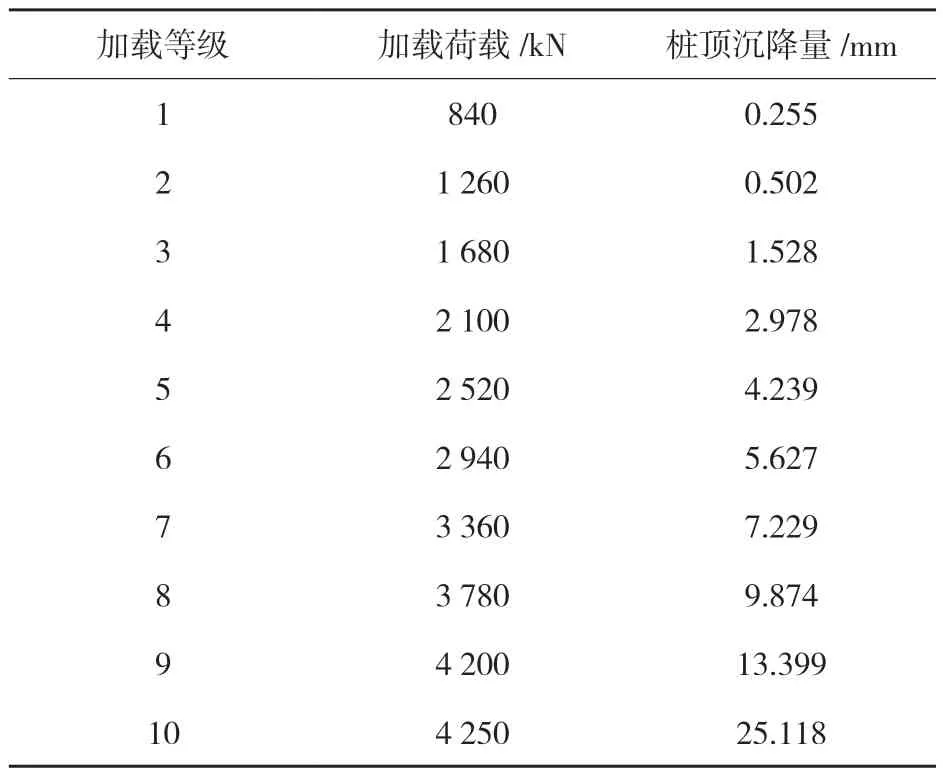

按照试验加载方案,对不浸水试桩S1 开展试验,分十级进行加载,在加载过程中对桩顶沉降进行检测,记录数据整理得出各节段稳定后桩顶沉降量,各级加载荷载和稳定后桩顶沉降量见表1。卸载分五级进行,每级卸载为加载荷载的2 倍,通过百分表对各加载和卸载阶段的桩体位移进行监测,整理数据绘制分级加载P-s 曲线见图2。

图2 S1 试桩分级加载P-s 曲线

表1 不浸水S1 试桩静载试验结果

通过分析表1 中S1 试桩静载试验结果,可以得出在加载到4 250 kN 时达到了25.118 mm,试桩桩顶位移突然增加,试桩桩体破坏,确定S1 试桩极限承载力为4 200 kN。

分析图2 曲线变化趋势,可将加载过程分为三个变形阶段:第一阶段为线弹性阶段,对应的加载荷载为0~1 260 kN,该阶段由于荷载较小只有桩体混凝土发生了变形,所产生的沉降变形很小,仅有0.502 mm;第二阶段为塑性变形阶段,对应的加载荷载为1 680~4 200 kN,该阶段随着荷载的增加沉降量基本呈现线性增加,该阶段产生了较大的沉降变形,第九级加载后沉降变形为13.399 mm;第三阶段为破坏阶段,对应的加载荷载为4 200~4 250 kN,该阶段桩顶沉降量突然增加,试桩桩体破坏,因此,

取前一级加载值4 200 kN 为极限荷载。在卸载阶段,随桩顶荷载的下降,桩顶沉降量不断下降,基本呈现线性变化,卸载完成后残余变形量为12.831 mm,占总变形的51.1 %。

3.2 浸水桩基静载试验结果分析

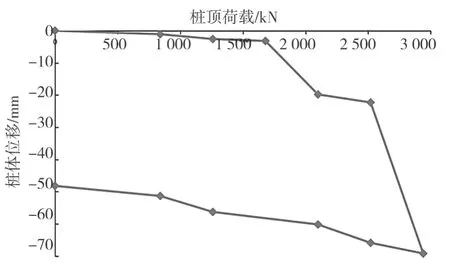

浸水试桩S2 设计荷载为2 100 kN,加载到设计荷载后加入年降雨量两倍的水,对地基的沉降变形情况进行监测,沉降变形稳定后再进行加载,直到破坏为止,进而确定浸水后桩基的极限荷载。共分四级进行加载,第一级加载为分级荷载的两倍,为840 kN,以后每级增加420 kN。在加载过程中对桩基位移进行观测,分析数据绘制S2 试桩分级加载P-s 曲线见图3。

图3 S2 试桩分级加载P-s 曲线

分析图3 曲线的变化趋势,可以得出在浸水加载前期(0~1 680 kN)桩顶沉降变形也呈现线性变化,与试桩S1 一样经历了线弹性阶段。加载到设计荷载注入年降雨量两倍的水,在桩顶荷载、水的综合作用下,桩周土体产生软化作用,造成桩体产生了较大的沉降。沉降稳定后进行第五级加载,桩顶沉降产生了一定幅度的增加,达到22.387 mm。稳定后再次进行第六级加载,桩顶产生了较大的沉降,沉降速率明显加快,判断S2 试桩破坏。因此,取第五级加载荷载作为S2 试桩的极限承载力,为2 520 kN。卸载后残余变形量为48.212 mm,占总变形的70.1 %。

4 结语

(1)不浸水试桩S1 在加载过程中沉降变形先后经历了线弹性阶段、塑性变形阶段和破坏阶段,取第九级加载荷载4 200 kN 作为极限承载力,卸载完成后残余变形量为12.831 mm,占总变形的51.1 %。(2)浸水试桩S2 在加载过程中也经历了线弹性阶段,但在浸水后桩基沉降量明显增加,取第五级加载荷载2 520 kN 作为极限承载力,卸载后残余变形量为48.212 mm,占总变形的70.1 %。通过对比分析浸水和不浸水桩基承载力试验结果,得出浸水后桩基承载力大幅下降,因此,在桩基础设计时应重点考虑黄土湿陷性的影响。