不止“一线路”:明代卫所制度与贵州地域社会变动

文/吴才茂

“一线路”的形成

明代贵州卫所分布呈“一线路”的特点,为世人所道及,这种观点,明代就颇为盛行,如嘉靖期间兵部尚书杨博就说:“贵州初属四川行都司,永乐间,始建省治。官则流土相参,民则汉夷错处,不当中土一大县。一线之路,外通滇南。官军月粮,仰给川、湖二省……大抵贵州开为云南,无贵州是无云南也。”明代官员普遍认为,经营贵州的目的,只是要借助其地理上的“一线路”优势,维护入滇驿路的畅通。

基于这样的认识,到明代中期,出现了恢复洪武旧制的呼声,即撤销贵州布政司、按察司,只保留贵州都司。如景泰元年吏部左侍郎何文渊上奏:“布、按二司并各府大小官吏及从征官军俱各取回,止照洪武年间设立宣慰司及都司卫所。”夏瑄干脆说:“贵州宜仍洪武旧制,置行都司,罢藩臬郡县”。

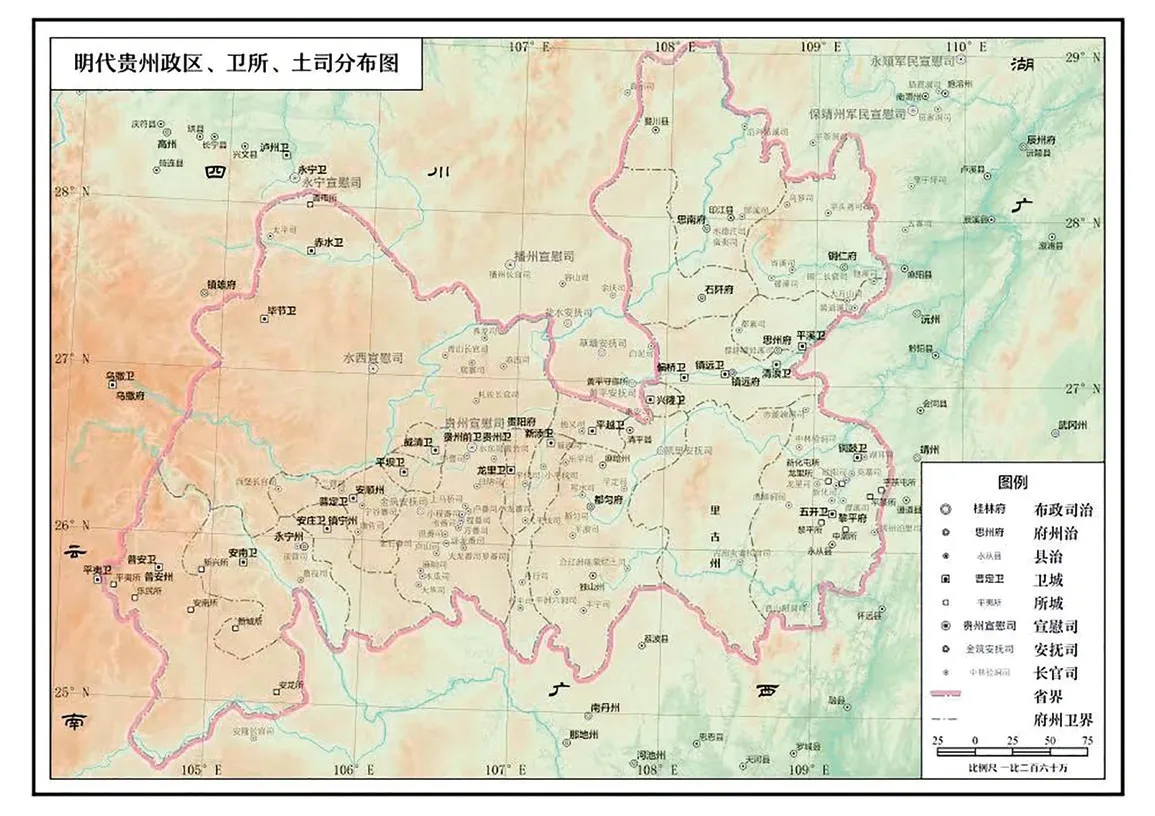

在当时出现的“罢省派”认为,只要设置贵州都司及辖下卫所就足够了。因此,贵州卫所分布呈现出“一线路”形态,成为不证自明结论。实际上,从设置时间来看,并非前人所简单以为的元代开辟通往云南路线,然后贵州卫所沿线依次分布,“一线路”的形成经过了非常复杂的变动过程。

首先,土官归附与明王朝的对策。洪武初期,根据贵州的形势,明王朝对贵州中东部的策略是以安抚为主,尤其注重于土司制度的重建,藉此把这些羁縻政权纳入明王朝制度建设的系统之中。因此,直到洪武十四年之前,贵州地区除了洪武四年设置贵州卫、永宁卫和洪武十一年黄平守御千户所之外,并无其他卫所建置,主要的工作,还是招抚土官并对土官进行管理。

其次,控制交通线政策的出台。洪武十四年,朱元璋指出,云南虽属西南夷,但属中国,既属中国疆域,那么就在“肃清华夏,复我中国之旧疆”的范围之内,在“诏谕”未归附的情形下,必须征讨,云南战略由此出台。在征服云南的过程中,贵州地区的建设主要集中在这几个方面,一是稳固已降服的土官,进一步招降未归附的羁縻政权;二是面对贵州西部的复杂局势,“留兵筑城”,建立卫所,成为朱元璋此期经营贵州的主要策略;三是控制交通线战略的出台。

洪武十五年七月,朱元璋指示傅友德等人:“往往人来,皆说各处守御卫分好生无粮。以朕远料,云南莫若大将军拨下,止守云南大理、楚雄、临安、曲靖、普安,其身子里守御处所,如东川、芒部、乌蒙,除乌撒见少存,其余且休占住军,都发去厮杀。等杀得蛮子畏服了,然后将东川位于七星关南一日半,乌撒往北一日半,立为一卫,令东川人民供给。其乌撒,令乌撒人民供给,务要岁足军食。七星关立为一卫,或乌蒙、或芒部,合令那处蛮人供给,务要岁足军食。自永宁迤南至七星关,分中札一卫,令六诏、羿子等蛮人供给,务要岁足军食。若如此,道路易行,军士排在路上,有事,会各卫官军剿捕。若分守诸处,深入万山,蛮人生变,顷刻道路不通,好生不便。符到之日,诸将当美饮食,抚军士,将诸蛮尽行平定,方敢旋师,如敕奉行。”朱元璋进一步告诉傅友德:“兵既艰食,固不宜分,止于赤水、毕节、七星关各置一卫,黑张之南、瓦店之北,中置一卫,如此分守,则云南道路往来无碍矣。”由此可见,当时所谓控制交通线策略的出台,只是停留在四川经贵州进云南这一条线上,并不是后世所言之“一线路”。

明代贵州政区、卫所、土司分布图

其三,“一线路”的最终形成。贵州中东部的卫所设置,与少数民族社会变乱有密切关系。从洪武十八年开始,贵州中东部地区社会变乱蜂起,《明史》称:“靖、沅、道、澧之间,十年内亦寻起寻灭。”贵州西部也不平静:“毕节罗罗诸蛮复叛,攻掠屯堡,杀伤屯田军士五百余人,百户宋礼御之,亦为所杀,群蛮遂并力攻堡,复杀阁雅驿丞,劫掠粮马,焚六广河巡检司。于是,威清卫青龙山井堡啰啰相煽而起,掩袭守堡官军……南侵贵州,北蹂毕节,东接沙溪,西通威清之境,往来杀掠。”在这样的情况下,武力平叛与卫所设置并举,“一线路”上的卫所,在洪武十五年至洪武三十年这段时间内,逐渐形成。

因此,应该指出的是,从明初进入贵州开始,其初衷并非仅出于经营云南这么简单,内在的动因还是朱元璋一统天下的战略思想,在朱元璋的“疆域”观中,本身就包含了对各少数民族一视同仁的意味,即所有的“夷”,都是“中国”的一部分。换言之,从洪武四年开始置贵州卫、永宁卫开始,明王朝即试图努力开拓贵州地区,而后来所设都匀卫、五开卫、铜鼓卫等卫,都是以开拓少数民族地区为主的。只不过贵州地区的复杂程度,特别是不同文化之间的差异将带来的冲突,超出了朱元璋的估计,在大规模的社会变乱面前,其对策只能是以武力开拓为先,屯兵戍守为后。加上经营云南的道路,当时虽可由四川经乌撒而入云南,但由统治中心南京出发,最为便捷的仍是辰沅普安大道。因此,才呈现出来了“一线路”上的分布特点。而都匀卫、铜鼓卫不在“一线路”上。

作为“文化孤岛”的隆里所

贵州省锦屏县隆里乡隆里所村,是明代五开卫辖下的千户所,现在居住的人群,也以汉族为主,并宣称是卫所军户后裔,另外,由于古城建筑完整,被外界称为“汉文化孤岛”。那么,这些人是如何坚守汉族身份的呢?讲者从两个方面进行了解释:

一是通过身份记忆和歌谣传唱来坚守这种身份认同。隆里人会说“我们祖先是朱元璋和永乐帝派来镇守边疆的”,他们也会以对联的形式表达这种情感,如江氏宗祠门联“祖籍肇江南溯前代芳声子尽孝臣尽忠斓陵世序传香远,孙支繁黎北忆先人勋业武封候文封相济水根源启运长”,又如胡氏宗祠门联“派衍自凤阳忆我先人当日奉命行军曾垂伟绩丰功荣增史册,族聚于隆里斯尔后辈及时追踪步武共播令名寄誉光耀祖宗”。另外,还有 一 些 歌 谣, 如“ 城 内三千七,城外七千三,七十二姓氏,七十二眼井”唱的是隆里所人口问题,又如“好女不出江,好牛不过江。南面不翻岩坎桥,西门不翻平水桥,北门不翻三拱桥,东门不翻董家凹”唱的是婚姻圈,再如“陶姚王、鲍尹张、七百户、加所王,三千户、江李杨,镇抚胡、都司庄、指挥一、是东王”唱的是姓氏和官衔,这些历史记忆与歌谣传唱,在正史系统和民间文献中,皆有所本。举例而言,《清军册》就载:“正军千户三员:江腾蛟,田二十四亩,粮六石三斗;李占先,田二十四亩,粮六石零七升,杨肿秀,田二十五亩,粮六石八斗。正副百户七员:陶舜臣,田二十亩,粮六石;姚世臣,田二十亩,粮六石;王老清,田二十亩,粮六石;王廷聘,田二十亩,粮六石;尹仲义,田二十亩,粮六石;鲍承勋,田十九亩,粮五石九斗;张起龙,田二十亩,粮六石。镇抚一:胡起凤,田二十亩,粮三石三斗。”这和姓氏官衔三字歌谣暗合。

二是隆里所人引入王昌龄作为社会文化符号。从明代中后期开始,隆里所与王昌龄有关的遗迹开始得到塑造,举凡龙标寨、龙溪、龙标山、龙标冲、状元祠、状元墓、状元桥、状元阁、状元碑、状元亭、龙标书院等皆是。当然,这其中对隆里所影响最大的是龙标书院,隆里所人王师泰《重修龙标书院碑记》称:“仰惟少伯王公……盛唐才子,指秦郡而远赴黔中,射鸭名堂,尉因郊重,翔鸾栖枳以香传。盖获屈惟一时,而龙标遂名千古。随风明月,寄予到达夜郎之西。前明时之封墓建祠,实造端于万历、天启之际。地开文运,桥号‘状元’,邱垅岿然,碑碣炳若。幸育才之有地,岂遗韵之无存?此龙标书院之所由……此龙标书院,根于唐少伯先生,重修于前明梓里先辈。当年鸿胪少卿业为重建,而今日诸君子雅意更新者也。”在碑文中,王师泰细致地追溯了王昌龄的才子风流及其对龙标的影响,并尤其强调了龙标书院与“状元”王昌龄之间的关联,其意自然很明确,“从此春干秋羽,盛集衣冠”,继续在科举事业中取得更大的成功。而龙标书院,亦籍王昌龄之名头,成为黎平府八大书院之首,学生多时可达110 人,隆里所之所以文风鼎盛,人才辈出,其功甚伟。

诚然,科举的成功,并非王昌龄阴荫的结果,然作为隆里人追寻的先贤,王昌龄确实起到了鼓励士子、振奋人心以及在促进文运方面的重要作用。因为民众相信,“望状元遗冢,矩步先型”,才使隆里所“科甲蝉联,南魁北榜,历历堪稽,是隆里实为开邑之光,尤为合所之冠”,同时还希冀其能进一步“程指后学”。这种“曾开隆里之科甲,遂起龙标之景运”的信念坚持,既是隆里所人能保持在科举成绩上不断进步的动力,也是他们得以在历史变迁中坚守身份不变的重要原因。