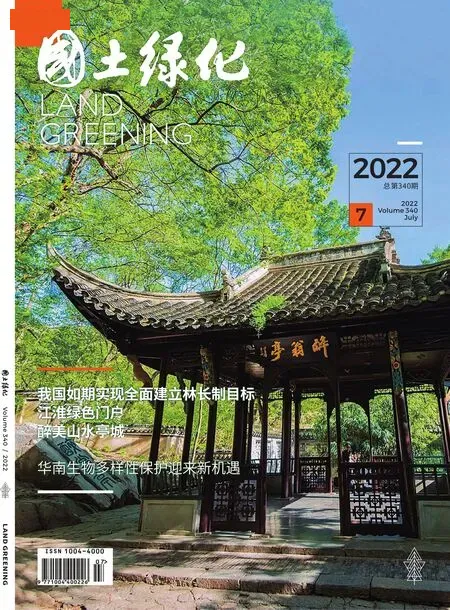

江淮绿色门户 醉美山水亭城

——滁州市创建国家森林城市纪实

侯明明 鲍安平

徜徉琅琊古道,静听西涧春潮;感受滁州钟灵毓秀的气质,博古通今的慧识。地处江淮分水岭的滁州,自古以来就有着丰富的森林资源,生态文明理念和绿色发展理念正如苍松翠柏,厚植在滁州的山水之间……

滁州市位于安徽省最东部,下辖两市两区四县,襟江带淮,林壑尤美,地跨长江、淮河两大流域,东靠南京,西接合肥,北枕淮河,南临长江,是南京都市圈和合肥经济圈中心城市,也是长三角一体化发展核心区城市之一。经过多年的精心打造,滁州森林生态体系已具规模,1.35 万平方公里土地上,层峦叠翠,湖泊棋布,亚热带季风气候造就出江准岭秀,醉美亭城。

凤阳县淮河水岸绿化

1 生态骑行

2 森林公园

3 皇甫山

2016年以来,滁州市连续7年将国家森林城市建设写入市政府工作报告,将相关经费列入财政预算,给予全力保障。成立由市委、市政府主要负责同志挂帅的“创森”工作指挥部,制定了“创森”实施方案,明确了各部门工作职责与具体任务,定期对“创森”工作进行会商调度,确保了各项工作有序推进、有效落实。

滁州市坚持以大地植绿、心中播绿为重点任务,把推进千万亩森林增长工程、林业增绿增效行动、“四旁四边四创”国土绿化提升行动、长江淮河生态廊道建设工程、乡村振兴战略与国家森林城市建设工作有机结合,围绕国家森林城市建设36 项指标,全面落实《滁州市国家森林城市建设总体规划》,重点实施城镇绿化、乡村绿化、生态廊道、农田林网、自然保护地、湿地保护、长江防护林、森林抚育、退化林修复、国家储备林、森林景观、生物多样性保护等建设工程,加快构建布局合理、生态良好、功能完备、效益显著的森林网络、森林健康、生态福利、生态文化和组织管理等5 大体系,着力打造以森林和树木为主体,城乡一体、健康稳定的自然生态系统,大力弘扬尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,奋力谱写美丽中国建设的滁州篇章。

添新绿共建绿色家园

围绕打造“江淮绿色门户、醉美山水亭城”发展战略,滁州充分挖掘区位优势、自然禀赋和文化特色,举全市之力,集全民之智,聚万众之心持续做好“绿”文章。

让森林走进城市,让城市拥抱森林。为了让城市居民享受到城林交融的生态风光,滁州市用好总林长令和林长制工作提示单,着力推进国土绿化和森林质量提升,让高质量森林在城市“安家”。2016年—2021年,全市新增人工造林104 万亩、封山育林40 万亩,实施退化林修复18万亩、森林抚育342 万亩;建成安徽最大的国有林场群,国有林场面积150 万亩;累计创建国家森林乡村31 个,省级森林城市8 个、省级森林城镇84 个、省级森林村庄575 个。

杨郢乡秋染池杉林

充分调动各级党委、政府、部门及社会各方,形成齐抓共管绿化新机制。协同开展“一村万树”公益碳汇林和高标准农田林网建设,协同城建部门加强城区绿化。市域范围内林木覆盖率达27.27%,主城区和所辖6 个县市城区平均绿化覆盖率达42.11%,人均公园绿地面积达17.99 平方米,均居全省前列。

开展“互联网+”义务植树活动,提高全民参与“创森”的自觉意识。开通滁州市全民义务植树网,推广“云端植树”“码上尽责”,推进义务植树线上线下融合发展。“十三五”期间,全面推行“互联网+全民义务植树”,组织和动员社会各界植树株数3000 多万株,人数达1000 万人次,义务植树尽责率超过90%。

储良材绘就绿色画卷

坚持生态建设与产业发展并举,以“创森”推动发展,以发展促进“创森”,形成良性循环发展模式。

加快建设金银森林,重点培育薄壳山核桃(碧根果)、麻栎、杜仲和精品苗木“三树一苗”产业。按照空间上“高中低”、时间上“短中长”相结合原则,注重“林苗景”“林果药”一体化,全力营造多用途多效益的木材储备林、能源林、油料林、景观林和碳汇林。培育国家、省、市级龙头企业40 家,省、市级现代林业示范区40 个,家庭林场283 个、合作社544 个。全椒县薄壳山核桃、南谯麻栎获批国家级林业产业示范园区建设,南谯区“枫叶+”入选《全国林下经济发展典型案例》。

加快国家储备林建设,调整山上一棵松,调优山下一棵杨,加快构建“7—6—1”现代林业产业发展格局。建立完善了全省首个林业投融资平台,获得全国首批商业银行国储林项目贷款,建成了全省首批国储林基地3 万亩。

大力发展生态旅游。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念,把森林旅游康养与实施乡村振兴战略相结合,纳入林长制改革“活绿”重要内容予以推进。统筹全市5 个国家级森林公园、4 个省级森林公园、1 个国家级湿地公园、现代林业示范区和千亩以上特色林(园),实施串珠成链,打造色彩斑斓的森林旅游康养和休闲度假基地。皇甫山国有林场等3 家单位入选安徽省第一批森林康养基地。

琅琊山

护青山提升绿色颜值

始终把森林生态保护作为建设森林城市、筑牢森林屏障的“底线”。全面停止天然林商业性采伐,严格采伐限额审批。扎实做好森林防火工作,森林火灾受害率控制在0.5‰以下。扎实推进林业有害生物防控,“四率”指标全面完成。扎实开展古树名木一树一策保护,全市276 株古树保护率达100%。

创新“林长+”部门协作机制,汇聚“创森”合力。市委政法委牵头协调公检法机关和司法、自然资源等部门联合开展林区联合巡林督导检查专项行动等。市委宣传部印发通知,主动发声森林防火宣传。市公安局协调视频监控资源整合,推动林区“雪亮工程”建设。

池杉湖——国家湿地公园试点

全面建立林业执法行刑衔接机制。印发《滁州市“林长+检察长”工作机制的实施意见》《滁州市林业行政执法与刑事司法衔接工作办法》等,努力提升执法司法质效。2021年,联合开展“林长+检察长”巡查31 次,共办理案件12 起、追缴赔偿8 万余元、补种树木9000 余株。天长市建成全省首个“林长+检察长”公益诉讼生态修复林基地。

探索“林长制护林保”,制定《滁州市古树名木保险施救费用保险方案》,为276 株古树名木提供1000 万元风险保障,琅琊、定远等地积极实施野生动物保险。凤阳县县级林长推动凤凰山生态修复2150 亩,打造全省首个林长制主题公园。

浓氛围彰显绿色滁州

为营造浓厚的“创森”氛围,滁州市举办了形式多样的“创森”宣传活动。开展“创森”户外公益广告宣传,在市电视台开设“森林之窗”“创森”宣传专栏;组织开展以“创森”为主题的书画摄影展、“创森杯”演讲、爱鸟周宣传活动、湿地保护日活动及“我知晓、我支持、我参与”万人签名活动,市民对创建国家森林城市的支持率和满意率空前提升。大众创“绿”,万众创“森”,已在皖东大地成为新常态。

如今,“植绿、爱绿、护绿”已成为滁州市全社会的广泛共识和自觉行动。全市涌现出一批爱绿护绿典型代表,皇甫山林场退休职工高青旺一家四代接力植树护林60 载,6 万亩荒山变林海,高青旺荣获“中国好人”“全国道德模范提名奖”,全国“诚信之星”。皇甫山林场护林员李志兵荣获“安徽省最美生态护林员”,全椒县林业科技推广中心主任陈发军荣获全国“最美林草科技推广员”称号。

滁州市“创森”成果、生态红利和绿色福利,已转化为群众看得见、摸得着的实惠。然而,国家森林城市建设只有起点,没有终点,滁州——这座江淮名城正迈着“创森”的铿锵步伐,向着生态强市,绿色亭城,魅力滁州继续阔步前行!