浅析我国早期砌块拱壳技术体系中的“儒—匠”关系四例

夏珩

林如华

一、缘起与问题

2021 年12 月,东南大学建筑学院举办主题为“建造与思想互动”研讨会,主题是深入探讨“儒”“匠”关系二分之下的建造与思想二分关系。在此,本文将建造简化理解成行动(施工+安装)、将思想视为观念(设计+表述)。“沟通儒匠”这一话语早在20 世纪30 年代营造学社成立之初就得以被认真思考。在朱启钤《中国营造学社缘起》一文中,“营造学”和“沟通儒匠”是两个关键性概念。后者是在西风东渐的背景下,将传统的边缘知识或实用技艺系统化,以“与世界学术名家公开讨论”的尝试[1]。

从“沟通儒匠”这一学术话语的历史脉络来看,已有研究多讨论古代、近代时期的思想变迁[1][2],而较少关注我国现代史时期的发展,尤其是中华人民共和国成立后前30 年,包括社会主义改造、苏联援华“156”工程、“大跃进”、“三线建设”等不同历史阶段,中国整个工业体系、技术、产能均处于起步、积累期,匮乏的生产资料依赖于计划经济体制进行分配与供应[3]。在这个历史时期,节约“三材(钢材、木材、水泥)”是当时建筑行业普遍遵循、时刻倡导的政策约束条件[4]。它是本学科领域对于“勤俭建国”国策方针的具体回应,即要求从规划、建筑设计、结构、材料、建造等各个层面践行“实用、经济、在可能的条件下注重美观”“厉行节约、节约一厘一毫建设社会主义”[5],以面对“三材”匮乏的现实问题。这种特殊的政策,实际构成了一种设计与建造上的极限而严苛的条件。且因中国地域广袤,地质气候条件、地方材料差异,施工技术水准不一[6],工业建筑建造技术来源多样,如此激发出一系列具有中国特定技术文化语境的建筑设计与工程实践以及特殊的“工业建造”技术体系,凸显出令人惊叹的工程智慧与技术想象力。如邹德侬先生曾经指出的,中国前30 年的建筑史暗合了国际现代主义潮流,特别是1958年“大跃进”期间的“技术革命”,建筑师和工程师出自对于建筑本体的深刻理解、对于材料匮乏的节约,探索新结构、新技术,是中国现代建筑史上的一个闪光点[7]。

因而在本课题组看来,回顾在此时期的建造与思想的关系极为重要,它处于一个承前启后的历史时期。一方面随着中国工业化进程全面展开而面临大量的建设任务,以及建筑学专业教育、工程建设的专门化(如建筑设计、工民建、建筑施工、材料等专业的分化);一方面又是面临经济基础薄弱、全国各地建造技术水准差异巨大的现实约束,同时还有引进的新技术存在水土不服(如苏联等先进结构工程技术的引进),自身经济文化社会地理等要素特质认知不足(如全国气候分区、地质条件等[8][9])等诸多问题。

仔细想来,身处这一历史时刻的“儒”“匠”,其面临的挑战似乎还是不仅是如前文所述的“沟通”问题——单方面挖掘散落于乡野的经验主义匠作体系,并将之整理为知识体系,而是需要“洋土结合”进一步达到技术适应、技术革新,从而快速解决实际问题,可谓是多向作战。那么,此间的建造与思想之关系如何,是如何实现紧密融合?又是一种什么样的具体表现形式,与过往的理想原型又是否存在差异性?

“三材节约”“三结合”技术革新是当时主要的社会命题与技术路径。“三材”匮乏是当时社会经济建设面临的主要约束,涵盖了整个社会生产链条的各个层级、方面。“三结合”是指在技术改革中实行企业领导干部、技术人员、工人三结合的原则。与之相对应的还有“两参一改”,即“干部参加劳动,工人参加管理;改革不合理的规章制度;管理者和工人在生产实践和技术革命中相结合。”①在严苛的社会约束条件下,过度细分的专业分工方式视角会过于狭隘,只有深刻理解建设活动全流程的多专业协作才能积极回应上述问题。

本课题组试图以此时期的砌体拱壳技术体系为切片审视这一话题。课题组以往的一系列研究多关注于客观的技术层面,而对于技术主体方面的系统性梳理不足[10]—[12]。虽有开展对工程师个体的采访、回忆整理,但是未从建造组织方式的角度进行系统性回顾与梳理。所以,此次研讨会的主题讨论是一个极好的契机,极大地推动了砌体拱壳建造史专题研究的深度与广度。

二、四个典型的案例

课题组从研究数据库中选择了四个典型案例:1956—1964 年间华南工学院(今华南理工大学)薄壳结构研究组的砖薄壳结构一系列实验;1957 年西安市建筑工程局的土坯拱楼房试验;1958 年重庆建筑工程学院(今重庆大学)大型空心砌块筒拱厂房;1969 年南京新宁砖瓦厂“挂钩砖”拱壳体系(表1)。

四个案例反映的“建造—设计”的四种关系一览表 表1

在向建筑学本体回归的砖拱、壳技术创新过程中,可发现上述四者的“建造—设计”主体间关系至少呈现出四种不同类型:工程师结构计算主导,建造从属的方式;民间建造先行,工程计算进行理论提升的方式;建筑工程系师生统筹设计、结构计算、施工规划、建造等“儒—匠”合一的方式;除了在材料生产阶段中工人、技术人员和管理者的“三结合”,实际上还有更为广泛的工程设计、材料生产和施工建造环节之间的“三结合”。

1.华南地区系列砖薄壳实验(华南工学院薄壳结构研究组,1956—1964 年)

朝鲜战争后,我国受到了经济封锁,建筑材料的供应与需求差距很大,于是砖薄壳结构应运而生。第一个实验性的砖薄壳于1957 年在广州华南工学院建成,它是19m 跨的双层双曲扁壳,后来采用了钢筋混凝土替代并被移植到该校11 号楼的加层工程中去。1960 年在广东省建委指导下,全省进行砖薄壳的推广工作,应用于商业、教育、居住、工业、仓储等多种建筑类型。就壳型来说,有古典壳型像柱壳、球壳等,也有现代壳型像双曲扁壳、双曲抛物面壳,还有创新壳型即抛物线回旋砖薄壳。施工方法有现砖的、吊装的、地模顶升的(如外语学院32m 跨度的饭堂)。这些砖薄壳经过了长时间(包括地震)的考验,没有听说有一例是由于结构原因倒塌的。无数的砖薄壳实践证明了一点,它的计算理论是正确的。

—— 蔡益铣,华南理工大学土木系教授,2004 年,168—169 页。

据现有文献资料显示,华南工学院薄壳研究组的教授团体从1956 年开始就开展对薄壳结构的研究,直至1964 年,时间跨度达近10 年,是我国早期薄壳研究的重要机构之一②。其研究涉及薄壳结构计算、几何找形、施工方法,以及结构检测的仪器等众多方面。材料涉及竹、砖、竹筋混凝土、钢筋混凝土等。结构形态有常见的球面壳、筒壳等,也有罕见的负高斯曲率回旋壳、零高斯曲率的圆锥壳、双曲抛物面壳体等类型。施工方法有现场砌筑、浇筑,也有装配式薄壳结构,还有采用振动砖板的做法。在构造方面,砖薄壳的砌法有尝试采用特殊的“空斗砌法”。在高校研究初具雏形之后,广东省建筑工程局、广东省建筑科学研究院、广东省建筑工程公司、广东省建筑设计研究院等不同部门单位均参与了技术总结、推广工作。这是一套自上而下的技术实验、应用与推广的方式(图1a,图1b)。

在此仅以蔡益铣教授主持的砖薄壳结构实验为例。建筑的钢筋混凝土薄壳结构计算与工程应用在当时属于前沿,砖质薄壳的实验实际上是用在中国较易获得的本土材料去替换钢筋混凝土结构,属于一种适合中国国情的“变造”式的探索。

在1957 年,砖薄壳结构在学校内完成结构试验之后,首先在新会地区获得落地应用。但是,对于这种新的结构类型,新会当地的工匠、施工队有众多的抗拒,壳体的建造还是引起了许多争议。以新会劳动大学教学楼为例,据文献介绍,它的实施建造过程颇费周折:虽然设计图纸已完成,但这种大跨度砖拱结构却让施工方望而却步,以结构不牢固、有危险等理由推托。最后由县委书记承诺,实验性的建筑,塌下来不用赔偿,才勉强完成施工。不过,施工队将壳体跨度缩小,最终采用的是一个1080cm×1080cm 和两个900cm×1500cm 的一砖厚空斗砌筑砖壳。大楼落成后,面对这种无梁无柱的大拱顶,依旧有人担心屋顶会坍塌,进入参观时需要带上头盔以保障安全[9]。

正是因为自上而下的推广方式,这种全新的三维空间受力结构形式在初始的实施过程中并未充分获得来自具有亲身操作经验的工人群体的逆向反馈,从而错过修正设计的机会。一些独特做法的砖薄壳在1961 年的质量调查过程中发现存在结构问题,主要是出现不同程度的裂缝③。比如,上述采用“空斗砌法”的劳动大学屋顶出现安全等级最严重的裂缝(评估属于第三级),最终在后续使用过程中被拆除(1971年的图纸显示它已经被结构加固并替换成平屋顶)。文献显示,在1961 年,蔡益铣教授认为是施工过程质量把控的问题,但也提出不再采用“空斗砌法”。

2.西安市建筑工程局的土坯拱楼房试验(1957 年)

在1957 年,西安市建筑工程局的技术人员不知道如何使用土坯拱技术建造楼层,“为了节约‘三材’……从甘肃请来了几位老工人,开始试建二层土坯拱楼房……起初,我们总觉得用土坯不能保证质量”。故而聘请了甘肃的老工人来示范砌筑一座两层的土坯拱结构的楼房(1 号方式实验房),并随后做出结构验算与技术改进。具体如下,1 号方式试验房为三跨拱的二层楼房,单个拱跨度3.5m,长度5m,但其山墙厚度达1.4m,内隔墙0.6m,墙体占据建筑面积的44%,空间与结构之间的效率不足;2 号试验房,随着砖柱结构加强和“金镶玉”拱形开口的做法,内外承重墙体厚度分别得以减少0.2m,墙体比例减少6%;其后的标准化设计是进一步改善空间布局,将端部外楼梯改为中部内楼梯,从结构均好性和使用便捷性上均获得显著提升(图2a)。

图1:a:新会风景亭——极为独特的负高斯曲率抛物线回旋壳

图1:b:振动法制造砖拱

这一案例首先在1957 年10 月由国家城市建设部勘测设计局与建筑工程局共同主办的内部刊物——《地方建筑》的创刊号中进行报道④,并随后在1958 年再次重新排版印刷,作为技术成果在全国工业交通展览会建筑工业馆中得以展出⑤(图2b)。

这是一种自下而上的做法:专业工程技术人员先观察民间工匠的建造技法,再分析其优缺点,并进一步优化其技术特征,提出适合新时代材料约束、使用功能的原型。

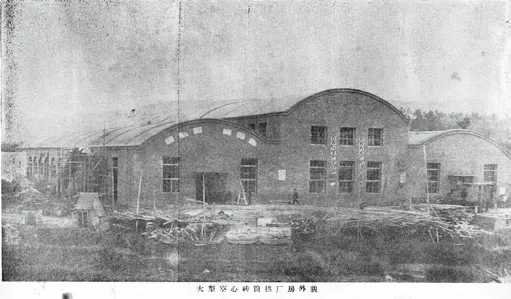

3.重庆建筑工程学院大型空心砌块筒拱厂房:设计建造一体化(1958 年)

在中国的西南地区,1958 年由重庆建筑工程学院(下文简称重建工)建造的重庆江陵机器厂五号单层厂房实例引起课题组的极大关注,因其提出了大型空心砌块厚壳的详细构想。这一砌块类型在目前我国已知的拱壳案例中具有特殊性。

另一独特之处是主体的建造组织层面,即由重建工师生完成砌块生产、设计、建造、施工管理实现一体化,从设计开始到落成仅用了1 个多月。实际上,这已经是重建工师生协力完成的第二项建筑工程。此前,已经完成6 层高的五号教学楼的设计、建造施工(此楼目前已经拆除)。

在技术层面,施工设备的设计是这一项目的重点。设计者已经考虑到砌块筒拱满堂模架会引起木材浪费的问题,故特地精细设计了可移动的活动模架,以达到局部单元支模、重复利用之目的。另外,由于采用了大型空心砌块,非人力可搬运,故在此项目中也设计了机械式吊装工具(图3a,图3b)。

由于紧张的工期目标,施工教研组师生曾经对施工方案有过极为详细的编排,从甘特图来看时间极为紧凑,9 月21—24日完成砌块预制和脚手架搭建,之后7 天时间完成整个厂房的主体建造,拆除脚手架完毕,施工计划是精确到小时(图3c)。

图2:a:土坯拱楼房的观察—研究—优化过程图解

图2:b:《地方建筑》内部刊物的封面

图3:a:大型空心砖筒拱厂房的实景照片

图3:b:施工模架单元的轴测图

图3:c:施工计划甘特图

时任院党委副书记牛富海教授担任工程总指挥,萧师表、刘中和教授分别任现场正副指挥。文献指出,“多快好省”总路线中速度是灵魂。在技术方面,包含建筑机械、施工技术,施工组织等学科的施工教研组是主角[4]。在施工现场,是由土木系师生担任主力。其中学生典型是后来留校任教的李铭顺老师,负责拱壳的木模架制作。他在进入大学之前,曾经有过3年的木工经验。他曾经组织学生“长锋施工队”发明木屋架的吊装技术,得到苏联相关技术期刊的报道。另外值得注意的是,本课题组也发现这个时期的学生和1964年开始的三线建设其实存在密切联系。比如,重建工参加这几项工程建设的学生毕业后分散到全国各地,其中有不少参与了川、黔地区的三线建设,辗转支援了多地的建设(图4a,图4b)。

图4:a:边施工边学习,左一为杨柏皆、左三为张理武、左五为夏克裕(均为工业与民用建筑1959 级二班,由王和平先生辨认)

图4:b:学生在砌筑大型三孔空心砌块

上述成果曾经获得当时社会媒体的多方报道,如1958 年的《光明日报》曾经刊登这一技术成果。这一方式具有深刻的社会背景,当时全国开展“教育与生产劳动相结合”运动,教育与生产劳动相结合是指教育过程和生产劳动过程不可分割地联系和有机结合在一起,其目的是要培养学生成为“有社会主义觉悟、有文化的劳动者”⑥。这一设想最早是文艺复兴时期英国人文主义教育家莫尔在其《乌托邦》中提出。在1958 年底以后,我国的“教育与生产劳动相结合”政策有了调整,重建工从全校全力以赴调整为以工民建专业为主,从全面参加劳动调整为只在施工学科搞现场教学。

在教学的角度,这与当下强调的“1 ∶1”真实建造教学(Design-Build)不无吻合之处,但它在规模、组织、材料可获得性方面更具挑战性。用当下眼光来看,这实际上也是EPC(Engineering Procurement Construction)总承包的一种建造组织方式。这为当下的建造教学方法提供了有益的历史坐标,应该也是中国建筑教育史上颇具价值的一个方面。

4.南京新宁砖瓦厂的“挂钩砖”拱壳技术体系(1969 年)

在1969 年,我国出现了“挂钩砖”拱壳建造技术体系,其后在全国多地获得了大量的推广应用。这一技术体系在1971年版的《建筑设计资料集3》中有一整页篇幅的介绍。此建造技术的基础是“挂钩砖”砌块产品,由南京新宁砖瓦厂的技术工人在反复试验的基础上首先获得技术突破。它的核心设计意图是实现“少模/无模拱壳”,从而减少在施工过程中对木材的消耗,实现“三材”的节约。挂钩榫口设计并非为了有助于实现拱的跨度,而是为了实现长度方向的临时勾挂,这与以采用层叠构造策略的加泰罗尼亚拱薄片砌块具有异曲同工之妙,从砌筑方式、顺序可得到印证。这一设计与古典时期拱壳结构中的异形砌块设计具有本质的差异,因为后者的异形设计是为了加强拱体的成形(图5)。

图5: 合柴1972文创园中陈列的拱壳砖的实物照片

在此案例中,首先,“三结合”体现在砌块生产环节,技术难度是在如何能保证挤出成形砖坯的强度,奥秘在于其成形模具的设计。这是一线生产工人、技术人员、管理者“三结合”的协作产物。其次,“三结合”还体现在砌块材料、结构实验、推广应用这一更为宏大的社会组织系统层面。当时的高校如南京工学院(今东南大学)、西安冶金建筑工程学院(今西安建筑科技大学)均在材料、结构的测试、论证方面具有重要贡献。而后,各地的建委,直至国家建筑工程局在标准图集绘制、推广应用方面起到了重要推手的作用(图6a,图6b)。

从技术成就来看,纵观我国砌体拱壳技术的30 年发展脉络,“挂钩砖”拱壳技术体系实际上代表了我国在“少模/无模拱壳”领域的高峰,且从国际视野来看,也还未发现雷同者。究其原因,当然离不开中国建筑工业近20 年的技术积累,同时在组织管理层面全产业链条“三结合”实现通力合作也是重要原因。

三、讨论与结语

由上可知,在我国早期砌体拱壳技术体系的演进历史中,向前看学习国外一切先进技术和向后看学习传统、地方经验是两条重要的技术路径。在这两条腿同时前行的过程中,“儒”“匠”分别发挥出不同的重要作用,故而也就存在“沟通”并且“协作”“合一”的必要性。在30 年间,随着不同的历史、外部条件的变化,他们之间形成了不同的协作关系。

在本课题组看来,以案例三“重建工大型空心砌块筒拱项目”的建造组织方式为代表的这一方式,可能是建筑工程领域在中国现代史早期阶段最为契合古典理想主义“儒”“匠”合一的尝试。前文提及的重建工的李木匠(1959 级重建工毕业生对李铭顺老师的昵称)是其中一个典型个体,而背后又是指向具有群体特征的“儒”“匠”合体。不过仔细想来,这与案例四“挂钩砖”拱壳建造体系所代表的“三结合”方式又存在差异性。我国在1960年颁发《鞍钢宪法》之后倡导的“三结合”是在认识到社会分工的基础上,强调打通专业隔阂促进生产力的发展,是多专业力量的一种“协奏”。案例二“西安市建筑工程局的土坯拱楼房试验”实际上是“三结合”方式的前奏,是一种自下而上的专业分工协作的朴素形式。而在案例一,由华南工学院土木系薄壳结构研究组先贤们主导的一系列实验是代表了一种学院派的“研究—试验—推广”的自上而下模式。在面对先进结构形式、理论之时,欠发达地区的地方工匠自然是毫无还手之力,只能以执行为主,但是在将先进薄壳理论与低技术的砌体材料、工艺结合的过程中,其具体的身体感知经验、反向的技术优化建议无疑是具有积极价值的。面对这一“建造—思想”的断层,实际上需要主导者能将两者快速、有效关联,否则就会面临水土不服的威胁。

在当下,随着专业分工的日益细化、知识的爆炸式增长,在此背景下的技术创新极具复杂性(complexity of innovation)⑦,在技术和组织网络两个层面均呈现新挑战。在如此背景下,要求设计者个体自身完成“儒”“匠”身份、角色的无缝转换的确难度极高,只能作为一种理想状态可望而不可及。故而需要全产业链条参与者的多方结合,很可能是群体多人之间实现“合一”。虽然曾经有人提出,随着计算机辅助工具以及增材制造技术的日益强大,出现能够统筹建筑、结构、设备、建造等众多专业的“超级建筑师”也不无可能。课题组认为,迅猛发展的计算机辅助工具固然可在组织网络层面极大地增强人体,但同时也在加速“图法”的独立性从而使得身体经验异化,如若缺乏建造身体经验这一参数,搭载有再多信息属性的模型也仅是一种仿真,因其匮乏真实的“意义”。

就作者目前所处的身份来看建筑设计教学,通过建造学习建筑(learn architecture by construction)的教学课程极为重要,以1 ∶1 真实建造(design-build)最具有挑战性,它是对以画图为学习手段的设计教学(learn architecture by drawing)的重要补充。最近几年的教学活动让笔者深刻体会到当下建筑学教育中经验与知识之间的断裂问题之严峻,认识到建立“知行合一”的工作方法的重要性。例如,在2020 年6 月至2021 年9 月第三届太阳能十项全能竞赛中国赛区的参赛过程中,笔者发现,参赛学生在建造环节遭遇很大的“瓶颈”,在此阶段不但有设计能力强的优秀学生退出,而坚持到最后的学生也在图纸阶段滞留了相当长的一段时间,其中的问题突出表现在对“专业”分工的盲目依赖,比如将结构策略探索先验地等同于结构计算,或者对材料性能的茫然,以及施工建造步骤、运输物流限制、时间等诸多现实要素掌控的手足无措。这种“瓶颈”不在于技术、工具与技巧,而是存在于观念与认知层面,源自亲身经验的缺乏。因此,重新认识我国早期工程建设历史过程中“建造—思想”的多种组织方式具有重要的现实意义。

图6:a:在科教片《拱壳砖》中显示的空心“挂钩砖”的模具和挤出工艺截图

图6:b:南京新宁砖瓦厂工人、技术人员与管理者“三结合”进行研发拱壳砖的照片

掩卷静思,只要建筑学本体强调身体性建造经验的不可分离性,那么“沟通儒匠”仍将是一个具有生命力的持久话题。

图7: 2018年深圳大学建筑学院师生在河南周山村跟随工匠学习砖拱木模架

(致谢:东南大学李海清、深圳大学饶小军、同济大学朱晓明、香港中文大学朱竞翔、重庆大学龙灏等多位教授)

注释

① 1960 年3月22日,毛泽东在中央转发《鞍山市委关于技术革新和技术革命运动开展情况报告》的批语,即“鞍钢宪法”。核心内容是“两参一改三结合”,即“干部参加劳动,工人参加管理;改革不合理的规章制度;管理者和工人在生产实践和技术革命中相结合。”

② 在明确提出“薄壳结构研究组”称谓的参考文献中,7篇论文共有8位作者:罗明燏、邝正文共同署名的有2篇;蔡益铣、毛子玉共同署名的有1篇;姚肇宁独立署名的有3 篇;蔡益铣、毛子玉、姚肇宁、黄汉炎、卢理、黄汉林共同署名的有1 篇。其中,毛子玉、黄汉炎、卢理、黄汉林的署名单位不是华南工学院,而是分别为省高教局、住宅公司、粮食厅等。详见参考文献[2]。

③ 当然,本课题组认为导致拱壳裂缝的原因还有砌块质量的问题,由于当时新会过分强调利用废旧材料生产砖砌块。详见参考文献[2]。

④ 1957年10月,中华人民共和国城市建设部试行内部刊物《地方建筑》创刊,其目的是在中央“增产节约、勤俭建国”的总方针下,针对地方工业的技术政策(采取以手工劳动为主、辅以适当的机械设备,新技术和旧技术相结合的方针,因地制宜、就地取材、勤俭办企业的方针),广泛交流在设计与施工方面的经验。

⑤ 全国工业交通展览会于1958 年10月在北京的苏联展览馆(现北京展览馆)举行。这次展览会共有冶金、机械、原子能、地质、石油、煤炭、电力、化学、森林、轻工、纺织、建筑工程、铁道、交通、邮电等15 个展览馆。在这次展览会上,用实物和图片展现了中华人民共和国成立9 年来,在工业交通建设方面所取得的辉煌成就。

⑥ 1957 年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”同年中共中央宣传部发布《关于加强中小学校毕业生劳动生产教育的通知》,教育部发布《关于初级中学增设农业基础知识课的通知》,均要求学校教育与农业生产相结合。1958 年,共青团发布《关于在学生中提倡勤工俭学的决定》,时任教育部长陆定一在《红旗》杂志发表《教育必须与生产劳动相结合》,均明确提出教劳结合的教育方针,提倡勤工俭学、半工半读和半农半读。同年8 月1 日,江西共产主义劳动大学正式开学。

⑦ 创新复杂性(complexity of innovation)是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。