“一带一路”国际合作研究态势

——基于2013-2021年WOS数据的文献计量分析

姜 颖,梁桂阁

(对外经济贸易大学a.图书馆,b.金融学院,北京 100029)

一、引 言

2013年,中国国家主席习近平先后在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)的重大倡议[1-2]。2017年5月,第一届“一带一路”国际合作高峰论坛[3]成功举办;2019年4月,习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上发表题为《齐心开创共建“一带一路”美好未来》的主旨演讲,强调共建“一带一路”为世界各国发展提供了新机遇[4]。8年来,“一带一路”建设为全球开放合作、推动构建人类命运共同体发挥了重要作用,国内外学术界也对“一带一路”倡议给予了高度重视,涌现出大量的研究成果。但是,对“一带一路”的计量研究主要由国内学者进行,如孙挺等[5](2015)利用CiteSpaceⅢ选取社会科学引文索引(CSSCI)数据库中1998—2014年关于“一带一路”的107篇早期文献进行了可视化图谱分析,发现研究热点主要集中在关键词“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”上,研究重点也主要集中在相关政策研究和合作发展模式探讨方面;林春培等[6](2019)利用Bicomb和SPSS统计软件,对中国知网(CNKI)数据中2014—2017年“一带一路”相关文献关键词进行可视化计量分析,发现研究主要集中在中国自身发展战略布局和沿线区域合作两条主线;赵蓉英等[7](2018)使用CiteSpace V和Netdraw等软件对中国知网(CNKI)数据库中2013—2017年“一带一路”相关核心期刊文献进行文献计量分析,揭示了核心作者群、高被引论文、基金自助论文数量和研究主题知识流等分布情况;陈风华[8](2018)利用CiteSpace软件对中文社会科学引文索引(CSSCI)、社会科学引文索引(SSCI)和艺术与人文科学引文索引(A&HCI)中1201篇中文文献和77篇外文文献进行可视化计量分析,发现中外学界“一带一路”研究存在明显差异;邱鹄等[9](2020)利用CiteSpace软件对2013-2018年间中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库中“一带一路”相关研究数据进行计量分析,提出当前国内研究应注重深入国别与区域,提高成果的国际影响力等建议。可见,国内学者的研究数据主要源于国内数据库收录的学术论文,分析国际研究的数据较少。随着“一带一路”相关研究不断深入,合作研究已成为当前众多学者的选择,对“一带一路”国际合作研究动态的分析和研究现状的总结,有助于推动我国学者全面参与国际合作研究。因此,本研究利用计量分析和可视化工具,对2013年倡议提出至今的“一带一路”国际合作领域发表的期刊论文进行分析统计,绘制科学知识图谱,以期呈现“一带一路”国际合作研究动态,为后续研究提供参考。

二、研究设计

(一)数据来源

国际合作论文数是反映国际合作研究趋势的直观指标。本文限定题录作者地址中出现的国别或地区≥2的论文即为国际合作论文,数据源选用美国科学信息研究所(institute for scientific information,ISI)研发 的 Web of Science(WOS)核心合集系统中社会科学引文索引(SSCI)数据库,构造检索式:主题=(“belt and road”OR“B&R”OR“one belt one road”),检索日期限定为2013年至 2021年,文献类型限定为“Article”,获得1094条题录数据。对检索结果进行整理,去除无关文献和题录数据不全的记录,得到548条记录用于后续分析,最终检索时间为2021年1月。

(二)研究方法

合作网络图谱能够反映国际合作中各国家、地区、机构间合作关系的紧密程度、所处的地位等。本文使用美国德雷塞尔大学陈超美教授开发[10]的科学计量与知识图谱工具CiteSpace进行聚类分析和时序分析,梳理国际合作研究热点与趋势;利用Excel进行数据分析,通过数值趋势图直观展示“一带一路”国际合作的成果;同时利用科睿唯安公司研发的InCite工具将SSCI的检索结果导入分析,从产出规模、合作态势、影响力等多个角度对国际合作文献的科研绩效进行评估。

三、“一带一路”国际合作研究现状

(一)国际合作发文量、参研国家和地区数量以及研究合作率

1.国际合作发文数量呈现由缓慢增长过渡至高速稳定增长的趋势。

国际合作发文量与“一带一路”研究总体发文量呈现一致的增长趋势,即2015年至2016年缓慢增长,2017年开始快速增长,2018年合作发文量已高达159篇,合作发文年平均增长率高达180%,2018年后呈现高速稳定增长态势,2019年已增至233篇,2020年为231篇。这种增长与“一带一路”建设的不断深入发展息息相关,随着“一带一路”合作项目和参与国家和地区的日渐增多,国际合作研究数量也呈现不断攀升之势。

2.国际合作参研国家和地区数量呈现逐年攀升的趋势。

随着“一带一路”合作国家和地区数量的不断增多,国际合作参研国家和地区数量也呈现逐年攀升的趋势。2015年,国际合作参研对象仅有中国和美国,2016年已增加为中国、澳大利亚、美国、英国、法国、韩国、意大利、加拿大、巴基斯坦等11个国家和地区,2019年之后又增加了新加坡、瑞士、日本、瑞典、荷兰、德国、马来西亚、土耳其和比利时等34个国家和地区。核算这期间参研对象国际合作率①参研对象国际合作率=参与合作的国家与地区数量/发文的国家与地区数量,反映国际合作的强度,数值越接近于1说明国际合作的强度越大。,单一年度合作率均高达80%以上。可见,“一带一路”沿线各国家和地区不仅在经济贸易领域进行深入合作,在研究领域的合作也呈现更加多元化和深入的趋势。

3.发达国家和地区国际研究合作率明显高于发展中国家和地区,传统科研强国表现出更强的国际合作意识。

美国作为传统的科研强国,研究合作率单年度增幅明显,呈现出由自主研究逐渐转向国际合作研究的趋势;中国四年内相关发文均为国际合作论文,与其他国家和地区建立了较稳固的国际合作研究关系;巴基斯坦作为倡议的受益国,国际合作率较高;韩国、新加坡和澳大利亚虽然发文数量逐年上升,但国际合作率均表现出下降趋势。

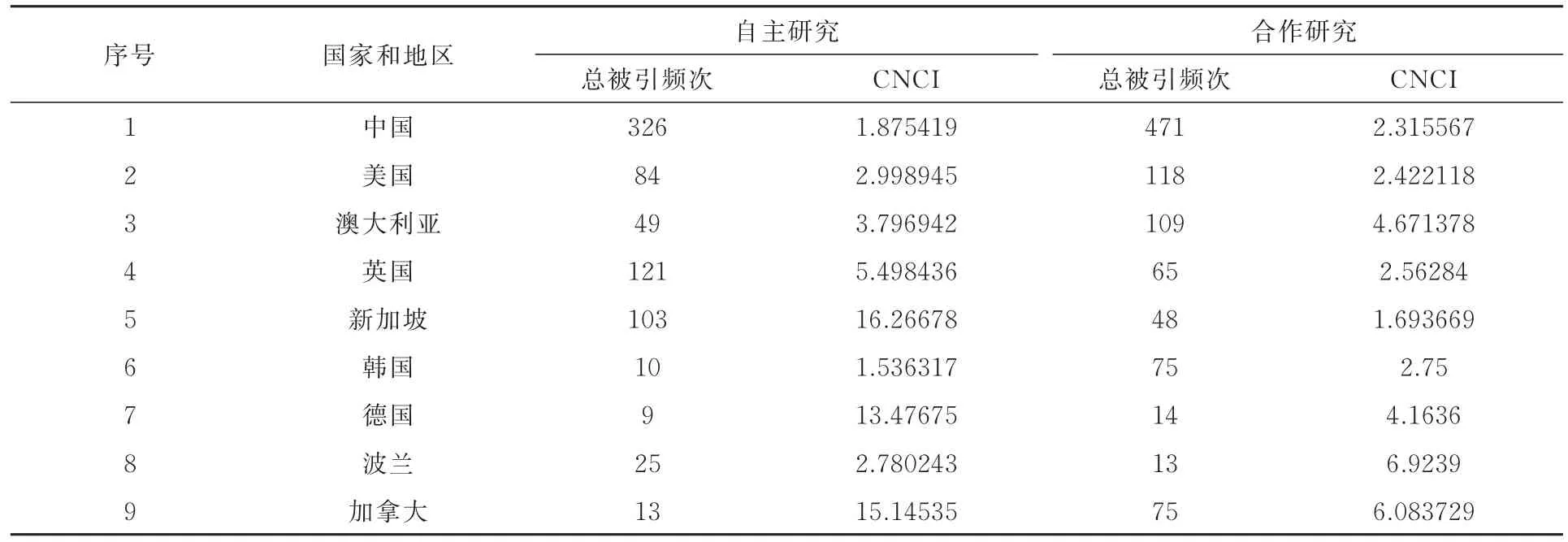

(二)参研国家或地区科研产出影响力

引用频次、影响因子等指标可以反映一国或地区科研产出影响力的大小,影响力越大对某领域研究的贡献也就越大。总被引频次是指某国或地区所发表文献被引次数的绝对加总,学科规范化引文影响力(Category Normalized Citation Impact,CNCI)是基于InCite平台衡量单篇文献影响力大小的标准化指标。大部分亚洲国家和地区国际合作产出影响力水平较欧美澳发达国家存在较大差距。

我国无论在自主研究还是在合作研究领域,文献总被引频次均居于领先位置,但是引文影响力处于较低位置(见表1)。这与我国作为“一带一路”倡议发起国和核心国关系密切,我国的建设方针、举措等都是合作国研究重点,所以相关文献引用频次较高;但中国整体科研产出文献影响力较加拿大、德国、澳大利亚等发达国家仍存在较大差距,文献质量和合作研究均有待加强;加拿大、德国、澳大利亚、波兰、英国、美国无论在自主研究还是合作研究领域产出影响力均处于较高位置,这与发达国家自身科研实力雄厚,同时注重国际研究合作密不可分;新加坡作为自主研究影响力最大的国家,合作产出影响力却最低,韩国自主研究和合作研究影响力均较低,亚洲国家和地区应进一步加强与发达国家和地区的科研合作,提升科研综合实力。

表1 参研对象科研产出影响力

(三)国家地区合作网络及机构合作网络

1.国家地区合作网络

无论是研究起步阶段还是迅速发展阶段,我国作为“一带一路”倡议的发起国,长期保持国际研究中心国的位置。在“一带一路”研究起步阶段(2015-2016年),参研对象网络呈现以我国为中心,分支包含澳大利亚、美国、英国、意大利、加拿大、波兰、泰国和韩国等,我国研究合作对象主要为发达国家和地区,我国以外其他国家和地区间合作关系较少,总体合作网络单一;伴随合作发展与研究的深入,2017年开始至今的合作网络边数和节点数迅速攀升,网络复杂度明显加大,我国中心位置分支急速增多,与31个国家和地区进行了科研合作往来,美国、新加坡、英国、加拿大、澳大利亚等发达国家和地区间已形成了多线程连续合作关系,同时也与菲律宾、巴基斯坦等多个发展中国家和地区建立了科研合作关系,逐渐形成以中国为核心、美英澳新加为重心的“一带一路”研究全球合作网络。

2.机构合作网络

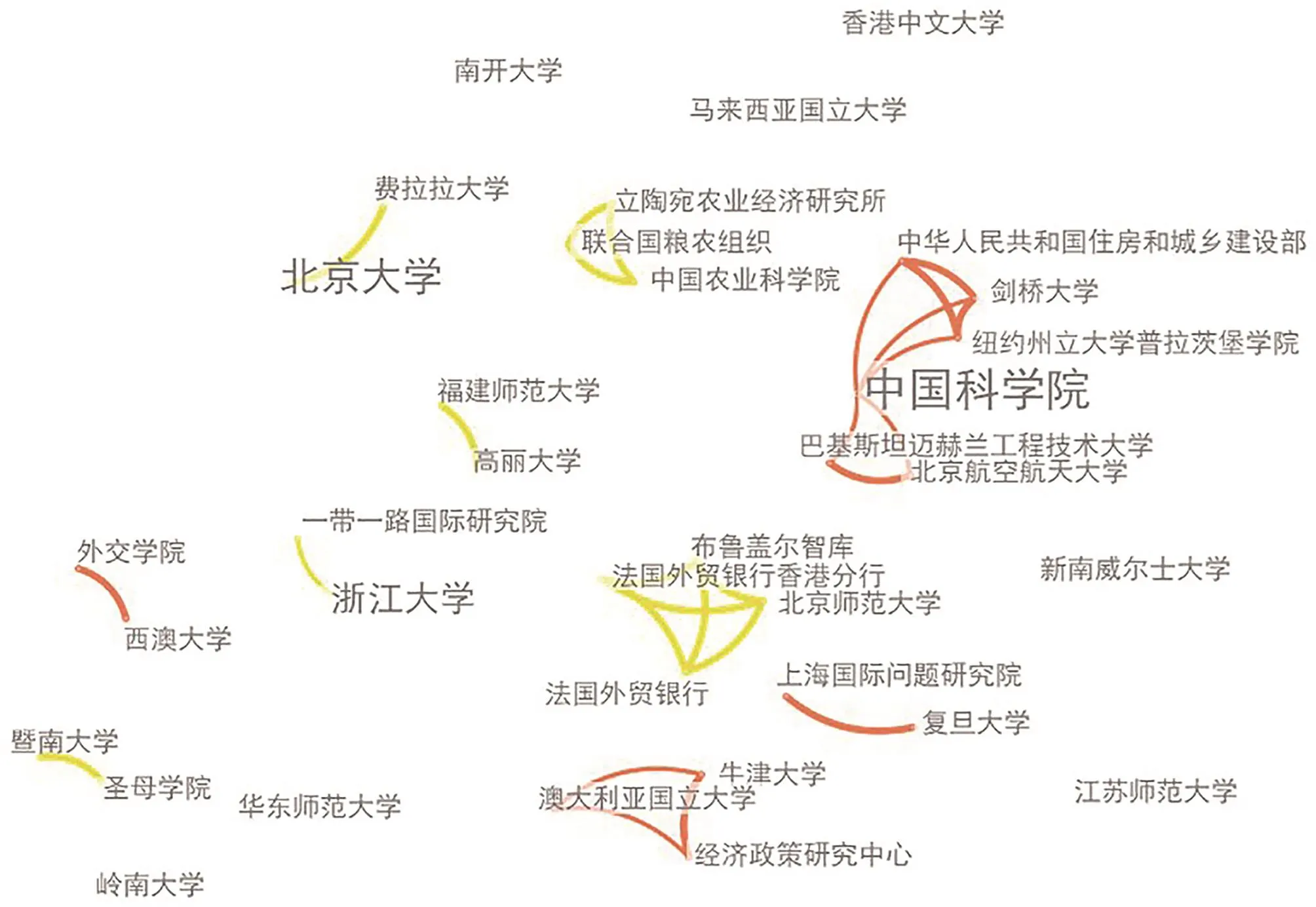

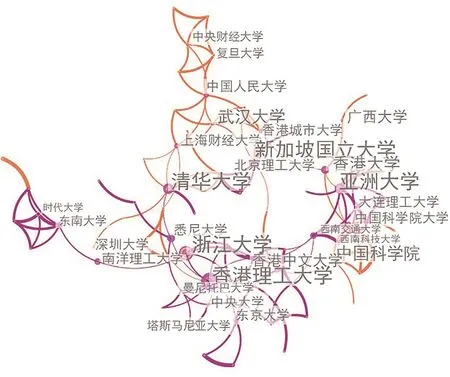

随着合作与发展的不断深入,“一带一路”研究的机构合作网络也日趋复杂化。研究初期(如图1所示),全球仅有44家机构参与国际合作研究,主要为中国国内高等院校如北京大学、浙江大学等,机构间大多为两两合作,节点群体间相对独立、单一;随着研究快速发展。中国科学院、英国剑桥大学、澳大利亚国立大学、比利时智库等高水平研究机构率先形成国际合作网络(如图2所示),合作丰富度显著提升,形成以清华大学(中国)、亚洲大学和悉尼大学(澳大利亚)三所高校为中心枢纽的联结亚洲、欧洲、美洲和大洋洲多所科研院所的核心合作网络。

图1 2015—2016年机构合作网络

图2 2017—2021年机构合作网络

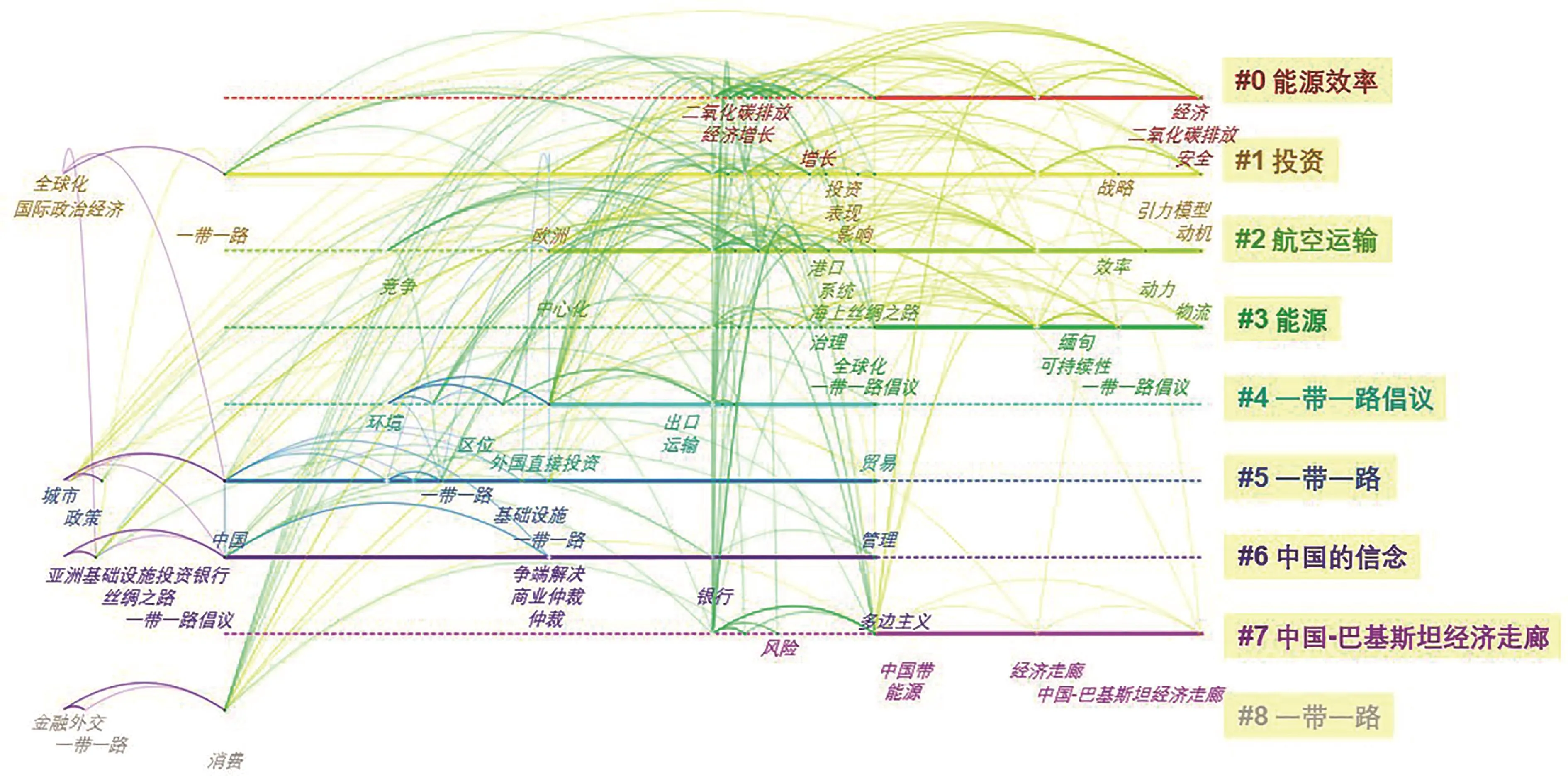

(四)国际合作热点研究主题

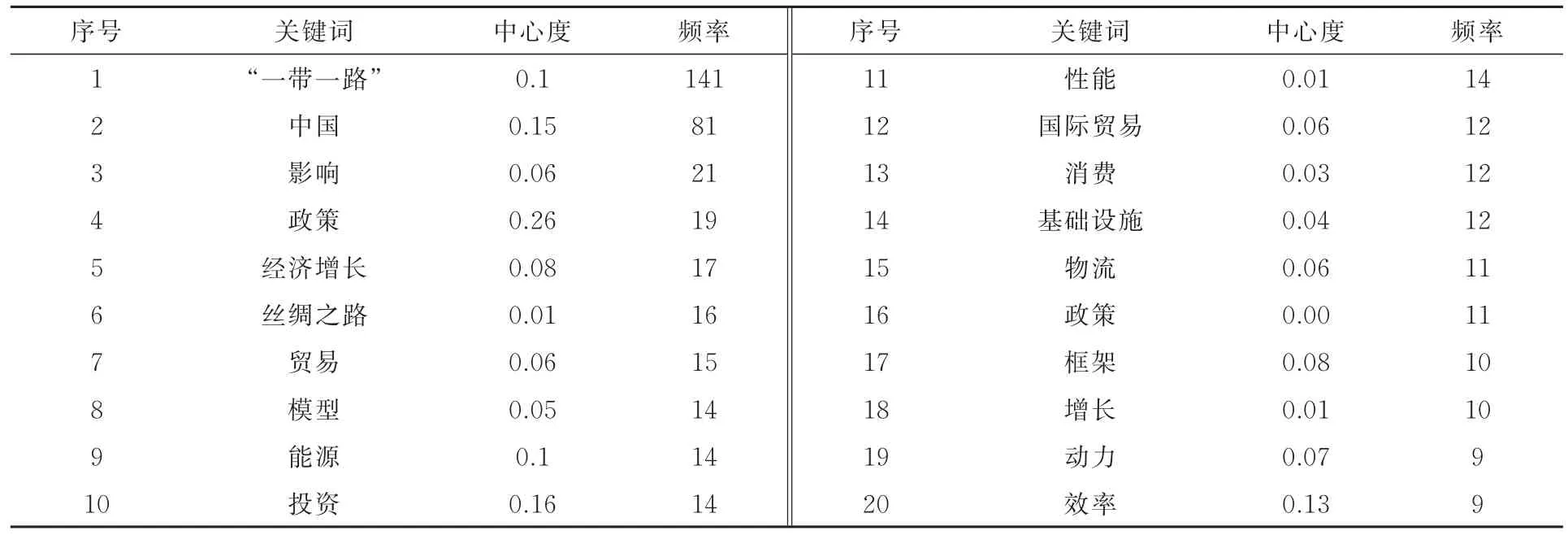

根据时区演进(如图3所示)和关键词聚类(见表2),可以将“一带一路”国际合作热点研究主题按照初期发展、快速发展和稳定发展三个阶段进行汇总。

图3 2015-2021年“一带一路”合作研究关键词演进时序图

表2 关键词中心度与频率统计表(前20位)

1.初始发展阶段(2015-2016年)

该阶段热点主题词为“中国”和“政策”,以理论研究为主,研究内容主要集中在我国倡议“一带一路”国际合作的目的、意义等。Wang Yong等[11](2016)从经济自由主义的角度分析中国的战略属于防御性而不是进攻性,但会提升中国在国际地区的地位和影响力;Cheng Leonard K和Zhou Weifeng等学者结合中国所处的经济形势和外部政治压力,对中国倡议、推动国际合作的动机[12]、目标[13]、路径[14-15]进行研究,认为中国正在经历从规则接受者向规则制定者的角色转变;在金融体系中,Gabusi[16](2017)指出亚投行的成立并没有代表中国对西方主导的自由金融秩序的挑战,主要目的是促进中国商业的发展。

2.快速发展阶段(2017年)

该阶段热点主题词集中在“贸易”“物流”“多元主义”和“投资”等,原因在于“一带一路”国际合作中所有实体经济的合作均需依托物流运输展开。该阶段在理论研究基础上微观应用型研究逐渐增多。在对物流基础设施建设进行的合作研究中,依托实证数据发现了物流成本的降低能够有效提升贸易量[17-18]。然而,这种影响在发展层次不同的国家存在异质性[19-20]。有效的物流模式会对减少碳排放带来积极影响,Qiu Xuan等[21](2018)将船舶共享与环境绩效联系起来,指出班轮公司通过共享船舶可以减少二氧化碳的排放;Zhang Lu和Wu Jing等学者基于网络的拓扑特征,提出优化航运网络[22-23]、选择最具效率中心节点[24]的策略;Sun Jiasen等[25](2019)从双标机制的角度出发,为优化国际多式联运管理提出多条建议;Yang Chen等[26](2019)发现了物流与经济协同发展的两条驱动路径,优化关键影响因子,有助于实现国际经济与物流的协调发展。

3.稳定发展阶段(2018年至今)

“效率”“能源”“可持续”“性能影响”和“气候变化”为本阶段热点主题词,关注重点转向“一带一路”合作效果的可持续性,展开对于碳排放、水安全等能源环保问题的实际应用型研究。Sun Huaping等[27](2019)利用向量误差修正模型发现了贸易合作对环境污染既有积极影响也有消极影响,贸易规模与碳排放呈倒U型;在电力合作中,有学者指出,充分利用非洲的太阳能资源[28],或是提高火电发电效率[29],均能有效降低碳排放;Alkon Meir等[30](2019)以中国在巴基斯坦的水电站建设为例,提出可持续发展的对策及建议,以确保亚洲地区的水安全;Zhao C等[31](2018)测算了“一带一路”沿线国家的全要素能效,结果显示各国之间能源效率存在差异,部分国家可以优化能源技术选择、发展规划和加强监管以达到节能减排的目的。

可见,“一带一路”国际合作研究主题与“一带一路”全球合作发展路径紧密契合。研究初期合作研究聚焦于探讨国际合作中中国地位和中国政策等理论问题;随着合作不断深入,研究逐渐转向针对国际贸易合作物流问题的微观应用;2018年以后,在全球发展“绿色经济”的大背景下,“一带一路”合作建设的环保性、可持续性发展问题自然成为研究主流。

四、我国在“一带一路”国际合作研究中的状况和表现

我国作为“一带一路”倡议的发起国,在“一带一路”领域的发文数量位居全球第一,处于国际合作研究网络的中心地位。

(一)我国作为“一带一路”研究核心国,合作网络最为复杂,涉及全球多个国家和地区

我国已与位于亚欧美大洋洲等的多国建立紧密研究合作关系。其中,澳大利亚、英国、美国、韩国位于第一象限,特点为合作产出规模大、文献质量高、合作关系紧密,是我国目前高质量合作对象;新加坡和巴基斯坦位于第四象限,特点为合作产出规模较大,影响力接近平均水平,为我国稳定合作对象;土耳其和法国位于第二象限,合作特点为影响力高于平均水平,合作产出数量相对较少,为合作潜力对象;泰国、比利时、马来西亚、菲律宾和瑞士五国位于第三象限,合作特点为产出较少、文献质量低于平均水平,为当前合作待加强对象。由此可知,我国应继续保持与高质量合作对象的密切关系,巩固与稳定合作对象进行科研合作的力度,拓宽与潜力对象的合作广度,加大对合作待加强对象的研究深度。

(二)与我国开展合作研究机构所属地区、类型和数量均相对集中

与我国开展合作研究的机构主要为英美澳等传统发达国家重点大学,如英国伦敦玛丽女王大学和伦敦大学,美国康奈尔大学、犹他州立大学和俄亥俄州立大学,澳大利亚昆士兰大学、西澳大学和科廷大学。可见,目前我国开展合作的国际机构所属国家或地区、类型与数量均相对集中,密度不大,均为位于科研实力较强国家和地区的2-3所大学和科研院所。应进一步拓宽合作地域,丰富机构类型,进一步探索合作研究领域。

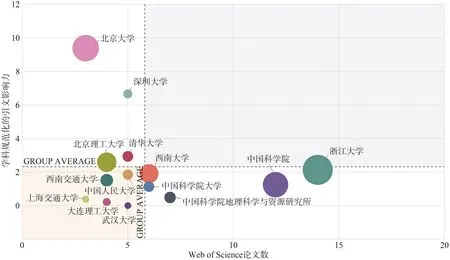

(三)我国参与国际合作研究的机构整体产出规模和影响力水平不高,尚未形成稳定的规模化科研产出单位集群

我国参与国际合作研究的机构主要集中在重点大学和科研院所,但机构整体产出规模和影响力水平不高。如图4所示,位于第一象限的核心重点影响力机构数量为零;位于第四象限的中国科学院和浙江大学发文数量较多,但综合影响力较低;位于第二象限的北京大学、深圳大学、清华大学和北京理工大学综合影响力较高但发文数量较少;位于第三象限的中国人民大学、上海交通大学、西南交通大学、大连理工大学和武汉大学产出规模和影响力均处于相对较低水平。可见,我国尚未形成稳定的规模化科研产出单位集群,应重点关注提高整体科研水平、加强国内国际机构间合作。

图4 2015至2021年参与国际合作研究的中国机构产出规模和CNCI影响力

五、研究述评与展望

(一)研究述评

本文基于文献计量和可视化工具,采用2013-2021年WOS数据,对目前“一带一路”国际合作研究情况进行分析。综合上述分析可知:

1.随着“一带一路”建设的日渐推进,针对“一带一路”的研究数量和质量均不断攀升,国际合作网络日趋丰富。自2015年以来第一篇“一带一路”国际合作研究论文出现,SSCI中该领域国际合作发文数量快速攀升,国际合作论文呈现较大影响力,参与国际合作的国家、地区、机构数量稳步上升,目前,已有40多个国家和地区加入到国际合作网络之中,国际合作关系日趋丰富,形成了以中国为核心、美英澳新加为重心的全球合作研究网络。

2.受国情和研究基础等因素影响,各个国家和地区所表现出的研究积极性和研究深度差异较大。中国作为“一带一路”核心国,在国际研究网络中处于中心位置,但科研产出影响力相对较低;欧美澳新加等国凭借较强的综合科研实力,在自主研究和合作研究方面,规模和影响力均高于亚洲及其他国家和地区。因此,开展国际合作,实现科研互通,建立国家之间、地区之间、机构之间的研究互补的合作共享关系,对于拓展研究内容、深化国际合作和丰富学术交流渠道具有重要作用。

3.随着“一带一路”建设和合作的不断发展推进,研究者对于国际合作的认识程度也契合发展路径不断深化。从研究层次和研究内容上看,研究从早期关注宏观层面中国问题的理论解读转向微观应用层面的多元贸易合作、对外直接投资和物流基础设施问题,以及当前在全球发展“绿色经济”大背景下,针对“一带一路”合作中能源环保、效率、性能影响和可持续性发展等微观应用型研究主题。

(二)研究展望

通过对“一带一路”国际合作态势的梳理与研究,本文认为未来国际合作研究应重点关注以下方面:

1.研究力量上,应进一步加强国际范围内作者与机构的相互合作,从横向纵向两方面拓展延伸当前国际合作研究网络。当前,研究网络呈现以中国为核心、英美澳新加为重心的格局,随着越来越多沿线国家参与到“一带一路”建设中,合作研究数量、内容、质量、国别、机构、作者量均会得到进一步提升,国际合作研究网络也将实现横向纵向扩展延伸。通过国际合作研究,一方面可借鉴各国政策尤其是科研综合实力较强国家和地区的科研方针和实现流程、应用研究,创新本土理论实践成果;另一方面可通过加强与非核心国家地区和未合作国家地区之间的科研合作,提高合作研究的均衡性,综合提高全球整体研究水平和研究质量,拓宽国际合作研究的广度与深度;同时,拓展合作机构,除高等院校外,科研院所、政府政策研究部门等研究机构也应给予“一带一路”研究充分关注,不同机构间的共享与合作对于提升研究成果的国际影响力具有重要帮助。

2.研究层次上,应在完善理论研究基础上继续深入推进微观应用型研究,形成理论与应用研究相互支持互补的综合研究体系。理论研究可在侧重“一带一路”影响下的国际政策解读和剖析的基础上,加强符合各国国情的政策、理论、措施研讨,同时,侧重在全球推进符合本国国情和全球整体利益的创新驱动、绿色发展和可持续发展等微观应用型问题的进一步研究。

3.研究方法上,应加大定量研究比重,实现定性定量互为支持互相补充。目前,国际合作研究正处于稳定发展阶段,前期研究多以定性研究为主,定量研究已成为当前重点发展方向,运用多类型工具与手段的定量实证性研究是当前众多学者努力的方向。如基于分析工具SATI、Bicomb、Bibexcel、Pajek、Citespace和SPSS等的定量分析,可用于了解、评价和预测类研究;基于贸易引力、GTAP的模型构建,可用于影响测算类研究。

总体来说,“一带一路”建设是国内国际“双循环”格局下新的经济增长极。通过“一带一路”建设,我国已与众多沿线国家在基础设施建设、跨境投资贸易、生态环境保护和科技文化交流等多个领域建立了良好的合作关系,就此形成了以中国为核心、英美澳新加为重心的国际合作研究网络。后疫情时代“一带一路”国际合作仍旧具有广阔的发展和研究前景,拓宽学术交流渠道、创新学术交流方式、活跃学术交流活动,促进研究领域的民心相通,是提高国际社会“一带一路”合作研究支持度和参与度的有效途径。