六月栀子

◎刘亚兰

一

“栀子花快开了,到时候又是香气沁人嘞,还可以采点来泡花茶……”

她又同人说起栀子了,一入夏便是如此,已说不清是第几次了。

“是是是,都知道栀子花好……”坐在太阳下的妇女随意地附和着,下一秒便已转移了话题。这种无意义的老掉牙谈资向来在这群妇人间掀不起太大风浪,更别提已重复多次。

这是乡间傍晚最常见的景象,老榕树下围着三三两两的妇人,有乘凉消食的,有消遣遛弯儿的,更多的则是安静地干着手里的活计,不时交谈几句。她张嘴还想说些什么,却发现四周已经热闹了起来,家长里短的琐碎又组成新一轮的谈资在人群间荡漾开来。王家的小女儿昨日带了对象回家听说好事将近,村东李大夫的老婆得了重病已多日不见人影,张老汉的媳妇最近生了对双胞胎……桩桩件件都比她一个老妇的碎语闲言新鲜、惹人注目。

她低头不语了,一双布满老茧的手在一堆蛀满虫眼的菜叶里摸寻,分拣到脚边的簸箕里。缓缓起身离开人群,瘦弱的身影在落日余晖下越来越小,小到甚至无人发现她已离去。脚下的黄土地早已被坚固的水泥覆盖,再不用担心尘土飞扬、泥水四溅,可她的粗布鞋依然满是泥泞,发黄的污渍似乎映照着这久远的岁月。归途中会经过一片栀子丛,野生栀子无人照料却也生得极好,枝叶繁茂四季常青。晚风吹动着小小的柔软的花苞,她照例在此处停留,安静地望着这些含苞待放的生命,陷入久久的沉默。此起彼伏的蝉鸣将她拉回现实,生命只一个夏天的它们肆意宣示着主权,急促又短暂的叫声提示着盛夏的来临。

六月将至,她知道,栀子将要开放。

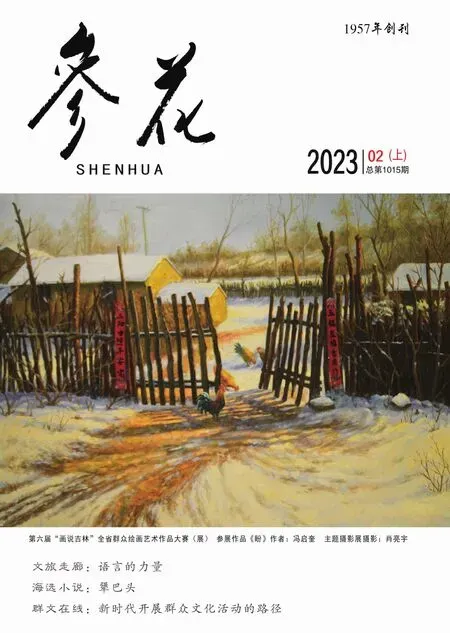

推开栅栏,鸡群正在院子里埋头啄食,陈旧的地面满是鸡食和粪便的印记。黄土堆砌的老屋已居住多年,潮湿的墙泥斑驳的墙壁衬得老土房更显破旧,只有那屋顶改换的青瓦显出点新的气息。黄狗烦躁地吐着舌头,眼巴巴地望着鸡群,不满地向她吠叫两声以显示无人投喂的不满。家里是没有人的,这个点丈夫还在田里劳作,久未降雨让成形的稻谷面临着威胁,他一早便出门开始引水的庞大工程。几根长长的透明胶管连接村口的池水和干涸的土地,滋养嗷嗷待哺的谷物,精心维护下个季节的希望。熟练地劈柴、生火,淘净米和切块的红薯下锅焖煮,清油蒜泥炝炒青菜,将刚收的新生蛋打碎加入切好的细葱,混入面粉搅拌均匀摊入油锅。老坛里抓出陈年的酸萝卜,切成细粒滴红油凉拌,花生米裹上淀粉入油锅炸脆,金黄一片,焦香四溢,这便是农家夜晚最平常的一餐。

日暮下收回晒干的衣裳,那件褐色粗布衫已洗得泛白却还是她最喜欢的衣服,那是六十岁生日时儿子送的礼物,十年了,就连上边的褶皱都是一丝不苟的。

熟悉的咳嗽声传来,伴着几缕烟草的味道,丈夫拖着一身疲惫回来了。

“哎呀!你怎么又没铲掉这些!”他抬起正踩在鸡屎上的脚对她吼道,脸上满是嫌弃和不满。

“呀!我又忘记了,马上,马上……”匆忙拿着扫帚去清理,暗自责怪自己怎么这么糊涂。入夏以来,她的记性似乎越发不好,煮饭忘记烧火,收衣服落下一两件,不是记不得放鸡就是忘记喂狗,就连清理院子这么简单的事情,都不知道是第几次被丈夫抱怨了。

饭菜已上桌,端出准备好的二两小酒。劳作后丈夫总爱喝点酒,他觉得能减轻疲惫。一口酒下肚,眼看铁青的神色有所缓和,却在尝了一颗花生米后面色更加难看。

“哎哟,你放糖干什么!”脖子上突出的喉结艰难地上下蠕动,脸上的表情如同吃着毒药般让他难以下咽。

“没放糖啊,炸花生米我只撒点盐。”她的否认几乎脱口而出,却在自己亲自尝过之后面露难色。

“怎么,怎么会……”

望着她一脸的不解,他放下筷子回道:“糖和盐都分不清楚,我看你真是越老越糊涂!”然后将酒一饮而尽就离开了饭桌,只留她一人困惑又无助。

看着泛黄如同枯树皮的手,指尖黝黑已看不清本来的颜色,热油新溅起的伤泡覆盖常年的旧痕,有拾柴蹭碰的,有收割刮伤的,却因为满布的老茧似乎都感觉不到疼痛。

“唉,我这到底是怎么了?”她喃喃自语着。

月亮升起来了,蝉鸣又如约而至,月光沐浴下,栀子洁白泛光。夜凉如水,一树洁净,在夏夜的喧嚣里沉默,倾听着老妇的心事。

二

夏日多风,微风过后,总散落一地的栀子花瓣。

她又在捡拾栀子了,十八九岁的少女大抵都是爱美的,而在这个年代,这洁白栀子不失为最好的装饰物,头上簪上一枝,胸前佩上一朵,不艳丽,不张扬,点点素雅,丝丝清香。清晨的阳光下,少女赤足而立,宛若那六月的栀子,着一袭白衣,清雅绝尘,于雨后山野散发迷人芳香。

她是家中幺女,带着哥哥姐姐的宠爱长大,是山野间一簇怒放的栀子花,高洁清冷,倔强善良,淡雅的白色花蕊有着清香和中药的苦涩。母亲怀她时被一度折腾,唯有那淡淡幽香的栀子花能让她片刻安宁,于是父亲每日便早早出去采摘新鲜的栀子,放于窗边那透明玻璃瓶中。她出生时正是六七月间,栀子花开放的季节,连连细雨后天气初放晴,空气中都是栀子的淡淡香气,父母给她起名晴栀,他们没多少文化却倾注了最深的热爱。

晴栀,初晴时最美的栀子。

还记得姐姐们喜欢捡拾栀子洗净和白糖蜂蜜腌制,用来泡茶,是炎炎夏日里清凉解渴的好物。正午太阳正烈时,便将花瓣放于簸箕中,置于阳光下烘烤,和上少许花生、芝麻,制成美味可口的花饼。心细手巧的母亲总能想出办法,采了鲜嫩的花朵来,用开水焯过苦味之后,用蒜末、盐拌了端上来的,淡香怡人,清爽祛火……盛夏阳光下随风摇曳的栀子,互相依偎彼此依靠,像极了她其乐融融的一家。

那些苦日子因为温情而在记忆里闪闪发光,是她在以后无边无际的痛楚里唯一的期望。那时候,她还是一个活在亲人浓浓的爱里的天真女孩。人如其名的老话在她身上得到很好的验证,正如初晴时的栀子最美,她也是全村长得最漂亮的女孩子,一张瘦小的瓜子脸,杏眼乌黑发亮,五官搭配紧凑而完美。她喜欢栀子,从六月的第一天开始,每天早晨,家门口的青石阶上都会放着一朵白色的栀子花,年少的爱慕表现得直白勇敢,将青涩又诚挚的青春悸动展现得淋漓尽致。可她从来都没有问过究竟是谁放的,只是将那白色的栀子放在窗台上,任香气环绕整个夏天。

她到了出嫁的年龄,来说媒的人不少,可她一个也看不上。随着年龄的增长,耐不住母亲的牢骚叮嘱,于是答应了见见邻居托人介绍的合适男人。那天,她透过墙上的缝隙,偷偷观察着那个来相看的年轻人。高大的身躯,黝黑脸庞上有着一双有神的眼睛,看着老实憨厚。粗糙宽大的手捧着被简单扎成花束的栀子,看着和他那般不相称,她却下意识地想起了窗台上的白色栀子。

幽暗的灯光映照着深邃的眼眸,狭细的缝隙出卖了少女的情窦初开。门当户对,又是个顶好看的,而且听说还有一门好手艺,她心动了。

在栀子花开的季节,他们仅见了一面就订了终身,因双方条件有限便一切从简,甚至连婚礼都没有。那天,他温柔地为她戴上那枝栀子花,轻声说:“我会对你好的。”幽香里,双颊的浅浅红晕替她做了回答。

她嫁给了他,婚后育有三个子女。

三

今年的栀子似乎比以往开得早,虽然未能采摘也没能佩戴她也闻到了丝丝香气,已经很久没去看过它们了,不知道那盛放的簇簇洁白又是怎样的美丽。她的身体已经完全坏掉,日复一日地咳嗽犯困,手时常发抖,连筷子都握不稳,全身无力,没办法再出门。只剩苍白面容上那正中间的两只杏核般大的眼睛,像沙漠里的最后两口清泉,还源源不断地向外输送生命的倔强和温柔。

人们都说刘家的老太疯掉了,不记得自己叫什么,不清楚家在哪里,时常语无伦次连句完整的话都吐露不清。生活无法自理,靠人照料,脾气却越发暴躁,弄脏床单、摔掉饭碗是常有的事,总是闹着要回家。丈夫的劝阻无济于事,动辄还要接受她情绪激动时的拳打脚踢。

“回家回家,这就是你的家!”他再次解释道,激动又低沉的语气透露出他的心力交瘁和无可奈何。

“不,不是,这不是我的家。”她摇着头否认,脆弱得像只受惊的幼崽。可家在哪里,眼里的迷茫已经说明了一切。

“余家湾,余家湾……”她好像想到点什么,突然激动地吼起来。撑着手微微发力,似乎试图借助椅子的力量挣扎起来,却没能成功。瘫软在躺椅上,有些喘息,却还是咬着干裂的唇瓣不断重复这个她自己都模糊的名字。

“哪还有什么余家湾,这儿,就是你的家!”他不耐烦起来,背过身去收拾被她打碎的碗片,不再理会她的胡言乱语。

她嘴里的余家湾,早在二十年前就没了。一场大旱给了本就贫瘠的土地致命一击,庄稼颗粒无收,失去经济来源,贫穷迫使人逃离,外面的人也不愿意进来。久而久之,曾经的几十户人家四散远离,留下来的只有荒废的土地和带不走的墓碑。

不知道为什么,虽然脑中已经一片空白,但最近却总时不时闪现一些关于从前的片段,那已经离她很远的,苍白的,破碎的岁月。也许是连身体都有时日无多的预感,脑中的记忆竟一半渐渐消退,一半又日益清晰了起来,晚风送来半清半楚或明或暗的往事,带着栀子幽香,穿过淡淡的回忆。

快捷的机械化运营已经替代耗时费力的人力操作,在进步的时代面前,老式手艺面临淘汰,他已经很久没有活儿做了。而庄稼连年来收成并不好,让本就贫苦的家庭更加捉襟见肘,民以食为天,再多的情谊在生活和现实面前也容易被消耗殆尽。他慢慢变得油嘴滑舌,脏话连篇,终日沉溺于酒精,再不见往日老实斯文的模样。会因为今天的饭菜不满意对她大呼小叫,因为孩子的顽皮大动干戈,酒醉后在家里打人闹事,她只能默默收拾残羹冷炙,抱着因为害怕而哭泣不止的小女儿,任泪水再一次湿透了整个枕头。甚至在她接受了邻居大哥帮忙提水的好意后怒斥她行为不检点,竟举起她插满栀子的玻璃瓶就那样劈头盖面地向她砸来。那天残花碎片满地,她的手上鲜血淋漓,却已感觉不到疼痛,伤害一旦划开一条口子便会无尽蔓延,他动了一次手,便成了家常便饭。可她却连怪罪他的底气都没有,总还记得最初那些辛苦却甜蜜的日子,桌上终日有他为她采回的花,为了在她生日送她一条丝巾,在烈日炎炎下替人家搬砖添瓦,晒得脱了一层皮……

也许生活才是最好的调教师,它磨去了那个男人老实憨厚的青涩淳朴。她在他整日的打骂中日渐心冷,看着这个在生活压迫下日益暴躁的男人,像在看一个从未认识的陌生人。光靠守着田地已经不能维持这个家了,他选择外出打工,家里没了顶梁柱,她只能一个人撑起这个家,一边下地干活,一边照顾他的父母,还要含辛茹苦地抚养三个孩子长大。孩子整天在村口守望,眼巴巴地望着远方,不厌其烦地问她爸爸什么时候回来,她只能无奈苦笑说着忙完就回来,转身抹泪又投入烦琐的家务中。

这样的日子并没有持续多久,同村的人带来他在工地失足掉落的消息,听说是在三十九层,听说钢筋穿透身躯,血肉模糊,一片狼藉。老人失去了儿子,孩子没了父亲,完整的家就此支离破碎,赔偿金却并没有多少,事故的很大原因是他宿醉还未彻底清醒。

三十五岁那年,栀子没有如期开放。

那一年,白布飘摇,哀乐响彻,双亲悲痛欲绝,孩子在环绕的悲鸣哭泣声中也觉察出家庭的变故,屋前的栀子被前来讨债的人无情踩踏,而她成了寡妇。

四

老式收音机发出沙哑的声音,嘶哑卡顿得像生命最后的挣扎。众人的嬉闹声、风拂树叶的沙沙声通过那扇老旧的窗户传进耳朵,她窝在昏暗的房间,浑浑噩噩地过这所剩不多的时日。

家务是彻底荒废了,被她照料半生的丈夫现在既要照顾行动不便的她,还要兼顾家务和农活。她有歉意和不安,却在他每日精心料理的三餐、睡前雷打不动的擦拭身体和按摩面前被安抚。这个男人木讷寡言,脾气不好,常对她指手画脚,也未曾真正理解过她。他像一头沉默的老黄牛,在尘土飞扬、汗流浃背的狭窄土地,卖力耕种着一成不变的生活,只会干活,也只能干活。

可几十年来的平淡吵闹也没能磨掉他对她的包容,面对这样一个累赘他也未曾放弃他的责任。半路夫妻,在风雨面前似乎靠得更加紧密。

自丈夫走后,婆婆对她满是怨恨,一口咬定要不是她的唆使,她唯一的儿子也不会出去做工以至于命丧他乡。于是托人寻了远处的庄稼人,早年丧妻,独自带着一儿两女,寡妇和鳏夫,似乎正般配。

相见那天,他盯着她出了神,在说亲的人提醒下,才怔了怔迎着她的注视说:“家里不能没有一个女人,孩子也需要母亲。”语气平淡又坚定,可那偷偷攥着衣角的粗糙的手还是出卖了他的局促和紧张。

是啊,孩子需要母亲,孩子,同样也需要父亲。她看着这个生活了十几年的家,丈夫的遗照就在她眼前,儿子抱着她的腿啼哭不已,可她再没办法照顾他。老太太的哀求和逼迫回绕在她耳边:“这可是我们家的血脉,你要是敢带走我的孙子,我就死在你面前。”她以死相逼和她抢夺她眼里唯一的孙子,可却忘了,那也是她唯一的儿子。

三十八岁时,她又嫁人了。带着两个女儿,拖着简单的行李,就这样跟着他回家。

那时她不知,这一去,寒来暑往,花开花落,又是半生蹉跎。

改嫁的日子并不好过,孩子不愿改口,对她满是敌意,他的女儿甚至在她的衣服上泼泔水,哪怕母亲已去世多年也绝不允许有人替代她的位置。重组家庭的诸多困难,使她的两个女儿过早地学会了懂事,抢着帮忙干活,和哥哥姐姐起冲突也最先忍让,寄人篱下的小心翼翼让她痛心却又无可奈何。最初因为地域习俗的差异,她的到来被看作是外来者入侵,不止他的家庭,连这个村庄都没能真正接受她。

纵然在生活的摧残下过早显老憔悴,但还是有残留的天生风姿,在这个贫穷闭塞的村庄,哪怕芳华不再,她也不失为一个美人。老刘家来了一个俏寡妇的消息早已传开,整个村子的人都耐不住好奇想一探究竟。路过的单身汉在篱笆外伸长了脖子向内张望,下田干活时中年男人的目光总不免在她身上多停留一会儿。

这更惹得村里的妇人对她指指点点背后说闲话:“老刘真有艳福,娶了这个漂亮的媳妇。”

“什么福气,听说她可是克死了她男人,被婆家嫌弃才嫁过来的。”

“长得一副狐媚样,也就老刘老实能看上这样的女人。”

关于她的流言蜚语就这样四散开来,或无心或有意,冷嘲热讽冰冻的是人心。乡村的妇女总是成群结队的,结伴干农活,谈论家长里短,分享生活技巧,形成自己的小小联盟。但这里面向来是没有她的,并非不想融入,只是偏见和嫉妒早已形成无形的隔阂,将她排斥在外。

唯一欣慰的是丈夫还算体贴,因为合适和需要而在一起的夫妻是谈不上有什么感情的,但虽然是搭伙过日子各取所需,他也依然尽到了丈夫的本分。脾气依然暴躁,说话语气重但却从未对她动过手,嘴上总挑剔嫌弃但也会主动分担些家务,对她的孩子虽算不上亲近也履行了作为父亲的责任。他待她是挺好的,最大的缺憾可能便是他从来都不曾懂过她吧,不懂清苦日子里她无谓的讲究和坚持,不理解一朵普通的栀子怎就让她如此痴迷。他们是夫妻,却没能交心,他从未真正认识过她,就像从未看见那些美丽和哀愁。

春夏秋冬,四季往来,日子不知不觉就在简单平淡里过着,油盐酱醋,一日三餐,琐碎小事里兜起的是习惯和陪伴。如果不是后来在收拾老屋时无意看见的泛黄照片,她可能都要相信也许他对她也不只是需要。那是他亡妻的照片,虽残缺大半但依然能模糊地看出她清秀的面容,特别是那双杏眼,依然保留着旧日的余韵,那一刻她突然就懂得了初见时他看着她的失神落寞。可那又怎样呢?他主外她主内,生活倒也和谐安稳,她还有什么不满足呢?人要知足,她常这样告诉自己。

生活就这样周而复始地循环,岁月漫长得像没有尽头,栀子花熬煮着艰辛,花开几度,她也就苍老几岁。而今年的苍老,不过是重复着去年的苍老。

五

她捎来消息,家中的栀子开了。那遥远的画面突然隔着冰冷的电话、透过厚重的回忆而来。清晨风起,嫩叶上沾着昨夜的晚露,晶莹剔透,暮色初临,花瓣上映着夕阳的残晖,超尘脱俗。栀子,从冬季开始孕育花苞,经过一季的风霜滋润,在盛夏开放,清凉如水,花期久远,花香清芬。那一树树洁净、一朵朵芬芳,仿佛隔着千万里也能闻到那一阵幽香。

在我的印象里,她爱极了栀子,似乎她的生命都和栀子相关联。屋外有一大块废弃空地被她捯饬成一片菜圃,冬有柑橘夏长菜苗,新鲜水嫩的青菜,红红绿绿的辣椒,时令蔬菜应有尽有,却唯独没有她爱的栀子。丈夫不爱种花也不让她种,他看不起这既不能进食又无法售卖的物种,觉得只无端浪费时间和精力。她只得将热爱转移到门前长坡旁那丛野生的栀子上,早晚各看一次,细细数着六月的到来。无人照料的野栀子生命力却极顽强,它似乎更爱山野,看雾霭晨曦,伴日月星辰,多了一份高洁和清冷。又同玫瑰的高傲不同,布满小刺让人难以靠近,它从不吝啬让世人采摘,山路边,野草旁,一簇怒放。

栀子盛放的季节,她最爱用它来装饰。胸前总是有那么一朵,洁白新鲜的花朵别在老旧的衣物上总显格格不入,但却是她唯一的坚持,任雨打风吹,岁月流逝,从不更改。她是乡村最普通的妇人,洗衣做饭、喂鸡扫地,囿于狭窄的天地操持家务,但也因为这一点坚持让她显得那么与众不同。乡下人是不讲究穿着的,但她的粗布衣服总是干净整洁的样子,自己绣上花纹或别栀子点缀。同样常年在田地劳作,她的布鞋却从不见泥泞,就连和其他妇人一起在河边淘米洗菜,她的长发都是绾成好看的模样。外出务农总不忘带回一束野花,山坡上迎风的蒲公英、路旁含苞待放的野玫瑰以及她最钟爱的淡雅栀子,放入洗净的酱料瓶中,给这一贫如洗的家增添香气与活力。当她穿着素白的衣衫,端着洗好的衣物从河岸边回家的时候,夕阳的余晖洒在她身上,发间那素雅的栀子都仿若有光。

她本不是我们村落的人,但却有着这个村落难得的优雅气质。因此她常被人议论纷纷,无聊的长舌妇面对独特新鲜的事物只会一味贬低,穷讲究也好,真娇气也罢,她从不理会那些闲言碎语。迎着那些揣度的目光,把手里的那朵栀子花别在白发间,挺着佝偻的背,一往无前地走着。

人们不承认但却艳羡她的美丽,尽管有偏见,但她持家的能力却没有人质疑。家里上上下下被打理得井井有条,一日三餐,孩子老人,田间院里,桩桩件件,事无巨细。日子久了,也落得个还算贤惠的名声。这贤惠是她作为称职的妻子和母亲的代名词,囿于厨房,弹奏柴米油盐,油烟做伴,烹煮出美味可口的饭菜。手巧且细,织的毛衣精致暖和,纳的鞋垫合脚舒适,惹得从前那些对她颇有微词的妇人都纷纷向她讨教。就连用完的酱料瓶、废弃的口袋都能被她变成桌上的装饰品,满簇的栀子插在透明的瓶里,风吹过不只有花香还有丝丝流苏飘荡。

子女们都对她很是尊敬,逢年过节的看望,时常的嘘寒问暖,如果忽视掉那声声“阿孃”的客气,相聚围坐的距离,那还是外人眼里的美满家庭,相亲相爱,其乐融融。常听长辈们夸赞她贤惠,似乎他们也只记得她的勤快能干。可我的脑海里却总是浮现这样的画面:漫长的夏日午后,她坐在门口的小板凳上,缝着全家缝不完的衣服,纳着全家纳不完的鞋底,干着永远也干不完的活。我坐在她旁边,能听到她嘴里哼出的悲伤小调。在节日庆祝、家庭团聚的时候,总是她在忙前忙后,儿女们一个电话她就增添许多要做的工作,从准备菜肴、精心烹煮再到餐前餐后的打扫善后,一个人像陀螺一样旋转,不知疲惫也无法停歇。还想到一件我以前从来没有去多想的事情,她痴迷栀子,已经达到对着花自言自语的程度,但更多时候是望着它发呆,久久沉默。栀子花开的季节也是她为数不多笑容常在的时候,那笑容来自心底,澄澈欢喜。

那时我不懂,一朵花究竟有何迷人之处,我想不只是我,也许从未有人懂过。

可当我无意间知道她的名字,忽然就懂了她为什么那么喜爱栀子花。是一次乡村调研的走访,当办事员喊出她名字时,她隔了好一会儿才缓缓应答。已经很久没有人叫过她的名字了,久到她自己都快忘记她也有个好听的名字。那个别人口中的贤惠妻子、良善母亲,其实心中有太多的委屈和伤心,而她只能忍耐,再忍耐,在年幼不知事的孙女面前哼唱悲伤的曲子,在沉默不语但终日陪伴的栀子面前无奈诉说。

于漫长的寂寥的岁月,一人花开,一人花落,无人倾听,更无人理解。

六

我最后一次见她是在去年夏天。

同样的六月,栀子如期开放,这次开得比以往更盛,白花瓣层层挤着,使出浑身解数地散发幽香,似乎要在短暂的生命里奋力留下属于它们的痕迹,又或许想让那个一生牵挂它们的女人再闻一次花香,看见美丽的盛放。

“我告诉你哦,我年轻的时候真的是很漂亮的。那个时候,我是全村长得最漂亮的女孩子。我还记得,从六月的第一天开始,每天早晨,我都会在门口的石阶上发现一朵白色的栀子花,我从来都不知道那究竟是谁放的。白色的栀子,被我放在窗台上,风吹起来的时候,那香味,到现在我都记得。”

她又笑着自言自语,眼神稚嫩得让人不忍打断。这是她那会儿常重复的话语,却只被人看作疯言疯语。别说年轻时,就算拿她半年前的模样和现在对比,都不会有人相信眼前这个脸色蜡黄,头发苍白凌乱如枯草,邋遢蜷缩在躺椅上,生活已无法自理的女人是个美人。

可我却莫名相信了她语无伦次的话语。细细端详,如果抚平眼角的皱纹,把白发重新染黑,恢复眼神里往日的清澈,还她健康的体魄和清晰的意识,那双薄嘴唇还能发出旧日的柔声细语。那么,她的确能被称为美人,我似乎也能想象出她年轻时的美丽,有栀子的清冷,更有栀子的芬芳。

她说她是全村最漂亮的女孩,那她肯定长着一双漂亮的眼睛,一双杏眼,镶嵌在不大的脸盘上,而不是像现在被纵深的纹路将眼睛包围,被沧桑的岁月吞噬掉眼里的光亮。她穿着素白裙子从乡间小路走过,在每个清绿的清晨踏上石阶,心照不宣地拿起那朵栀子花。清风吹起她的衣衫和齐肩的黑发,在她不曾细想的少年青春里,白色栀子散发着弥久的芳香。

那所静谧的村庄,有金黄的稻田,潺潺的流水,夏日晚风吹来,洁白的栀子花,在微风里荡漾,将往昔封存,幽香四溢,美人不老。

七

她是在除夕走的,正是万家灯火、热闹非凡的时刻,处处是张灯结彩、欢声笑语。

因疫情防控,一切从简,我到的时候已看不见她,一块白布就这样轻易埋葬掉一生。没有想象中的哭声动地、悲恸欲绝,更多的只是平静。长辈们忙着操持流程,来人脸上都尽力演绎着伤心和忧郁,用略带同情又忌讳的语气机械地重复着“节哀顺变”。燃烧的蜡烛前跪着的是从未叫过她一声母亲的孩子,还奔波在路上的是她早已散落扎根在各处的亲生骨肉。似乎所有人都意料到了这一天的到来,没有撕心裂肺的号啕大哭,没有绝望崩溃的无尽打闹,有的只是平静,似乎这不只是她的解脱,更是他们的。只有那卖命工作、声声凄凉的哀乐提醒着我,她是真的走了。

厨房飘来香气,锅碗瓢盆继续着交响曲,隔壁家电视里的联欢会传来欢笑,又是一派热闹温情的景象。我看着那屋子灯火通明、人进进出出,是从未有过的热闹,最终随着白布掩盖的担架和逐渐远去的车轮声归于寂静。

爆竹声响,欢歌齐唱,又是万家团聚时。只有那几株孤单的栀子还在冷风中独自孕育着花苞,等待着六月的盛放。

到那时,梳着两条短短的俏皮麻花辫的女孩穿着碎花连衣裙站在山野,纤细的脚踝上是洁净的白色袜子。她提着一个花篮,用蓝底花布严丝合缝地盖着,半蹲在地上,长长的裙边被染上了青草的颜色,头上还插着枝带露的栀子。她专心地捡拾散落一地的栀子花瓣,耐心而温柔,欢喜又沉静。

那时,她不是别人的女儿、妻子、媳妇、母亲,她只是她自己,是那美丽迷人骄傲无畏的六月栀子。