领导员工交互视角下工作场所文明行为规范化研究

毛畅果,张皓博

(首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

一、引言

在过去的二十多年里,工作场所中的负面行为得到了组织研究者的广泛探讨。 最初,相关研究主要聚焦在一些表现形式较为剧烈的负面行为上,比如暴力行为、 越轨行为、 欺凌行为等[1]。 直到Andersson 和Pearson 开创性地提出工作场所不文明行为(Workplace Incivility)的构念,隐蔽性较强的负面行为才开始引起人们的关注。 工作场所不文明行为是指违背人际尊重、伤害意图不明确的低强度负面工作行为[2]。以往的研究者提出,不文明行为具有三个重要特点:一是违背人际规范,表现为言语或非言语的不尊重;二是伤害意图模糊,较难断定实施者是无心之举还是故意而为;三是强度低,由于不涉及肢体冲突,不文明行为具有较强的隐蔽性[2-3]。 在工作情境中,典型的不文明行为包括:说话颐指气使、随意打断谈话、公开贬损他人、无视他人贡献等[3]。自工作场所不文明行为构念被提出之后的最初十年中,对于工作场所不文明行为的学术探讨既小众又缓慢。 直到最近十年,随着各界对和谐工作环境的日益重视,工作场所不文明行为获得了越来越多的关注,相关研究数量达到上一个十年的10 倍之多[4-5]。

已有研究为厘清工作场所不文明行为的理论脉络提供了丰富的实证基础,但一些关键性的问题仍亟待更加深入的探讨。 首先,防范不文明行为的核心在于实施者而非受害者,但绝大多数的现有研究基于受害者视角,或是检验不文明行为会如何影响受害者的情绪、认知、态度和行为,或是探讨不文明行为受害者的个体特征[6-10]。 相比之下,从实施者出发的讨论还远远不够,特别是一些更前端的个人特征(如文化价值观)会如何影响不文明行为的实施,仍有待进一步关注[5]。 其次,研究者们很早就指出,不文明行为的实施者和受害者并不是固定和绝对的,在人际互动的过程中,施受双方的角色很可能发生相互转化[2,11]。 基于此,考察不文明行为受害者向实施者的角色转变具有重要的理论和实践意义[4]。最后,已有研究大多分别探讨不文明行为实施者或受害者中的某一方,但实际上,同一个实施者(或受害者)面对不同的受害者(或实施者)时的反应很可能有所不同[12],基于施受双方交互视角的研究可以更好地厘清不文明行为的发生机制及影响因素。

因此,在探讨工作场所不文明行为的干预策略时,充分考虑不同个人特征的实施者与受害者之间的相互作用,将有助于组织制定有针对性的管理措施,营造互尊互重的和谐环境,从而有效地规范工作场所文明行为。 本研究依据人际互动理论和社会学习理论,基于实施者和受害者的双重视角,构建多层次研究模型,探讨领导和员工的权力距离会如何共同影响不文明行为的实施和效仿,以帮助研究者和管理者更好地理解和干预组织中的工作场所不文明行为。

二、理论与假设

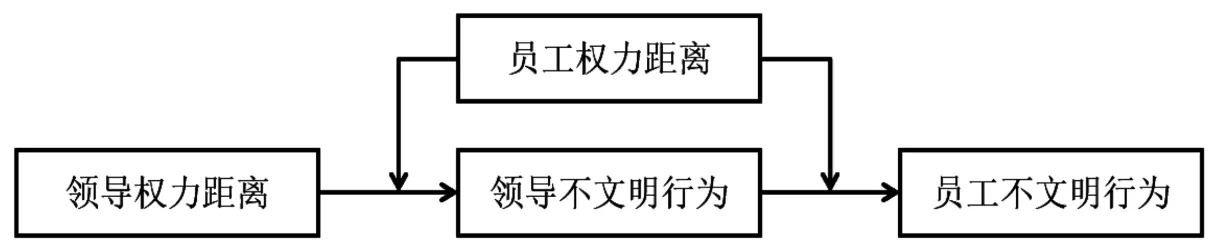

在日常工作中,领导行为往往会对组织和员工产生深刻的影响。 研究发现,在工作情境中发生的不文明行为往往来自直接领导,并且作为组织的正式权威,领导所表现出的工作行为对员工具有潜移默化的示范作用[13]。 因此,为了厘清工作场所不文明行为的发生机制与干预措施,本研究一方面从行为实施的角度,检验领导权力距离会如何影响领导的不文明行为,另一方面从行为效仿的角度,考察来自领导的不文明行为会如何进一步影响员工的不文明行为(如图1 所示)。

图1 研究模型图

(一)工作场所不文明行为的实施

研究表明,领导的行为风格在很大程度上受其所持有的文化价值观影响[14]。 虽然文化价值观起源于国家层面的调查,但实际上,生活在同一个社会文化环境中的不同个体所持有的文化价值观也存在非常大的差异[15]。 特别是由于最初的文化价值观研究以员工为样本,这使得文化价值观对于解释某些组织现象具有重要的意义[16]。

作为文化价值观的重要维度之一,权力距离(Power Distance)是指人们对权力不平等分配的接受程度[15]。 在组织情境中,持有高权力距离文化价值观的员工倾向于将上下级之间的权力差异合理化,他们尊重层级的优越性,认为组织中拥有职位权威的人应该受到遵从,员工无权挑战和质疑领导;相反,持有低权力距离文化价值观的个体相信员工和领导拥有平等的权力,每个人都应享有话语权,员工可以质疑领导的意见[17]。

基于近百篇文献分析的研究发现,权力距离文化价值观无论是对于个人指向的工作变量(如道德倾向、工作行为、工作动机),还是对于人际指向的结果变量(如程序公平、冲突管理、团队合作)都具有独特的解释效力[18]。 特别地,工作场所不文明行为与组织中的尊重规范和权力地位密切相关,由于权力距离文化价值观反映了个体对不平等的主观感知,它会在很大程度上塑造上下级之间的权力关系[5]。因此,考察领导所持有的权力距离文化价值观能够在很大程度上预测领导对员工实施的不文明行为。 具体而言就是:高权力距离的领导往往不会太顾及员工的情绪,容易将上级对下级的不公正或不尊重视为正常的事情,其所在团队的员工更可能遭遇不文明行为;相比之下,低权力距离的领导在工作中更加尊重员工,较少实施不文明行为。

假设1:领导权力距离会正向影响领导不文明行为。

根据人际互动理论,当人际互动双方具有合拍的个人特征时,其互动关系会更加积极和惬意[19]。就权力关系而言,如果人际交往的一方是主导型,另一方是服从型,并且双方都认同自己的角色定位,那么双方会拥有良好的关系质量,反之则会引起权力挣扎[20]。 因此,对“上级应该在多大程度上拥有主导权”这一问题能否达成共识,是影响领导和员工互动关系的关键因素[21]。 当领导和员工的权力距离文化价值观相契合时,双方容易形成相互配合的工作风格,从而体验到较高水平的满意度;当领导和员工的权力距离文化价值观不一致时,双方在人际互动的过程中会被彼此的角色定位困扰,这将有损双方的关系质量,甚至导致关系失调和冲突[20]。 因此,即便是在同一个团队中,由于和领导权力距离文化价值观的匹配程度不同,不同员工遭受到的领导不文明行为也会有所差异。 低权力距离的员工行事更为主动、喜欢控制工作、不惧挑战权威,这会让高权力距离的领导感受到更强烈的权力冲突,从而更多地对其实施不文明行为。 同时,相比起高权力距离的员工,低权力距离的员工本身就对人与人之间的不尊重和不平等更为敏感,而不文明行为以违背人际尊重为主要特征,因此低权力距离的员工会更容易感知到来自领导的不文明行为[22]。

假设2:员工权力距离会调节领导权力距离与领导不文明行为之间的关系。 员工权力距离越低,这一关系越强;员工权力距离越高,这一关系越弱。

(二)工作场所不文明行为的效仿

社会学习理论指出,人们常常会通过观察周围的人来进行学习,因此个体的行为很容易受到身边重要角色的影响。这些重要角色可能是关系亲近的人、能力突出的人或是具有权威的人[23]。作为组织的正式权威,领导具有重要的示范引导作用,领导的言谈举止会让员工深刻意识到,什么样的行为方式是适宜的。 因此,在长期频繁的工作交往过程中,员工很可能会有意无意地效仿领导的日常行为,而且这种效仿对于不文明行为的学习具有尤为深刻的影响[24]。 因此,在工作中遭遇来自领导的不文明行为后,团队员工也可能在潜移默化的过程中进行效仿。

假设3:领导不文明行为会正向影响员工不文明行为。

当然,并非所有的员工都会效仿领导的负面行为,权力距离文化价值观也会影响员工对领导不文明行为的反应。 高权力距离的员工认为上下级之间是不平等的,他们不仅更容易将来自领导的不尊重对待视为理所当然,而且特别关注拥有高权力地位的人及其行为[22]。 他们更有可能认为领导之所以能够成为领导,是因为表现出了某些值得尊重和学习的行为方式[25]。 因此,相对于低权力距离的员工,高权力距离的员工更可能将领导视为榜样,追随和效仿领导的工作行为,即便这种行为是负面的。 相反,低权力距离的员工并不认为领导具有崇高的地位或特殊的能力,他们更愿意去模仿优秀的人而非特定领导[22]。 此外,由于不文明行为所违背的人际尊重是低权力距离员工最为在意的,他们更可能对不文明行为进行自觉的抵制,并本着“己所不欲勿施于人”的心理来避免效仿领导的这一负面行为。

假设4: 员工权力距离会调节领导不文明行为与员工不文明行为之间的关系。 员工权力距离越高,这一关系越强;员工权力距离越低,这一关系越弱。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究采用调查问卷的方法,以团队为单位收集领导—员工配对数据,每个团队包括一位领导及其下属的多名成员。 员工问卷包括领导权力距离、员工权力距离、领导不文明行为和员工的人口统计学信息,由团队成员填写;领导问卷包括员工不文明行为和领导的人口统计学信息,由团队领导填写。 在调查过程中,调研人员事先向调查对象解释了研究目的和保密性原则,并提醒调查对象根据实际情况认真作答。 在调查结束后,调查人员仔细核查问卷信息并进行编号,以便于准确匹配团队中的领导问卷和员工问卷。

剔除无效问卷或关键变量缺失的问卷后,进一步删除团队成员数据少于3 人的样本,最终得到的有效配对样本来自商业服务业、公共服务业、金融业、信息技术业等行业的77 个团队,包括77 名领导(回收率为85.56%)和419 名员工(回收率为93.11%)。团队规模为3~10 人,平均成员数为5.415人。 其中,男性占比30.55%,女性占比69.45%;年龄区间为20~62 岁,平均年龄28.392 岁;工龄区间为1-38 年,平均工龄6.321 年;高中及以下学历占比7.64%,大专学历占比48.69%,本科学历占比40.57%,硕士或博士学历占比3.10%。

(二)测量工具

本研究使用广泛被认可、信效度较高的成熟量表,采用李克特6 点量表的形式。 为了确保中英文量表的一致性,通过“翻译—回译”程序以保证翻译准确性[26]。

领导权力距离。采用Earley 和Erez 的量表,共8 个题目。领导权力距离由团队成员根据领导的日常工作行为进行评价(从1=“非常不同意”到6=“非常同意”),代表性题目如“我的领导在工作中要求下属服从”“我的领导不喜欢下属有不同的意见”[17]。 本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.910。采用聚合团队成员评价的方式来测量领导权力距离,是考虑到权力距离以弱势成员的价值体系为基础,因此,从员工的角度来测量可以更准确地反映领导的实际行为倾向,避免领导自我报告可能存在的偏差[27]。 组内一致性检验结果表明,团队成员对领导权力距离评价的Rwg 均值为0.853,Rwg 中值为0.874,91.4%的团队Rwg 在0.700 以上,表明团队成员评价达到了聚合的标准[28-29]。

员工权力距离。采用Dorfman 和Howell 的量表,共6 个题目[30]。由员工根据自己的想法进行自我报告(从1=“非常不同意”到6=“非常同意”),代表性题目如“领导应该尽量少询问员工的意见”“员工不应该反对管理层的决策”。 本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.776。

领导不文明行为。采用Cortina 等人的量表,共7 个题目[31]。员工需要报告自己日常工作中在多大程度上遭遇来自团队领导的不文明行为(从1=“从未如此”到6=“总是如此”),代表性题目如“对你做出贬损性的评价”“质疑你在所负责事项上的判断”。 本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.894。

员工不文明行为。 同样采用Cortina 等人的7 个题目,由领导根据员工的日常行为表现进行评价(从1=“从未如此”到6=“总是如此”),代表性题目如“很少关注别人的发言和看法”“在职业圈子中忽视或排斥别人”[31]。 本研究中该量表的Cronbach's α 系数为0.791。

控制变量。 考虑到人口统计学变量对工作场所不文明行为的潜在影响,控制变量包括员工和领导的年龄、性别、工龄和学历[4]。

(三)分析策略

使用SPSS 26.0 和Mplus 8.3 对数据进行统计分析。 采用多层次分析模型进行路径分析时,根据刘东等人提出的方法,将领导权力距离和人口统计学变量设定为团队层次,将员工权力距离和人口统计学变量设定为个体层次,对中介变量(领导不文明行为)和因变量(员工不文明行为)不设定层次[32]。为了更准确地估计多层次的调节效应和中介效应,对团队层次的预测变量进行总均值中心化,对个体层次的预测变量进行组均值中心化,对所有控制变量进行总均值中心化。

四、分析结果

(一)验证性因子分析

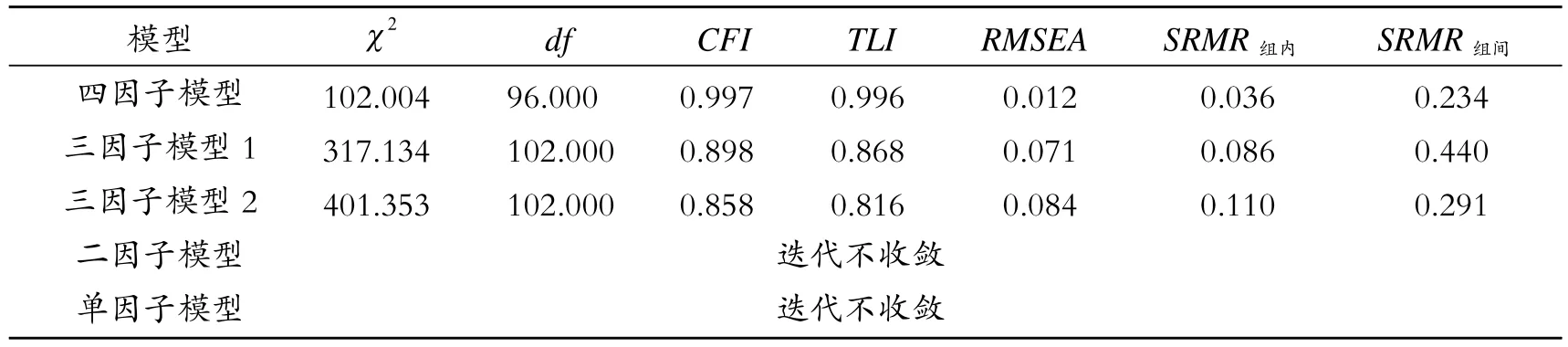

为了避免共同方法偏差,本研究的数据采集方式包括员工对领导的评价(领导权力距离)、员工的自我报告(员工权力距离和遭受到的领导不文明行为)、 领导对员工的评价(员工不文明行为)。Harman's 单因子检验的结果表明,所有测量题目未转轴的最大因子解释变异量为24.11%,表明本研究的结果受到共同方法偏差影响的概率较低[33]。 进一步通过多层次的验证性因子分析,考察领导权力距离、员工权力距离、领导不文明行为、员工不文明行为的区分效度。 将变量的测量题目均随机打包为3 个,基于最大似然估计的多层次验证性因子分析如表1 所示。 结果表明,二因子模型和单因子模型均迭代不收敛;与三因子模型相比,四因子模型对数据的拟合度更好(χ2= 102.004,df =96.000,CFI = 0.997,TLI = 0.996,RMSEA=0.012,SRMR组内= 0.036,SRMR组间= 0.234)。 因此,本研究模型中的四个核心变量具有较好的区分效度。

表1 多层次验证性因子分析

(二)描述性统计与相关性

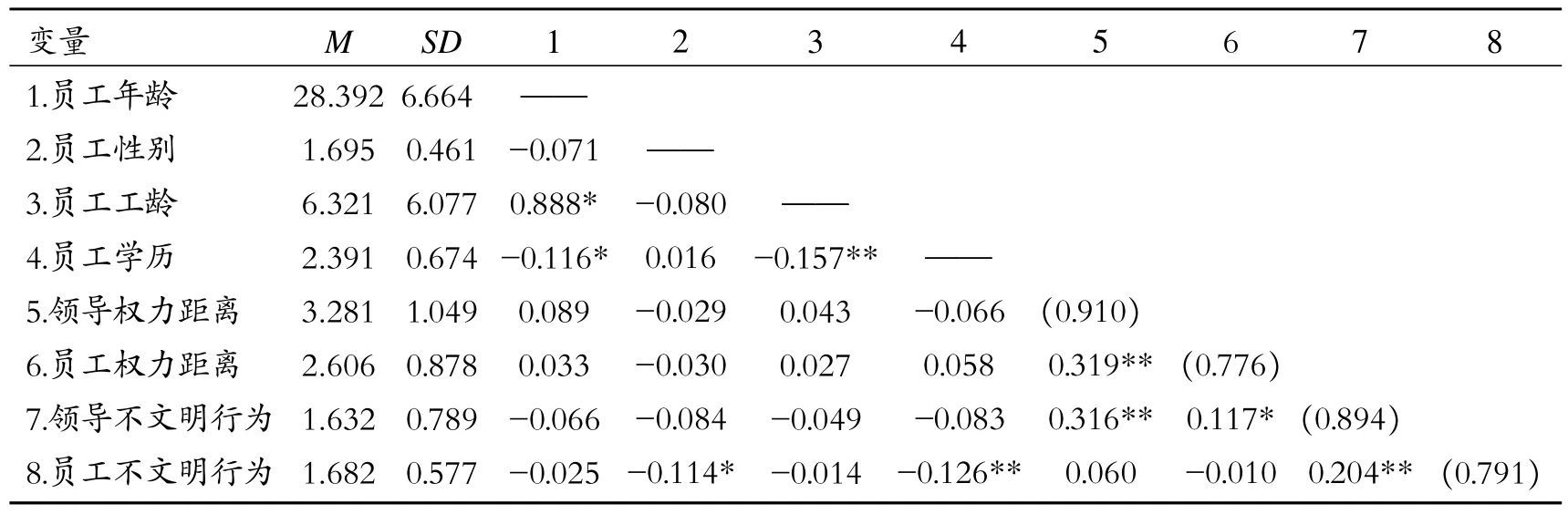

各变量的均值、 标准差和相关系数如表2 所示。 领导权力距离与领导不文明行为显著正相关(r = 0.316,p <0.01),领导不文明行为与员工不文明行为显著正相关(r = 0.204,p <0.01),为假设1和假设3 提供了初步的实证依据。

表2 变量的均值、标准差和相关系数

(三)假设检验

1.领导权力距离对领导不文明行为的影响

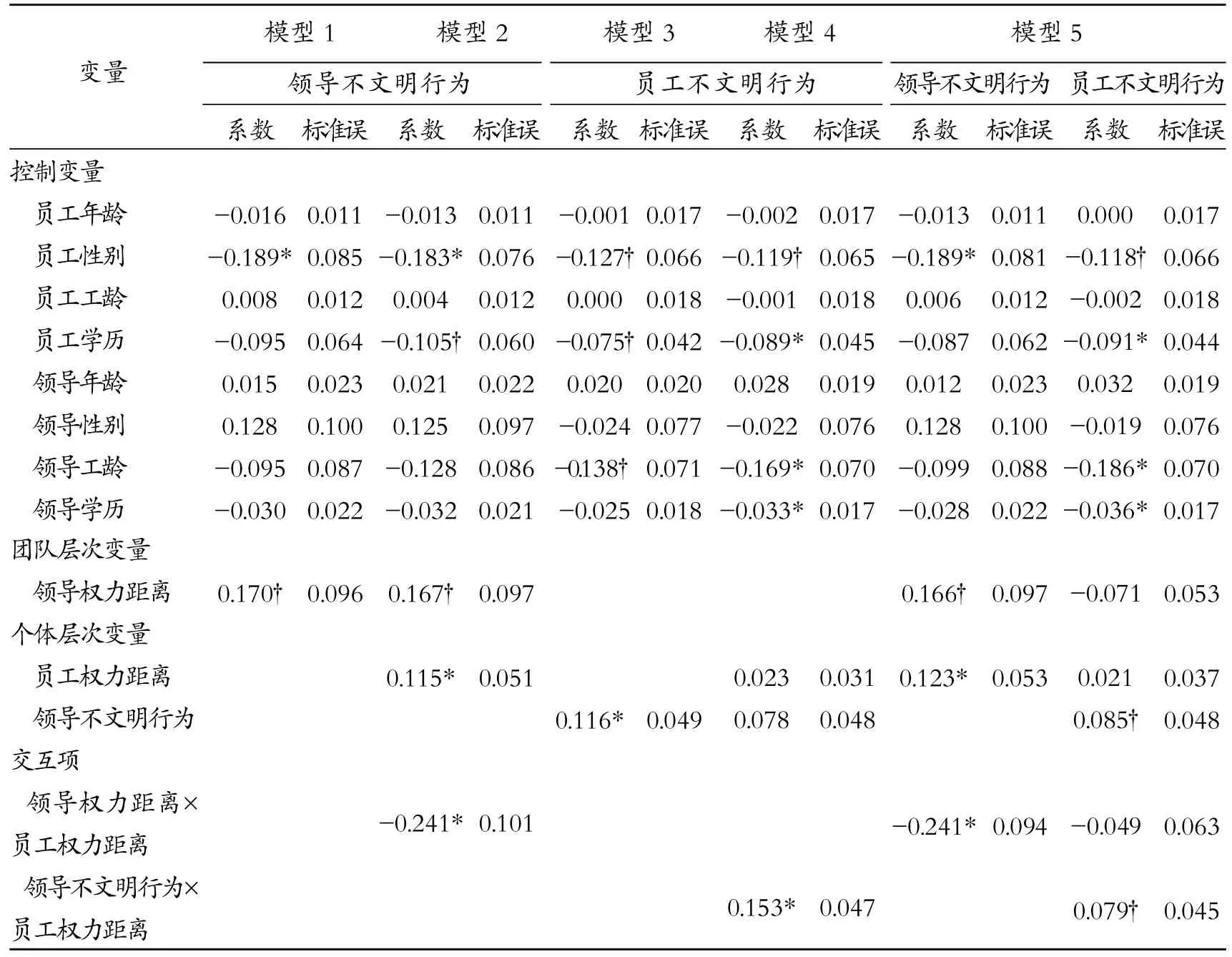

在进行假设检验之前,通过估计空模型来检验中介变量和因变量的组间差异。 结果表明,领导不文明行为(ICC=0.072)和员工不文明行为(ICC=0.170)的组间差异明显,适合进行多层次分析。表3 展示了多层次回归分析结果。

表3 多层次回归分析结果

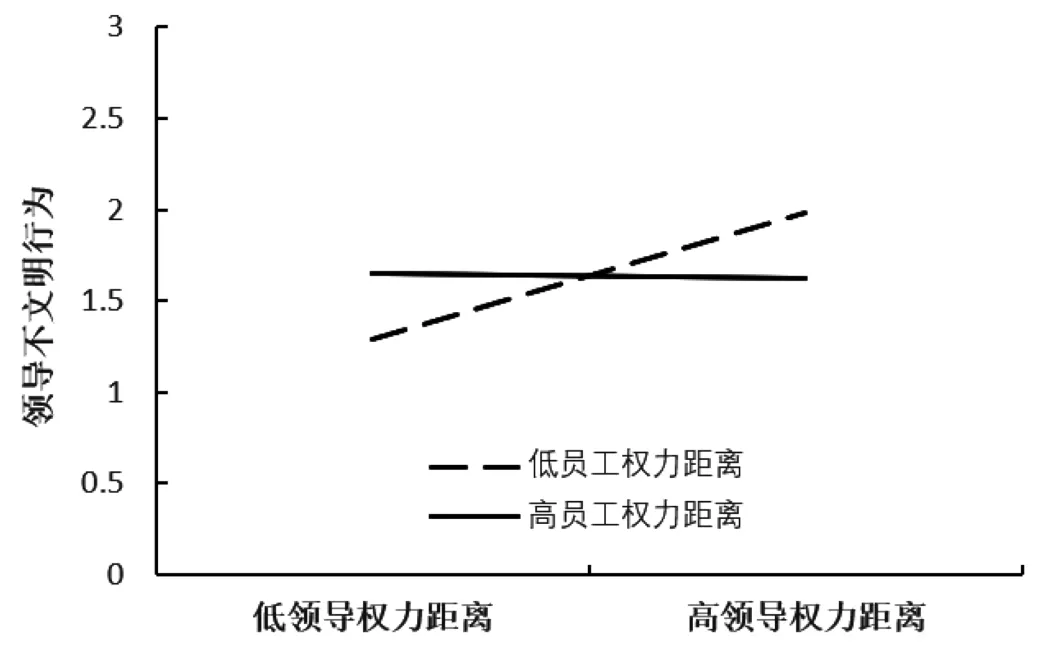

假设1 提出领导权力距离会正向影响领导不文明行为。 如表3 模型1 所示,控制了领导和员工的人口统计学变量后,领导权力距离对领导不文明行为具有显著的正向影响(γ= 0.170,p <0.10),假设1得到支持。假设2 提出员工权力距离会调节领导权力距离与领导不文明行为之间的正向关系。如表3模型2 所示,领导权力距离与员工权力距离的交互项对领导不文明行为具有显著的负向影响(γ= -0.241,p<0.05)。 以高于和低于均值一个标准差作为高和低水平的代表,简单斜率检验显示,对于低权力距离的员工,领导权力距离对领导不文明行为具有显著的正向影响(B= 0.349,p= 0.003),对于高权力距离的员工,这一影响不显著(B= -0.014,p= 0.913),且两个影响系数之间的差异显著( ΔB= 0.363,95% CI = [0.067,0.659])。 调节效应图如图2 所示。 假设2 得到支持。

图2 员工权力距离对领导权力距离与领导不文明行为关系的调节效应

2.领导不文明行为对员工不文明行为的影响

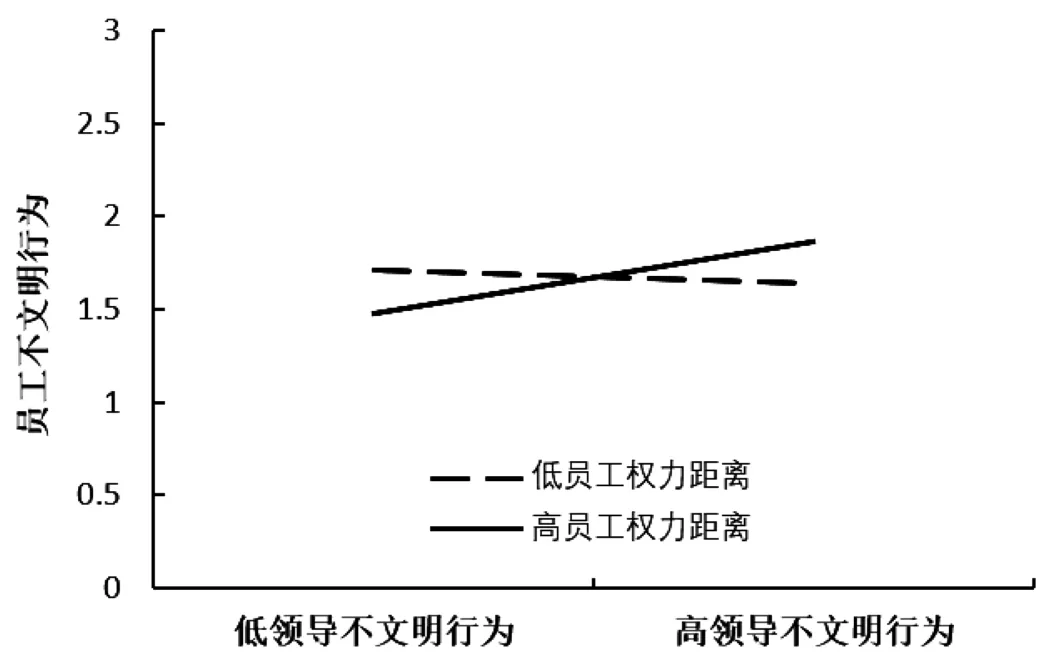

假设3 提出领导不文明行为会正向影响员工的不文明行为。 如表3 模型3 所示,领导不文明行为对员工不文明行为具有显著的正向影响(γ= 0.116,p<0.05),假设3 得到支持。假设4 提出员工权力距离会调节领导不文明行为与员工不文明行为之间的正向关系。 如表3 模型4 所示,领导不文明行为与员工权力距离的交互项对员工不文明行为具有显著的正向影响(γ= 0.153,p<0.05)。 简单斜率检验表明,领导不文明行为确实会显著正向影响高权力距离员工的不文明行为(B= 0.194,p=0.004),但对于低权力距离的员工,这一影响并不显著(B= -0.037,p= 0.459),且两个影响系数之间的差异显著(Δ B= 0.231,95% CI = [0.093,0.369])。 调节效应图如图3 所示。 假设4 得到支持。

图3 员工权力距离对领导不文明行为与员工不文明行为关系的调节效应

3.整合模型检验

为了更加完整地验证本研究的假设模型,根据Edwards 和Lambert 等人的调节路径分析思路,同时检验员工权力距离对“领导权力距离—领导不文明行为”和“领导不文明行为-员工不文明行为”这两阶段影响的调节效应[34]。 构建分别以领导不文明行为和员工不文明行为为结果变量的回归方程,将研究模型中所有的预测变量及其交互项都放入方程中,分析结果如表3 模型5 所示。 领导权力距离(γ= 0.166,p<0.10)、领导权力距离与员工权力距离的交互项(γ= -0.241,p<0.05)会显著影响领导不文明行为,即对于低权力距离员工而言,领导权力距离与领导不文明行为之间的正向关系更强。领导不文明行为(γ= 0.085,p<0.10)、领导不文明行为与员工权力距离的交互项(γ= 0.079,p<0.10)会显著影响员工的不文明行为,即领导不文明行为对高权力距离员工的不文明行为具有更强的正向影响。 基于此,本研究的假设模型得到整体验证。

五、结论与讨论

(一)研究结论

基于人际交互理论和社会学习理论,本研究探讨了领导和员工的权力距离文化价值观会如何共同影响工作场所不文明行为。 数据分析结果表明,领导权力距离会显著正向影响领导不文明行为,而员工遭遇的领导不文明行为又会进一步正向影响员工的不文明行为。 此外,员工权力距离会调节领导权力距离与领导不文明行为之间、领导不文明行为与员工不文明行为之间的关系。 对于低权力距离的员工,领导权力距离对领导不文明行为的正向影响更强;对于高权力距离的员工,领导不文明行为对员工不文明行为的正向影响更强。

(二)理论贡献

以往很多研究基于“实施者捕食”的视角,关注不文明行为受害者的个人特征[35-36]。 这类研究指出,相比起具有高水平负面情绪的个体,那些拥有积极情绪、正面能量、较强自信心的人可能更少遭遇不文明行为,相应的管理实践也更加强调对受害者的情绪疏解和心理援助。 最新的元分析表明,虽然某些特定的个人特征确实与工作场所不文明遭遇有关,但环境因素(如领导风格、团队文化等)才是影响组织中不文明行为的关键[4]。 本研究同时关注实施者和受害者,从领导和员工交互的视角,探讨工作场所不文明行为的干预措施,研究结论具有以下四个方面的理论启示。

第一,本研究有助于丰富不文明行为前因变量的实证结论。 大量研究检验了组织中不文明行为的结果变量,但对于不文明行为是如何发生的这一问题仍有待深入探讨[4]。已有的针对前因变量的研究也存在以下不足:一方面,这类研究更多关注受害者的个人特征,较少检验实施者在不文明行为发生过程中扮演的重要角色;另一方面,此类研究侧重于考察情绪类或态度类变量对不文明行为实施的影响,一些更前端因素的作用较少得到实证检验。 本研究从文化价值观的角度入手,发现领导的权力距离会显著影响工作场所不文明行为的实施,响应了以往学者对于探讨更前端影响因素的号召[5]。

第二,本研究从领导—员工交互的视角,关注不文明行为受害者和实施者的角色转换,考察员工会如何效仿领导的不文明行为。 虽然以往学者一致认为不文明行为很容易被效仿,但这一效仿机制却较少得到实证检验[4]。 本研究发现,领导作为影响员工的重要角色,其在工作交往中实施的不文明行为很可能引发员工的效仿。 这一结果也证实了早期学者提出的不文明行为螺旋升级效应:在不文明行为的发生和发展过程中,施受双方的角色行为存在相互感染和连续传播[11]。

第三,不文明行为属于人际交往范畴,因此Andersson 和Pearson 等人从概念提出之初就指出,受害者和实施者会共同影响工作场所中的不文明行为[2]。根据人际互动理论,人与人之间始终存在对于权力定位的纠葛[20]。 当人际双方认可的权力关系模式相一致时,双方会根据彼此的偏好来调节自己的行为,形成和谐积极的人际互动结果,反之则容易引发冲突。 本研究考察了领导和员工在权力距离上的兼容性会如何影响工作场所不文明行为,有别于只关注受害者或实施者其中一方的已有研究,同时也有助于拓展人际互动理论的应用边界。

第四,已有相关研究大多采用单一层次的研究设计和基于自我报告的数据。 本研究基于多层次的视角考察工作场所不文明行为的影响,采用领导—员工配对的团队数据来检验跨层次的研究模型,响应了学者们长期以来对于多层次不文明行为研究的呼吁[5]。

(三)实践启示

近年来,组织管理者对工作场所不文明行为的关注与日俱增,其原因在于:一方面,不文明行为普遍存在于工作中。 调查显示,99%的员工曾目睹他人遭受不文明行为,98%的美国员工曾遭遇不文明行为,其中50%的员工甚至每周都会遭到不文明对待[3,37]。 另一方面,不文明行为虽然具有较强的隐蔽性,但却会对组织和员工带来破坏性的影响。 大量实证研究表明,不文明行为会极大地增加受害者的负面情绪、心理压力、认知干扰、离职意向,显著降低受害者的绩效水平和组织效率[4]。据统计,每年由于员工遭受不文明行为而引起的公司经济损失超过14000 美元/人[38]。 就长远来看,防范工作场所不文明行为的最佳方式不是单纯地采取某种具体的手段去平息负面影响,而是积极建立正式或非正式的管理干预机制,减少工作场所不文明行为造成的各种损失,促使组织与员工共建共治共享和谐有序的工作环境。

从领导选拔的角度来看,由于不文明行为强度低、伤害意图模糊,很容易让实施者否认伤害意图,甚至将之归因为受害者的误会或过于敏感。 因此,事先基于实施者的角度采取管理措施,会有利于遏制不文明行为,防范于未然[39]。 本研究的结论表明,领导权力距离会显著正向影响领导的不文明行为,并进一步正向影响员工的不文明行为。 此外,员工权力距离会减弱领导权力距离与领导不文明行为之间的关系、增强领导不文明行为与员工不文明行为之间的关系。 这就意味着,高权力距离的领导更可能在工作中实施不文明行为,且其不文明行为对于不同的员工都会产生明显的负面影响:低权力距离的员工可能会遭受更高水平的领导不文明行为,高权力距离的员工可能更容易效仿领导的不文明行为。 通常来看,深层次的个体特征(如文化价值观等)较难在短时间内改变[21]。 因此,组织在选拔领导时,应当注重对领导候选人在权力距离等价值观方面的考量,以遏制组织中不文明行为的主要源头。

从组织培训的角度来看,本研究的结果表明,遭受不文明行为的员工也可能对领导行为进行效仿,从而由受害者转变为实施者。 因此,为了避免不文明行为在团队和组织中不断扩展和蔓延,组织可以制定行为准则、开展工作培训,帮助员工树立工作交往中的相互尊重意识。 特别地,组织应开发有关领导方式和管理技能的培训项目,激励领导在以身作则的基础上,加强对团队中不文明行为的主动干预,防微杜渐,避免更多员工成为不文明行为的实施者。 当然,组织也可以加强与人际冲突和情绪管理相关的培训,从而在一定程度上缓解不文明行为对员工的负面影响。

从文化培育的角度来看,根据社会学习理论,个体会通过观察他人进行间接学习,这种观察既包括他人行为本身,也包括这种特定行为所引发的结果。 因此,当工作场所不文明行为不可避免发生,特别是当领导本身就是不文明行为的实施者时,组织应实施有针对性的奖惩机制来及时矫正不文明行为,并通过实施零容忍政策,及时警示和纠正不文明行为,减少不文明行为的传播和升级。 就积极的长效机制而言,组织可以借鉴国外的管理实践经验,通过开展工作场所文明尊重项目(Civility,Respect and Engagement in the Workforce,CREW),制定一整套行之有效的正向管理干预方案,营造相互尊重的工作氛围,培育文明有礼的组织文化,激励员工共同维护和谐有序的工作环境[40]。

综上所述,本研究为预防和干预不文明行为、消除人际冲突隐患、提高生产效率提供了有益的管理思路。

(四)局限与展望

本研究为探讨工作场所不文明行为的实施和效仿提供了实证启示,但受到主客观因素的影响,仍存在以下不足之处。 第一,虽然本研究的调查数据来自领导和员工双方,但同一时间点采集的横截面数据依然可能带来共同方法偏差问题。 尽管数据分析结果表明,核心变量具有良好的区分效度,且跨层次的交互效应不太可能源自共同方法偏差,但基于纵向数据的后续研究可能更有助于更好地支持本研究的结论[41]。 第二,遭遇来自领导的不文明行为之后,员工可能产生各种行为反应。 本研究仅关注员工对领导行为的效仿,但事实上,经历不文明遭遇的员工也可能以更加剧烈的反应形式(如报复行为、反生产行为等)进行反击,未来的研究可以对此进一步考察[11,42]。