高中语文古诗中的中华传统美德教学探究

杨璐璐 李胜清

近年来,国家十分重视中华传统美德教育,并将语文课程列为弘扬中华传统美德的重要课程。2019年中共中央、国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》,明确要求要传承和弘扬中华传统美德,以加强新时代公民道德建设。2021 年 1 月初,教育部印发了《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》文件,文件中明确将“中华传统美德”列为中华优秀传统文化教育的三大主题之一,并且指出“语文是落实中华优秀传统文化教育的核心课程,要全面体現中华优秀传统文化蕴含的核心思想理念、人文精神和传统美德,引导学生体悟中华优秀传统文化中蕴含的爱国情怀、中华精神。”

一、中华传统美德的界定及其教学现状

(一)基本界定

目前对中华传统美德的界定十分丰富,但意见不一。有的从中华传统美德的内涵来谈,肖群忠认为:“‘传统道德是指我国先哲概括创造出的道德规范,是在历史长河中为老百姓所长期践行的一种实践文化。‘传统美德则是对‘传统道德这个总属概念做出的进一步的价值界定,指的是‘传统道德中那些以当今时代为衡量标准仍然合理的成分和精华部分。”张博颖认为:“中华传统美德是在中华民族的历史上存在过的,在今天仍有着生命力的优秀道德理论、规范、行为等的总和。”有的则从中华传统美德价值来谈,如白云翔认为:“中华传统美德是中华优秀传统文化的精髓。”李智斌对此作了进一步阐释:“中华传统美德是中华文化的精髓,蕴含着丰富的道德资源,熔铸了中华民族坚定的民族志向、高尚的民族品德和远大的民族理想,是世代相传的民族智慧,是建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的精神力量。”

尽管上述对中华传统美德的界定各有不同,但还是可以从中总结出几点对中华传统美德共同的理解:一方面,中华传统美德是精髓,它经过了精心概括与创造,它历经了历史实践,是中华民族智慧的结晶;另一方面,中华传统美德是与时俱进、生生不息的传统美德。综上,对传统美德下定义:中华传统美德是中华优秀传统文化的精髓,是在中华民族的历史上存在过的、在今天仍有着生命力的优秀道德理论、规范、行为等的总和。

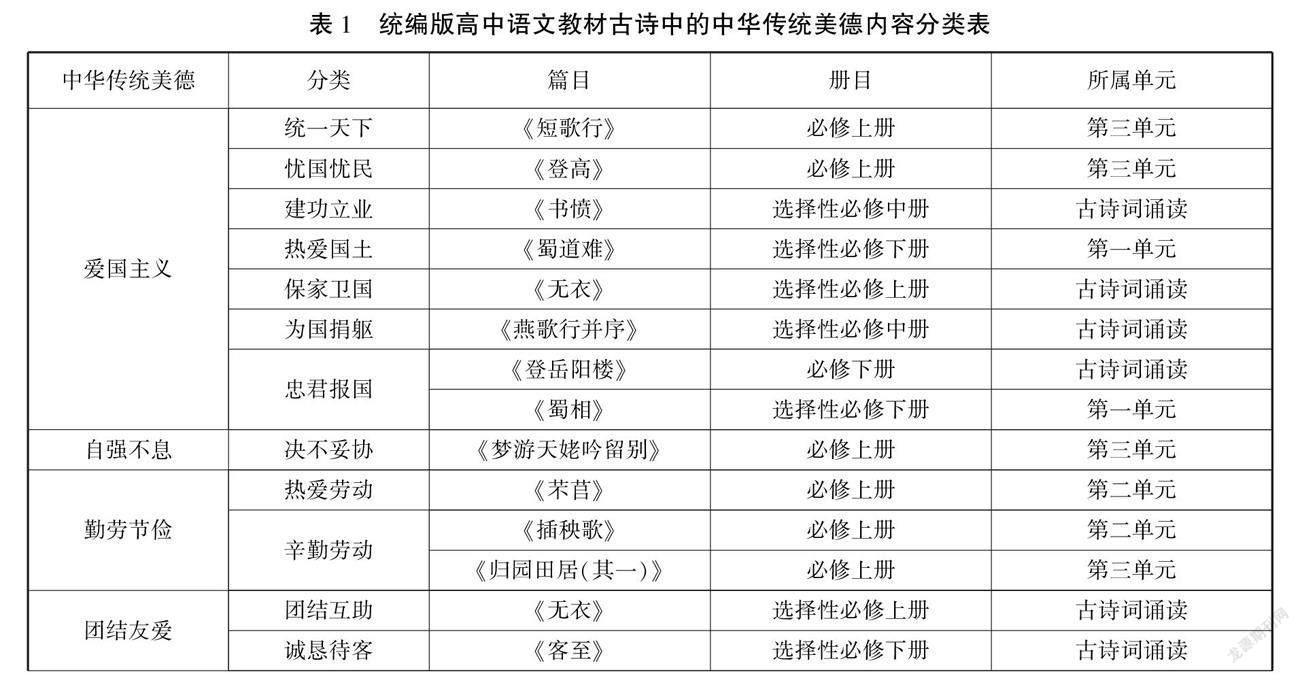

中华传统美德的内容也十分丰富。2017 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》针对中华传统美德的内容中指出:“中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德理念和规范,如天下兴亡、匹夫有责的担当意识,精忠报国、振兴中华的爱国情怀”,“传承发展中华优秀传统文化,就要大力弘扬自强不息、敬业乐群、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲等中华传统美德。”下文根据这份文件,将统编高中语文教材古诗中的中华传统美德的基本内容分为爱国主义、自强不息、勤劳节俭、团结友爱四个类别。

(二)教学现状

目前,高中语文教材五册书目中共有 26篇古诗,其中涉及中华传统美德的共有13篇,占教材古诗总篇目的比重高达 50%,体现了中华传统美德教育在古诗教学中的重要性。然而,现行的高中语文课程对中华传统美德在高中语文古诗中的教学并不重视。

不重视的原因是多方面的。首先,在应试教育的大背景下,学生把古诗当作轻松得分的填空题,因此,古诗也成了教师最不需要讲解的客观题。学生与教师的观念都是记清楚就好了,没必要花时间在考试以外的地方。其次,古诗距今久远,不光学生,就连教师理解起来都颇为费力。如理解《登高》中颈联的八重内涵、理解《涉江采芙蓉》的“采之欲遗谁”等。要在理解古诗的基础上,进一步探寻中华传统美德的意蕴更是难上加难。最后,传承与弘扬中华传统美德并不是一蹴而就的,即使教师有心将传统美德融入古诗教学,学生也不一定能真正领会其内涵。

值得欣喜的是,随着近些年新政策的出台,越来越多的教师开始意识到中华传统美德在语文教学中的重要性,并对古诗中的中华传统美德意蕴展开了研究。有的研究者将古诗按主题分类,分为边塞诗、山水诗、离别诗等,从而分别探索这几类古诗中的中华传统美德内涵。有的提出了多种中华传统美德古诗的教学方法,如利用多媒体技术、实践活动、节日元素等渗透中华传统美德。中华传统美德历久弥新,我们应该始终保持向前看的态度,探索更多有关中华传统美德古诗的教学策略。

二、统编高中语文教材中中华传统美德古诗的编排特点

(一)篇目梳理

统编高中语文教材分为必修和选择性必修两部分,其中,必修分为上下两册,选择性必修分为上册、中册以及下册。必修上册二、三单元的古诗涉及爱国主义、自强不息、勤劳节俭三种不同中华传统美德;必修下册的古诗涉及爱国主义一种中华传统美德;选择性必修上册、中册在古诗词诵读栏目涉及爱国主义、团结友爱两种中华传统美德;选择性必修下册第一单元及古诗词诵读栏目涉及爱国主义、团结友爱两种中华传统美德。本文中所选取的是统编高中语文教材中有关中华传统美德的古诗篇目,列表如下:

(二)分布特点

从整套教材来看,关于中华传统美德的诗歌在五册书中均有安排,且在必修与选择性必修书册分布较为均匀,由此可见,有关中华传统美德的诗歌不仅贯穿整个高中阶段的学习,而且在每个阶段都有有序的规划与安排。这样的安排不仅让诗歌这种文体得到了充分学习,也使得中华传统美德在诗歌的学习过程中更容易为学生理解与吸收。

从单元编排来看,关于中华传统美德的诗歌是按照内容去划分单元的,如必修上册中,将《短歌行》《登高》两篇涉及“爱国主义”美德的篇目编排在第三单元,这两首诗分别表现了爱国主义的不同层面:《短歌行》抒发了作者一统天下的雄心壮志,《登高》则表达了作者忧国忧民的复杂情感。再如必修上册第二单元,将《芣苢》《插秧歌》这两篇关于勤劳节俭中华传统美德的诗歌编排在第二单元,分别表现了勤劳节俭的不同层面。其中,《芣苢》流露的是对劳动的喜悦与热爱,《插秧歌》描绘的是农家辛勤劳动的场景。

从“助读系统”来看,在统编高中语文教材中,“助读系统”具体体现为单元导语、学习提示、单元学习任务、课下注释以及插图等,其中也包含着中华传统美德的内容。以统编高中语文教材必修上册的第三单元为例,共包含《短歌行》《归园田居(其一)》《梦游天姥吟留别》《登高》四篇涉及中华传统美德的古诗,分别体现了爱国主义、自强不息、勤劳节俭三种不同类型的中华传统美德。“单元导语”揭示本单元将通过古诗词的学习,激发学生对传统文化的热爱之情。“学习提示”提到,《短歌行》表达了诗人建功立业的宏愿。此外,“单元学习任务”指出,“古诗词中常常寄寓着诗人对社会的思考和对人生的感悟”,以《登高》为例,学习《登高》,要理解《登高》中忧国伤时的深沉情思。

(三)选篇特点

《普通高中语文课程标准(2017 年版 2020 年修订)》指出:“教材中的选文应具有典范性和时代性,文质兼美,体现正确的政治导向和价值取向。”结合教材及表1 可以发现,五册书目中共有 26篇古诗,包含了从西周到唐宋的大部分的名家名作,尤以诗歌发展鼎盛时期的唐诗居多,内容极其丰富。其中涉及中华传统美德知识的共有13篇,占教材古诗总篇目的比重高达 50%。

在这 13篇关于中华传统美德内容的古诗篇目中,涉及爱国主义这一传统美德的篇目数量为 8篇,占比最大且高达 61.5%,可见培养学生的爱国主义精神是传统美德教育中最重要的一环。其次占比较高的是勤劳节俭与团结友爱,数量各为3篇和2篇。最后数量较少的为自强不息,仅有一篇。总而言之,所有分布在不同古诗中的中华传统美德,都是培养高中生健全人格所必备的内容,且这些内容是根据高中生的心理及年龄特点进行编排的,是极为合理、科学的。

三、高中古诗中中华传统美德教学策略

(一)在情境中理解古诗中的传统美德

古诗创作距今久远,无论是字词的使用还是典故、韵律等的运用与现代文都有一定的差异,因此,学生要在理解古诗的基础上继续了解与学习古诗中的中华传统美德并非易事。情境教学法能通过创设与教学内容相符的情境,使学生进入到特定的情节或氛围中,从而加强学生对古诗的理解以及对古诗中传统美德的学习与认同。

创设情境首先要了解情境,即教师需引导学生还原创作背景与作者心境。以《短歌行》为例,它是曹操在赤壁之战前吟诵的,此时社会动荡,曹操心忧天下,渴盼统一。其次,创设情境需要灵活运用多种方法与工具。例如,可以借助影视作品中演员的情感表达、背景音乐的情感变化还原诗人创作此诗时的环境及心态。电视剧《三国演义》 中“横槊赋诗”部分与《短歌行》的教学内容就十分贴合,可以作为直观的教学素材。除此之外,教师还可以通过角色扮演让学生代入诗人视角朗诵诗歌,朗诵之前可以让学生先聆听名家范读,学生逐渐走进诗人世界,随后为学生提供配乐朗读,引导学生感悟诗人对一举扫平“孙刘联盟”、统一天下的渴望,引起学生对诗人心理状态的共鸣,感受诗人的爱国情怀。

(二)在专题中探究古诗中的传统美德

通过表1可知,将统编高中语文教材中的古诗按传统美德划分,共有四类,并且除自强不息这一传统美德外,其他三种传统美德在统编高中语文教材中均涉及两篇以上的古诗。专题教学能整合不同古诗中所蕴含传统美德的相同之处与不同之处,从而引导学生围绕这些相同与不同之处进行探究,因此,可以利用专题教学来开展传统美德古诗的学习。

一方面,教师可以将所有传统美德古诗整合成一个大专题,大专题下设置四个不同传统美德古诗的小专题,即爱国主义、自强不息、勤劳节俭、团结友爱,并将这些小专题学习作为学习任务分派给四个不同的小组展开探究,其中的学习任务包含搜集诗歌的创作背景、探讨作者的创作心境、诵读古诗以及围绕传统美德鉴赏古诗词句,对于涉及多篇古诗的小专题,还要对多篇古诗中传统美德的不同内涵进行比较与梳理。各个小专题的学习任务完成后,再汇总各个小专题的学习成果作为大专题学习的资料,结合这些资料,教师可以引导学生开展古诗朗诵会、围绕传统美德分享学习心得以及撰写文学短评等。另一方面,考虑到大专题学习会比较耗时,教师可以仅围绕一个传统美德小专题在课堂上展开学习,其他小专题学习可以由此借鉴学习方法,让学生在课后自主学习。

(三)在生活中寻找古诗中的传统美德

如前文所述,古诗创作年代久远,读现代文毫不费力的学生读起古诗来会皱起眉头,但中华传统美德“是在中华民族的历史上存在过的、在今天仍有着生命力的优秀道德理论、规范、行为等的总和”,也就是说,可以利用传统美德的古今共通性来学习古诗,帮助学生领悟古诗中的传统美德。然而,要找到这种古今共通性必须联系学生自身的生活实际。

以《插秧歌》为例,教师可以从以下两个方面引导学生联系实际来学习古诗中的传统美德。第一种方法就是让学生亲自去做、去体验。比如课前布置一项劳动任务,可以是打扫家里、学校的卫生,可以是亲自学做一道菜,可以是在社区做义工……学生亲自完成一项劳动任务后再学习古诗,会对《插秧歌》中主人公冒雨插秧、辛勤劳动后的收获感和期待感产生认同,从而深化对古诗以及传统美德的理解。班杜拉的观察学习理论告诉我们,人可以通过观察习得行为。因此,另一种方法是让学生观察他人的劳动行为以及劳动成果来学习辛勤劳动的美德。例如,在古诗学习的过程中,可以组织一些小活动,让学生拍摄记录劳动的小视频,学生可以在记录劳动的过程中去感受他人劳动的辛苦、收获与喜悦。当然,教师在找寻传统美德的古今共通性的同时,也要意识到每一类传统美德之间的不同,灵活采用多种方法联系学生实际进行教学。

中华传统美德能生机勃勃、历久弥新地发展至今,離不开一代又一代人的努力。语文教育承担着传递中华传统美德的重任,语文教师要意识到传递中华传统美德需要的不是教条式的讲授,而是日积月累的感染、渗透。语文教师可以将中华传统美德古诗作为传递中华传统美德的切入口,在古诗教学中采用灵活的教学策略渗透中华传统美德,古诗作为中华传统文化的经典之作,学生将在中华传统美德的学习中得到更加深刻的领悟与学习。

此文系湖南省新文科研究与改革实践项目“基于知识生产·文化传承·行业服务融合贯通的文史哲新文科专业形象与育人模式创新研究”(编号:湘教通〔2021〕94号)的成果。

作者单位:湖南科技大学