“自下而上的信息流”:社交媒体中的阶层间仪式性交往

——以春节微信拜年为研究对象

—刘俣孜 管亚文—

春节微信拜年业已成为当下颇为显著的社会现象,但是群发的微信拜年是多数人寄托真情实感的真实问候,还是一种繁冗的被社会仪式绑架的负担? 抑或我们正在被数字化不自觉地奴役?我们认为随着数字化的浸入,数字化的仪式交往已经日益沦为更加社会化的工具。从一定程度上说,微信拜年成为一种廉价的、仪式化的、模式化的问候,充满了功利性色彩。微信交流是一种崭新的交往形式,它对人们生活的渗透是前所未有的。我们固守的几千年来的春节拜年文化传统,是一种感情上的温暖、心灵上的慰藉。微信拜年虽然拓展了人际交往的广度和深度,突破了传统的交往方式,使交往对象的范围得到了极大扩展,但却疏离了人们的情感。本文深入剖析微信拜年现象中各个阶层人士微信拜年的意向,进而分析数字化交往中阶层交流的信息流现象及其内在规律。

一、文献回顾及研究问题

当下我们正处于尼古拉斯·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)所称的“数字化时代”,数字化生活不仅给我们带来观念的全面更新,同时也使我们的生活方式和工作方式发生巨大的变化。以微信拜年为代表的数字化交往已经成为我们日常的一部分,但其空洞的内容和“工业化”的群发方式,可能又使其成为现代人的一种沉重负担,不过人们仍然对此乐此不疲,因此本文从“数字化交往与阶层性”“传统文化的异化”“社交媒体对传统文化的冲击”等方面进行文献梳理,试图从理论上对此问题进行探讨。

(一)数字化交往与阶层性

信息技术、网络技术与数字技术的高速发展和广泛应用,极大地推动了以信息科学和数字技术为主导,以大众传播理论为依据的数字媒体的发展。①同时信息资源也得到了开发、利用和推广,形成了独特的信息流动管理机制。作为现代通信工具的手机微信,由于其高度的普及化和便捷性,成为人们沟通感情尤其是拜年的新兴渠道。在既往的研究中,由于社交媒体是一种新兴事物,其各种交往模式和信息连接方式受到学界的重视,研究比较充分。其中从人际连接强弱的角度进行的分析也比较多。研究者们认为人际关系的连接可以分为“强联系”和“弱联系”。而基于大规模的发送微信拜年短信的行为,基本上可以归结为“弱联系”范围。“弱联系”是指人们由于交流和接触产生联系较弱的人际交往纽带,其特点为互动次数少、感情较弱、亲密程度低、互惠交换少而窄。有研究者认为相比于强联系,弱联系往往意味着不同的社交圈子、更广泛的信息来源和更好的合作伙伴。平日里大家工作繁忙,春节的一个群发祝福却可以维持彼此间的联系与感情,听起来的确是一种轻松又便捷的方式。②

对于中国春节期间的人际交往,已经有很多人文学者和社会科学学者探讨,如鲁迅、林语堂等。较为系统地进行学术阐释的有人类学、社会学学者费孝通,他在《乡土中国》一书中提出了“差序格局”,在“差序格局”下,每个人都以自己为中心结成网络。这就像把一块石头扔到湖水里,以这块石头(个人)为中心点,在四周形成一圈一圈的波纹,波纹的远近可以表示社会关系的亲疏。人际关系由一根根私人联系构成了网络。③我们认为这种数字化的拜年信息,可能存在阶层间的有规律的流动。

社会分层作为一个社会学概念,是指依据一定具有社会意义的属性,将一个社会的成员区分为高低有序的不同层次的过程和现象。社会分层的概念中包含了马克思的阶级分层理论和韦伯的社会分层理论。④马克斯·韦伯(Max Weber)的社会分层理论认为,社会分层的实质是社会资源在社会中的不均等分配,即不同的社会群体或社会地位不平等的人占有的社会资源是不均等的。有研究者认为,中国社交的阶层性、圈子文化社会的多元和信息化的加速发展,不仅带来了社会的进步,也带来了贫富差距悬殊、阶层固化等社会问题。由于经济、文化和组织资源的不均衡分布⑤,使得人们在人际沟通中也存在着巨大的差异。按照马克斯·韦伯的划分标准,即占有社会资源的多少,中国的社会学者将中国的社会阶层划分为国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层、商业服务人员阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层和城乡无业、失业、半失业者阶层等10 个阶层,其中前三个又认为是“社会上层”,中间四个是“社会中间阶层”,后面三个为“社会底层”⑥。

(二)作为传统文化延续的“春节拜年信息”

传统节日交往是中华民族文化、价值观念的重要载体和集中表现形式之一。春节拜年是中国传统节日文化中最重要的组成部分之一。有研究者认为,在中华民族最为传统的节日里,用微信传递感情也有其合理性。它代表着人们对于亲友的美好祝愿,体现了中国人重视礼仪的美好品德,同时也深层次地反映了伦理道德价值和文化传承体系。⑦无论是与较为传统的上门拜年还是和电话拜年相比,微信拜年操作简便,成本低廉。民俗不是一成不变的,而是随着社会不断变迁的。民俗既有传承性,又有变异性。⑧微信拜年是当下技术与传统习俗的融合。微信拜年使得我们交往的广度变宽,不再禁锢在自己原有的交际圈,也让我们避免在初次跨阶层交际时出现尴尬的局面,实现自下而上的信息流转换。但微信的情感表达也开始出现浮躁现象,深层感情交流趋于淡化。也有研究者从资本的视角指出,实际上微信拜年也是资本侵入人际关系的一种体现。在日益增长的微信信息数量背后,暗藏了“拇指宝藏”,即当一条条手机信息借助无线网络传送时,“拇指经济”在中国展现了其惊人的能量。⑨目前的手机微信已超越了简单的文字内容,成为我们日常沟通交往中主要的联系工具,其功能的不断增强正是“拇指经济”具有巨大能量的重要原因。随着数字化时代的发展以及对春节拜年习俗的创新,微信平台的文化符号传播也得到了应用,如微信拜年短信在网络社群中扮演了“多重能指”的符号性角色,实现了多样化的象征符号表达,具备了社会资本的动员能力和文化张力。⑩

(三)传统文化的异化

随着移动互联网、智能手机、社交媒体的出现与广泛应用,数字信息技术逐渐与大众的日常生活融为一体,在潜移默化中改变着大众的生存方式。与此同时,信息化与数字化也使传统文化发生了异变。有研究者认为,互联网裹挟着资本正展开了新一轮的剥削与奴役,人们在日常生活和社会交往中产生的大数据产品,在毫不知情的情况下就被以信息获利的资本剥夺并占为己有。互联网由充满活力的社交场域转变为了被无情剥削的劳动场域,互联网用户也彻底沦为了数字化时代下的“网络奴隶”⑪。整个社会处于一种异化的状态,每个人都处在与他人的异化关系中。反观在如今的数字化时代下,人际关系也处于一种非常态化的状态中。一方面,用户在使用社交平台时,“因其同时所享受到的社交媒体使用红利和参与式消费,与‘用户生成内容’,自发而非自为地转变为‘产消者’阶层”⑫。无疑,互联网是人类理性的结晶,但同时它却通过人们对它的依赖夺走了人对自身的控制力。很大程度上,我们将一大部分权利让渡给了这个物化又虚拟的网络,“每个人相对于技术系统却越来越弱小,技术越强,每个人就越弱小”⑬。我们在互联网上拥有的自由是否太过弱小? 人们是否被使用的权力本身所奴役? 这才是很多人关心的本质问题。数字技术使人们从繁重的体力劳动和脑力劳动中解脱出来,有了更多自由的时间去从事创造性劳动;虚拟平台扩展了人们的实践空间;人的交往异化,削弱了人的主体性,这也是对哈贝马斯“社会交往”精神的背离。虚拟交往是否会因其不直接在物理空间进行接触,而使人们之间的连接松散,温情和忠诚消失,人们的关系疏远、情感淡漠,个人容易产生孤独、冷漠等情绪,从而使得人的交往背离了人性? 基于这些研究基础,我们提出以下研究问题:

RQ1:社会各阶层间的春节拜年信息的流动方向是否呈现出规律性的自下而上?

RQ2:阶层间横向拜年信息意向是否较弱?

RQ3:微信拜年内容大部分是否为群发微信?

RQ4:发送春节拜年信息对很多人来说是不是一项负担?

RQ5:回复春节拜年信息对于很多人是不是一项负担?

RQ6:春节微信拜年会让人感到真情实感吗?

二、研究方法

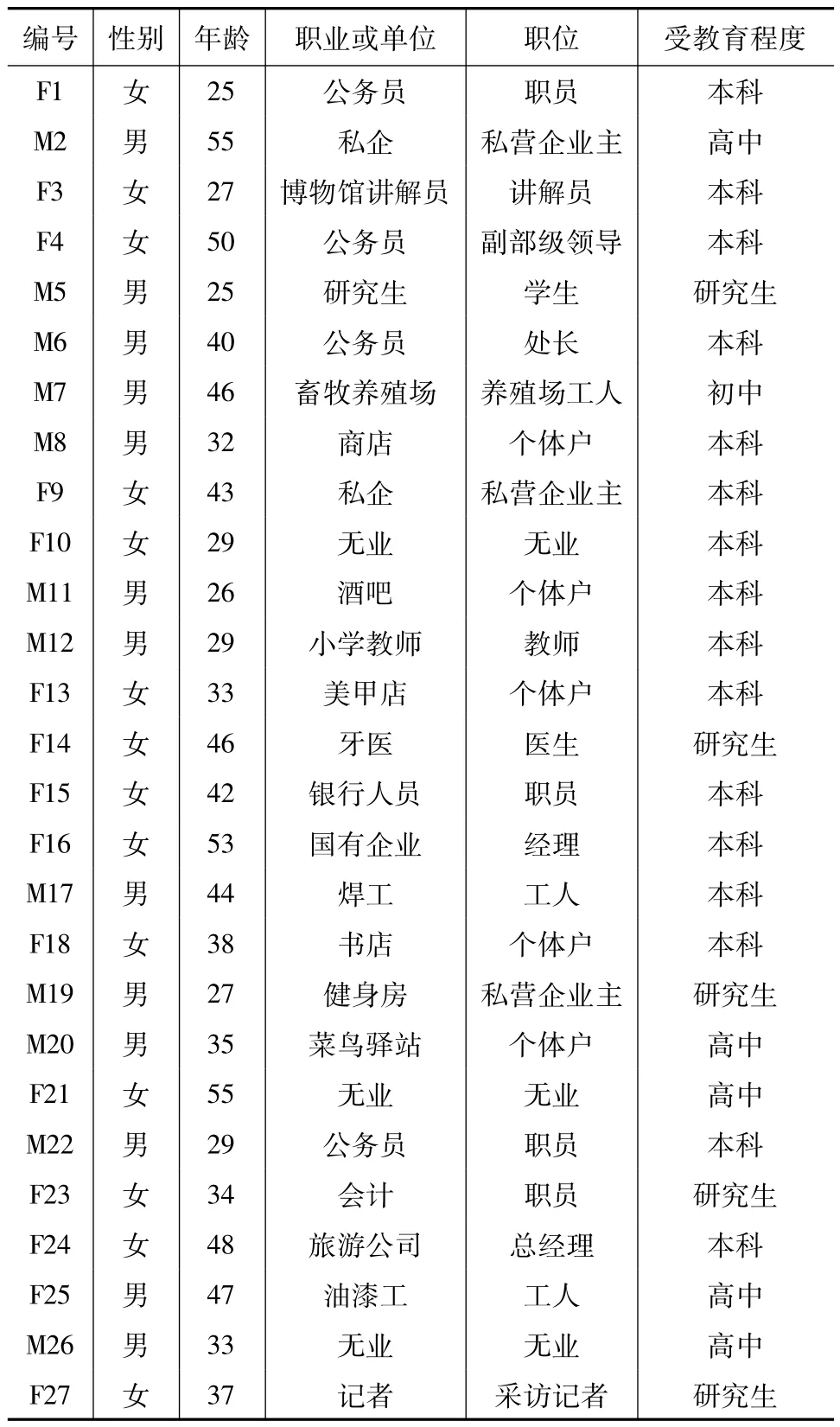

本文采用了深度访谈的研究方法,根据研究问题进行了访谈。我们共访谈了60 位对象,他们的年龄介于25 岁到60 岁之间,其中25 岁到35 岁的有23 人,36 岁到45 岁有19 人,46到60 岁有18 人。职业基本涵盖社会的各个阶层,其中国家与社会管理者阶层有7 人、经理人员阶层有5 人、私营企业主阶层有5 人、专业技术人员阶层有7 人、办事人员阶层有7 人、个体工商户阶层有6 人、商业服务人员阶层有7 人、产业工人阶层有5 人、农业劳动者阶层有5 人、城乡无业、失业、半失业者阶层有6 人;其中前三个阶层合并为“社会上层”有17 人,中间四个阶层合并为“社会中间阶层”有27 人,后面三个阶层合并为“社会底层”有16 人。

访谈名单如表1 所示。访谈时间集中于2022 年春节与2023 年春节期间。访谈提纲基于我们的研究问题。主要访谈问题有:

表1 访谈人员名单

1.发送微信拜年过程中,最优先发送的是哪些人?

2.发送给不同的人群,是否会考虑不同的时段?

3.收到阶层或者职位比自己低的人发来的微信拜年会如何对待? 自己是否会选择主动给比自己阶层或者职位低的人发送微信拜年?

4.是否会给自己的核心家庭成员或最亲近的亲戚朋友发送微信拜年?

5.给自己认为最亲密或者关系最近的朋友发送拜年信息是否会感觉不自在、生分?

6.是否给自己的同事、刚认识的朋友发微信拜年?

7.给哪些人发送微信拜年会采取“群发”的模式?

8.在什么样的情况下会拒绝回复微信拜年?

9.有让你感动的微信拜年吗?

10.会介意某个人没有给你发送微信拜年吗?

三、研究发现

微信拜年实质上是一种数字化社交的信息,它延续了传统拜年的习俗,但内涵却发生了异化。在微信拜年的过程中不同阶层交往的信息流以及传统文化的变迁被时代所裹挟,夹杂当下的技术特性与社会交往的功利属性,成为一种数字化的社交仪式和不得不为的“仪式性”负担。

(一)自下而上流动的信息流

对于研究问题RQ1,我们的研究发现各阶层间的春节拜年信息的意向是自下而上的方向,即从社会低阶层向社会高阶层流动。如访谈对象F1 说:“拜年的对象也大都是自己的领导,同事、朋友、亲戚,实际上放在次要的方面考虑。”F1 是一名普通的公务员,显然对于她来说最重要的是“借着拜年的契机,给领导留下个好印象”。而这种现象在我们的全部访谈中非常普遍,几乎每个人都会谈到,“中国社会是一个人情社会,工作关系和私人关系其实很难彻底分清界限,春节拜年当然是一个非常好的机会和领导进行接触,而且还不显得尴尬。”(M50)尤其是对于社会资源占有比较少的个体户、商业服务人员、农民中,他们多数人会认为官员朋友是他们人际关系中最重要的组成部分,不管他们是否会切实地帮助到自己,都会在每年的春节主动发送拜年信息,这已成为他们春节中最重要的一件事情。显然,不同的层级间,也存在利益诉求、经济资本、社会资本、文化资本、话语权等方面的差异,有时也存在着对抗、竞争等关系。处于下层的那些社会成员则成为研究社会层级关注的重点。下层人员会因为“分层体系”而采取某些行动,从而产生“讨好”社会秩序的行为。⑭社会阶层的流动,尤其是向上流动,对于社会成员而言具有正向的或者说积极的价值和意义。向上流动的质的提高和量的多少更能反映出社会结构的开放性。⑮但是,流动仍受到很多因素影响,特别是要从底层或中间阶层流动到高层时,多数时候需要付出很多努力。在社会学领域,社会流动是指个人或群体在社会分层结构与地理空间结构中的位置变化,根据皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的生成结构主义观点,阶层之间是可以在结构与构建、再生产过程中进行跨越的。⑯而微信拜年显然成为人们为了实现阶层流动、向上攀升的一种机会。由此可以看出,微信拜年已经日益沦为更加社交化、功利化的仪式与工具。由于社会节奏的加快,社交群体与阶层的演变随之变得更加复杂。拜年的对象由关系的远近开始出现了差异化,微信拜年也的确成为部分人过年期间名利资源的“角逐场”。信息的传播呈自下而上的状态,从而导致传统拜年内涵的异化。

图1 阶层间微信拜年信息流动示意图

(二)情感异化:情感反响的差序格局

我们在研究中也发现,数字化的社交问候,存在很明显的悖论,即人们似乎已经非常清晰地知道微信拜年只是一种“不痛不痒”的社交仪式,因此,微信拜年往往并不发给自己最亲近的人,而是普遍、不厌其烦地会发给同自己实际关系比较远的人。在访谈中我们发现,家庭成员之间、直系亲属、特别好的朋友之间发送春节微信拜年的频率是较低的。而随着和自己距离的疏远,发送频率却变多。“微信拜年最多的对象实际上是工作关系的人群。”(F52)又如M2 所说: “过年期间,亲朋好友的走动也比往常更加频繁一点,大家都放下手头的工作,在一起吃饭联络感情,就会忽略发送微信拜年,反而都是和不太熟悉的、平时很难见面的人发送微信送去祝福。”(M2)

因此,我们认为在微信拜年的现象中,形成一个反向的差序格局,即对最亲近的家庭成员基本不发送微信拜年,很少给最重要的亲人发送,而对和自己亲情或者友情较为疏远的人会更注意发送微信拜年。

图2 数字交往中的“差序格局”

此外,对于研究问题RQ3,我们的研究发现收到的微信拜年中大部分都为群发的微信。个人原创的较少,很多人或许图省事或者怕写不好,则找找手机里或者别人发来的有意思、特别的微信,再转发给别人。因此,“很多人收到的微信拜年大多是‘克隆’的,在手机里转来转去。更令人郁闷的是,有些手机微信拜年,自己发给别人,转了一个圈,又被别人原封不动地发了回来,连落款都没变”⑰。M55 说:“自己会收到很多人工炮制痕迹很明显的群发段子微信,一看就是群发的模版改一改而已,更有甚者,毫不避讳,连称呼都没有,只是一段不痛不痒的春节拜年段子。”也有比较用心的人,可能会为单独的个人写一段微信,但是这种比例是比较低的,而且放在春节拜年信息的大潮之中,其重要性也显著降低。如F3 说:“自己也会收到原创的新年祝福。而这种自己原创的‘私人定制’信息,一看便知是‘冲’着自己来的。但是它和线下的拜年是无法比的。”(F3)与人类丰富的现实情感相比,微信交流虽然也能在一定程度上表达情感,但仅仅依靠简单的数字符号来传递,使得表达方式过于单一,即人们既想进行问候、扩大社交面,但时间和精力又有限,所以只能编辑一个模板,群发问候微信。而这样的问候,又显著降低了问候信息的“真情实感”。不管是群发信息,还是“私人定制”的拜年信息,在一定程度上都成为人们在数字时代完成的一种肤浅的仪式。如F4 认为,群发微信拜年正是由于让人没有感受到“得到重视”,如果发信息的人没有诚意,那么就算换一种新潮的方式,同样达不到祝福的目的。“我由于工作的原因有很多工作群,同事们都在发送五花八门的祝福微信,自己也将收到的祝福微信群发在群里,为了迎合过年群里的氛围。”(F4)

数字化交往的异化,削弱了人的主体性,也是对哈贝马斯“社会交往”实质精神的背离。虚拟交往因其不直接在物理空间中与其他人见面,就会使人们之间的伦理松散,温情和忠诚消失,关系疏远、情感淡漠,个人容易产生孤独、冷漠等情绪,从而影响主体性的发挥。⑱电子信息和网络阻隔了人和人、人和真实社会的直接交往和对话,人与人之间会越来越疏远,更多地成为人们的一种社交功利属性下的人工“算法”产品。

(三)阶层的横向沟通甚少

对于研究问题RQ2,我们发现横向的阶层间拜年信息较少。马克斯·韦伯认为,在市场中由于经济方面和人生际遇方面的差异,相似的人就形成了相应的阶层。⑲横向沟通是指同一个阶层的不同主体之间进行的信息、情感等内容的交流。在现实社会当中,同层交往是不可或缺的一部分,但是在微信拜年的活动中,大部分人都不重视向自己同阶层、没有“相求于对方的和自己社会地位差不多的人发送微信拜年。”(M40)F39 的话更具有代表性:“发送拜年信息往往最先想到的是给领导和需要进行交往的人发送,是想借春节拜年的这个契机,进一步和对方熟悉,增进情感交流,为下一步社交做好铺垫。”

此外,对于研究问题RQ6,我们发现人们普遍认为在收到的春节拜年信息中很少有真情实感,更多的是大家一键转发的群发信息。如M12 所说:“今年是我参加工作的第三年,同事间发生的大多数都是群发信息,稍微改一下称呼就一键发送,平时私下往来也不是很密切,也不会花很多心思去编辑微信拜年。”

(四)微信拜年事实上是一项负担

对于研究问题RQ4、RQ5,我们发现发送和回复春节拜年信息对很多人是一项负担。“每年这个时候我都要回复很多短信,短信多到看都看不完,还要一一回复,有时要花上半天的时间,碍于情面又不得不一一进行回复,对于我来说回复春节短信是一种负担。”(M6)M6 的感受非常具有代表性,在中国传统文化中“面子”的塑造在中国的人际关系中具有举足轻重的地位,它会影响到个人在施受社会资源时的状况,以此影响个人的社会交际网络。⑳在关系沟通中,当一个中国人使用“面子”的观念时,实际上是在向他人寻求一种对于自己能力、身份地位等方面的认可,因此,面子的形成需要有人际关系的存在作为前提,也在进一步地影响着中国人惯常的行为和交流方式。而种种的这种社会关系的复杂性,附加在拜年信息中,使其成为一种明知其毫无意义又不得不为的数字游戏。即使有些人把这种问候作为个人真诚的信息发送,那么也是一件耗时耗力的负担。“春节期间,给领导发送微信拜年也是拉近领导距离的时候,但往往我们也忽视了作为上司的内心想法,在回复来自下属的新年微信时,回复的内容既要‘不深也不浅’,不能回复太过热情让下属以为关系非同一般,也不能太过冷淡,让送祝福的人寒心,恰到好处的回复也是一门语言的艺术。”(M59)实质上,微信拜年沦为了一种“礼节性”的负担。

四、研究结论

本文通过对春节微信拜年的研究,发现了数字化社交中的阶层微信拜年信息流的传播状态和特征,研究发现的诸多结论引发了深层思考和担忧。随着社会经济的发展、数字化社会的不断进步,微信拜年信息似潮水般覆盖整个社会,而人的本初的关怀和传统文化的内涵或将在这种功利性的数字游戏中逐渐销蚀殆尽。而裹挟在社会游戏和数字游戏中的人们,盲目依赖数字化产品必然会逐渐丧失主体思考的能力,成为数字化世界的囚徒和奴隶。

首先,数字化、功利化的社交信息在面子文化的束缚中固化了“无奈的交流循环”。人际交往在时代发展中,必然会体现出不同的形态。手机微信拜年方式实现了大众传播和交际传播的部分功能,将传统的拜年习俗和现代技术实现融合,在拜年习俗上被人们大量使用。但微信拜年俨然成为一种数字化的功利社交手段,并且存在着显著的阶层性流动。在数字化时代的发展过程中,社会阶层信息流动起调节作用。当低层的信息流涌入上层时,他们就会有更多的意愿去改变现状,从而提升自己的地位。当数字沟通社会阶层保持一种良性流动,那些处于低阶层的人才会更用心去编辑春节微信拜年,从而提升其向上流动的可能性。阶层信息流所释放的信号是机会,更是希望。在传统文化数字化发展过程中,低阶层人群感受到社会信息的可流动性,感受到更多向上流动的机会。这样在一定程度上能够激发低阶层向上流动的意愿,从而形成自下而上的信息流。但是当低阶层的人将微信拜年视作一种向上阶层接触,并试图改变自己阶层地位的契机时,这种想法实质上是幼稚和荒唐的。因为这种微信拜年不但没有体现出真情实感,反而成为人们的一种负担。低阶层人群向高阶层人群发送的无数信息成为高阶层人群回复信息的负担,而囿于社会文化的束缚,即为了对方的“面子”又不得不回复,形成了“无奈的交流循环”。

其次,廉价的电子信息垃圾必然异化人与人之间的交往。哈贝马斯强调的“交往行为”,指的是主体以达到相互理解为指向而进行的交往。真实性、正确性和真诚性乃是一个成功的交往行为得以进行的前提。㉑而互联网生活的虚拟特征,已经决定了主体的弱化、交往的虚妄、意义的丧失。群发的微信拜年根本无视对方的真实感受与需求,只是完成一种春节问候的数字化仪式,体现人际交往圈层中的“在场”。这种廉价的慰问,当然也是有成本的,因此,在阶层间又呈现出了“自下而上”的流动特征,这就更显示出了它的功利性。但是人们又在被这种经由数字化异化的“传统”交往仪式所束缚,迫于社会交往的压力,不敢放弃这种毫无意义的“电子垃圾信息”。于是,尽管人们意识到了这种廉价的电子信息垃圾毫无价值,但是又不敢轻易放弃,其最终结果只能是使人们更加虚伪地去交往,从而异化了原本自然自在的人际关系。

再次,微信拜年作为工业化的廉价信息产品,功利性的特征在深层次上解构了传统文化所蕴含的价值。我们固守的几千年的春节拜年传统,是一种“礼”的仪式和情感的交流,可以有效地融通人际的情感。但由于现代社会工作节奏的加快,人们疏于日常对情感的维护,在过年微信中也出现了大量群发消息的现象,但这种廉价的祝福并不能起到传统拜年的作用。微信拜年质量也越来越低——内容几乎千篇一律,毫无新意。当情感遭遇现代通信技术,便陷入了形式化、空洞化的窠臼。人类的情感是丰富的,具有内在的“神”和“韵”,而技术工具是具体的、机械的形式展现,两者存在矛盾,把两种矛盾的事物生硬地统一到一起,必然导致形式的突出、内容的浅薄。㉒廉价的、工业化的微信拜年将解构传统文化所蕴含的价值,要想彻底摆脱这种数字化生活方式的奴役,需要人们对这种工业化的电子信息垃圾警觉,自觉摆脱“囚徒”的身份,对新技术拥抱的同时,拥有批判主义的精神,这样才能从中解放出来。

注释:

① 李江、吕锐:《数字媒体信息资源管理研究》,《广播与电视技术》,2007 年第7 期,第20-22 页。

② 陈心旗:《有一种友谊叫“春节我才想起你”》,《心理与健康》,2019 年第2 期,第16 页。

③ 沈艳:《线上人缘:一种中国式社交图景——以H 微信朋友圈为例》,《北京邮电大学学报》(社会科学版),2017 年第3 期,第8-11 页。

④ 戴桂斌:《阶级与阶层:社会分层的两种模式》,《宁夏社会科学》,2007 年第1 期,第48-51。

⑤ 廖海霞:《大学生人际交往的阶层差异研究》,华中师范大学硕士学位论文,2017 年,第50-51 页。

⑥ 陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002 年版,第8 页。

⑦ 王凯:《媒介生态环境下“拜年”习俗的嬗变》,华中师范大学硕士学位论文,2013 年,第65 页。

⑧ 安雅:《微信拜年惹争议》,《绿色中国》,2008 年第24 期,第94-95 页。

⑨ 唐大中:《春节! 在“微信”的饕餮盛宴中狂欢》,《上海信息化》,2006 年第3 期,第51-53 页。

⑩ 白晓晴:《融合中的传承:微信平台中电子贺卡的春节文化符号传播研究》,《现代出版》,2020 年第1 期,第65-68 页。

⑪ 张鸿燕:《奴役与剥削:数字化劳动中的异化反思》,《西安航空学院学报》,2019 年第6 期,第3-8 页。

⑫ 吴畅畅:《数字资本主义时代下的马克思——评〈马克思归来〉一书》,《全球传媒学刊》,2017 年第1 期,第135-139 页。

⑬ 赵汀阳:《新技术的未来可能是一种奴役》,https://huyong.blog.caixin.com/archives/67647,2014 年。

⑭ 熊芳:《从〈雪国列车〉到〈寄生虫〉:奉俊昊导演作品的“阶级”美学研究》,《电影文学》,2020 年第14 期,第80-84 页。

⑮ 程启军:《阶层间封闭性强化:中国社会阶层流动的新趋势》,《学术交流》,2010 年第1 期,第55-60 页。

⑯ [法]皮埃尔·布尔迪厄:《区分:判断力的社会批判》,刘晖译,商务印书馆2015 年版,第182-187 页。

⑰ 马春瑛、马春兰:《对春节微信拜年文化现象的思考》,《成才之路》,2009 年第19 期,第72 页。

⑱ [德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》(第九卷),人民出版社2009 年版,第505 页。

⑲ 仇立平:《社会阶层理论:马克思和韦伯》,《上海大学学报》(社会科学版),1997 年第5 期,第101-104 页。

⑳ 黄光国、胡先缙:《人情与面子——中国人的权力游戏》,《领导文萃》,2005 年第7 期,第162-166 页。

㉑ Habermas Jürgen.The Theory of Communicative Action Volume 1:Reason and the Rationalization of Society.Boston:Beacon Press.1985.p.58.

㉒ 雷赫:《热微信的冷思考》,《中国计算机用户》,2008 年第1 期,第15 页。