培养学生说理能力 实现数学课堂增值

摘 要:随着课程改革的深入推进,“知识时代”逐渐地走向“素养时代”,以“教”为主的课堂也向以“学”为主的课堂转型,而“说理”作为学生在课堂上进行数学表达的一项重要能力,已得到大家的共识。文章从“重情境,

让学生愿说理”“重方法,让学生会说理”“重评价,让学生爱说理”三个方面,阐述了在小学数学课堂教学中培养学生说理能力的策略,让内隐的数学思维通过数学语言外显表征,促使思维品质的提升,实现数学课堂教学的增值。

关键词:说理能力;数学课堂;课堂增值

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:2097-1737(2023)13-0010-03

引 言

《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确指出,教师应注重引导学生“发展质疑问难的批判性思维,形成实事求是的科学态度,初步养成讲道理、有条理的思维品质,培养科学态度与理性精神”[1]。显然,数学“说理”并不只是让学生简单地说出正确答案,而应侧重于让学生运用数学语言,把握数学知识的内部联系,通过信息加工“说”清数学知识的来龙去脉,将数学内隐的思考过程“说”明白,将思维过程加工外化为数学语言表达,从而有效地提升学生的数学思维品质。

一、重情境,让学生愿说理

心理学研究表明,学生思考的积极性和主动性,往往来自一个让他们能产生强烈认知冲突的情境。因此,只有让学生置身于一定的情境之中,让学生有强烈的说理冲动和想表达的愿望,才能有效地促使学生将自己的思考过程通过语言表达出来。

(一)促使学生有针对性地说理的情境创设

“说理”并非简单地、盲目地说,教师应该创设一种让学生能有针对性地说理的情境,引导学生通过一系列的观察、分析与探究,明确解决的问题是什么,

要怎样分析问题的来龙去脉。很长一段时间以来,数学课堂所采取的是单向性师生“一问一答”式教学,学生参与探究的热情很难被激发,学生说理的欲望没有被驱动,他们常常处于“不愿说”“不想说”的状态。由此,教师应立足学生的实际生活,引入学生熟悉的生活元素,让学生置身于一种熟悉的生活情境之中,轻松地、有针对性地阐述自己的观点。

例如,在教学人教版五年级(下册)“分数与除法”这节课时,为了让学生能通过自己的语言阐述,借助分数的意义理解“分数与除法的关系”,笔者创设学生最熟悉的生活情境。一是生活问题驱动。笔者这样启发道:“如果老师家来了5位小朋友,现在要把这1升的果汁平均分给他们喝,你觉得每人能喝多少升?为什么?”这种属于生活实例的问题,一下子就点燃了学生“想表达”的热情。二是采用延迟评价。当学生“说理”热情被激发之后,笔者不急著去干涉和评判,而是让数学之理在学生口中越辩越明。其中一位学生说道:“1升的果汁平均分给5个人喝,也就是1÷5,每人喝了0.2升。”另一位学生说道:“1升的果汁平均分给5个人喝,也就是将这1升果汁看作单位‘1,平均分成了5份,每人就喝了1/5升。”又有一位学生发现:“答案可能是小数,也可能是分数,而用分数表示得数更容易。”还有一位学生说道:“这里的分子就是被除数,分数线是除号,而分母就是除数。”显然,创设学生熟悉的生活情境,能高品质地诱发学生的探究欲望,且能让学生依据生活经验,有目的、有方向感、有针对性地进行数学说理,从生活经验走向数学经验,经历横向数学化的全过程。

(二)促使学生进行辨析性说理的情境创设

正所谓“话越说越明,理越辩越清”,尤其是数学之理。当前多数教师在引出数学概念、公式、规律时,是单方面给出,这种缺乏思考、质疑、思辨的学习方式会在一定程度上束缚学生思维的发展。由此,教师在教学中应给学生创设让他们说理表达的空间,当然这种说理表达并非漫无目的,而是创设一种能让学生展开深度、辨析性说理的教学情境,引导学生在辨析说理中洞悉数学原理,看清问题本质,在帮助学生理解与内化所学内容的同时,有效发展学生良好的思维品质。

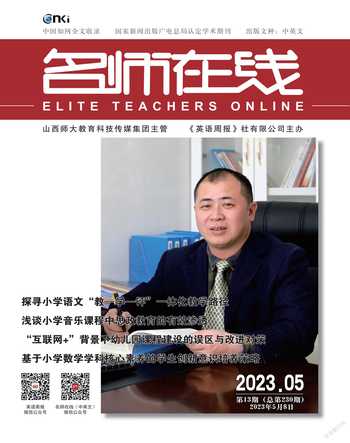

例如,在教学人教版三年级(上册)“认识周长”这一课时,当学生建构起“周长”这一数学概念后,笔者便出示了“比一比,下面哪个图形的周长更长?(如图1)”的习题。很多学生第一反应就是1号图形的周长长,个别学生则认为是2号图形的周长更长,还有极少数学生认为两个图形的周长一样长。当学生的意见有分歧之时,笔者并不着急做出“对与错”的评价,

而是启发学生用自己的方法来说明自己的判断是对的。于是,认为1号周长更长的学生这样辨析道:“把这两个图形剪下来,重叠放一起,可以看出1号图形的周长更长。”有的学生反对道:“你这样比的是面积的大小,而不是周长的大小。”还有的学生反驳道:“面积大的图形,周长当然就更长。”此时,教室里安静了下来,大家把目光都投向了笔者。笔者这样启发道:“面积大的图形,周长一定会更长吗?如果不是,理由是什么?”于是学生发散思维,一位学生辨析道:“周长是指图形外边一周的长度,面积是指这个图形面的大小,它们是不一样的。”另一位学生又争论道:“现在是比周长,跟面积的大小没有关系。”接着,又有学生说道:“都别争论了,这两个图形的周长是一样长的。像这样,将2号图形凹回的横向边平移到上面,凹回的竖向边平移到右边,其周长与1号长方形周长就是一样长了。”由此可见,创设直观情境,留给学生充分思考和探究说理的空间,并让学生聚焦于核心问题进行辨析说理,不但能促使学生对面积与周长在本质上的区别有更深刻的认识,而且能让学生真正实现有话可“说”、有“理”可讲。

(三)促使学生进行梳理性说理的情境创设

数学是一门逻辑性较强的学科,各个数学知识点之间有着千丝万缕的内部联系[2]。因此,教师应引导学生对所学的数学知识及时展开梳理,而这种梳理的形式除了借助画图表达,还可以用语言进行说理表征,从而使学生通过结构化的梳理,建构完整的数学知识体系。在数学课堂教学中,教师应为学生创设一种能进行梳理性说理的教学情境,促使学生在对话中实现对问题本质与根源的分析与追寻,对数学知识之间的关系进行有序串联,对零散数学知识点展开深度连接与整合,有效地发展学生数学思维的整体性与逻辑性。

例如,在教学“梯形面积的计算”这一节课时,笔者直接开门见山地启发道:“前面已经研究过平行四边形、三角形的面积计算公式的推导方法,那么今天这个梯形的面积计算公式又要进行怎样的探究呢?”这样的问题情境创设,促使学生自然而然地对数学学习方法进行联结。在学生充分动手探究后,笔者组织全班集体交流。最后,笔者让学生对不同的探究方法进行梳理性总结,具体得出以下三种:一是拼摆法,将两个完全一样的梯形拼成一个平行四边形,再寻找上底、下底、高和平行四边形的底、高之间的关系,进而推导梯形的面积计算公式;二是割补法,根据三角形可以沿高对剪,然后割补转化成一个新的平行四边形的特点,沿梯形的高对剪后也一样可以割补转化成一个新的平行四边形,进而再推导梯形的面积计算公式;三是分割法,直接将梯形分割成两个三角形,再推导出梯形的面积计算公式。在不同的学生运用不同的方法探究出梯形的面积计算公式之后,笔者再让学生进行总结,有效地避免细碎而浅层的思维,帮助学生理清数学知识体系的脉络,让学生通过语言表征,将不同的数学方法内化于心、梳理成法,有效推动学生数学学科核心素养的落地。

二、重方法,让学生会说理

一是要认真观察,让学生有序说理。要把数学之理说明白,按一定顺序表达是最基本的方法。如果前后顺序颠倒,学生不仅无法把数学道理说清楚,也无法加深对数学本质的理解。而要让学生有序地说理,首先应让学生认真观察数学现象,对多个信息条件展开观察、对比与分析,在脑中建构清晰的“数学地图”,促使学生做到有序表达,做到不遗漏、不重复。因此,认真观察是培养有序说理能力的首要条件。

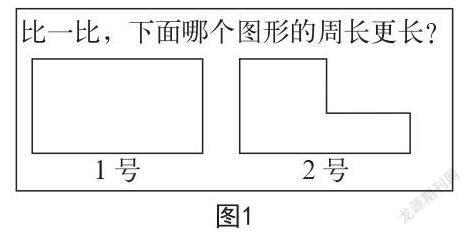

例如,人教版二年级(上册)“数学广角——搭配(一)”这一节课,教材习题中有这么一道题:“4个同学聚会,每两个人之间握一次手,一共握了几次手?”学生在这一课时刚刚学过跟位置有关系的“排列”,明白了要按一定的顺序才能做到不重复、不遗漏。而这一道题则是跟位置的变换没有关系的“组合”,这对于刚刚学过的“排列”知识的二年级的学生而言,具有一定的挑战性。因此,教师可以让学生先把题目意思分析清楚,再借助画图这个直观手段,在充分的观察、对比和分析之后进行有序的说理。有的学生这样说:

“可以把这4个人围成一圈,每两个人握一次手,那就每个人都跟其他3个人连一下(如图2),可以数出一共握了6次手。”还有的学生说:“那样围一圈容易遗漏,可以将这4个人用四个点排成一排,也就是画一条线段(如图3),这样就可以数出相邻的AB、BC、CD握3次,中间隔一个的AC、BD握2次,中间隔两个的AD握1次,也就是一共握手的次数列式3+2+1=6(次)。”显然,学生在认真观察图形的基础上,能按照一定的顺序进行数学说理,在解决数学问题的同时,促进数学语言表达能力的发展,提高数学思维能力与推理能力。

二是要启发思维,让学生有据说理。犹如陶行知所言“教师不重在教,重在引导学生怎样去学”,数学说理亦然。让学生有据说理不是要手把手地教学生应该怎樣进行说理,而是要通过引导、启发,激发学生的发现意识、探究意识、表达欲望,并让学生通过提取有效信息,适时地给予加工、处理,从而进行有理、有据地数学说理。

例如,在教学人教版一年级(下册)“比多比少”内容之后,笔者出示这样一道题:“冬冬和毛毛各有10本本子,冬冬给毛毛5本后,毛毛比冬冬多多少本?”大多数学生凭直觉列出算式:10-5=5(本)。笔者并没有进行直接评价,而是引导学生展开思考,分析其正确与否,并说明理由。有的学生认为是对的,理由是本来两人是一样多的,因为“冬冬给毛毛5本”,所以毛毛就比冬冬多5本;有的学生却这样说道:“这里的10指的是每个人所拥有的本子数,那么10-5求出的应该是冬冬给毛毛后,冬冬剩下的本子数,而不是毛毛比冬冬多的本子数。”正当学生争论不休时,笔者继续引导:“怎样能解释得更清楚、更明白呢?”有的学生想到了用摆小棒的方法,继而有理有据地说道:“原来冬冬和毛毛都各自有10本本子,现在冬冬给毛毛5本,只有5本了,而毛毛在10本上多了5本,现在是15本。要求毛毛比冬冬多多少本,那就是用15本减去5本,算出多10本。”显然,这时学生能借助小棒进行直观的动手操作,从条件的变化中分析数量之间的关系,从而有理有据地分析数量关系,并让问题得以解决。

三、重评价,让学生爱说理

数学说理能力的培养需要一个长期的、往复的过程。要让学生喜欢上说理,教师除了运用激励性的口头评价,还可以通过“量化”的评价方式。例如,在教室一角张贴诸如“谁的点子多”或是“积分制”等,及时根据学生在课堂上的说理情况进行记录:没有说对但积极举手说理的,加1分或增添1个点;说理正确的,加2分或增添2个点;把数学之理说得很精彩、很完整的,加3分或增添3个点。每周统计一次,对取得高分的学生给予小礼品奖励或是颁发“说理小能手”奖状,下周开始大家都又归零重新开始比赛统计。这样的过程跟踪性评价,能有效地激励学生说理,提升学生说理水平。

结 语

在新课程改革背景下,“知识时代”逐渐地走向“素养时代”,“说理”作为一项重要能力,逐渐得到广泛重视。因此,教师应关注为学生创设愿意说理的情境,教给学生说理的方法,并运用多元评价,让学生爱说理,致力于让学生借助数学说理,让内隐的数学思维通过数学语言外显表征,促使思维品质的提升,实现数学课堂教学的增值。

[参考文献]

中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

黄清柱,王春美.把握好说理节点 让学习更有深度[J].小学数学教育,2019(19):11-13.

基金项目:本文系福建省教育科学规划课题“指向审辩式思维的小学生数学说理能力培养的实践研究”(课题编号:Fjjgzx20-173)的阶段性研究成果。

作者简介:陈翠花(1980.5-),女,福建莆田人,任教于福建省莆田市城厢区逸夫实验小学,一级教师。