基于标准化降水指数的1961-2020年昌吉地区气象干旱趋势分析

阿帕尔·肉孜,柳宏英,叶尔克江·霍依哈孜

(新疆昌吉州气象局,新疆 昌吉 831100)

0 引 言

干旱是对农业生产影响最大的自然灾害,具有发生频率高,持续时间长,影响范围广的特点[1]。张景书[2]定义干旱为在降水极少或者无降水的情况下土壤水分匮乏,从而导致无法正常供应作物生长的气候现象。气象干旱主要是由气象因素引起,主要表现区域范围内因长期无降水或降水异常偏少,降水和蒸散不均衡而导致的干旱现象,是发生普遍和最基本的干旱类型。一定程度的气象干旱会引起其他几种干旱的发生,尤其表现在当降水明显减少时,作物的生长会受到抑制,河流的径流和水位会明显下降,人类的用水资源会出现短缺[3]。对气象干旱的有效监测是可以对其他几种干旱做到有效的预警,减少干旱所造成损失的有效途径[4]。近年来,众多学者采用不同干旱指数对西北地区、新疆干旱进行研究,开展了相当多的工作,且取得了显著的研究成果;陈斐等[5]研究了西北地区春旱时空分布特征,邓兴耀等[6]研究了中国西北干旱区蒸散发时空动态特征,翟禄新[7]等研究基于SPI的西北地区气候干湿变化,姜大膀等[8]研究了新疆气候的干湿变化及其趋势预估,江远安等[9]研究了干旱指数CI 的确定及其在新疆应用,吴燕峰[10]、唐高溶[11]、曹兴[13,14]、叶尔克江·霍依哈孜[15]等研究新疆不同区域干湿变化特征得出不同的结论,且为北疆气候干湿变化提供了丰富的理论依据和经验。但是对气候变化极为敏感的昌吉地区,气象干旱变化相关理论研究极少,而对最近20 a 气象干旱的研究则很少涉及。因此现阶段,利用长时间序列的最新气象资料来开展干旱趋势变化的研究是十分必要的。通过前人的理论经验和查阅历史发生干旱资料中发现,气候变暖背景下长期少雨是导致昌吉地区气象干旱的主要因素。因此本文选用降水量为基础资料的标准化降水指数(SPI)来评估昌吉地区气象干旱变化特征。SPI指数计算简单,稳定性好,时间尺度灵活,在国内外的干旱监测中得到广泛应用。SPI指标能够较好地反映干旱强度,对干旱变化反应较敏感,同时多时间尺度应用的特性可以为水资源评估和不同时间尺度的干旱监测评估[16]。

昌吉地区为新疆最重要的粮食、棉花、水果生产基地,也是国家级杂交玉米种子生产基地。2021年数据显示昌吉地区种植作物47.67 万hm2。昌吉地区春、夏季农业用水来源主要靠自然降水和高山冰川和积雪。近30年来中天山冰川面积萎缩明显[17,18],冬季积雪覆盖率减少趋势[19]。中天山北坡诸河流发源于天山山脉,也是昌吉地区的重要水源地。在此气候背景下,昌吉地区降水量区域和季节分布不均匀,近几年来,随着现代农业的快速发展,过度开采地下水,导致昌吉地区地下水水位持续下降,存在水土资源配置不平衡,区域资源性缺水矛盾较为突出。2015年以来,春、夏季出现的高温干旱严重威胁到昌吉地区生态环境和农业生产的安全稳定。因此,总结昌吉地区气象干旱时空变化规律,为合理利用水资源,改善用水策略,防灾减灾、干旱监测提供参考。

本文主要分析12个月和3个月时间尺度的SPI,因为12个月时间尺度的SPI能比较清楚地反映干旱阶段性变化,而3 个月时间尺度SPI可以反映季节干旱,与农业干旱关系密切。

1 数据与方法

1.1 研究区域

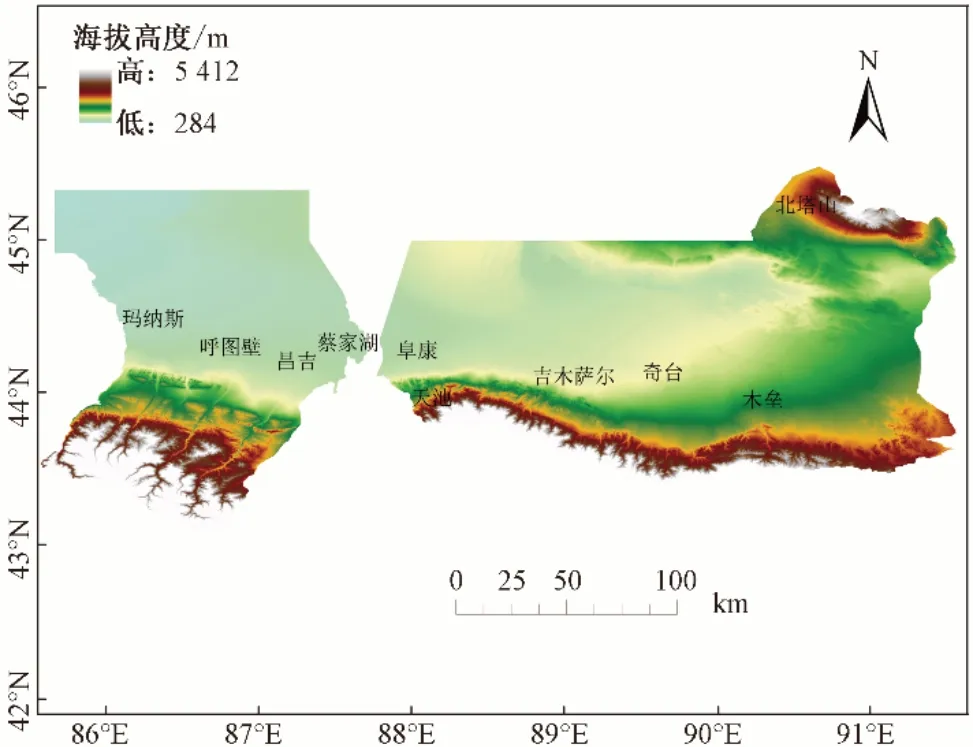

昌吉回族自治州(下称昌吉地区或昌吉州)位于天山北麓,准噶尔盆地东南缘。位于北纬43°20′~45°00′,东经85°17′~91°32′。地势南高北低,由东南向西北倾斜,南部是天山山地,中部为广袤的冲积平原,北部为浩瀚的沙漠盆地。昌吉地区辖有五县两市,自西向东为西部的玛纳斯县、呼图壁县和昌吉市,东部的阜康市、吉木萨尔县、奇台县和木垒县。其中玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县和蔡家湖7个站点代表平原区,天池、北塔山和木垒县等3 个站点代表为山区。昌吉地区10 个国家气象站点所在位置见图1。

图1 昌吉地区地形图Fig.1 Topographic map of Changji area

昌吉回族自治州处在欧亚大陆腹地,四周环山的盆地中,降水少,蒸发强烈,气温变化剧烈,为典型的大陆性干旱气候。

1.2 资料来源

本文选用1961-2020年新疆昌吉地区各县市10 个国家气象观测站逐月降水量数据计算得出昌吉地区年、季尺度的SPI值,SPI-12 表征年时间尺度,SPI-3 表征季时间尺度。SPI-3(5月)为春季、SPI-3(8月)为夏季、SPI-3(11月)为秋季、SPI-3(2月)为冬季。

1.3 分析方法

本文运用Matlab 环境下进行突变检验和周期分析,利用Origin和Excel软件进行趋势变化分析。

1.3.1 突变检验法

Mann-Kendall(简称M-K)检验法是世界气象组织推荐并被广泛用于实际研宄的非参数检验方法,是时间序列趋势分析方法之一。在M-K 突变检验中,对于含有n个样本的时间序列x,构造一秩序数列[20-25]。

秩序列Sk是第i时刻数值大于j时刻数值个数的累计数。在时间序列上随机独立的假定下,定义统计量:

式中:UF1= 0;E(Sk),Var(Sk)是累积数Sk的均值和方差,在x1,x2,…,xn相互独立,且有相同连续分布时,它们可由下式算出。

UF系列为标准正态分布,当k增加时,UF很快收敛于标准正态分布,它是按时间序列x顺序x1,x2,…,xn计算出来的统计量序列,在给定显著性水平a下,于正态分布表中查出临界值Ua/2,当Ua/2<|UFi|,说明序列具有显著的变化趋势。将时间序列x逆序排列xn,xn-1,…,x1,再重复上述过程,同时使UBk= -UFk,k=n,n- 1,…,1,到最后UB1= 0,经过分析绘出的正序UFk和逆序UBk曲线图,即可得到变化趋势、突变时间以及突变区域,当UFk或UBk值大于0 时,表明序列呈上升趋势,当UFk或UBk值小于0 时,表明序列呈下降趋势。当他们超过显著性水平线(信度为0.05的显著性水平临界线为±1.96)时,则表明上升或下降趋势显著,当他们超过0.01 显著性水平线(临界线为±2.58)时,则表明上升或下降趋势十分显著,超过临界线的范围确定为出现突变的时间区域,当UFk与UBk两条曲线出现交点时,且交点在显著性水平线之间(临界线之间),则表示该时刻为突变开始时刻。若交点位于显著性水平线之外,或者存在多个明显交点,则不能确定是否为突变点;若不能确定是否为突变点,用其他方法对可能存在的突变点进行进一步验证。

1.3.2 标准化降水指数的原理和等级划分

标准化降水指数SPI是最早由Mckee[26]等在1993年提出的,表征某时段降水量出现概率多少的指标,其特点是计算不同时间尺度的干旱指数,该指标适用于月以上尺度的干旱监测与评估。

标准化降水指数(SPI)采用Γ分布概率分布函数来拟合降水量时间序列计算累积概率,再通过正态标准化得到。具体物理含义和计算方法步骤参见文献[27-30],此处不再赘述。

干旱划分等级参照表1(国标GB/T20481-2017)。

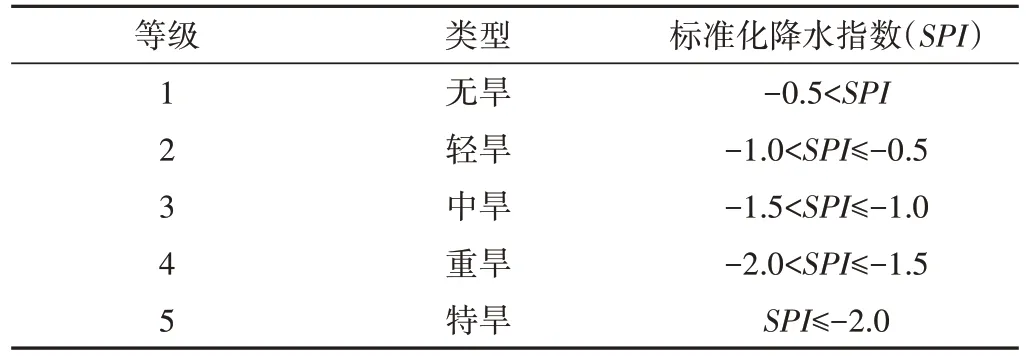

表1 标准化降水指数干旱等级划分表Tab.1 Classification of drought grades by standardized precipitation index

1.3.3 评估干旱过程的方法

本文选用干旱发生频率、强度和站次比等指标评估干旱[31-33]。

干旱发生频率(F):干旱发生频率是评价一定年份内干旱发生的频繁程度,其公式为:

式中:n为发生干旱的年数;N为研究时段的总年数。

干旱强度(Sij):干旱强度是用于评价干旱的严重程度,干旱强度代表一定时间可以反映的干旱指数值,SPI绝对值越大,表示干旱越严重。计算公式为:

式中:m为该地区的干旱站数量;|SPIι|为发生干旱时干旱指数的绝对值。

当Sij<0.5 时为干旱强度不明显;1>Sij≥0.5 时为轻度干旱;当1.5>Sij≥1时为中度干旱;当Sij≥1.5时为重度干旱。

干旱站次比(Pj):干旱站次比是干旱站数量与特定区域主要站数的比率。该指标可以反映给定地区干旱的直观程度,并且可以间接反映干旱影响的严重性。计算公式为:

式中:m为发生干旱的站点数;M为该区的站点总数;j表示某一年。

干旱发生站次比表示一定区域干旱发生的范围的大小,也间接反映干旱影响范围的严重程度。

干旱的影响范围定义:当Pj≥50%时,即研究区域内一半以上的站发生干旱,为全域性干旱;当50%>Pj≥33%时为区域性干旱;当33%>Pj≥25%时为部分区域性干旱;当25%>Pj≥10%时为局域性干旱;当Pj<10%时为无明显干旱发生。

1.3.4 Morlet小波周期分析方法

本文选用水文气象常用的Morlet 小波变换,Morlet 小波方法在时域和频域上具有良好的局部性质,能更清楚地看出各周期随时间的变化特征。小波系数的模是不同时间尺度变化周期所对应的能量密度在时间域中分布的反映,系数模的值越大,说明其所对应尺度的周期性就越强。小波系数大小表示信号强弱,等值线中心为正表示该年份偏湿,为负则表示该年份偏旱。

2 结果分析

2.1 SPI指数在昌吉地区的适用性分析

干旱灾害是昌吉地区发生频繁、持续时间长的一种气象灾害,根据昌吉州气象局灾情资料库及气象灾害大典记载的昌吉地区1961-2020年灾害情况,结合标准化降水指数季尺度(SPI-3)在昌吉地区气象干旱评价结果,将历史旱灾与干旱指标评价结果进行对比,具体情况见表2,其中,大旱指的是重旱和特旱,旱指的是轻旱和中旱。从表2可以看出,昌吉地区1961-2020年发生旱灾的年数为34 a,将干旱指标评价中的特旱和重旱标准作为评定重大旱灾的标准,中旱和轻旱评定为一般旱灾的标准,从而得到SPI评价结果。SPI评定的旱灾年与历史旱灾年吻合年数为31 a,吻合率较高,达91%,说明SPI评价干旱结果与实际干旱过程吻合的较好,能较客观反映实际干旱变化,表明SPI指数在表征昌吉地区干旱方面有一定的适用性,可以来分析昌吉地区干旱特征。

表2 1961-2020年昌吉地区历史旱灾情况与干旱指标评价结果对比Tab.2 Comparison of historical drought situation and drought index evaluation results in Changji region from 1961 to 2020

2.2 SPI指数的时间分布特征

2.2.1年变化及突变检验

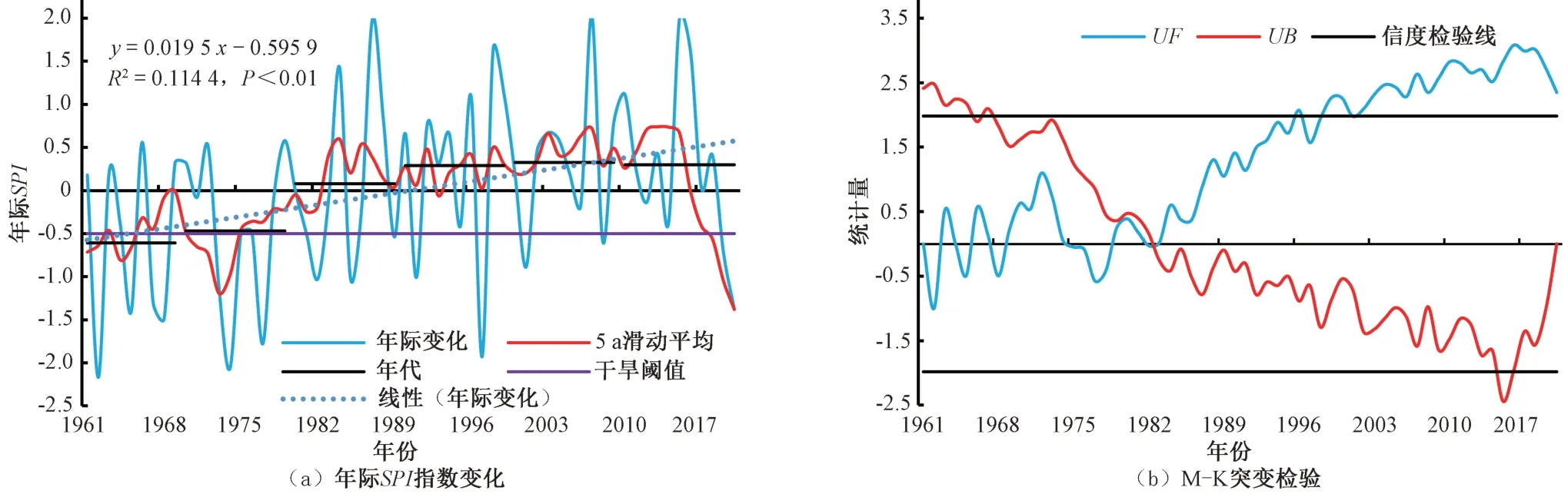

计算昌吉地区1961-2020年年尺度SPI值,由图2(a)可知,根据SPI指数测定结果显示,在全州年变化中60 a 有18 a达到干旱阈值,占统计年份的30%。SPI值的最大值为2.0(2007、2015、1987、1998年),最小值为-2.17(1962年)、-2.07(1974年)、-1.93(1997年),其次是-1.49(1968年)、-1.78(1977年)、-1.38(2020年)。最小值为-2.17(1962年)、-2.07(1974年)、-1.93(1997年)。

图2 昌吉地区1961-2020年年SPI指数变化及其M-K突变检验Fig.2 Annual SPI index change and M-K mutation test in Changji area from 1961 to 2020

在年代变化上看,20世纪60年代至80年代逐年湿润化,90年代后湿润化趋势平缓,干旱年主要出现在20世纪60年代,70年代中后期,80年代初期,90年代后期至2000年代初,2019年至2020年SPI值基本较低,此时段内,昌吉地区处于干旱阶段,60 a倾斜率为0.20/10 a的显著上升趋势,通过0.01 显著性检验。根据Mann-Kendall 检验顺序统计量UF和逆序统计量UF的曲线有一个交点(突变点1982年),整个时段可分为突变前期(1961-1982年)和突变后期(1982-2020年)。前期SPI正负交替变化,大部年份处于干旱状态,是近60 a来最干旱时段;后期除少数年份为干旱状态外,其他年份均为显著的湿润状态,且UF值在1998-2020年超过a=0.05 的临界线,表明这段时间湿润趋势显著提升,但2018年开始转变减少,表明昌吉地区2018年又开始进入干旱化。

2.2.2 季节变化及突变检验

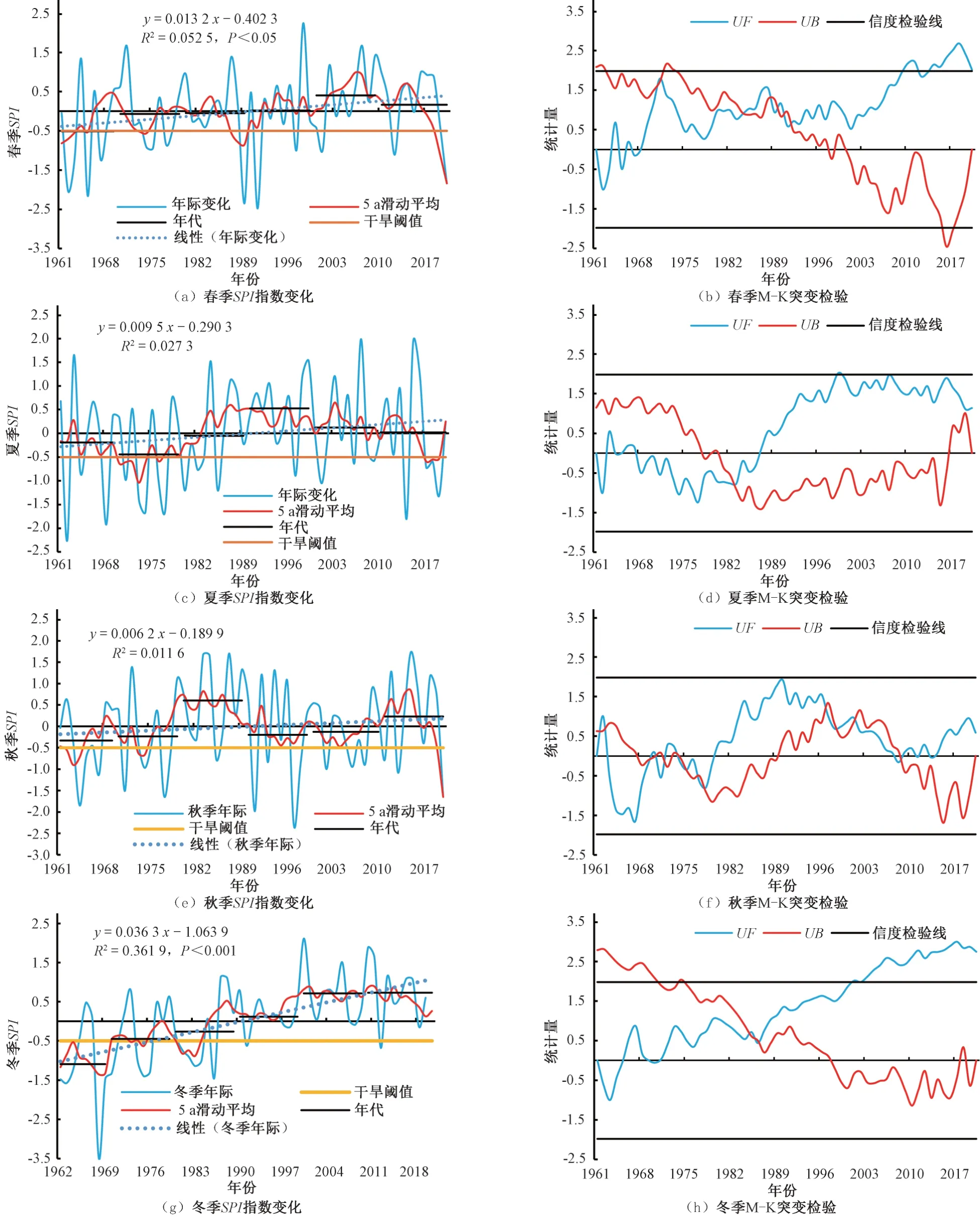

春季的SPI波动与年变化波动基本一致,但波动强度比年变化强(图3)。在60 a 有13 a 达到干旱阈值,占统计年份的22%。最小值为-2.48(1991年),其次为-2.35(1989年)、-2.16(1965年)、-2.04(1962年)、-1.84(2020年),在年代变化上看,20世纪60年代至70年代湿润化趋势明显,80-90年代平缓,2000-2010年又湿润化趋势发展,2010年后又向干旱趋势发展。60 a 里干旱主要集中在20世纪60年代、80年代末至90年代初、2019年至2020年。年际波动倾斜率为0.19/10 a,为弱上升趋势,趋势不显著。从M-K 突变检验曲线可以看出,在1992年发生突变。

图3 昌吉地区1961-2020年四季SPI指数年际变化及M-K突变检验Fig.3 Inter-annual Changes of SPI Index and M-K Mutation Test in the Four Seasons of Changji Region from 1961 to 2020

夏季的SPI波动与春季有所不同,波动强度相对弱于春季,在60 a 有18 a 达到干旱阈值,占统计年份的30%。SPI最小值为-2.26(1962年)、-1.92(1968年)、-1.8(2014年),其次为-1.65(1974年)、-1.64(1977年)。在年代变化上看,20世纪60年代较湿润,70年代气候偏旱,80年代至90年代逐年回升湿润化,进入21世纪以来偏旱趋势发展。60 a 里干旱主要集中在20世纪60年代至80年代初和2010-2020年,其倾斜率为0.07/10 a,为弱上升趋势,趋势不显著。通过M-K 突变检验得知,SPI夏季变化和年变化基本一致,在1982年发生突变,整个时段可分为突变前期(1961-1982年)和突变后期(1982-2020年)。突变前SPI平均值为-0.38,突变后平均值为0.22,突变前和突变后相差为0.60。突变前SPI正负交替变化,处于干旱状态年份比例较多,该阶段是近60 a 来干旱时段;突变后1982-2004年处于平缓的湿润化,2004年以后又逐年减少,说明昌吉地区夏季2004年开始逐年进入干旱化。

秋季SPI年际波动多于春季和夏季,在60 a 有16 a 达到干旱阈值,占统计年份的27%。最小值为-2.32(1997年),其次是1991年和2020年,SPI值分别为-1.98和-1.70。在年代变化上看,20世纪60年代至80年代往湿润化趋势发展,1990-2010 平缓,2011年开始又进入湿润化趋势发展。干旱主要集中在20世纪60年代至70年代初,90年代、21世纪以来。秋季SPI年倾斜率为0.06/10 a,呈微弱上升趋势,趋势不显著。从M-K 突变检验曲线可以看出,自2008年以来一直处于增加的趋势,但有发生突变。

冬季SPI年际变化与春、夏、秋季完全不同,有逐年明显的增加趋势,倾斜率为0.36/10 a,通过0.001 显著性检验,尤其是20世纪90年代以来往湿润趋势发展明显。在60 a 有17 a达到干旱阈值,占统计年份的28%。干旱年主要集中在20世纪60年代至80年代。极小值是-3.5(1968年),其次是-2.11(2000年)。根据M-K 检验顺序统计量UF和逆序统计量UB的曲线有一个交点(突变点1986年),整个时段可分为突变前期(1961-1986年)和突变后期(1986-2020年)。突变前SPI有2~4 a 周期正负交替变化,突变后均为平缓的湿润状态,突变前SPI平均值为-0.72,突变后平均值为0.54,突变前和突变后相差为1.24。UF值在2002年超过a=0.05的临界线,表明2002年冬季湿润趋势显著提升。

综上可见,昌吉地区21世纪以来春、夏、秋旱频繁,尤其是近10年夏旱和秋旱频繁较明显,而且昌吉地区干旱往往两季、甚至三季连旱,如1962、2001、2012、2019年春夏连旱,1964、1974、1997 春夏秋三季连旱,1963、1975、1977冬春连旱,1985、2006年夏秋连旱等。进入20世纪90年代以来春、夏、秋极端干旱较频繁,冬旱基本减弱,如1991年春季、2014年夏季、1997年秋季最为干旱。

2.3 干旱频率分析

通过计算可得昌吉地区年和各季度SPI的干旱频率统计值(表3)。昌吉地区干旱年发生频率为30%。对比不同等级干旱发生频率得:中度和轻度干旱发生频率最高,重度干旱和特大干旱次之,说明昌吉地区年干旱主要中旱和轻旱为主。在季尺度分析来看,夏旱发生频率较高,为30%,其次是秋旱和冬旱,频率分别为27%和28%,春旱频率为22%,且春季易发生特旱。不同等级干旱在季尺度上发生频率也有明显差异,通过分析得知昌吉地区41%降水量集中在夏季,秋季和春季降水量占全年降水量的22%和28%,冬季降水量占9%。如雨季推迟易导致春末夏初发生干旱,而雨季提前结束则容易导致秋冬连旱。

表3 昌吉地区年和各季度SPI的干旱频率统计值%Tab.3 Statistical value of annual and quarterly drought frequency of SPI in Changji region

2.4 干旱强度分析

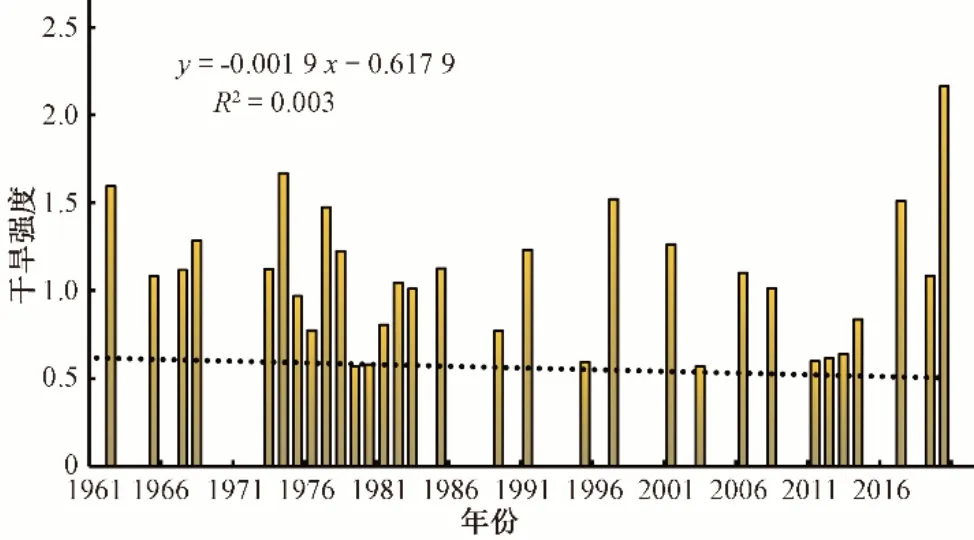

2.4.1年干旱强度

以昌吉地区近60 a 里干旱指数超过干旱阈值的年份为总数,对昌吉地区年干旱强度进行分析。近60 a 来干旱强度在0.57~2.06,平均干旱强度为1.1,且有19 a 干旱强度都在1.0以上,这表明昌吉地区发生干旱多数年份为中度干旱(图4)。干旱强度高值出现在2.16(2020年)、1.67(1974年)、1.60(1962年)、1.52(1997年)、1.51(2017年),干旱强度低值出现在1979、1980、1989、1995、1974、2003、2011、2012、2013年。年干旱强度逐年减少,但趋势不明显。干旱强度在年代变化中20世纪60年代至70年代干旱强度是增加趋势,其中70年代增加最明显,20世纪80年代至2000-2010年减少趋势,其中80年代减少最明显,2011-2020年又进入增加趋势,其中20世纪60年代干旱强度最大。

图4 干旱强度年际变化图Fig.4 Inter annual variation chart of drought intensity

2.4.2 季节干旱强度

如表4 所示,春季干旱强度年际间在0.50~2.03 之间波动,过去60 a里36 a达到干旱标准,占研究年份的60%,春旱强度最大年份是1989年和2020年,强度为2.0 以上,达特旱等级,其次是1962、1965、1991年,强度为1.7~1.9,达重旱等级,是春旱干旱最严重的年份,其余年份干旱强度在0.5~1.3 之间。从各年代看,20世纪60年代和2011-2020年春旱强度最强,2000-2010年最弱,年际变化趋势略有减弱,趋势不明显。

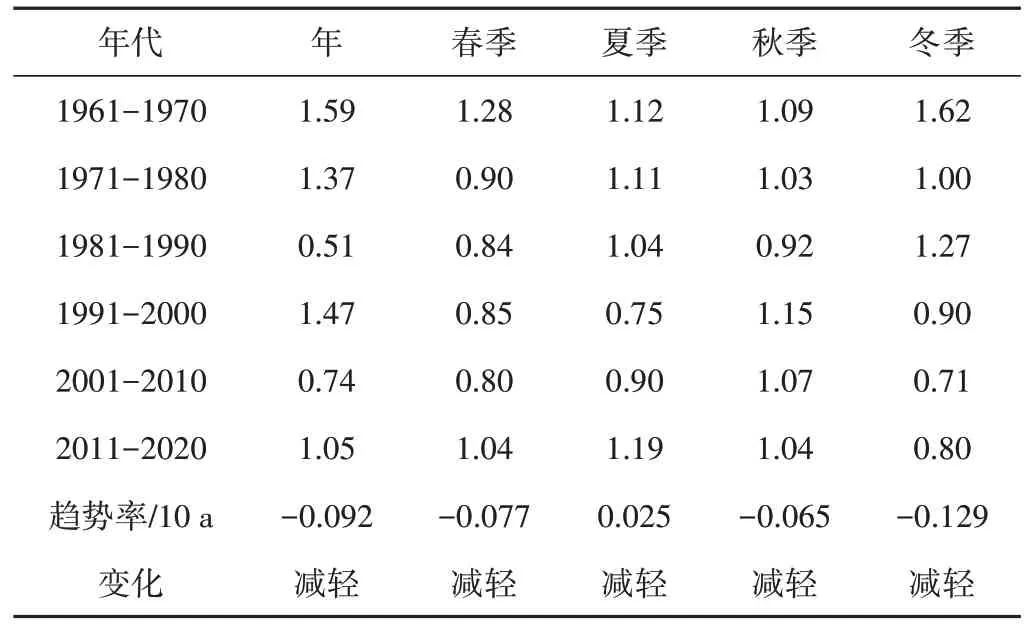

表4 昌吉地区年和各季节干旱强度年代变化及变化趋势率Tab.4 The annual and seasonal variation of drought intensity in Changji region and its change trend rate

夏季干旱强度年际间在0.54~1.88之间波动,过去60 a里40 a 达到干旱标准,占研究年份的66%,干旱强度1.5 以上的有7 a,占干旱年份的18%,干旱强度1.0~1.5 的有9 a,站干旱年份的23%,其中夏旱强度最大值出现在2014年和1962年,强度为1.88 和1.79 达重旱等级,是夏旱最严重的2 a。从各年代看,20世纪60、70年代和2011-2020年夏旱强度最强,20世纪90年代最弱,年际变化趋势略有减弱,趋势不明显。

秋季干旱强度年际间在0.53~1.83之间波动,过去60 a里35 a 达到干旱标准,占研究年份的58%,干旱强度1.5 以上的有5 a,占干旱年份的14%,干旱强度1.0~1.5 的有6 a,占干旱年份的17%,其中秋旱强度最大值出现在1962、1968、1991、1997、2020年,强度为1.61~1.88,达重旱等级,是秋旱最严重的5 a。从各年代看,20世纪60 至70年代秋旱强度有所减弱,20世纪90年代秋旱强度最大,进入20世纪又进入减弱趋势,年际变化趋势略有减弱,趋势不明显。

冬季干旱强度年际间在0.50~3.16之间波动,过去60 a里21 a 达到干旱标准,占研究年份的35%,干旱强度1.5 以上的有2 a,占干旱年份的10%,干旱强度1.0~1.5的有13 a,站干旱年份的66%,其中秋旱强度最大值出现在1967年和1968年、强度为1.85 和3.16 达重旱等级,是冬旱旱最严重的2 a。从各年代看,20世纪60年代冬旱强度最强,20世纪90年代至今减弱,年际变化趋势明显减弱,趋势显著。

综上,2011-2020年春、夏、秋季干旱强度明显增大,即昌吉地区春、夏季气候呈变干趋势,干旱对农业生产不利的态势增加。

2.5 干旱站次比分析

2.5.1年干旱站次比

昌吉地区近60 a年干旱站百分比来看(图5),干旱站次比在14%~100%之间波动变化。60 a 全域性干旱总共出现15 a,出现频率为25%,分别出现在1961、1965、1967、1968、1973-1975、1977、1985、1991、1997、2006、2017、2019、2020年,主要出现在20世纪60、70年代和21世纪的近10年;区域性干旱出现5 a,分别出现在1976、1986、2008、2010、2014年,主要出现在2010-2020年间;部分区域性干旱出现7 a;局域性干旱出现1 a,出现频率均为10%以下,其中全域性干旱发生频繁,干旱发生的区域面积有1961-2000年呈轻微减少的趋势,进入21世纪以来干旱范围向扩大趋势发展。

图5 干旱站次比年际变化Fig.5 Inter annual variation of drought stations

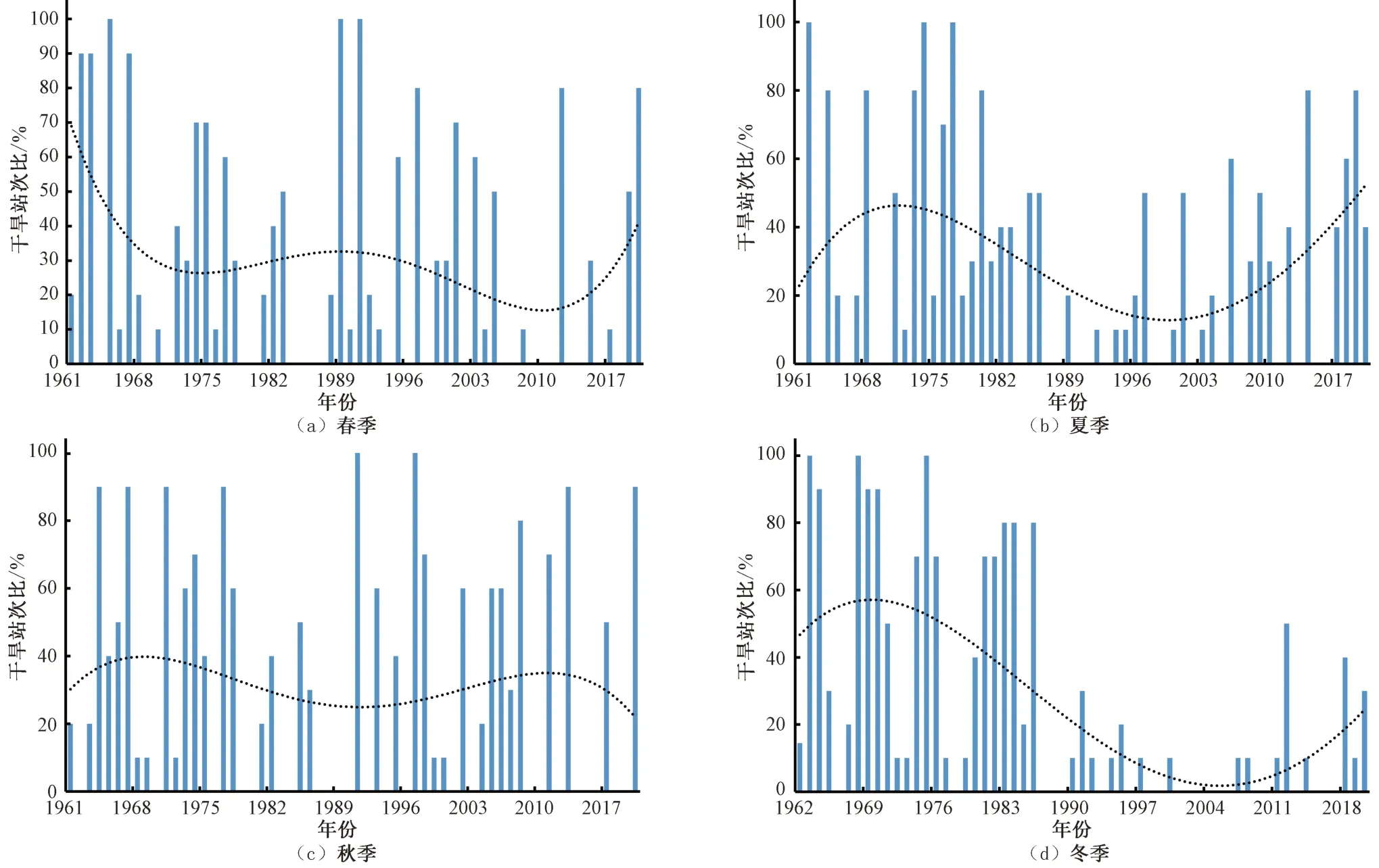

2.5.2 季节干旱站次比

1961-2020年间春季发生干旱有38 a,无旱年有22 a,其中全域性干旱出现18 a,出现频率为28%,区域性干旱出现2 a,部分区域性干旱5 a,出现频率10%以下,局域性干旱13 a,出现频率20%,春季全域性干旱和局域性干旱发生较为频繁。近10 a 中干旱范围有所扩大趋势。夏季全域性干旱出现18 a,区域性干旱出现5 a,部分区域性干旱3 a,局域性干旱13 a,夏季全域性干旱和局域性干旱发生较为频繁。进入21世纪以来干旱范围有所扩大趋势。秋季全域性干旱出现22 a,出现频率为37%,区域性干旱出现4 a,部分区域性干旱2 a,局域性干旱3 a,出现频率均为10%以下,秋季全域性干旱频繁,20世纪90年代以来干旱范围变化趋势平缓。冬季全域性干旱出现13 a,出现频率为21%,区域性干旱出现5 a,部分区域性干旱2 a,局域性干旱3 a,出现频率均为10%以下,冬季全域性干旱较为频繁,近10 a 中干旱范围有所扩大趋势(见图6)。

图6 干旱站次比春、夏、秋、冬季变化Fig.6 Change of drought stations in spring, summer, autumn and winter

综上,进入20世纪以来春、夏、冬季干旱影响范围扩大趋势发展,尤其是2020年扩大趋势比较明显。

2.6 干旱周期分析

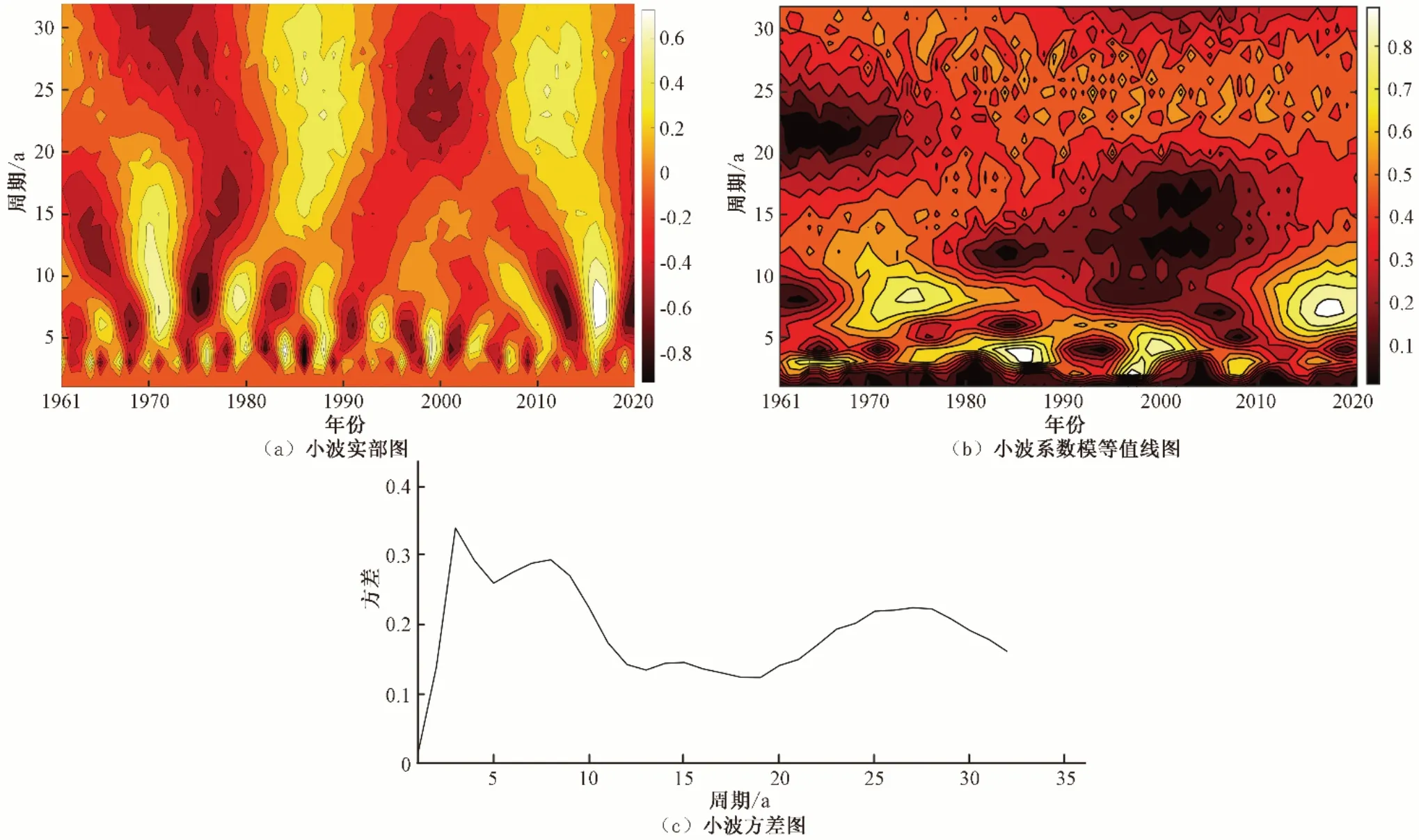

对昌吉地区1961-2020年年标准化降水指数SPI值进行小波分析,由图7(a)的小波实部图可知,年SPI指数有明显的周期性,存在着3~5 a、8~18 a、20~30 a 的周期振荡,且随时间尺度降低,表现的“干-湿”交替频繁,周期震荡更加复杂,对应的气候突变点也相应增加。表明60 a 来SPI的变化周期并不固定,3 种不同长短的多周期相互嵌套形式变化。小波系数模等值线图7(b),横坐标为年份,纵坐标为时间周期,图中深色代表模值大,浅色代表模值小,图7 中可以看出8~18 a 模值最大,是影响未来该地区SPI的主要时间尺度,其中12 a 尺度周期最显著,且集中体现在20世纪80年代中期至2010年。小波方差图7(c)可以看出,存在着3 个峰值,它们对应着3 a、8 a 和27 a 的时间周期,其中最大峰对应的是3 a,说明3 a 左右的周期振荡最强。

图7 昌吉地区SPI指数周期分析Fig.7 Periodic Analysis of SPI Index in Changji Region

图7 综合分析可知,昌吉地区气象干旱表现的“干-湿”交替频繁。其中12 a 左右尺度周期较稳定,因此可以判断出。SPI在2017年开始小波波谱向负值发展,存在未闭合的周期,因此可以推测昌吉地区年小波曲线目前仍将向负值区域发展,表现为将处于较长的干旱周期,需要在当地农业生产和水资源管理上加以重视。

3 结 论

本研究利用昌吉地区10 个气象站1961-2020年月降水量资料,计算标准化降水指数(SPI-3)、(SPI-12),分析年、季尺度气象干旱变化趋势、时空分布特征、周期分析和本地区的实用性并得出以下结论:

(1)标准化降水指数(SPI)评定的气象干旱结果与历史记载干旱发生情况基本一致,表明该指数在昌吉地区干旱监测、预报和预警业务中具有一定的使用价值,可用于分析昌吉地区干旱特征分析。

(2)1961-2020年昌吉地区年SPI值呈明显的阶段性特征,年代变化趋势呈变干-变湿-变干的变化波动,进入21世纪以来变干趋势较为明显。近60 a 干旱强度减少,趋势不明显,但2011-2020年进入增加趋势。从干旱站次比来看,近60 a干旱发生的区域面积有轻微减少的趋势,但进入21世纪以来干旱范围向扩大趋势发展,全域性干旱发生较为频繁。从干旱频率来看,昌吉地区年干旱主要以中旱和轻旱为主。通过周期震荡分析得知,存在着3~5 a、8~18 a、20~30 a的多重周期振荡,2017年开始小波波谱向负值发展,存在未闭合的周期,因此可以推测昌吉地区小波曲线目前仍将向负值区域发展,表现为将处于较长的干旱周期。

(3)近60 a 来昌吉地区四季干旱呈现出不同的变化特征,其中春、夏、秋SPI呈弱增加趋势,但趋势不显著,冬季增加趋势明显,通过0.001 显著性检验;春、夏、秋旱主要出现在20世纪60年代以来,冬旱出现在20世纪60 至80年代。春、夏、秋、冬季干旱强度年际变化均呈减少趋势,其中冬季减少最为明显,在年代变化中看出,2011-2020年春、夏、秋季干旱强度明显增大。从干旱站次比来看,60 a来四季均全域性干旱发生较为频繁,进入20世纪以来春、夏、冬季干旱影响范围呈扩大趋势,尤其是2020年以后扩大趋势比较明显。从干旱频率来看,夏旱发生频率较高,其次是秋旱和冬旱,春季易发生特旱。

4 讨 论

本文研究得出昌吉地区60 a年季尺度的SPI弱增加趋势,其中冬季增加趋势显著。从21世纪以来开始进入干旱化趋势发展的结论与吴秀兰、张俊伟[34,35]等研究的结论具有良好的一致性。前人对全疆的干旱研究较多,但疆内区域性研究报道较少。但全疆性的研究结论对地域辽阔、地形地貌复杂、气候类型多样的新疆来说,难以满足现代社会经济发展对区域性干旱监测的需求。因此,研究区域性气象干旱变化规律,为当地的农业生产提供一定的技术支撑,更为当地精细化防灾减灾气象服务提供参考依据。

随着气候变暖,进入21世纪以来,昌吉地区降水量呈弱增加趋势,但气温和地表温度明显升高,导致潜在蒸散量增加,即水分的支出量大于增加量,一定程度上对气候弱湿润化有抵消作用,干旱强度和干旱范围逐年增大。目前,昌吉地区资源性缺水形势严峻,尤其是4-5月份是农业用水高峰期,也是大田作物播种期和幼苗生长期,作物耐旱水平低,如果遇到长期无有效降水,作物生长关键期(春、夏季)气象干旱发生的可能性就增大。未来几年气候将持续干旱化趋势发展,地方政府及相关部门应提高对农业自然灾害的认识,加强水利建设,实施有效科学的灌溉措施,建立健全自然灾害防御体系,确保农业生产的安全稳定发展。

本文只考虑降水因子分析干旱,但是干旱发生、发展机制复杂,风速、地形、植被及环流等都会对其产生影响。因此,今后应深入研究,开发更为合理、可靠和可比性的干旱指标。