非遗背景下云南民族茶文化保护与创新实践

摘要:云南長期重视对古茶树资源的立法性保护,加强传统制茶技艺非物质文化遗产(非遗)代表性项目和农业文化遗产的保护和传承,且在民族茶文化与旅游的融合创新中形成了云南民族茶文化保护和创新实践模式。文章通过对相关文献资料整理和实地调查,梳理出云南民族茶文化在“保护-传承-创新”3层面的具体实践经验,即以云南古茶树保护为重点的规范性保护、以云南制茶技艺非遗为主的重点保护和传承,以及以云南民族茶文化旅游为特色的融合创新。对古茶树和古茶园的保护是茶生态涵养的重要基础,制茶技艺非遗的保护体现了云南民族茶文化的核心载体,茶旅融合创新开发是促进茶产业高质量融合发展的重要趋势。茶生态、茶文化、茶产业、茶科技和茶旅游“五位一体”的云南地方实践,对保育茶文化土壤,保护和传承核心传统制茶技艺,提升民族茶文化的传承力和生命力等具有重要参考意义。

关键词:制茶技艺;非物质文化遗产;云南民族茶文化;非遗保护和传承;茶旅创新

中图分类号:G124;F590.3 文献标识码:A 文章编号:1000-3150(2023)07-66-10

Protection and Innovation Practice of Yunnan Ethnic Tea

Culture under the Background of Intangible Cultural Heritage

GUANG Yingjiong

School of Business and Tourism Management, Yunnan University, Kunming 650091, China

Abstract: Yunnan has always paid high importance to the legislative protection of ancient tea resources, strengthened the protection and inheritance of tea making skills heritage and agricultural cultural heritage, and formed the practice mode of protection and innovation of Yunnan's national tea culture and tourism industry. This paper explored the "protection-inheritance-innovation" practical experience about Yunnan national tea culture by sorting out the relevant documents and fieldwork. It refers to the normative protection focusing on the protection of Yunnan ancient tea plants, the key protection and inheritance of Yunnan tea making skills as the intangible heritage, and the integration and innovation featuring Yunnan national tea culture tourism. The protection of ancient tea plants and gardens is an important basis for tea ecological conservation, and the protection of intangible heritage of tea making skills reflects the core carrier of national tea culture, and the creation of tea cultural tourism is an important trend to promote the high-quality integrated development of tea industry. This example of tea ecology-culture-industry-technology-tourism in Yunnan is an important reference to safeguard tea culture soil, protect and inherit core traditional tea-making skills, and enhance the powerfulness of inheritance and vitality of national tea culture.

Keywords: tea-making skills, intangible cultural heritage, Yunnan's national tea culture, protection and inheritance of intangible cultural heritage, tea travel innovation

2022年11月,中国传统制茶技艺及其相关习俗被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产(简称“非遗”)代表作名录,44项代表性项目中云南省有6项在列。茶文化遗产在历史文化、生态文明和乡村建设等方面具有重要价值[1],在中国知网搜索关键词“制茶技艺”和“非物质文化遗产”(含“非遗”),搜得的文章主题主要集中在非遗保护[2]、非遗传承和创新研究[3-5]、非遗保护与乡村振兴的协同发展[6],以及地理标志产品[7]和农业文化遗产角度[8]等方面,少有云南制茶技艺非遗保护和传承的系统整理研究。云南是世界公认的茶树起源地、多样性中心和种质资源宝库,云南少数民族茶文化也非常丰富[9],为更好地保护和利用云南茶文化,亟需对云南“茶”遗产进行梳理。基于此,本文以云南6项制茶技艺及民俗非遗项目为联接点,展开制茶技艺非遗保护和传承方面的文献研究及实地调查,以期促进云南茶文化的保护创新,并为云南茶产业高质量发展提供参考。

1 保护基础:以云南古茶树资源为重点的规范性保护

云南一直高度重视古茶树资源及相关茶文化资源的保护,保护好茶树和茶园资源就是保护好制茶技艺的重要原料基础。古茶园、古茶山是民族茶文化遗产的重要载体,云南是全球古茶树、古茶园保存数量最多,且面积最大、种质种类最丰富的地区。云南现存古茶树资源总面积约22万hm2,古茶树5 350万余株,其中连片存在的超6.7 hm2的古茶树园总面积超1.3万hm2[10],西双版纳、普洱、临沧等地均为古茶树的集中分布区和重要产茶区,西双版纳州勐海县巴达野生大茶树、南糯山栽培型古茶树、普洱市邦葳过渡型古茶树、普洱市镇沅县千家寨野生茶树群落、普洱市澜沧县景迈万亩人工栽培型古茶园均为重要组成部分。

1.1 通过颁布保护条例对古茶树资源进行立法性保护

自2009年起,云南已颁布省级、地方级和县级相关法规8项(表1)。其中,2022年由云南省人民代表大会常务委员会颁布的《云南省古茶树保护条例》是基于《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《中华人民共和国种子法》,并结合云南独特资源优势的创新立法[11]。该条例不仅界定了须保护的古茶树,也明确了云南古茶树的资源现状及国际地位,强调遵循保护优先、科学管理、有序开发、可持续利用的原则,兼顾生态效益、经济效益和社会效益协调发展。这标志着云南以地方立法方式保护古茶树资源的工作有了新突破。

1.2 通过制定标准和管理办法对茶产品和茶园进行明确约束

随着云南茶产业不断发展,普洱茶的产品性状、生产管理和产品规范也受到更多关注。通过制定相关标准以促进普洱茶产品质量全面提升,如国家标准《地理标志产品 普洱茶》(GB/T 22111—2008)的出台,地理标志产品、地理标志证明商标、农产品地理标志的更新,普洱市市场监督管理局颁布的地方标准《普洱茶生态茶园(I类)建设及管理规范》(DB5308/T 56—2020),勐海县市场监督管理局、勐海县茶业协会颁布的团体标准《勐海茶 普洱茶》(T/MHC 003—2020)等。此外还发布了相关管理办法,如云南省质检局发布的《普洱茶地理标志产品保护管理办法》和云南省农业厅发布的《云南省普洱茶地理标志保护产品茶园登记办法》等。

1.3 通过村规民约对茶区茶树种植和茶叶采摘作出规定

筆者在普洱市宁洱县困鹿山古茶园调查时搜集到《宁洱镇宽宏村困鹿山小组村规民约》和《困鹿山核心区茶叶管理办法》,村规民约中对核心茶区内茶树种植、茶园经营管理与保护都有严格规定。云南很多种茶、产茶的茶山、茶村中都有类似的茶叶管理办法和村规民约,对茶叶的品质、品牌管理发挥了积极作用。

通过各类保护条例、规范性标准和村规民约等,云南的茶资源保护和茶产业发展已初步形成有法可依、有规可循的制度保障体系。2017年云南省人民政府印发的《云南省茶产业发展行动方案》,2018年印发的《关于推动云茶产业绿色发展的意见》,以及2023年中共云南省委农村工作领导小组办公室等部门印发的《云南省茶叶产业高质量发展三年行动工作方案(2023—2025年)》,均为茶文化的创新利用提供了具体方向和开发重点。

2 保护和传承重点:以云南制茶技艺非遗为主的遗产项目保护和传承

2.1 非遗代表性项目保护与非遗代表性传承人传承

世界级非遗是非遗保护与传承的最高层级。2022年11月被列入联合国教科文组织人类非遗代表作名录的6项云南制茶技艺与习俗,同时也是国家级传统技艺类和民俗类非遗,包括贡茶制作技艺、大益茶制作技艺、下关沱茶制作技艺、滇红茶制作技艺、德昂族酸茶制作技艺、白族三道茶茶俗6项。与茶文化有关的国家级非遗代表性项目还有德昂族民间文学作品《达古达楞格莱标》。因此,云南共有包括传统技艺、民俗和民间文学在内的7项国家级非遗代表性项目。

由于普洱茶传统制作工艺的独特性,非遗代表性项目中传统制茶技艺又具重要意义。普洱茶贡茶制作技艺主要流传于普洱市宁洱县。清道光年间阮福在《普洱茶记》中记载:“每年备贡者,五斤重团茶,三斤重团茶,一斤重团茶,四两重团茶,一两五钱重团茶;又瓶盛芽条、蕊条,匣盛茶膏共八色。”普洱茶大益茶制作技艺主要流传于西双版纳州勐海县。1939年,著名茶叶专家范和钧创建勐海茶厂生产“大益”牌普洱茶,其关键制作技艺是拼配与发酵。下关沱茶制作技艺主要流传于大理州大理市。沱茶由明代团茶演变而来,是茶马古道的重要交易物质,满足了茶马古道上少数民族生活所需。沱茶一般要经过拼配、筛分、拣剔、半制品拼配、称量、蒸揉、压制成型、干燥、包装等10余道工序制作而成。滇红茶制作技艺主要流传于临沧市凤庆县,以凤庆大叶种茶为原料,采用传统发酵茶制作技艺制成,包括萎凋、揉捻、发酵、干燥等工序。1938年,著名茶叶专家冯绍裘到云南调查茶叶产销情况时采集一芽二叶样品制成红茶传承至今。德昂族酸茶制作技艺主要流传于德宏州芒市三台山乡德昂族传统文化保护区,竹筒装制、土坑发酵或地窖发酵是其传统制茶技艺。白族三道茶的茶俗主要流传于大理州大理市地区,其历史可追溯到公元8世纪南诏时期,现为白族节日待客的独特礼仪,“一苦二甜三回味”的寓意发展成了包含“三道、六则、十八序”敬茶仪式的白族茶文化体系[12]。

需要说明的是,2011年普洱茶贡茶制作技艺所在困鹿山古茶园区域被命名为国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。2019年底普洱县文化和广播电视局、普洱县职业高中与普洱茶贡茶制作技艺非遗传承人李兴昌共同建立普洱茶·贡茶制作技艺传习基地,以做好非遗的保护和教育传承工作,培养后备专业人才队伍,对促进非遗文化传播和助推茶业经济发展起到了积极作用。此外,德昂族酸茶制作技艺遗产的传承与民间文学作品的传播紧密相关。德昂族民间文学作品《达古达楞格莱标》是一部流传于德宏州,保山市隆阳区潞江坝乡,临沧市镇康、耿马、永德、双江县,缅甸掸邦、佤邦一带德昂族民间的创世神话史诗,有口碑和傣文抄本两种流传形式。史诗从混沌初开唱起,直至完成创世大业,其中讲述了茶树创造日月星辰、高山、平坝和江河湖海,以及人类来源于茶树的故事等。因此,需要在整体性保护视野下对制茶技艺、生活习俗和环境进行保护。

云南与茶相关的文化遗产保护已形成包括国家级、省级和市县级的完整保护体系。据统计,以制茶技艺为主的云南省省级涉茶非遗项目共19项(表2),各地还有州市级的非遗代表性项目。对制茶技艺非遗保护的关键是要保护并传承其核心技艺,而且要注重生命、创新、整体、人本、主体协调和教育等原则[13]。

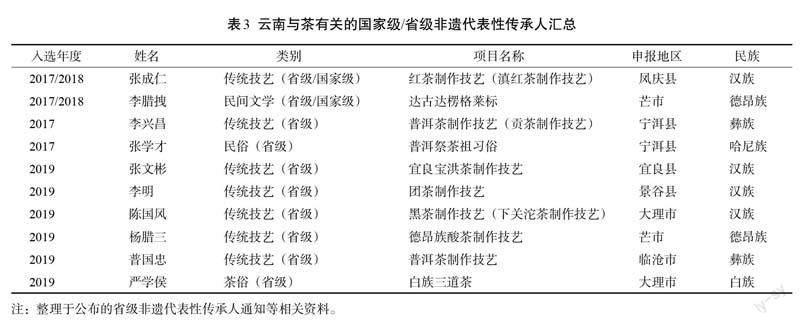

传承人是制茶技艺非遗保护和传承的重要主体,非遗传承人的传承实践对非遗活态保护与活态传承有重要作用。云南少数民族是民族茶文化的重要传承主体,相关国家级和省级非遗代表性传承人现有10人(表3)。

2.2 作为农业文化遗产的系统保护

农业文化遗产是农村与所处环境长期协同进化及动态适应下所形成的独特土地利用系统和农业景观[14],具体包括聚落、农业技术、农业物种、农业工具、农业特产和农业民俗等内容。保护文化遗产不能丢了对农业文化遗产的保护[15],基于多方参与保护[16]的农业文化遗产是茶文化保护和发展利用的重要基础。2002年,联合国粮农组织提出全球重要农业文化遗产倡议,目前中国已有18个项目位居第一。2012年,云南普洱古茶园与茶文化系统被列为全球重要农业文化遗产项目,也是国家农业农村部首批重要农业文化遗产项目。云南普洱古茶园与茶文化系统,拥有完整的古木兰化石和茶树的垂直演化系统,反映了澜沧江中下游少数民族的种茶历史蕴含着风格独特的民族茶文化和饮茶习俗。2015年,云南双江勐库古茶园与茶文化系统被列为中国重要农业文化遗产项目名录,2019年入选中国全球重要农业文化遗产预备名单。云南双江勐库古茶园与茶文化系统是国内外已发现的海拔最高、茶树密度最大、原始植被保存最为完整的古茶树群落,是重要茶树种质资源和生物多样性的活基因库,其主要栽培品种为勐库大叶种,这里生活着拉祜族、佤族、布朗族、傣族等少数民族,民族茶俗文化丰富。双江县是云南较早制定古茶树保护条例的市县,对茶资源的生态环境和民族茶文化保护起到了积极作用。

传统制茶技艺是源于茶叶生产实践并被历史传承下来的,主要是通过手工劳动产生的具有创造性、个性化的茶叶制作技艺[17],具有民族或地域特色及满足人们日常生活物质需求和精神需求的特性。对制茶技艺类非遗保护和传承应强调科学保护,注重系统性保护,非遗项目保護和非遗传承人的传承是对核心制茶技艺非遗保护的重点。农业文化遗产保护在对古茶园保护的同时积极促进了茶文化生境的保护。农业文化遗产的保护,是对地方种茶历史及其传统农业知识和相关经验的系统整理,体现了农业生产系统中的人(茶农)、茶树和古茶园/茶山的人与自然的互动关系[18],是多重价值的活态性和动态性反映,对乡村农业发展、农民生计影响和乡村全面振兴有重要意义。但是,农业文化遗产的系统保护涉及面广泛,现有影响力不及制茶技艺非遗代表性项目保护的社会普及面。

3 创新与延伸:以民族茶文化旅游为特色的融合创新

2018年,云南省提出促进云茶产业三产融合发展战略,大力推进云茶产业和相关产业的深度融合发展,开辟跨界融合发展新途径。《云南省古茶树保护条例》中也指出要“加强对古茶树文化遗产的保护与传承,挖掘古茶树文化、生态和历史人文价值;根据古茶树所在地的自然风光、民俗风情、历史文化、村镇建设、研学旅行等,统筹规划利用古茶树特色旅游资源”。

3.1 茶文化旅游资源的活化开发

云南古茶树、古茶园、茶山,以及民族茶俗和茶文化系统等众多资源都可作为供旅游开发的自然旅游资源和人文旅游资源,如“古六大茶山”“新六大茶山”及老班章、冰岛、昔归、南糯、贺开、勐宋、景迈、布朗、勐库等“一味一山”的茶山都是重要旅游目的地。茶山作为旅游资源,不仅提供健身功能,也可看茶园、品茶味、购名茶。

2022年8月,笔者重点对困鹿山古茶园、普洱茶中华博览苑、天士力帝泊洱生物茶谷、景迈山景区、云南省农业科学院茶叶研究所、大益庄园及大益馆、贺开古茶园、老班章村等地进行实地调查。调查发现,各级地方政府、文旅部门和茶农均相当重视茶旅融合,正大力推动茶文化旅游的发展,已初步形成以茶林、茶园、茶乡、茶山、博物馆等景区为载体的具观光休闲、度假康养、商务考察等功能的多种旅游产品;而且以旅游线路为引擎带动了区域茶文化旅游产品的发展,现已出现了红色茶旅产品、茶企工业旅游新业态,极大地丰富了茶文化旅游市场,彰显了茶文化旅游的发展潜力。

除了普洱市困鹿山古茶园,勐海县贺开古茶园也成为推荐旅游景点。贺开古茶园被认为是国内迄今保存较好、连片面积较大(1 000余hm2)的古茶山之一。这里聚居着云南特有的少数民族拉祜族,已引进云南六大茶山茶业股份有限公司开展旅游投资,建成贺开庄园半山酒店、普洱茶博物馆、普洱茶档案馆、古茶树初制精制体验中心等。此外,民族茶俗也开发成茶文化节事旅游,包括每年的国际茶日、普洱茶文化旅游节、高黎贡山茶文化节、基诺山基诺族的“老博啦”茶文化节及各类茶博会、斗茶比赛等,都是传承传播云南民族茶文化的重要形式。

除了德昂族酸茶、白族三道茶的国家级非遗项目外,在前述省级非遗代表性项目中还有布朗族的祭茶祖习俗、彝族的甜茶制作技艺省级非遗项目,以及大量民间茶俗茶文化如傣族和拉祜族的竹筒茶、烤茶,布朗族的青竹茶、酸茶,哈尼族的土锅茶、烤茶等。云南民族茶文化与旅游的融合发展已是非遗生产性保护、旅游化传承的重要路径[19],并通过旅游创新开发以增进非遗保护与传承的活态循环。

3.2 茶文化旅游产品的品牌化利用

随着茶产业发展和旅游业影响力的提升,茶文化旅游已成为旅游出行的选择之一。看茶树、摘茶青、游茶园、入茶山、制茶叶、品茶汤、吃茶餐、住茶宿等系列活动都是茶文化旅游的重要组成部分。2018年,云南省文化和旅游厅、云南省茶叶流通协会共同推出寻根易武、品味勐海、揽胜景迈、茶源普洱、探秘临沧、滇红之旅、魅力大理、边地腾冲、秀美德宏、茶马古道10条云茶精品茶旅线路,有效推动了云南民族茶文化旅游市场及品牌化旅游产品的发展。目前,云南茶文化旅游产品的知名品牌包括景迈山茶文化景观、国家茶乡旅游线路及以茶企为基礎发展的国家工业旅游示范基地。

普洱澜沧江县景迈山文化景观是人地和谐的山地森林农业文化景观的杰出代表,体现了森林、茶园和古村落相互依存的特点,是天然的“世界茶文化历史自然博物馆”。2021年,景迈山入选美国《国家地理》杂志“最佳旅游目的地”,同年入选“中国世界文化遗产预备名单”。2022年,中国农业国际合作促进会茶产业分会与中国茶产业联盟公布了“春季踏青到茶园”“夏季避暑到茶乡”全国茶乡旅游精品线路名单,天士力帝泊洱生物茶集团的“帝泊洱生物茶谷”线路和腾冲市农业农村局申报的“腾冲高黎贡山茶旅走廊”入选名单,这对茶乡旅游发展产生了重要影响。以茶为主题的工业旅游发展,体现了茶产业、茶科技和茶业旅游的融合。2017年,天士力帝泊洱生物茶谷产业园区获“十大工业旅游示范基地”“国家AAAA级旅游景区”荣誉;2022年,云南省下关沱茶工业旅游区获批国家工业旅游示范基地。此外,云南下关沱茶股份有限公司是全国茶行业唯一一家同时拥有第三批非物质文化遗产、国家边销茶定点生产及原料储备企业等9顶国家级桂冠的制茶企业。茶产品研发、生产、销售与旅游的融合,促进了三产深度融合,“非遗伴手礼”更是彰显了制茶技艺非遗的开发潜力和旅游价值。2022年云南省文化和旅游厅公布的首届“非遗伴手礼”中,茶品类伴手礼有18项(表4),进一步拓展了“把非遗带回家”的新领域。

推动传统制茶技艺非遗与旅游融合发展可促进茶文化的传播和合理利用,为旅游业注入更富吸引力的文化内容,也能在旅游中提升非遗项目的可见度和影响力[20],有效推进非遗的创造性转化和创新性发展,展示非遗的时代魅力。在非遗旅游创新发展中,还必须坚持守正创新,强化非遗的4个转化创新,即资源转化创新、场景转化创新、商品转化创新和机制转化创新,形成非遗的旅游化溢出效应。

3.3 基于溯源平台的云茶产品融合延伸

在全球化和高科技冲击影响下,技艺类非遗面临着生存困境,因此亟须活化利用再生产,不仅可从文化循环、旅游场域等理论角度进行旅游活化研究[21],还可运用现代科技平台积极推进茶产业与茶科技的融合创新,以及基于此的数字文旅延伸发展,如普洱茶的溯源平台建设在促进云茶消费升级方面已起到积极作用。

2021年,云南省市场监督管理局颁布《普洱茶质量追溯实施规程》(DB53/T 1074—2021),云南省茶叶流通协会颁布《普洱茶质量安全追溯技术规范》(T/YNTCA 006—2021),通过普洱茶质量追溯标准体系及相关平台的建设,依托现代科技从标准层面进一步规范普洱茶产业的健康发展,现已建成多个追溯平台(表5)。其中,普洱茶品质区块链追溯平台、云南省区块链普洱茶追溯平台、京东云普洱茶区块链溯源平台、云南省孔雀码区块链溯源平台的市场影响力较大。

4 结论与展望:云南民族茶文化保护与创新的实践模式

4.1 结论

云南民族茶文化保护与创新实践,反映了以制茶技艺非遗为重点的云南民族茶文化保护与创新系统。立法性保护是民族茶文化保护的保障和基础,整体性保护是非遗保护的核心和重点,如非遗生产性保护基地和文化生态区建设,作为农业文化遗产的古茶园和茶文化系统保护等,非遗茶旅融合创新推动了民族茶文化旅游的创新发展,为民族地区茶文化保护与创新提供了系统性机制依据。基于前述云南茶资源保护、非遗保护和传承、茶文化旅游现状的梳理,可提炼和构建出民族茶文化保护与创新的实践模式(图1)。

云南的茶文化系统构成离不开民族茶文化、茶俗,少数民族是云南制茶技艺非遗保护与传承的重要主体。民族茶文化保护与创新的实践主要反映了两个层面的重要内容:一是与茶相关的“茶资源-非遗代表性项目和农业文化遗产-民族茶文化旅游”系统层次,因为茶叶是制茶技艺的重要原料,所以对古茶树、古茶园的茶资源保护,就是对茶产业和茶文化进行基础性保育;同时,制茶技艺非遗代表性项目和代表性传承人的保护与传承是加强对核心技艺、民族茶文化的保护与传承,民族茶文化既是活态保护与传承的重要内涵,也是旅游创新发展的重要内容。二是围绕制茶技艺非遗的“保护-保护与传承-融合创新”的转化与延伸,云南茶文化保护、传承和创新涉及基础性、重点性和延伸性等不同领域。制茶技艺非遗“保护”与“传承”仍是基础要素和关键支撑[22],具体有多种保护和传承方式,古茶树的立法保护、制茶技艺非遗项目保护、农业文化遗产的系统保护,以及对非遗的生产式保护、生活式保护、教育式传承等;旅游化生存与合理利用是其活态保护与传承的重要路径,也是促进遗产文化保护良性循环的重要方式之一,科技赋能趋势也是必须关注的融合创新内容之一。

概而言之,民族茶文化保护与创新的实践模式,体现了“人-茶-境”的自然与文化协同发展系统中的多要素、多维度和多层次,具有生态性、民族性、地方性、系统性、创新性等特点,体现了茶生态、茶文化、茶产业、茶科技、茶旅游“五位一体”推进的积极效应,具有重要参考价值。

4.2 展望

云南省内现已形成良好的茶资源与民族茶文化保护、传承与创新的重要基础和实践模式,但部分地区与部分领域仍存在急需解决的问题。

4.2.1 加强古茶树古茶园的系统保护

由于对古茶园保护管理不善,仍存在茶叶生产加工品质不稳定、对普洱茶地理标志产品和溯源平台的认识不到位等问题。因此需进一步完善法律保护体系,使各层级都有法可依、执法必严、违法必究,将责任贯彻落到实处;要建立古茶树资源信息管理系统,加强古茶园维护与管理,可通过生态茶园和数字茶园等方式加强监管,根据《云南省茶叶初制所建设管理规程》落实茶叶初制所和茶业合作社的规范化管理。

4.2.2 完善制茶技艺及习俗非遗传承机制

笔者整理资料时发现,有1位传统制茶技艺非遗传承人因不作为被取消资格。2023年1月,云南出台了《云南省省级非物质文化遗产代表性项目保护与管理办法(试行)》。但是非遗代表性项目的传承动力不足,制茶技艺传承人没有形成专门队伍,非遗传承工作机制需要再优化,如德昂族酸茶技艺少有传承人[23],应加强宣传非遗保护和传承工作,加强对茶专业知识的培训,加强传承人队伍培养,从而提高茶农对茶资源和茶文化的保护意识,可增加少数民族采茶歌,对茶俗进行“非遗化保护”,以对非遗项目保护和传承产生积极影响。

4.2.3 重视茶文化旅游体验环境建设

茶旅融合中对茶文化的挖掘整理还需加强,在民族茶文化旅游创新发展中,可多调查和整理民族茶文化地方性知识,挖掘民族茶文化内涵,提升非遗旅游创新开发内涵。同时,有关部门还要重视加强旅游基础设施、旅游交通、旅游服务和旅游产品等方面的高质量提升,从而提高游客体验满意度。

综上,制茶技艺非遗的保护仍需坚持“保护中发展”和“发展中保护”的原则,并注重乡村与社区的非遗保护等[24]。应当强调的是,茶产业的发展离不开对古茶树和茶园的保护,非遗项目的保护和传承是推动云茶产业绿色发展的重要引擎,发展民族茶文化旅游是增强现代活力的重要路径。非遗的“整体性保护”“生产性保护”“旅游化保护”等理论可作为宏观引领,加强法规性保护以保育文化土壤,突出非遗保护和传承的茶文化根脉,以旅游创新激发茶文化的生命力、传承力。

参考文献

[1] 曹茂. 云南各民族茶历史文化遗产研究[J]. 农业考古, 2022(2): 203-210.

[2] 朱格鋒. 非物质文化遗产的保护——以茶文化的保护为例[J]. 福建茶叶, 2017, 39(2): 10-11.

[3] 李星亚. 传统制茶技艺类非物质文化遗产的传承与创新发展研究——以广西六堡茶为例[J]. 现代食品, 2021(24): 130-132, 142.

[4] 苏祝成, 梁丽君, 张帅, 等. 茶“非遗”制作技艺的传承与创新——浙江传承人群研培的实践[J]. 中国茶叶, 2020, 42(5): 59-63.

[5] 石文倩, 朱世桂. 农业文化遗产视角下的制茶技艺传承与利用[J]. 农业考古, 2019, 162(2): 246-252.

[6] 姚喜龙, 林玉莲. 民族地区非物质文化遗产保护与乡村振兴衔接框架研究——以广西六堡茶为例[J]. 现代管理, 2022, 12(5): 586-590.

[7] 孙志国, 钟学斌, 王树婷, 等. 地理标志茶叶的传统技艺类非物质文化遗产保护[J]. 现代农业科技, 2011(1): 36-38, 44.

[8] 马楠, 闵庆文, 袁正. 农业文化遗产中传统知识的概念与保护——以普洱古茶园与茶文化系统为例[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(5): 771-779.

[9] 董鲜, 戴陆园, 徐福荣. 云南11个特有少数民族的茶传统文化保护与利用初析[J]. 中国农学通报, 2015, 31(16): 278-284.

[10] 刘敏, 王润贤, 孔凡明, 等. 云南省古茶树资源保护及利用探讨[J]. 现代农业科技, 2022(22): 26-30.

[11] 胡晓蓉. 《云南省古茶树保护条例》3月1日起实施[N]. 云南日报, 2023-02-05(8).

[12] 云南网. “中国茶”入世界非遗名录!云南6个项目在列[EB/OL]. (2022-12-02)[2023-02-01]. http://society.yunnan.cn/system/2022/12/02/032375328.shtml.

[13] 贺学君. 非物质文化遗产“保护”的本质与原则[J]. 民间文化论坛, 2005(6): 71-75.

[14] 邓玉函, 蔡春静. 自然共生与技术塑造:古六大茶山农业文化遗产景观的形成[J]. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2022, 40(3): 125-134.

[15] 闵庆文. 农业文化遗产及其动态保护探索[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008.

[16] 李文华. 农业文化遗产保护的多方参与机制[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2006.

[17] 许凡凡. 传统制茶技艺类非物质文化遗产的保护与发展[J]. 农业考古, 2021(5): 234-240.

[18] 杨波, 何露, 闵庆文. 文化景观视角下的农业文化遗产认知与保护研究——以云南双江勐库古茶园与茶文化系统为例[J]. 原生态民族文化学刊, 2020, 12(5): 110-116.

[19] 王德刚. 旅游化生存与产业化发展——农业文化遗产保护与利用模式研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2013, 197(2): 56-64.

[20] 宁志中. 创新促进非遗与旅游深度融合发展[N]. 光明日报, 2023-01-08(5).

[21] 王芳, 黄远水, 吴必虎. 传统技艺文化遗产旅游活化路径的模型构建研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(2): 92-103.

[22] 林轶, 张凯悦. 国内传统技艺类非遗研究的脉络与热点分析[J]. 通化师范学院学报, 2022, 43(7): 8-15.

[23] 蚌小云, 丁菊英. 德昂族民间茶俗文化的传承困境与对策[J]. 红河学院学报, 2017, 15(1): 40-42.

[24] 李荣启. 论非物质文化遗产的科学保护[J]. 徐州工程学院学报(社会科学版), 2011, 26(5): 8-12.

基金项目:教育部学位中心主题案例项目(ZT-211067304)、云南省社科联“云南民族茶文化旅游线路大观”项目阶段性成果(SKPJ202234)、云南大学研究生公共选修课建设项目(XJGXK202109)

作者简介:光映炯,女,副教授,主要从事茶文化旅游、旅游人类学研究,E-mail:826144819@qq.com