由名号入诗看白居易在宋代的接受

洪嘉俊

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

人物名号入诗,涉及接受史的问题。因为作者对该人物的认识与评价,必然同时体现在诗中。关于白居易在宋代的接受,学界已作较多研究,但专从名号入诗的角度入手讨论的成果至今尚付阙如。不同于史传、散文、笔记、诗话中的显意识书写,诗中述及白居易名号,或是专意而为,或是随意提及,借由诗歌诗性话语和特殊艺术形式所呈现的人物形象及产生的表达效果,能够传达出许多有益的内容。考察白居易名号入宋诗的有关情况,有助于呈现宋人眼中白居易的不同面相和丰富细节,深化对宋代白居易接受的认识。

一、从自述到他述:唐宋诗中的白居易名号

追本溯源,以白居易名号入诗,始于白居易本人及其同时代诗人。白居易共在47首诗中明确述及自己的名号,包括姓、名、字、号、官职等。其中,以字入诗最多,共18首。古人为表谦逊,自称时通常用名不用字。翻检其他诗人诗集,在诗句中述及自己的字,一般至多不过一两处。白居易如此一反常例,频频于诗中以字自称,当有根由可究。

白居易的字,出自《周易·系辞上》中的“乐天知命,故不忧”[1]。如其诗所言,他也确乎达到了乐天知命的境界——“号作乐天应不错,忧愁时少乐时多”(《少年问》)[2]2188。“乐天”虽是其字,但因寄托了他的精神追求,亦有了“号”的意味。故当其以字自称时,常常语带双关,既指字,也指字中寄寓的乐天知命精神。如“若问乐天忧病否,乐天知命了无忧”(《枕上作》)[2]2388,前一个“乐天”指人名,后一个则可兼指人名和精神。“唯残乐天在,头白向江东”(《商山路有感》)[2]1315,此“乐天”字面上当作人名解,但该诗作于他人皆殁而自己独存的背景下,自己得以比他人长寿,应当与知足通达的心态不无关系,如此,又可与乐天精神联系起来。基于对乐天精神的推崇,白居易在诗中对他的字大加歌咏,如“达哉达哉白乐天,分司东都十三年”“死生无可无不可,达哉达哉白乐天”(《达哉乐天行》)[2]2498。又如《自诲》一诗,“乐天”一词共出现8次之多[2]2640。这样如作歌谣般反复呼唤唱诵自己的名号,既是在与自己的内心对话,也是在表达对乐天精神的认同和颂扬。

在诗中自述名号,涉及自我形象定位。每一次提到自己的名号,都是一次现身说法,为自己描摹一种形象。白居易通过名号入诗呈现的自我形象,以闲适、隐逸、放达者居多。如“世间好物黄醅酒,天下闲人白侍郎”(《尝黄醅新酎忆微之》)[2]1931,描摹出一个中隐闲官的形象。侍郎是其官衔,为官本有公务劳神,这里却称闲人,可见其亦宦亦隐,于宦中隐,走的是仕隐两不误的折衷之道。又如“时有沉冥子,姓白字乐天”(《香炉峰下新置草堂即事咏怀题于石上》)[2]384,描摹出一个遗世独立的隐者形象。本来白居易有着丰富的面相,这里先说有一“沉冥子”,再说此“沉冥子”即白居易,而非反之,便是取其“沉冥”一面,舍去其他面,以示强调。

除白居易本人外,一些同时代诗人也在诗中提及白居易名号。他们多与白居易熟识交好,故其提及白氏名号的作品,多是与白居易相关的寄答、酬唱之作。如刘禹锡“傲士更逢酒,乐天仍对花”(《和令狐相公寻白阁老见留小饮因赠》)[3]4031、“一从别乐天,诗思日已沉”(《乐天寄洛下新诗兼喜微之欲到因以抒怀也》)[3]3985,元稹“乐天书内重封到,居敬堂前共读时”(《酬乐天吟张员外诗见寄因思上京每与乐天于居敬兄升平里咏张新诗》)[3]4599、“好住乐天休怅望,匹如元不到京来”(《酬乐天醉别》)[3]4590等,深厚交谊尽寓诗中。

酬唱之作以对方为第一读者,原唱与和作处在一定的对话语境中。而在非酬唱性质的诗中述及白氏名号,则是一种他述语境,以他者视角为白居易描摹形象。与白居易同时或稍晚的一些诗人便有这样的作品,这反映了白居易在相应时期的接受情况。如徐夤诗句“赋就长安振大名,斩蛇功与乐天争”(《偶题二首》其二)[3]8189,借白氏以自矜,虽是夸耀自己所作《斩蛇剑赋》之佳及由此获得的巨大声名,实际上也侧面夸赞了白居易的登第之作《汉高祖斩白蛇赋》及其文学才能。可见白居易应试文章在中晚唐声誉昭著,与白居易“礼、吏部举选人,多以仆私试赋判传为准”[2]2793的自述相印证。

有学者研究认为,白居易在中晚唐主要“以科场才子的形象为时人所追捧并被流行文化定格”,他以“科场明星”“名士才子”身份被偶像化,直到宋代才向“官场隐士”形象转变。[4]从总体趋势上看,确乎如此。但若细究提及白居易名号的诗句,不难发现,在中晚唐时期,白居易“才子”之外的其他形象亦为人们所接受。如唐宣宗“浮云不系名居易,造化无为字乐天”(《吊白居易》)[3]49,写其淡泊豁达、随遇而安;皮日休“天下皆汲汲,乐天独怡然”“天下皆闷闷,乐天独舍旃”(《七爱诗》其六、《白太傅》)[3]7018,写其怡然自适、不慕荣利;司空图“不似香山白居士,晚将心地著禅魔”(《修史亭三首》其二)[3]7276,写其皈依禅门;齐己“且寻风雅主,细看乐天真”(《送僧游龙门香山寺》)[3]9486,写其悠游风雅。因此,见于唐人诗笔的白居易形象并不单一、固定。随着时间推移,白居易在诗人群体中接受的差异性和复杂性还会更加明显。

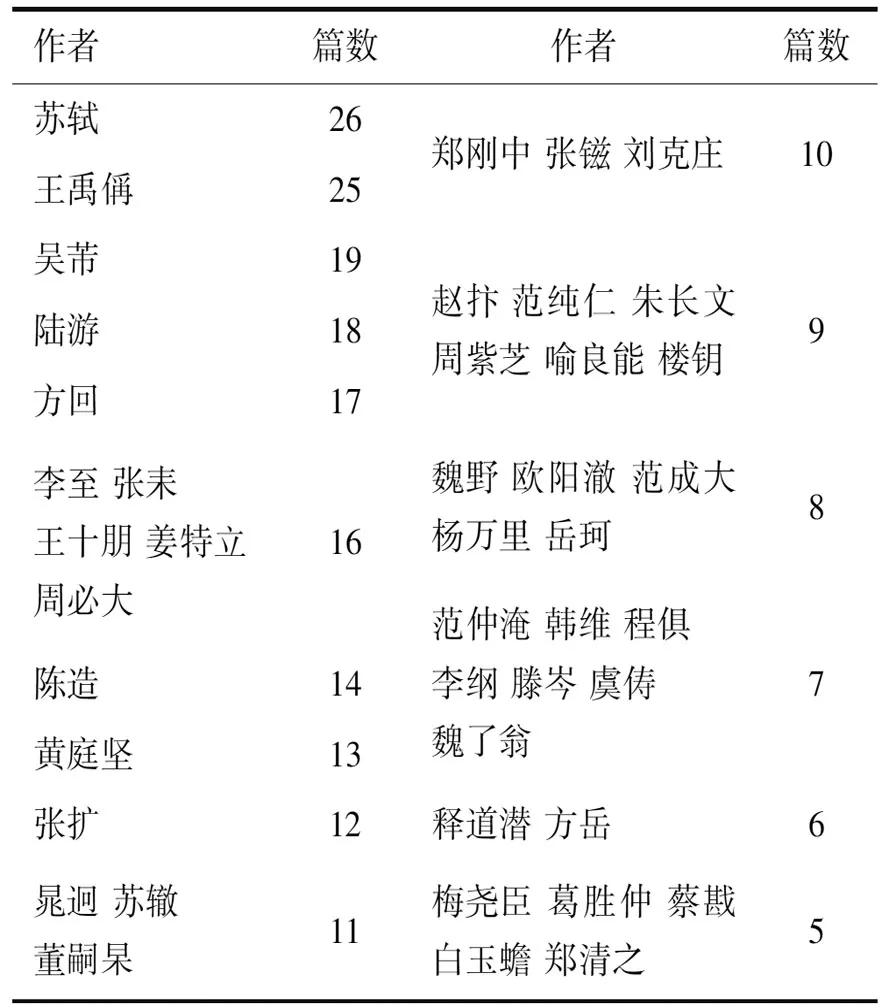

入宋以来,由于白居易的诗文及生平广泛传播、广为人知,宋人对于白居易有着更加丰富的认识。宋初即有一批诗人追摹白居易,竞相创作“白体”诗。而后自苏轼始,宋人又围绕“白俗”等问题不断展开讨论。[5]除去具体的褒贬态度不看,有一点可以肯定,即白居易在宋人心目中有着极高的名气和地位。对于这样一位极具分量的先贤,诗人们都乐意在诗中提及。据笔者统计,宋代共有855首诗述及白居易名号,涉及作者281人,其中有19人创作了10首以上包含白居易名号的作品(见表1)。

表1 宋代诗人述及白居易名号诗歌篇数

从自述到他述,有一点是一致的,即白居易以自己名号入诗,是在有意或无意地进行自我形象定位及选择性展示;后世诗人以白居易名号入诗,也是在有意或无意地为其塑造形象并选择性呈现。对于具体诗人、诗作而言,提到白居易可能仅仅出于偶然。但类似的“涉白”诗句若大量出现,便是一种值得关注的文学、文化现象,它反映出白居易在宋代接受的总体情况。如此,有必要对这些“涉白”诗句做一番梳理分析,对宋诗中白居易一般于何种情境入诗、以何种面目入诗、同谁一起入诗等问题加以揣摩发微。

二、专述与旁涉:名号入诗的若干情境

宋人以白居易名号入诗,或为专述,或为旁涉。专述之作专门围绕白居易其人、其诗、其言、其事展开,作者用全部或大部分篇幅对白居易进行叙述、评论并抒发相关情感,或与白诗展开互动。有时诗歌虽另有题旨关切,用白居易生平遭际、诗文典故以借题发挥,但字面上通篇不离述白、评白、咏白。旁涉之作则不专为白居易所作,诗中仅一句或几句提及白氏,占全诗篇幅比例较小。专述之作能对白居易作出直接的、展开式的述评,而旁涉之作中的涉白述评更像无意间脱口说出的、未经充分展开,仅仅蜻蜓点水、一笔带过,留待读者自行展开体会。

从诗歌的创作情境看,名号入诗可分为四种类型。第一类情境为:因其地,思其人。诗人来到与白居易相关的地点,驻足瞻仰,睹物思人,追怀前贤,发于咏叹。这类诗多为专述白居易之作,其名号往往入诗题。如赵抃《江上白乐天祠》[7]4138:

我爱白司马,有言来谒祠。

才名千古照,忠义一生奇。

谏切宁思禄,谗行却罪诗。

如何江上客,惟道琵琶词。

诗人在白居易祠前凭吊其人,赞叹其出众的才华与高尚的品格,同情其获罪左迁的遭遇,感慨时人徒赏其词华之妙而不道其人格之高。除祠庙外,白居易的坟冢及堂、阁、池、亭等文化遗址,也常引得诗人为之发咏,如蔡襄《过白乐天坟》、韩琦《醉白堂》、董嗣杲《乐天竹阁》《白家池亭》、王十朋《白公草堂》等,皆是诗人身临白氏遗迹旧址有感而作。

白居易为官、经游之地,也容易引发诗人对他的联想,从而被写入诗中。这类诗多非专写白居易,只是从旁涉及、部分涉及。如郭印“木落荒坡思白傅,草深颓墓忆宣公”(《忠州怀古》)[7]18718。白居易曾任忠州刺史,诗人来到忠州,见人事代谢、草木荒疏,怀想起白居易及曾被贬至忠州的陆贽。又如徐仲谋“风流人物两相逢,白傅高文纪汉公”(《白蘋洲》)[7]4903。白居易曾作《白蘋洲五亭记》,记述刺史杨汉公在白蘋洲筑园建亭的功绩,诗人来到此地,思及白居易及其笔下的杨汉公,因作此诗。有时作者并不亲临,只是提及地名,便想到其人。如梅尧臣“不须歌管唯诗酒,况有余杭白乐天”(《送吉老学士两浙提刑》)[7]3240,梅尧臣并非身在余杭,只是友人即将赴浙,而白居易曾在当地为官,由此联想,故在诗中提及。

白居易名号入宋诗的第二类情境为:读其诗,效其体,和其韵。作为有影响力的大诗人,白居易的作品为后世诗人所广泛研读。一些诗人读罢白氏诗集,作诗以表达阅读感受,品评其人其诗(见表2)。这类读后感式的诗,通常是针对白诗的专述之作。如虞俦《读白乐天诗集》[7]28534:

表2 宋人读白诗篇数

详观白傅一篇诗,长日何须一局棋。

字细纵然劳眼力,理长尤是契心期。

夸张歌酒浑相似,消遣穷愁亦自知。

大节更思公出处,寥寥千载是吾师。

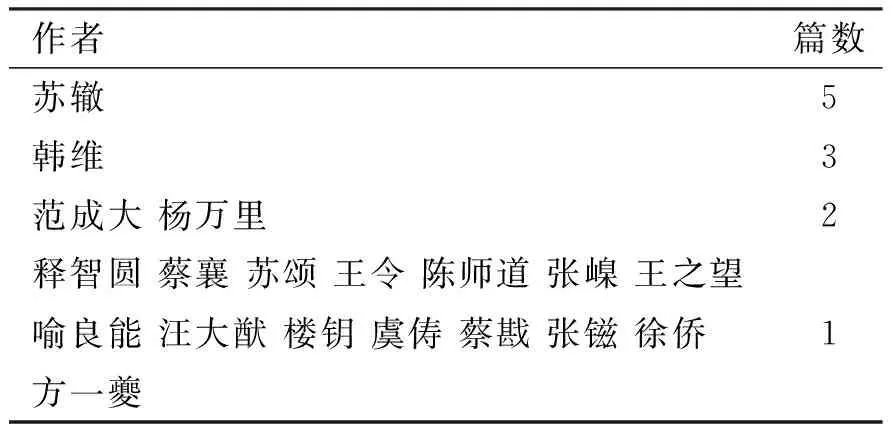

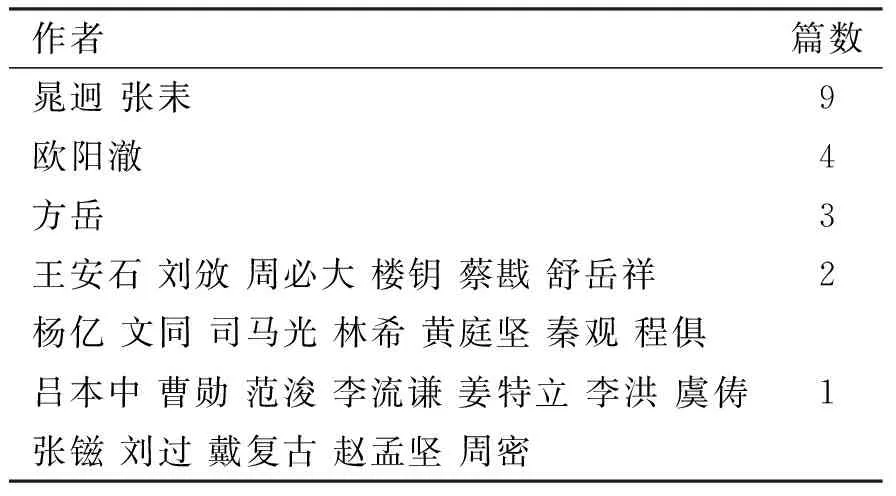

除了记述读白诗的感受,宋人还通过诗歌创作与白居易遥相互动。互动方式包括仿效和追和。仿效之作通常以“拟……(诗)”“效……(体)”“仿……(作)”为题,主要仿其浅易的语言风格,亦有模仿其闲适心态者。宋人拟白诗今存29家56首(见表3,8页)。不光是学白之风较盛的宋初,在此之后拟白诗亦屡有人作。北宋中期以来,戏效之作渐多,如黄庭坚《戏书效乐天》、程俱《自宽吟戏效乐天体》、楼钥《病足戏效乐天体》等,体现出对白居易人生态度的认同和取法。追和之作一般以“和……(韵)”“次……韵”“用……韵”为题,共存9家52首(见表4)。其数量少于拟白诗,且主要集中在南宋,白体流行的北宋初期反倒未留下太多追和白诗之作。

表3 宋人拟白诗篇数

表4 宋人和白诗篇数

白居易名号入宋诗的第三类情境为:评论其人、其诗、其事。有时诗人并非来到白氏遗迹或其生前仕宦经游之地,亦非阅读了白居易的诗集并欲与之互动,而是由于某种创作动机,在诗中对白居易作出评述。有专述之作,如葛胜仲《白乐天》其一[7]15703:

平生趣操号安恬,退亦恬然进不贪。

何事浔阳恨迁谪,轻将清泪湿青衫。

既肯定其安常处顺、恬淡自适的操守,又质疑其既然乐天知命,何以遭遇贬谪时亦复感伤身世、涕泪悲泣。褒贬似未明言,实已暗寓。又如家之巽《和三贤堂诗》其一[7]42597:

孤峰落魄一诗人,白傅何曾号直臣。

较似眉山敢同传,并祠浙水恐诬神。

人非伦拟终非偶,论贵平和不贵新。

争似独尊元祐学,高堂正笏更垂绅。

诗中对白居易的人格与诗论做出负面评价,称其仅是一“落魄诗人”,算不上“直臣”,不配与苏轼及浙水水神共祀一堂。

也有宋人在诗中旁涉对白居易的评价。如吴芾《述怀》以“我爱白乐天,千载共称贤。行年七十五,奄忽遂溘先”[7]21863开篇,这是充满褒赞、钦崇之义的评价。又如张镃《题尚友轩》,提出“作者无如八老诗”“白傅东坡俱可法”[7]31596,可堪师法的八位诗人,白居易身在其列,相比于“从来白俗不入眼”(张扩《景蕃复和再次韵》)[7]16064之类的藐视性评价,认为白诗可学便是对其之肯定。再如陈造“君不见乐天六筦挽西湖,惠利可容今愧古”(《赠盐城诸友》)[7]28045,肯定其筑堤浚井的政绩。

名号入诗的第四类情境为:用其典故。诗人不会无端将白居易写入诗中,若非加以记述、评议,则必然伴随典故入诗。宋人诗中有用其事典者,如“乐天妙语过鸡林,平处犹为治世音” (姜特立《戏题》)[7]24160、“鹅颈肯为罗隐笑,鸡林能辨乐天诗”(郑清之《调云岑》)[7]34672。元稹在《白氏长庆集序》中写道:“鸡林贾人求市颇切,自云本国宰相每以百金换一篇,其甚伪者,宰相辄能辨别之。”[2]3973上述两联诗即用此典。

也有用其语典者,如王禹偁《和仲咸除知郡后雨中戏作见赠》[7]792:

明代何人为荐雄,专城犹与众人同。

徒闻清政如黄霸,尚借绯衫似白公。

我有金章知是忝,君无银榼信为穷。

不须厌见随车雨,岁晚当期五谷丰。

用白居易“银章暂假为专城,贺客来多懒起迎。似挂绯衫衣架上,朽株枯竹有何荣”(《又答贺客》)[2]1132、“金章未佩虽非贵,银榼常携亦不贫”(《自咏》)[2]1622等诗典故。又如李昉《牡丹盛开对之感叹寄秘阁侍郎》首联“白公曾咏牡丹芳,一种鲜妍独异常”[7]185,句后自注“白公乐府有《牡丹芳》一篇”,自报典故出处。再如范纯仁《和微之以足疾不赴西湖赏雪》中“心似白公何虑脚”一句[7]7449,亦自注用白诗“但有心情何用脚”(《病中五绝》其五)[2]2389之典。名号伴随典故入诗,通常是旁涉之作。而典故选取的不同,将造成诗中白居易形象呈现的差异。

三、一体多面:形象呈现的差异化与类型化

提到白居易名号的宋诗甚多,其创作情境不尽相同。诗的篇幅有限,专述之诗亦不能穷其全貌,旁涉之诗更是只能择一面以写之。故宋诗中呈现的白居易形象颇有差异。形象差异首先体现为名号差异(见表5,9页)。“乐天”入诗最多,“白傅”次之,“白”再次之。相对而言,以字相称更显亲近,可传达诗人尚友古人的态度,呈现乐天知命、闲适安然的形象;以官职称更显敬重,可传达诗人钦仰前贤的态度,呈现出仕为官、由官而退的形象;单称姓,则适应诗歌用字精练的要求,同时说明白居易名声之大,不必道其全名即可使人明白其指涉何人。此外,以“香山居士”“香山老”等入诗亦多,用白居易自拟之号来呈现其自塑之形象;也有不少以“江州司马”“白司马”等入诗,表现对天涯沦落者的共情。

表5 白居易不同名号入宋诗篇数

其次,形象差异还体现在褒贬色彩中。绝大多数宋人在褒扬语境中述及白居易,或是采用正面字眼评价,或是字面上未作评价但援引白居易相关典故以起到雅化诗歌的效果。在诗中贬抑白居易的不多,韩维是其中一个,他的《读白乐天传及文集》三首诗,均站在道德制高点上对白居易提出质疑甚至予以否定。如第三首,以孔子和颜回于困厄中不改其志为反衬,发出“何事香山白居士,每嗟衰老亦言贫”[7]5285的质问。不过这类诗为数极少。除了评价其人,评价其诗亦是褒多贬少。尽管苏轼、惠洪、蔡百衲、陈师道、苏辙、魏泰、吴聿、陆游、严羽、张戒等均曾指出白诗之不足[5],但在诗中述及白诗时,多数人仍作正面评价,像陆游这样直指诗道“陵迟至元白,固已可愤疾”(《宋都曹屡寄诗且督和答作此示之》)[7]25631的,毕竟不算太多。

再次,形象差异还体现在地域联结中。诗人与地域、山川名胜之间关系密切,前者受后者滋养,后者因前者而闻名,并获得生生不息的文化生命,故地名及地方名胜常伴随人名入诗。白居易曾在长安、江州、忠州、杭州、苏州、洛阳等地为官。与白居易名号一同入诗的地名,以江州(60首)、杭州(42首)、洛阳(33首)为多,其余地名较少。以杭州为例,白居易任职杭州,颇著声名,几乎已成当地形象代言人。宋人写下“却羡乐天诗里道,皇恩曾许住三年”(赵抃《别杭州》)[7]4223、“白公睡阁幽如画,张祜诗牌妙入神”(林逋《孤山寺》)[7]1213、“千古清风白乐天,昔时曾此饱谈禅”(姚勉《题西湖竹阁寺》其二)[7]40463等诗句,侧重表现其为官主政却悠游自在的形象。

复次,形象差异还体现在被引用和提及的作品中。白居易自己较为重视的作品是“览仆诗”、可“知仆之道”的讽喻诗和闲适诗[2]2795,但宋人诗中绝少述及他的新乐府诗,呈现其闲逸自适形象时也多是直接描摹而非引述其诗。宋诗中提及较多的是《琵琶行》,如“乐天当日最多情,泪滴青衫酒重倾”(叶桂女《琵琶亭》)[7]45041、“白乐天,白乐天,平生多为达者语,到此胡为不释然”(戴复古《琵琶行》)[7]33463等。《长恨歌》与《琵琶行》为同类作品,白居易称“今仆之诗,人所爱者,悉不过杂律诗与《长恨歌》已下耳”[2]2795,甚至只提《长恨歌》而不提《琵琶行》。到了宋人诗中,涉及《长恨歌》反倒仅有6首,涉及《琵琶行》的则有37首之多。盖因《琵琶行》为白氏贬谪时作,具身世之感,后世诗人更易与之产生共鸣并对之发表议论。

宋人对白居易形象的接受,既有差异性也有趋同性。某些特定的形象类型,一经多人书写便慢慢固定下来,成为宋人对白居易的一般印象。宋诗中的白居易形象主要有以下八类:

(一)闲适隐逸形象

这是白居易自我定位的形象,也是宋诗中描摹得最多的白居易形象。有些诗径直以“闲”字称之,如“游客贾生多感概,闲官白傅足篇章”(苏辙《次王适韵送张耒赴寿安尉二首》其二)[6]580、“闲如白傅不饮酒,穷似虞卿懒著书”(李正民《自嘲》)[7]17492。身心闲适需摆脱劳冗事务的羁缚,故有些诗以“抽身”“退身”称之,如“西都尚有名园处,我欲抽身希白傅”(范仲淹《和葛闳寺丞接花歌》)[6]400、“吾爱白乐天,退身家履道”(司马光《独乐园七题》其七《浇花亭》)[7]6058。有时并不明说闲适、隐退,仅写其醉酒吟诗、陶然山水,而闲、隐之意毕现,如“已是醉吟输白傅,雪霜头上更相催”(虞俦《呈吴守》)[6]1179、“盘桓松菊陶元亮,俯仰山泉白乐天”(姚勉《题胡景颜双清堂》)[7]40441。此外,还有“放达有唐惟白傅,纵横吾宋是黄州”(林逋《读王黄州诗集》)[7]1230这样写其豪放豁达者,“颇爱乐天齐物我,梦随吟赏洛中桥”(赵崇鉘《颇爱》)[7]38087这样写其逍遥自在、物我齐一者。宋人偏爱安闲自适的生活状态,白居易恰有与之相符的形象,又有较大的名气和较突出的历史地位,该形象遂屡屡入诗,成为其最重要的面相。

(二)才子诗人形象

白居易甫一登第便以才子形象闻名天下,至宋代这一形象依然屹立。作为才子,他少时便有过人的禀赋,所谓“居易生七月,已能指无之”(陈著《次韵张子开次子试晬》)[7]40266;作为诗人,他是诗情风雅的代表,“丹青迥压王摩诘,骚雅仍兼白乐天”(郭祥正《子中修撰叠嶂楼致酒》)[7]8951正是此谓。宋人肯定白居易诸体兼擅,故称“升平颂声还大手,白傅才力兼诸长”(王之望《次韵陈庭藻赴天申燕诗二首》其二)[7]21690;肯定其享有诗名,故有“固无政术效前贤,又乏诗名继乐天”(苏颂《次韵杨立之十一官府馆二篇》其一)[7]6379之句;其诗名甚至流传海外,如范纯仁言“白傅诗传海外名”(《和张掞侍郎见寄》)[7]7432。

(三)文人雅聚形象

文人交游、雅集,是入诗的好素材。宋人或写白居易与友人的交往,如“乐天不幸逢元稹,季友而来有彦升”(陈造《再次韵赠张德恭》其一)[7]28152、“又不见白居易,馈茶唤醒禹锡醉”(白玉蟾《茶歌》)[7]37656;或写其晚年退居洛阳时的文会结社,如“为言白傅有高躅,九君结社真可师”(王拱辰《耆英会诗》)[7]4839、“九老未应多白傅,四明何止一黄公”(史浩《寄居为诸乡老庆寿致语口号》)[7]22189,展现诗友雅客间的往来交谊。

(四)为官有为形象

独善与兼济,在白居易身上均有体现。自遭贬以来,前者愈显,后者渐匿。宋人诗中写其积极入世、抗颜进言者较少,但并非没有。如周紫芝《次韵刘元亢读白乐天与刘梦得书》中说:“香山天下士,直道可事君。口语作奇祸,后来成积薪”[7]17123,张镃《杂兴三十九首》其三十九中说:“乐天未归时,极口献忠鲠。十上九不行,回身避机阱”[7]31528,均写其早年危言直谏、耿介事君的一面,并都进而写其由“进”到“退”的变化。也有夸赞其为官贤良的诗句,如蔡肇便称“郡守谁如白傅贤”(《杭州次周大夫韵》其二)[7]13653。有的诗句夸赞其在地方主政期间的具体政绩,如“函开函闭管年丰,白傅能方夏禹功”(董嗣杲《石函桥》)[7]42691、“欲识白公惠,堂堂勒翠珉”(郭祥正《和杨公济钱塘西湖百题》其六《白公石函》)[7]9007,均写其在西湖修砌石函的功绩。

(五)学佛参禅形象

白居易趣禅向佛,自称“吾学空门非学仙”“归即应归兜率天”(《答客说》)[2]2541。在文人三教皆通已成普遍现象的宋代,白居易作为亲近佛教的前贤,常以习禅者形象入诗。如苏轼诗句“乐天不是蓬莱客,凭仗西方作主人”(《吊天竺海月辩师三首》其二)[7]9181、姜特立诗句“乐天兜率堕渺茫,徐福神山更辽邈”(《晨起信笔》)[7]24150等,皆就白居易《答客说》而言。司马光以“近来朝野客,无坐不谈禅”诗句描述当时学佛风气盛行,并对邵雍戏称“只恐前身是,东都白乐天”(《戏呈尧夫》)[7]6213,可见白居易在宋人眼中已成为文人学禅的代表。

(六)多情风流形象

白居易有小蛮、樊素两侍妾屡入诗中,为后人所津津乐道。如苏轼有“我甚似乐天,但无素与蛮”(《次京师韵送表弟程懿叔赴夔州运判》)[7]9429、“乐天双鬓如霜菅,始知谢遣素与蛮”(《再用前韵》)[7]9512等诗句。有时遣蛮素与卖骆马一并入诗,表现其依依惜别的多情形象,如“不似乐天归老日,柳枝骆马两堪伤”(陆游《试笔二首》其二)[7]25039。

(七)多病长寿形象

白居易身患多种疾病,其本人诗中有诸多体现,宋诗中亦多有提及,如“多病乐天悲老近”(俞德邻《泊阎桥有怀》)[7]42442、“白傅病多空自叹”(陈造《寄乡中亲旧》)[7]28125等。宋人在诗中表现的身体意识和生命意识较之前代更强,他们感慨衰病难堪、老之将至,有时借白居易以写之。如刘敞自称“今年四十一,发白牙齿脱”,他“偶寻乐天诗,往在江州日”,只因“年几与我同,哀疾与我埒”(《杂咏》)[7]5684的同病相怜。陆游亦因齿发凋零想到“乐天悲脱发,退之叹堕齿”(《齿发叹》)[7]25673,因而叹喟。然而,这样一位自小多病痛的文人却得以年逾七秩、安享遐龄,故宋人亦有“贫闲略比陶元亮,老寿将过白乐天”(方回《醉题二首》其二)[7]41864等诗句,视其为长寿文人的典型。

(八)后嗣艰难形象

诗人私事,常成为后世文人的谈资。白居易久无子嗣,年近六旬方得一子却早早夭亡。宋人在娶妻纳妾、老来得子、幼子夭折等语境下,有时会援引白居易的典故。“且喜中郎新有女,岂容白傅老无儿”(姜特立《致政张教授晚而买妾有女戏赠》)[7]24162、“君不见白居易,五十八岁方得嗣”(王子俊《贺彦泽新得子》)[7]31497、“乐天无子留孙在,多少龙门客泪挥”(何梦桂《挽方中立同舍》)[7]42187等诗句,皆如是。

四、并称与对举:比较中的形象定格

在许多“涉白”宋诗中,白居易并非孤立入诗,而是与其他人物一同被写及。一些人物若频频与白居易搭配入诗,便不只是出乎偶然的个例,而成为一个值得重视的现象,可传达出关于白居易接受的有益信息。共同入诗主要有并称和对举两类。

白居易与他人并称入宋诗,主要有“韦白”(6处)、“刘白”(15处)、“元白”(91处)三种。这些并称在唐代已有。白居易本人就提过“刘白”“元白”之称。他曾谈及《元白往还诗集》[2]2796、《刘白唱和集》[2]3711,写过“闻道洛城人尽怪,呼为刘白二狂翁”(白居易《赠梦得》)[2]2297的诗句,并曾称“江南士女语才子者,多云元白”[2]3711。“韦白”并称始见于姚合诗句“半醉思韦白,题诗染彩翰”(《和裴令公游南庄忆白二十韦七二宾客》)[3]5697。韦应物、刘禹锡、元稹三人与白居易时代同、关系近、声名著,生平遭际又相似,故能并称。宋人将白居易与他人并称入诗,基本因循唐代已经形成的组合(另有“韩白”“苏白”各一处,属个例)。

宋人以“韦白”“刘白”入诗,多取其擅风雅、有诗名的共同点,如“风骚揖韦白,术业驾龚黄”(强至《上致政蒋侍郎二十六韵》)[7]7047、“不数刘白辈,一斗真百篇”(李处权《退老堂》)[7]20384,均拿他人与之相衡以示褒崇;或取其共同的地域联结,如“吴门韦白旧推贤,文雅相望数百年”(张耒《次韵黄汝器与君谟唱和三首》其二)[7]13404、“登临岂刘白,满目见诗情”(范仲淹《苏州十咏》其九《观风楼》)[7]1895,将其推为姑苏一带的前贤;或着眼于诗酒雅聚,如“刘白老来忘世味,只思诗酒伴裴公”(陆游《叶相最高亭》)[7]24502等,写其风流优雅、陶然忘机。

“元白”并称是涉及白居易最广泛的并称,含义也最丰富。尚永亮先生在《“元白”并称与多面元白》一文中指出:“元白”一词包含“胶漆元白”“唱和元白”“轻俗元白”“才子元白”等相互关联又各自独立的多元义项。[8]宋人诗中取“才子元白”一项最多。如“严吴侍从臣,元白才名子”(田锡《寄宋白拾遗》)[7]473,直言其为才子;又如“狂才意度若元白”(田锡《酬陈处士咏雪歌》)[7]489,在称赏其才华的同时也强调其狂放。更多的则如“炙地声华压元白”(陈襄《送郑洙赴举》)[7]5070、“蚤伏诗名压元白”(吕颐浩《次朱通判敦儒韵》其一)[7]15395,以胜过元白来称许他人之诗,暗含元白诗极佳这一前提。有时并不笼统地夸赞其才,而是如“歌行元白辞涛壮”(晁补之《和二叔父少监入馆见赐诗》)[7]12852、“句法追元白”(吴芾《和范迁善见寄三首》其三)[7]21881、“绝唱者何人,清新压元白”(康卫《七星岩》)[7]7840这样,具体到某一体裁、层面、风格。至如“元白邻封且唱酬”(范仲淹《依韵酬光化李简夫屯田》)[7]1902、“媟语淫言漫元白”(李洪《和郑康道探梅十绝句》其二)[7]27190等,则涉及“唱和元白”“轻俗元白”等其他面相。不过,其数量明显少于“才子元白”。

人物并称,基于他们的共性与关联。当人们使用并称时,人物间的差异被暂时忽略,共同的一面被聚焦、强调乃至放大,甚至仅属其中一方或在一方身上体现得更加明显的特点也会延伸到另一方。因而,人物以组合形式被接受,与单个接受效果不同。“元白”并称,其诗才诗名、诗风特点被高度聚焦,推动了宋人眼中白居易一般形象的定型。然而,人物并称的形成并不容易,且其数量十分有限。并称的人物,通常关联密切,成就不相伯仲,往往还需处在相同的时代。与之相比,对举是一种更灵活且同样有效的共同入诗方式。

人物对举入诗,古体、近体诗中均有出现,而以律诗颔、颈联中尤多。对举入诗的人物,有时彼此间并无直接联系,只是分别与诗的主题或表现对象相关。如“妃子和亲瞻马首,乐天送客驻江皋”(洪皓《彦清弹琵琶有感》)[7]19169一联,王昭君与白居易本无干系,但均有与琵琶相关的典故——一个“千载琵琶作胡语”[3]2511,一个“为君翻作琵琶行”[2]686,故可对举入诗。但更多时候对举入诗的两个人物另有一层联系,他们需要在某方面具有潜在的相似之处才能一同入诗。这层关系往往不会明示,需另加揣摩。如“听讼初承召公后,递诗须继乐天才”(褚珵《送程给事知越州》)[7]4281,看似白居易与召公两不相干,实则该联暗示了作者眼中白居易的文学成就与召公的政治成就堪为匹配。二者若不相称,则难以一同入诗。

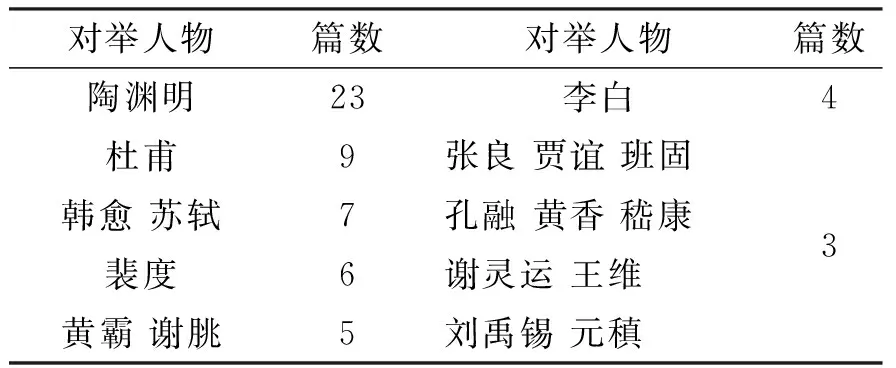

据笔者统计,宋人笔下与白居易对举入诗的人物共有123人。他们多数为知名诗人文士,或思想、精神、人格上较突出的人物,总归是特定领域造诣高、影响大的历史名人。其中,陶渊明、杜甫、韩愈、苏轼、裴度等人频频与白居易搭配出现(见表6),暗示白氏主要以诗人、闲人、名人的身份被接受。

表6 不同人物与白居易对举入宋诗篇数

宋人诗中,陶渊明与白居易对举频次最高,远高于其他人物。试看几例:

陶令归来为逸赋,乐天谪宦起悲歌。——梅挚《琵琶亭》

茅屋归元亮,霓裳醉乐天。——苏轼《至真州再和二首》其二

白氏草堂元自葺,陶公三径不教荒。——黄庭坚《题司门李文园亭》

前代乐天今复见,后身元亮更何疑。——喻良能《次韵王待制游东坡留题十一绝》其七

乐天已贵杯常把,元亮虽贫饮亦豪。——李流谦《偶成》其七

鼎败香山往,官轻靖节休。——王阮《上九江唐舍人(文若)一首五十韵》

白傅松犹在,陶潜菊未零。——岳珂《道中思庐山》

上述诗句对于对举的两个人物的描述,多数并非互文。即,“为逸赋”与“起悲歌”,“归茅屋”与“醉霓裳”,“不荒三径”与“自葺草堂”,基于陶渊明和白居易不同的生平与典故,各自的措辞不可置换。然而,对举的诗句虽各述其异,实则基于其同。陶、白二人存在交集的部分,正是白居易接受中最为重要的部分。

陶、白二人渊源颇深。自称“异世陶元亮”[2]837的白居易,“充分接受并强化了陶诗精神中的闲适情趣”[9]162。从他开始,陶诗精神成为“一种自觉的艺术追求和人生追求”[9]160。进入宋代,陶渊明接受史达到高潮,陶氏“不仅作为诗人,而且作为一种文化象征全面影响着宋人”[9]192。在这样一个士人普遍关注、重视、推崇、追摹陶渊明的时代,陶、白对举入诗成为惯用搭配,说明二者之间的精神联结得到了应有的认识,也说明白居易被赋予了与陶渊明相近的文学、文化地位。对举,这一诗中的特殊陈述结构,透露出宋人不经意间对白居易形象的体认。乐天知命的闲适隐逸形象,作为白居易最重要的形象,逐渐定格下来。