“双减”背景下的驱动式数学课堂新样态

郑端丽

【摘 要】“双减”政策对课堂教学提出了更高的要求,高质量常态课堂建设是实施“双减”的关键路径,要提高常态课教学质量,唤醒学生的学习内驱力至关重要。在数学课堂中,可通过问题驱动、任务驱动、思维驱动的基本策略引发学生深入思考,促进数学知识的深化理解,形成数学课堂新样态。

【关键词】双减 驱动 数学课堂

减轻学生负担,关键在于提高课堂教学质量,强化学校教育的主阵地作用,把高质量常态课堂建设作为实施“双减”的关键路径。那么,应如何提高常态课的课堂教学质量呢?笔者认为教学要先唤醒学生的学习内驱力,基本策略即通过问题驱动引发学生深入思考;通过任务驱动助力学生自主探究、合作交流;在思维驱动中升华提高,促进对数学知识的深化理解。下面以人教版五年级上册“多边形的面积”的单元教学为例,探讨驱动式数学课堂新样态。

一、问题驱动——引发真思考

数学课堂总是离不开数学问题的引领,好的数学问题能引领课堂走向深入。有的教师会用几十个问题,以一问一答的方式,牵着学生跟着预设的教学思路走,学生没有真正思考的时间和空间,看似配合默契、非常完美的课堂,实则剥夺了学生深度思考的机会。数学教师进行备课时,需要备教材,理解教材的内容、目标、前后联系;还需要备学生,了解学生的现有知识储备,对于本节课的学习重难点,教师要做到心中有数;然后才是备教法,针对本节课的教学重点和学生存在的学习困惑,设计行之有效的导学预案。

例如,在教学“三角形的面积”时,对于五年级的学生来说,已具备较强的思维能力和语言表达能力,为了给学生更充分的思考空间,教师不妨设计以下三个问题来引领课堂教学,引导学生层层深入地展开探究。

问题一:平行四边形的面积公式是怎么推导的?

基于问题驱动,学生回忆前一节课“平行四边形的面积”的公式推导过程,即通过剪拼的方法把平行四边形转化成长方形来计算面积,把新问题转化成已有的旧知识进行解决。

问题二:三角形的面积可以怎么求?

教师直接把这节课要研究的新问题抛出,学生带着问题进行独立思考。学生首先想到的就是利用转化思想,怎么把未知问题转化成已知知识来解决。数分钟后,学生通过分组讨论,研究出以下五种计算三角形面积的方法:(1)数格子。这种方法从学生第一次认识面积就已经接触,它是所有图形面积计算的基础,也就是图形内单位面积的累加。(2)受平行四边形推导过程的影响,学生把一个等腰三角形沿高线剪开,其中的一部分经过旋转,拼成一个长方形,由此得出S△=(a÷2)h。(3)把一个长方形沿对角线剪开,三角形面积=长方形面积÷2,由此得出S△=ab÷2。如果没有提前预习,学生很难想到由两个完全一样的三角形拼成一个等底等高的平行四边形,但有部分学生能想到把一个长方形分成两个完全一样的直角三角形。(4)学生会借助常用的学具——等腰直角三角尺来进行拼摆,把两个完全相同的等腰三角尺拼在一起,形成一个正方形。这样,三角形面积是正方形面积的一半,由此得出S△=a2÷2。(5)连接三角形两腰的中点,沿中线剪开,通过旋转,转化成平行四边形,平行四边形的底即三角形的底,平行四边形的高是三角形高的一半,由此得出S△=a(h÷2)。学生在小组内分享交流,看似都通过自己的方法解决了问题,正得意之时,教师适机抛出第三个问题。

问题三:这些转化方法适用于任意三角形吗?

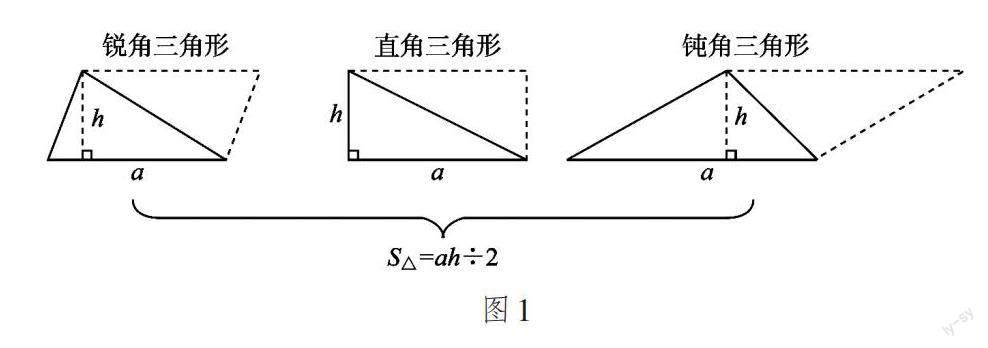

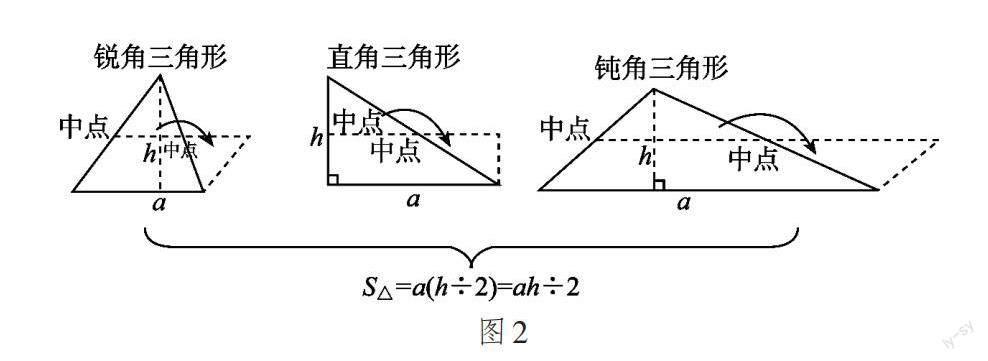

在问题三提出后,学生开始反思自己的推导方式是否适用于任意三角形。教师给予学生充足的思考时间,在这几分钟里,学生经历了思辨—验证—归纳的学习过程。经过反复辨析、验证,学生发现方法(1)虽然具有普遍性,但这种方法难以精确地计算出三角形的面积。方法(2)和方法(3)仅限于特殊的三角形,并不具有普遍性。方法(4)中的推导尽管针对的是特殊三角形,但其思路和方法适用于任意三角形(如图1)。方法(5)同样适用于任意三角形(如图2)。

以问题引领课堂,不仅让学生关注知识的结果,也关注知识形成的过程。学生在思考交流的过程中,感受到数学知识应具备的严谨性、普适性和科学性等特点。

二、任务驱动——促进真探究

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出:有效的教学活动是学生学和教师教的统一,学生的学习应是一个主动的过程。高质量课堂不仅注重学生积极思考、自主探究,小组合作交流也是数学课堂学习的重要方式。合作交流通常以某个学习任务为驱动,以小组合作的形式进行,在有限的时间内让学生独立思考、充分表达、交流辨析、调整修正,学生在交流中碰撞出思维的火花,生长出新的灵感与顿悟。

例如,在教学“梯形的面积”一课时,教师可以根据本节课的教学目标,提炼核心问题,厘清學习任务,以完成导学单的形式开展课堂教学,让学生在任务驱动下完成数学知识的探究过程。为了节省课堂时间,教师也可以将探究任务提前告知学生,让学生利用课前时间思考,课堂上可直接进入小组合作、交流互动环节。

教师课前出示任务单:(1)猜想梯形的面积可能与什么有关。(2)探究梯形面积公式的推导方法,请写出推导过程。(3)小组交流,说说你们的发现。在探究任务(1)时,学生已经掌握了平行四边形和三角形的面积公式及其推导方法,在已有的学习经验上,学生汇报自己的猜想:梯形的面积可能与上底、下底、高或梯形的腰有关;梯形的面积可能与平行四边形、三角形的面积有关。带着这样的猜想,学生进入任务(2)的探究。

学生基于已有的知识经验,利用转化思想,在研究任务(2)时,有的学生受三角形面积公式推导经验的影响,把两个完全一样的梯形拼成一个平行四边形;有的学生把梯形通过割补的方法转化成已学过的图形,比如把梯形转化成两个三角形,或把梯形转化成一个平行四边形加一个三角形,或把梯形转化成一个长方形加两个三角形等;还有的学生通过阅读数学材料,学习古代数学家刘徽利用出入相补原理来推导梯形面积公式。这些都是学生通过自主尝试生成的思维结晶,都是数学中化归、转化思想的具体表现。

最后,学生带着自己的作品进入任务(3),学生迫不及待地分享自己的创作成果,将自己的想法在小组内分享交流,并发现还有很多方法是自己根本没想到的,由此充分激发了学生的学习兴趣,促进了学生思维的生长,增强了学生的创造能力,让课堂充满活力。

在各小组汇报的过程中,学生更正自己的导学单,把所有的方法进行统整、梳理,发现梯形面积有多种求法。此时,教师稍加引导“所有的推导方法都能用一个公式表示吗”,学生的思维进入了更高階段,他们开始推导、转化,在师生的共同努力下,发现所有的推导结果都能化简成一个公式S梯形=(a+b)h÷2。

《课程标准》指出:教学活动应注重启发式,激发学生学习兴趣,引发学生积极思考,鼓励学生质疑问难,促进学生理解和掌握数学的基本知识和基本技能。教师利用导学单,以任务驱动的方式引导学生积极探究,组织学生进行独立思考—小组交流—说理辨析—各组汇报—知识梳理的学习过程,让学生全员参与,积极交流,充分说理,让思维从单点模式向多点模式发展,从而积累数学学习经验,发展数学学科素养。

三、思维驱动——实现真发展

驱动式数学课堂不仅要求教师要深度解读教材,准确定位教学目标,把握知识重难点,而且也要关注和顺应学生的心理需求,即学生对于一些“数学规定”内心深处有很多的疑惑,教师应追溯知识的根源,巧设思维冲突,在思维驱动下引导学生通过自主探究紧扣数学本质、打破思维定式,对原有的知识结构进行重组,对原有的思维方式重新建构。在这一过程中,让数学知识得以结构化,学生的思维从表层走向深入。

在“多边形的面积”整理与复习课的教学中,教师引导学生回顾本单元各图形的推导过程,当学生说出平行四边形面积的推导方法,即把平行四边形沿高线剪开拼成长方形来进行推导时,教师出示特殊的平行四边形(如图3),提出问题:像这样的平行四边形也可以通过沿高线剪开转化成长方形吗?是否能用“底×高”来计算面积呢?教师把问题抛出,引导学生进行思考、交流,从思维进行驱动。

通过教师的追问,各组同学的激烈争辩,最后能让学生意见一致的结论是:把平行四边形分成若干层(高是几个单位就分几层),每层均是高为1个单位且面积相同的小平行四边形,把每层的平行四边形沿高线剪开转化成与它等底等高的小长方形后,每层的平行四边形的面积就转化成了长方形的面积(具体转化过程如图3所示)。把几个面积相同的长方形的面积进行累加,可以得出平行四边形面积,即“每层个数×层数=总个数”的方法来计算,也就是“面积=底×高”。接着,教师继续追问:三角形和梯形的面积也可以用每层个数乘层数来解释吗?学生回答:道理是一样的,因为三角形和梯形每层面积不同,我们要把它拼成每层形状相同的图形来计算,可以用两个完全一样的三角形或两个完全一样的梯形拼在一起计算出总面积,再除以2(如图4)。

通过充分说理,学生发现求图形的面积其实就是计算图形中共有多少个面积单位。从计数的本质看,就是数一数“一行有几个面积单位,图形中共有几行”,这样面积计算就转化成了单位面积的累加过程。通过对知识的系统化梳理,学生不仅能掌握本单元的各知识点,还能结构化地理解同一领域内容的内在联系,从概念本质上理解知识背后的道理,让学生在思维驱动下深度理解所学知识的本质内涵,有效提升思维素养,实现综合能力真发展。

(作者单位:福建省福州市仓山小学)