基于无人机投放天敌昆虫花绒寄甲的生物防治技术及应用研究

尹华阳,李晓娟*,董广平,郭婉琳,汪青桐

(1.松材线虫病预防与控制技术国家林草局重点实验室,安徽 合肥 230031;2. 安徽省林业科学研究院,安徽 合肥 230031)

松材线虫病是由松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)寄生在松树体内导致松树迅速死亡的一种毁灭性病害,不仅是全球森林生态系统中最具危险性的病害,而且是重大植物疫情。松材线虫病依靠媒介昆虫松褐天牛(Monochamus alternatus)传播,扩散蔓延极快。目前松材线虫病防治采取以清理病死(枯死、濒死)松树为核心,打孔注药或喷施化学药剂为辅助的防治手段,但是清理病死(枯死、濒死)松树仅是被动的减少病原,难以持续的遏制松材线虫病在林间的传播与蔓延[1]。

近年来,利用天敌昆虫进行害虫防治的生物防治技术已成为农林业可持续生产的重要组成部分,是一条优良的、长效的措施[2]。生物防治主要是利用微生物或其提取物,以及释放天敌生物的方式减少害虫对植物的影响。 花绒寄甲(Dastarcus helophoroides)是松材线虫病传播媒介松褐天牛的重要优势天敌昆虫[3]。诸多研究证明,释放花绒寄甲可以降低松褐天牛的虫口密度[4-6],是控制松材线虫病传播的有效措施。然而,林间释放花绒寄甲所需的人力成本较高,释放的效率、覆盖率和均匀度难以保证,这些因素都限制了该防控措施的发展。

随着无人机技术的持续发展,其在农林病虫害防治上的应用不断拓展,是革新农林业的治理方式。利用无人机投放天敌昆虫可以极大提高释放效率,在降低人力成本的同时,确保释放的覆盖率和均匀度,显示了潜在的巨大优势[7]。为了进一步研究无人机进行生物防治的可行性,提高天敌的释放质量,实现更好的控制效果,本文将多旋翼无人机与生物防治技术相结合,开发了一种无人机投放花绒寄甲装置。基于这种装置进行了无人机投放花绒寄甲防治松褐天牛试验,为推动这一生物防治技术的发展提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 无人机

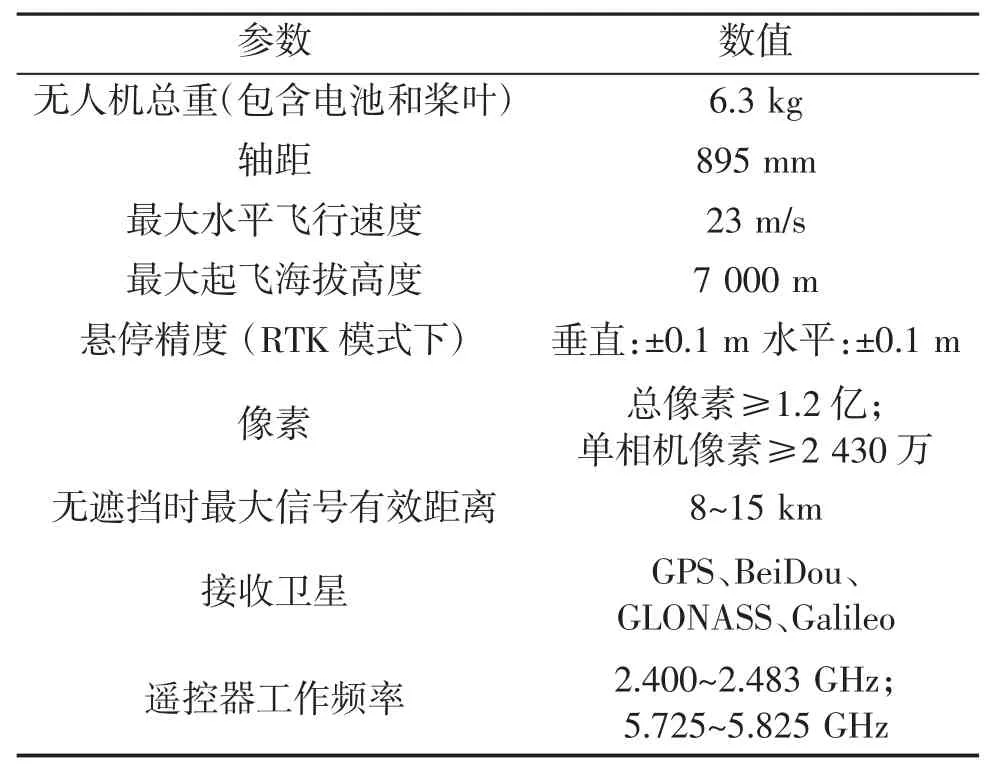

与固定翼无人机相比,多旋翼无人机不需要跑道,并且具有起降自由、运行成本低、维护方便、操作简单等优点。本研究采用大疆经纬M300RTK 多旋翼无人机(见图1)。该款无人机配备出色的飞控系统、全向探测定位雷达技术、红外传感技术和网络RTK 技术(real-time kinematic)等,可以满足天敌昆虫投放对稳定性和精准性要求。其扩展能力较强,支持搭载2.7 kg 以内的物体,并能实时上传无人机操作信息,实现远程监督,在操作过程中能够创建断点。如果需要退出操作模式或停止操作,无人机会保存当前状态,方便下次继续操作。无人机的主要参数如表1 所示。

表1 无人机参数

图1 无人机结构

1.2 天敌昆虫投放装置

为了保证天敌昆虫在林间精准高效的释放,设计研发了适配M300 RTK 多旋翼无人机的花绒寄甲成虫投放装置,其结构如图2 所示。投放装置由快装板、15 孔拋虫筒、拋虫板、电机和控制器等结构组成,整体使用超轻质碳纤维材料,便于无人机搭载飞行。投放前,将装有天敌昆虫的可降解集虫管(图2 d)置于拋虫筒中,连接于无人机上,拋虫筒可同时搭载15 管花绒寄甲成虫。无人机升空进行投放作业,由遥控器控制连接拋虫板的电机转动22.5°,拋虫板上的孔洞对准拋虫筒孔洞后,集虫管失去拋虫板阻挡,由重力和无人机风压使其下落至林间,实现抛投。接着无人机巡航至下一点位遥控电机再次带动拋虫板旋转,如此循环工作,直至所有集虫管抛投完毕。

图2 天敌昆虫投放装置

1.3 可靠性测试

在投放天敌昆虫的过程中,投放装置的准确性和可靠性将直接影响防治效果。为了测试无人机搭载投放装置释放天敌昆虫的准确性和可靠性,本研究设计了相关测试试验。操作如下:在空地上设置投放目标点模拟实际防治作业中需要投放的区域,利用无人机搭载天敌昆虫投放装置对目标点进行投放作业,无人机飞行速度为5 m/s,投放方式设置为不悬停,悬停1 s、2 s、3 s,投放高度设置为离地高度10 m、30 m、50 m,每个试验条件下进行5 次投放。记录每次投放集虫管着陆点与目标点之间的偏离距离。

1.4 林间投放试验

为了进一步验证无人机天敌昆虫投放装置的生物防治效果,在安徽省旌德县进行了林间投放花绒寄甲成虫防治松材线虫病试验。

1.4.1 作业条件和投放方式

试验地为马尾松林,面积为13.3 hm2;作业日期为2022 年5 月27 日,天气晴,风力2 级。在无人机控制软件上根据花绒寄甲成虫的寄生范围制定投放点和作业宽度[8],并进行航线规划,如图3 所示。假设花绒寄甲成虫的有效寄生距离为r,投放点间隔距离和作业宽度均小于等于时,理论上可以实现对花绒寄甲成虫寄生范围全覆盖。根据试验地情况及可靠性测试结果设置无人机飞行条件为:飞行高度为离地高度30 m、飞行速度5 m/s、投放点悬停1 s 后投放。

图3 试验区及航线规划示意

1.4.2 防治效果评价

防治效果直接反映无人机投放天敌昆虫系统质量。本试验以松材线虫病传播媒介昆虫松褐天牛的虫口密度为指标,宏观评价防治效果。试验步骤如下:在无人机投放作业前2 周,在试验区设置3 个松褐天牛诱捕器,按照厂家要求悬挂并每月更换诱芯,诱捕器间距离100 m 以上;另设对照区,地形、林分与试验区相似,且间隔1 000 m 以上,不投放花绒寄甲,并按同样方式设置3 个松褐天牛诱捕器。在无人机投放花绒寄甲当天、投放后每2 周观察记录诱捕器中松褐天牛的数量,每次观察后清空诱捕器,持续观察4 个月。通过公式计算松褐天牛虫口密度下降率,得到平均防治效果[9]。

式中,Ci为松褐天牛虫口密度下降率(%),ai为对照区诱捕器中松褐天牛数量平均值(头),bi为试验区诱捕器中松褐天牛数量平均值(头)。

式中,C 为无人机投放花绒寄甲成虫的平均防治效果(%),n 为无人机投放作业后的调查次数。

2 结果与分析

2.1 可靠性测试结果

由表2 可以看出,不悬停的投放方式准确度较差,悬停1 s、2 s、3 s 在相同投放高度下准确度差距不大;投放准确度会随着投放高度升高而降低,但是准确度下降幅度不明显。因此,在实际林间作业时,为了在保证准确度的前提下提高作业效率,无人机应在抵达目标位置后悬停1 s 再进行投放。投放高度应选择确保飞行安全的最低高度。在整个测试中,共计投放60 次集虫管,全部一次成功,说明该装置性能稳定,可靠性高。

表2 可靠性测试结果

2.2 林间投放试验结果

通过前期计算和航线规划,本次试验共计投放花绒寄甲成虫10 000 头,飞行36 架次。集虫管全部投放成功,实际落点与投放点基本吻合,理论上完全覆盖试验区域。

2.3 防治效果评价

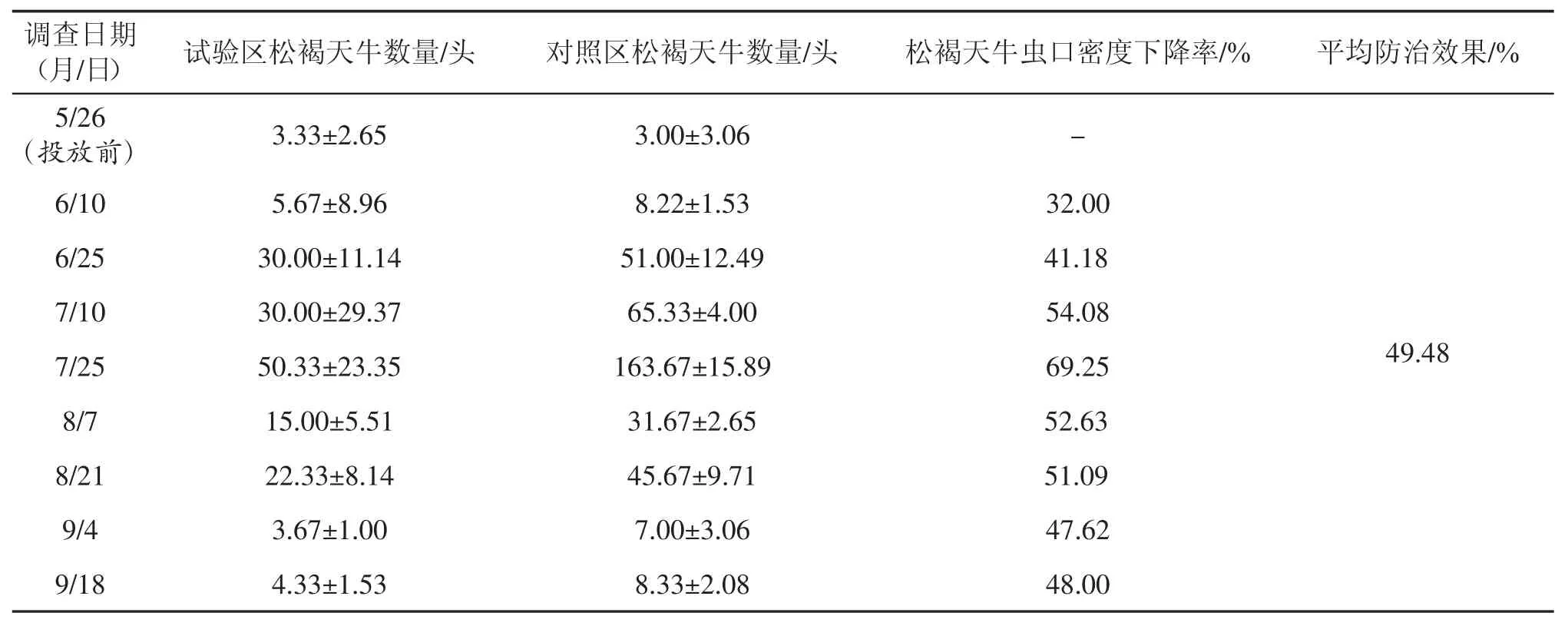

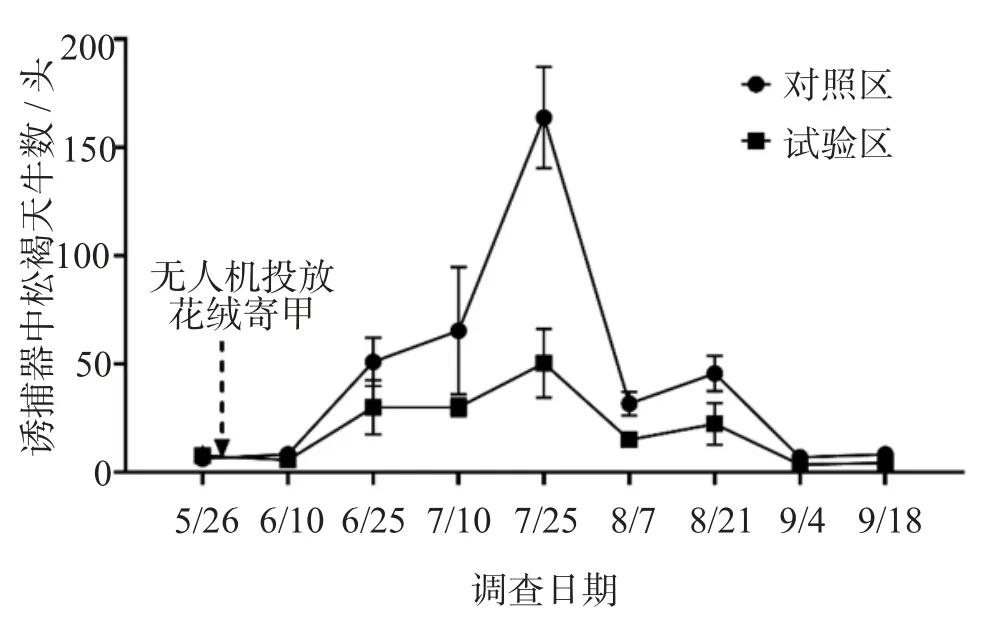

在无人机投放花绒寄甲试验后,共进行了8 次调查(不包括无人机投放前一天的本底调查),防治效果调查见表3,数量调查结果见图4。5 月26 日,无人机投放花绒寄甲前的本底调查显示,试验区和对照区在诱捕器中松褐天牛数量相近,说明防治前两区域的松褐天牛虫口密度基本一致。无人机投放花绒寄甲成虫后的松褐天牛虫口调查结果显示,试验区松褐天牛的虫口密度相较对照区明显下降,并随着松褐天牛羽化高峰期的到来,这种趋势越发明显,松褐天牛虫口密度最高下降了69.52%,最终计算得出,无人机投放花绒寄甲成虫的平均防治效果为49.48%。由此可见,通过无人机投放天敌昆虫花绒寄甲可以显著降低松褐天牛的虫口密度,具有良好的生物防治效果。

表3 防治效果调查

图4 松褐天牛数量调查结果

3 结论与讨论

本研究探索了无人机技术在生物防治领域的应用潜力,设计开发了基于多旋翼无人机的花绒寄甲投放装置,进行了可靠性测试及林间投放花绒寄甲成虫防治松褐天牛试验。通过无人机投放花绒寄甲成虫,有效地降低了试验区内松褐天牛的虫口密度,投放后4 个月的平均防治效果达到了49.48%。研究结果表明,基于多旋翼无人机的天敌昆虫投放系统可以较好地完成林间生物防治作业,实现病虫害的绿色防治。

利用无人机进行生物防治的成本约为人工防治的四分之一[10],在相对复杂的山区也能做到全覆盖,具有较好的经济效益和生态效益。该模式为林业病虫害的生物防治提供了一种新的、可持续的技术途径,为未来实现更加智能化和环保的防治手段打下了基础。