种植密度对中麦30产量和蛋白质质量分数的影响

史金平,张 敏,杨 敏,刘 岩,蔡瑞国

(河北科技师范学院农学与生物科技学院/河北省作物逆境生物学重点实验室,河北 秦皇岛,066004)

种植密度对小麦农艺性状、产量性状影响较大[1~3]。适宜的种植密度有利于构建合理的群体结构,增大绿叶面积,提高群体对光能的利用率,增加群体干物质积累,提高成穗数[4],最终影响小麦的产量与品质[5]。在生产中可以通过调整种植密度等农艺措施调节干物质积累及在各器官中的分配,建立合理的源库平衡,提高其转化效率[6]。穗数、穗粒数和千粒质量构成小麦产量的三要素,建立合理的群体结构,协调好三者的关系才是小麦获得高产的根本途径[7]。适宜的种植密度,可以协调小麦群体与个体以及生长发育与环境的关系,有利于产量三因素的协调发展,最终获得高产、稳产。于文明[8]研究认为,高密度不利于小麦植株的氮素积累,过高密度下小麦开花后植株氮素积累量降低。随种植密度的增加,花前小麦营养器官积累氮的转运量、转运率以及对籽粒的贡献率均有增加[9]。

中麦30由中国农业科学院作物科学研究所小麦品质研究与新品种选育创新团队育成,品种来源为08CA137/山农17,已经通过国家黄淮南片(国审麦20200096)和国家黄淮北片(国审麦20210152)审定,该品种抗寒性好,抗倒性强,高产稳产,适应性好。笔者用小麦新品种中麦30,在大田条件下设置3个种植密度,研究该品种在不同种植密度条件下小麦群体大小、植株干物质积累转运和籽粒产量以及籽粒蛋白质量分数的变化,以期为该品种在冀东地区的推广种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2020年10月~2021年6月在河北科技师范学院农学与生物科技学院实验站(39.44°N,119.13°E)进行。土壤类型为潮褐土,其中有机质质量分数为24.63 g/kg,全氮质量分数为1.19 g/kg,速效氮质量分数为93.38 mg/kg,全磷质量分数为 2.19 g/kg,速效磷质量分数为32.66 mg/kg,全钾质量分数为3.91 g/kg,速效钾质量分数为153.09 mg/kg。前茬作物为大豆。

供试小麦品种为中麦30,由中国农业科学院作物科学研究所提供。试验设置3个种植密度,基本苗分别为450万株·hm-2(M1),600万株·hm-2(M2)和750万株·hm-2(M3),小区面积为12.5 m2(2.5 m×5.0 m),3次重复,完全随机排列。田间小麦的播种时间为2020年10月11日,15 cm等行距机播,3叶期定苗。氮素用量为240 kg·hm-2,底肥和拔节期追肥各50%;P2O5和K2O用量均为120 hm-2。选用复合肥[w(N)∶w(P)∶w(K)=15∶15∶15]做底肥,尿素(N质量分数为46%)做春季追肥。全生育期越浇冬水、拔节水和孕穗水,每次灌水量为600 m3·hm-2。小麦生长期间及时防治病虫草害,其它管理同当地生产大田,收获时间为2021年6月25日。

1.2 测定项目与方法

1.2.1总茎数动态和分蘖成穗率 于田间小麦出苗期、返青期、拔节期、成熟期定点调查行长1 m,2行内的总茎数,并计算分蘖成穗率。

分蘖成穗率=(成熟期有效穗数/拔节期总茎数)×100%

1.2.2干物质积累动态 于田间小麦拔节期,开花期,花后第7天,第14天,第21天,第28天和第35天取样,每个处理取10株,3次重复,105 ℃杀青30 min,60 ℃烘至恒质量,称干质量,计算群体干物质积累量。

1.2.3花前干物质积累量及其对籽粒的贡献率 于田间小麦开花期和成熟期每处理取10个小麦单茎样品,分为茎秆+叶鞘、叶片、穗轴+颖壳和籽粒等4部分,3次重复,105 ℃杀青30 min,60 ℃烘至恒质量,称干质量。

花前干物质转移量对籽粒的贡献率=(开花期植株干质量成熟期营养器官干质量)/籽粒干质量

1.2.4产量及其构成因素 小麦成熟后每处理调查取行长1 m,2行内的有效穗数;随机连续抓取20个麦穗,数取穗粒数;收获行长1 m,5行内样段全部脱粒、晾晒并称质量,测定实际产量;采用千粒法测定每处理的千粒质量;以上指标均3次重复,实际产量和千粒质量均折算为籽粒中水的质量分数为13%下的数值。

1.2.5植物氮素质量分数和籽粒蛋白质质量分数 采用半微量凯氏定氮法测定籽粒氮素质量分数,氮素质量分数×5.7为蛋白质质量分数[10]。氮素转运量公式如下:

花前氮素转运量=开花期地上部氮素积累量-成熟期非收获器官氮素积累量

氮素转运量、氮素积累量单位均为kg·hm-2。以下同。

花前氮素转运效率=花前氮素转运量/开花期植株氮素积累量×100%

花前氮素对籽粒氮素的贡献率=花前氮素转运量/成熟期籽粒氮素积累量×100%

1.2.6数据统计分析和作图 采用Excel 2003和DPS v 7.05软件对数据进行分析和作图,采用LSD法进行差异显著性分析。

2 结果与分析

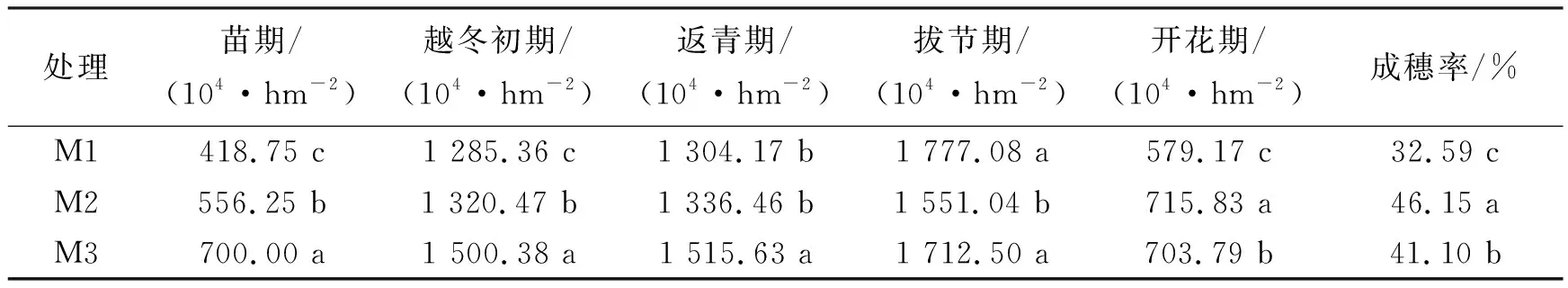

2.1 种植密度对中麦30各生育时期茎蘖动态和成穗率的影响

中麦30越冬初期和返青期总茎数随种植密度增加而增加(表1);但拔节期M2处理的总茎数低于另外2个处理且差异达显著水平;开花期M2处理的总茎数高于另外2个处理且差异达显著水平。M2处理的开花期总茎数数和成穗率均较高,说明M2处理种植密度有利于分蘖发生并提高茎蘖成穗率。

表1 种植密度对茎蘖动态和成穗率的影响

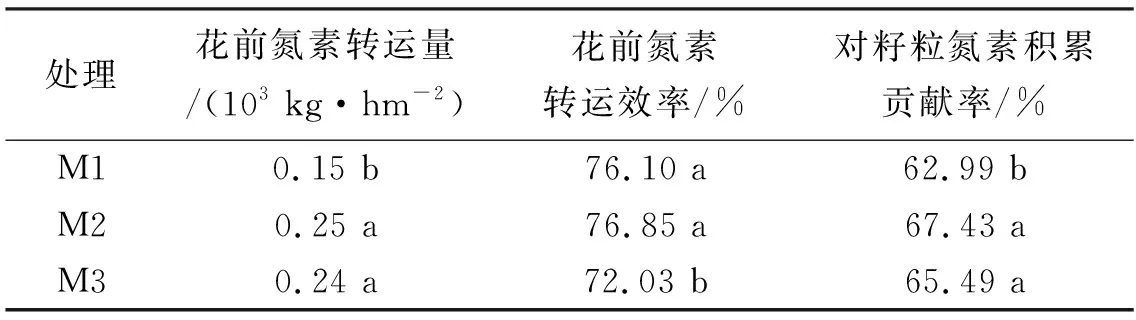

2.2 种植密度对小麦干物质积累的影响

随着生育进程的推进,各处理的小麦植株干物质积累量均逐渐增加(表2)。随着种植密度的增加,植株干物积累量显著增多。种植密度越高小麦地上部干物质积累量越大。

表2 种植密度对小麦干物质积累动态的影响 103 kg·hm-2

2.3 种植密度对小麦干物质积累转运及其对籽粒产量贡献率的影响

小麦花前营养器官干物质转运量及对籽粒产量贡献率由高到低的排列顺序为茎鞘,叶片,颖壳(表3)。种植密度从M1增至M3,茎鞘干物质转运量逐渐增加;但叶片和颖壳干物质转运量以M2处理的较高,而茎鞘干物质转运量以M3处理的较高。花前各器官干物质转运量对籽粒产量贡献率,茎鞘在M3处理下的高于其他处理,叶片和颖壳在M2处理下的较高。3个种植密度下的花前干物质转运总量和对籽粒的贡献率,均以M2处理下的较高。

表3 种植密度对小麦花前干物质转运及其对籽粒贡献率的影响

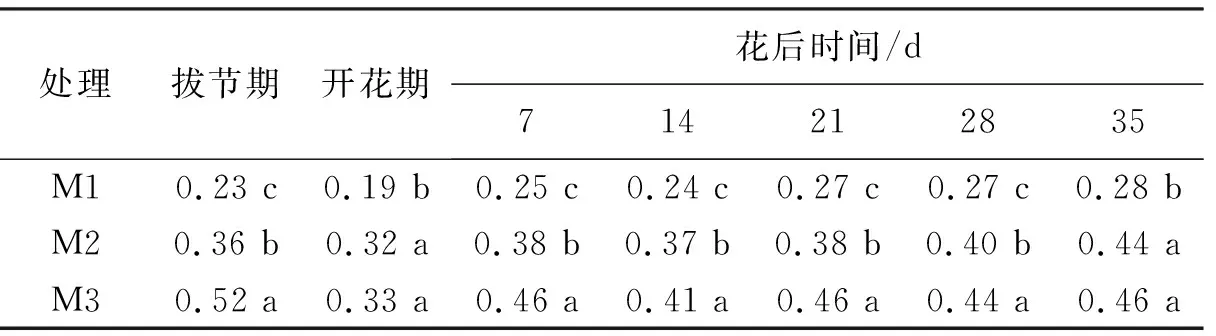

2.4 种植密度对氮素积累动态及氮素转运量和转运率的影响

氮素积累量随种植密度的增加而增加,除开花期和花后35天的M2和M3处理未达显著水平外,其他时期都在M3处理时显著高于M1和M2处理(表4)。

表4 种植密度对氮素积累动态的影响 103·hm-2

3个种植密度下的花前氮素转运量以M2处理的最大,显著高于M1处理的,但与M3处理的差异不显著(表5)。3个种植密度下的花前氮素转运效率以M2处理的较高,但与M1处理的差异不显著,而与M3处理的差异显著。花前氮素转运对籽粒氮素积累的贡献率也以M2处理的较高,M2和M3处理的显著高于M1处理的,M2和M3处理间差异不显著。

表5 种植密度对氮素转运量和转运效率的影响

2.5 种植密度对小麦产量及其构成因素的影响

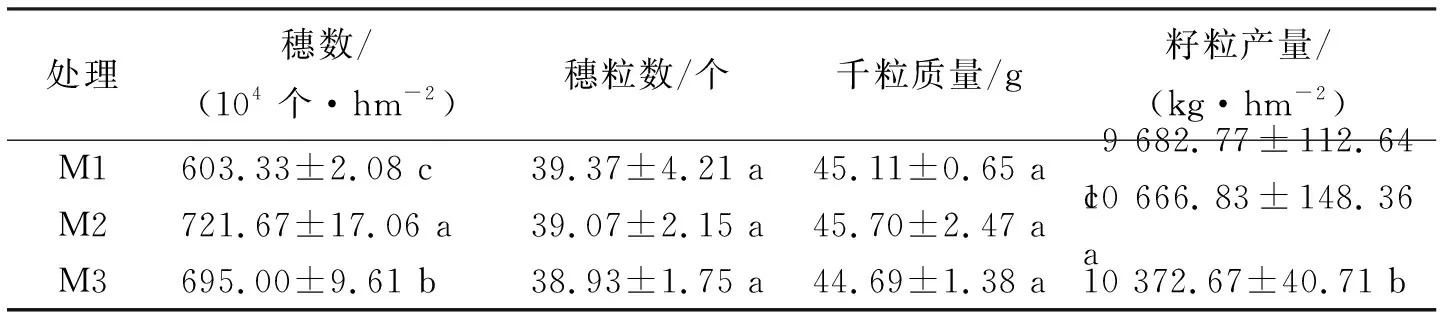

3个种植密度下的穗数差异显著,M2处理的穗数显著高于其它2个处理(表6)。穗粒数和千粒质量各处理间差异均不显著,说明播量对穗粒数和千粒质量影响不大。M2处理的籽粒产量为10 666.83 kg·hm-2,显著高于其它2个处理。

表6 种植密度对产量及其构成因素的影响

2.6 种植密度对籽粒蛋白质质量分数的影响

3个种植密度下的籽粒蛋白质质量分数以M2处理的最高,显著高于其它2个处理(图1)。

图1 种植密度对籽粒蛋白质质量分数的影响

3 讨论与结论

影响小麦生长发育的因素很多,而播种量是其中最关键的因素之一。小麦具有较强的分蘖调节能力,分蘖成穗数多少和分蘖成穗率高低,可作为小麦生长条件和栽培技术水平高低的重要标志之一[11]。冬小麦关键阶段群体的有效分蘖能够保障合理群体的构建,解决个体发育与群体发展的矛盾,充分利用光、热、水、肥等资源,是籽粒获得高产的根本途径[12~15]。较高的茎蘖成穗率是提高产量的基础,在适宜的穗数范围内,茎蘖成穗率越高则总结实粒数越多,同时花后干物质积累量也越多,最终也就达到了高产的目的[16]。干物质积累量是小麦产量形成的基础,与产量关系密切[17]。增大播量能够提高冬小麦各生育时期地上部群体干物质量[18],但播量过大会抑制冬小麦个体生长,不利于地上部群体干物质的积累[19,20]。本次研究结果表明,种植密度为750万株·hm-2时,小麦各时期群体干物质积累量较高。有研究表明,小麦成穗数随着种植密度的增加而增加,而穗粒数和千粒质量却降低[21]。本次研究与上述结果略有不同,小麦成穗数随着种植密度的增加而增加,但穗粒数和千粒质量无显著变化,这可能是中麦30的品种特性决定的。

前人关于种植密度对小麦籽粒蛋白质质量分数的影响展开了一定研究,但结果存在差异。马冬云等[22]发现,籽粒蛋白质含量随种植密度的增加而增高;而姚金宝等[23]研究表明,种植密度与籽粒蛋白质质量分数关系不密切。本研究结果表明,随着种植密度的增加,中麦30植株氮素积累量增加,具体表现为种植密度450万株·hm-2的氮素积累量显著低于600万株·hm-2的和750万株·hm-2的,600万株·hm-2和750万株·hm-2之间差异不显著。王树丽[24]研究显示,花前营养器官中储存氮素的转运量、转运效率和对籽粒的贡献率均随种植密度的增加而提高。本次试验结果显示,3个种植密度下的氮素的转运量、转运效率和对籽粒的贡献率均以种植密度居中的600万株·hm-2的较高,与前人研究有所不同。进一步分析发现,种植密度600万株·hm-2的蛋白质质量分数显著高于其它两个种植密度的。说明,增加种植密度促进了中麦30植株氮素的积累,而籽粒蛋白质质量分数在600万株·hm-2时达到最大。

综上,中麦30在600万株·hm-2时籽粒产量与蛋白质质量分数较高,且该种植密度下同时具有较高的氮素转运量、转运效率和对籽粒的贡献率。所以,本次试验条件下,冀东平原推广种植中麦30的较适宜密度为600万株·hm-2。