传统文化融入小学美术教学的策略研究

【摘要】本文基于传统文化与美术教育融合的理念,从“欣赏评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”四个维度探究蜡染艺术融入小学美术教学的方法,旨在提升学生的美术核心素养。

【关键词】传统文化 小学美术 蜡染艺术

【中图分类号】G62 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)22-0103-04

蜡染是我国少数民族古老的民间传统纺织印染手工艺,是我国少数民族优秀传统文化代表之一,主要流传于云、桂、湘、川等省份,富有浓郁的少数民族文化气息。广西蜡染艺术主要流传于兴安、隆林、融水等地,小学美术教师可充分利用这一文化艺术形式,实现传统文化与小学美术教学相融合的目标。

一、传统文化与小学美术教学的关联性解读

(一)课标的明确要求

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称《艺术课标》)强调,包括美术、音乐、舞蹈等在内的艺术课程教学,应“坚持以美育人”的价值理念,其中“课程内容应坚持以中华优秀传统文化为主体”,在讲好中国故事的同时,让学生深入学习和充分领略中华民族艺术精髓。因此,在教学过程中通过有效方式让学生感悟优秀传统文化之美,进而在优秀传统文化熏陶下创造美,是小学美术教学的应有之义。

(二)传承与弘扬中华优秀传统文化

传统文化包罗万象、内涵丰富,一个国家的记忆、一个民族的历史、一个地域的风土人情,以及生活方式、语言文字、行为方式、思想观念等都可以纳入文化范畴。小学美术与中华优秀传统文化融合具有重要意义。文化为艺术的产生、发展、创新等提供了空间与土壤,也赋予了艺术独一无二的属性。换言之,每一种艺术的背后必然存在一系列文化要素作为支撑,如“绘画艺术”“舞蹈艺术”“戏曲艺术”等。文化支撑要素包括语言、文字、服饰、价值观等。艺术在其自身的发展过程中,自觉地承担着传承与弘扬优秀传统文化的职能。当代小学美术教学作为一种“特殊艺术活动”,也应遵循这一原则。

(三)蜡染艺术的桥梁作用

小学美术与中华优秀传统文化深度融合具有一定的现实意义,它有助于拓宽美术实践活动范围、丰富美术学习内容。事實上,传统文化与传统艺术之间的界限相对模糊,这是因为文化、艺术同根共源,且在发展过程中相互影响。例如,蜡染技艺是国家级非物质文化遗产,而蜡染作品无疑又是一种艺术品,蜡染既是印染工艺中的一种,具有大众文化特色,同时又是少数民族文化的代表,如瑶族蜡染、苗族蜡染、白族蜡染、壮族蜡染等。从这个角度说,蜡染艺术可以作为小学美术与中华优秀传统文化融合的桥梁。

二、在小学美术教学中融入中华优秀传统文化的困境分析

(一)忽视审美感知能力的培养

小学美术的基本功能是“以美育人”,因此引导学生赏析、评价美术作品是硬性要求,旨在提升学生的审美能力。所谓“审美”,既要有主观上“审”的主体,又要有客观上承载“美”的对象,但在现实中,有的小学美术教师往往忽略“审”与“美”的平衡,一味地强调美术理论知识、艺术理念、创作技巧的传授。实际上,许多艺术形式需要学生基于自身审美能力进行鉴赏,如果学生尚不知“何谓传统文化之美”,自然就不具备感知、鉴赏的能力。

(二)忽视创新实践能力的培养

从美术创作角度来看,技艺、技能、技巧等具有一定的规范,如:按照一定比例画人物,才会显得协调美观;按照一定顺序构图,才能完美展现效果。而“艺术性”并没有统一标准,即便在同一主题、同一题材、同一要求之下,不同的作者也会创造出不同的美术作品。当前的小学美术教学的一个突出问题在于教学方式过于单一,往往让学生通过“照葫芦画瓢”的方式,完成美术教学任务。例如,有的教师习惯于让学生临摹美术教材的画作,或教师提出开放型主题,让学生按照要求作画、泥塑、贴纸等,其间教师关注点放在“完成作品”上,而不注重学生创作前期、中期的创新性引导。如此一来,学生的创新能力就难以得到有效培养。

(三)忽视美术情感的培养

在现实教学中,很多学生的美术作品存在同质性、形式化的缺陷,美术创作毫无个性,使受众无法从作品中感受到学生表达的思想感情。学生的美术作品之所以会大量出现“有形体、无灵魂”的问题,是因为教师在小学美术教学活动中忽视学生美术情感的培养,过多地关注逻辑性、专业性,甚至一些美术教师将学生美术作品同质性、形式化的原因归结为“学生的观察能力差”。从传统文化视域分析,美术作为小学阶段的美育课程,必须认可“美的多样性”,小学美术教师更要认识到学生“对美认识的差异性”,并在教学活动中尽可能多地展现传统文化的精彩,主动引导学生带着情感去创作,使学生将自己的思想情感融入作品。

(四)忽视探索意识及能力的培养

如前文所述,当代小学美术教学作为一种“特殊艺术活动”,其特殊性在于学生并非艺术家,他们的艺术实践往往是无意识的,掌握美术知识、技巧只是整个艺术实践的一部分,更多的还应去体验优秀传统文化,学会从优秀传统文化中汲取艺术养分。但在现实教学中,有的美术教师往往缺乏民族、地域、宗教等文化资源的探索意识及能力,也极少主动构建传统文化为背景的美术校本课程,从而导致学生美术素养止步于课堂,很少自主开展课外探索活动。

三、传统文化融入小学美术教学的策略

基于小学美术校本课程理念发掘地域性传统文化资源,有利于传统文化与小学美术的深度融合。下面,笔者以桂美版美术二年级上册《“蜡染”的挎包》一课为例,依据《艺术课标》美术部分提出的“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”与“综合·探索”四种艺术实践(各1课时)理念,探讨传统文化融入小学美术教学的策略。

(一)传统文化融入小学美术“欣赏·评述”单元

针对小学美术容易忽视审美感知能力培养的困境,教师可设计《美丽的蜡染》赏析课,通过“欣赏·评述”教学活动,培养学生的审美感知能力。

1.创设教学情境

从某种意义上说,传统文化是一种生活文化,传统文化中的美术要素在生活情境中广泛存在,如剪纸、少数民族服饰、美食等。因此,教师在开展小学美术教学活动之前,应基于传统文化视角为学生创设教学情境,同时根据“欣赏·评述”提出的要求,从身边的美术切入,指导学生认识、理解美术作品。在导入环节,教师应尽量选择学生熟悉的物品创设教学情境,使学生在熟悉的氛围中感知传统文化。

例如,教师可充分借助广西少数民族服饰创设教学情境。在教学《“蜡染”的挎包》一课之前,教师可准备纪录片《蜡染(片段)》及自己拍摄的影像、图片、蜡染样品等,为学生创设教学情境,让学生有一种身临其境之感。笔者认为,要让学生认识蜡染这种艺术现象,需要教师播放大量关于蜡染的影像与实物,消除学生对蜡染文化、艺术、技艺的陌生感,激发学生对蜡染的兴趣。这样能为下一步在教学中渗透中华优秀传统文化(染织、服饰、纹样等)奠定良好的基础。

2.以问题为引领

传统文化与现代文化存在“时空隔阂”,即便是学生非常熟悉的一些传统文化形式、实物,学生对其中所蕴含的传统文化内容也未必理解。基于此,教师可以为学生设计一系列问题,以“答案补充”的形式渗透传统文化,使教学活动“无声”“无痕”。

以《“蜡染”的挎包》為例。教师通过多媒体演示蜡染过程及实物传阅蜡染成品,激发学生的学习兴趣,在此基础上,对蜡染发展历史、文化地位、艺术特点等进行概括,并通过“问题导向式”教学方法,向学生渗透传统文化。如:(1)蜡染美不美?你认为它美在哪里?不足在哪里?(2)你喜欢哪种类型的蜡染作品?(3)你认为蜡染是如何实现的?(4)生活中还有哪些物品可以和蜡染艺术结合起来?

师生共同探寻问题答案的过程,也是进一步了解传统文化的过程。比如,以上问题中,学生可以回答“蜡染很美”却说不清美在何处。对此,教师可从蜡染的图样丰富、色彩素雅、形式多变、风格独特等方面入手,向学生阐释蜡染工艺代表的美学价值。

3.组织学生分组探究

小学生认识、理解传统文化不能仅靠教师的知识传授,还需要通过自己的探索、借助已有的知识经验,才能充分认识传统文化。首先,教师可将学生分组,让每个小组从教材所展示的“蜡染挎包”中选择一款,共同探索挎包上的图案元素(如花卉、动物、字符等),分析它们有什么特点(如具有对称美、结构美等)。其次,要求学生进行组内自主学习,让学生按照教材中的操作流程,尝试自己设计、制作一款小挎包,培养学生的实践操作能力。再次,引导学生加强对传统文化内涵的讲解,如云雷纹、万字纹、花木纹等代表吉祥的寓意。最后,让学生通过美术“欣赏·评述”的体验,在脑海中对蜡染艺术与传统文化的关系加深认识。

(二)传统文化融入小学美术“造型·表现”单元

针对小学美术教学忽视创新实践能力培养的困境,教师可通过“造型·表现”教学活动设计《蜡染图案的秘密》常规课。该课程除了指导学生利用美术知识、思维、技能等提炼蜡染作品主题,还能够进一步增强传统文化与美术教学的关系。

1.解构蜡染作品

从艺术发展角度来看,传统文化属于“过去的文化”,再加上许多美术元素本身就具有抽象性特征,造成学生对与美术有关的传统文化存在理解困难。而小学美术“造型·表现”单元的主要内容是针对事物展开想象,转化造型(包括平面造型、立体造型、动态造型、多维造型四个方面)。学生通过美术造型的实践,能够更全面地理解美术对象(形状、结构、层次、色彩等),为下一步进行“美术表现”打下基础。据此,在美术教学活动中,教师可通过解构具体作品的方式来分析传统文化。

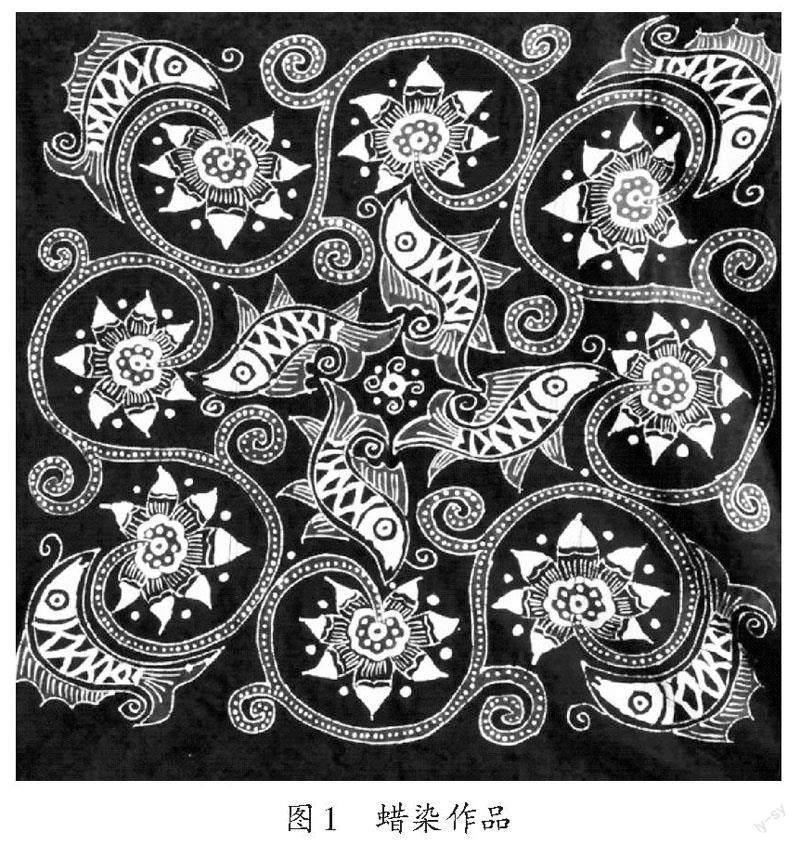

教师可结合图1的蜡染作品,指导学生尝试解构、分析传统文化。首先,将这幅蜡染作品分解成若干元素,包括花卉、藤蔓、鱼、十字框架等。其次,采取临摹的方式,用笔在画纸上进一步分析,找出各自元素的特点。例如,花卉为对称图形,鱼在作品中呈现为“顺时针”朝向和走势,单个藤蔓类似于无穷符号、两端连接花朵,十字框架将这个作品划分为内、外框部分,内部的鱼和内部花卉对应,外部鱼和外部花卉对应。最后,采取分开、组合的方式,向学生阐明传统文化在蜡染作品中的内涵表达,其中鱼代表“年年有余”,花代表“吉祥富贵”,藤蔓则寓意着“生生不息、连绵不绝”,组合起来就是“希望生活富裕快乐,并且长久地维持下去”,整个作品表现了劳动人民对幸福的追求和期望。

2.关联传统文化

小学美术教师只有具备一定的传统文化素养,才能在美术教学过程中主动关联传统文化,使之与美术内容建立联系。(1)吉祥文化。在传统文化体系中,吉祥文化是非常重要的组成部分,中国人喜欢用一些特殊的文化意象,表达对美好生活的期盼。例如:花卉代表“花开富贵”;鱼代表“年年有余”“多子多孙”;蝴蝶中“蝴”与“福”谐音、蝶与“耋”同音,寓意长寿且有福。(2)图腾文化。凤凰是传说中的神鸟,有吉祥的寓意,是中华民族的图腾之一。它象征着光明与温暖,在许多神话故事中都有出现。很多文化表达中都将凤凰作为标志,如代表喜结连理的“龙凤呈祥”、代表坚忍顽强的“凤凰涅槃”等。(3)和谐文化。许多传统文化实物(如青铜器、壁画等)中包含云纹、花纹、蝴蝶纹、鱼纹等,均呈现为左右对称的状态,这也代表了中国传统文化中强调的和谐统一理念。

在学生掌握以上传统文化内涵及外延之后,教师可结合图2展示的蜡染作品,指导学生汇总美术元素,确保把一幅蜡染图案中所有传统文化元素都揭示出来,实现相关传统文化的渗透。

3.布置实践任务

《艺术课标》指出,小学美术“造型·表现”艺术实践环节,要让学生学会“围绕题材、提炼主题”,这也是展现传统文化魅力的途径。教师可结合上页图1的蜡染作品,让学生根据蜡染图案分析这幅作品送给什么样的人最合适。在对传统文化进行关联时,学生已经了解各种要素所代表的传统文化寓意,据此展开分析:首先,根据“龙凤呈祥”的寓意,“凤凰”一般指女性;其次,鱼的繁殖能力很强,因此“鱼纹”有多子多孙的寓意;再次,“蝴蝶纹”寓意“长寿且幸福”;最后,结合以上分析,学生能够得出“送给家庭中年长的女性”的结论。在此基础上,教师为学生提供一系列传统文化图案,布置实践任务——自行设计一幅蜡染作品送给妈妈,旨在让学生通过手绘实践,加强对我国传统文化的理解。

(三)传统文化融入小学美术“设计·应用”单元

针对小学美术教学忽视美术情感培养的问题,教师可设计《送给妈妈的蜡染礼物》实践课,引导学生开展“设计·应用”实践活动。在课堂上采用“小组合作+项目教学”方式,指导学生完成一幅蜡染作品。由于上完“造型·表现”一课之后,教师已经布置对应的手绘任务,因而学生在设计方面已经“腹有底稿”,教师的重点任务是指导学生如何正确地运用蜡染工艺。

1.评价作品主题与传统文化的相关性

让学生以小组为单位,筛选出一幅最好的手绘作品,阐述自己的构思过程,然后由教师进行评价。重点评价学生的手绘图案是否符合“送给妈妈”这一主题,并在评价过程中引导学生详细解释各种传统文化元素的寓意。例如,学生手绘的图案中“祥龙纹”,这就明显与本次作品主题不相符,因为在中国传统文化中“龙”作为一种神兽,一般指代男性身份。又如,在图案中如果出现了“葫芦”寓意着“福禄”,明显也不符合当代女性的身份设定,因为其适合年纪更大的女性。而利用花卉、凤凰、云朵、莲子、几何图案等展现中国传统文化的寓意,则比较符合母亲这一赠送对象的身份。

2.按照传统文化审美要求组织蜡染作品元素

中国传统文化强调和谐统一。在组织蜡染作品元素的过程中,教师可以渗透更多的传统文化内容。如:可结合中国传统园林文化强调的“层次布局”,按照图案大小、繁复的程度,灵活组织蜡染作品上的元素;可按照中国传统绘画强调的“留白理念”,在蜡染作品上实现主次分明、排列有序。融入中国传统文化之后,会让学生的美术作品更具设计感。

3.通过蜡染工艺完成美术作品

教师事先准备蜡染工具、材料及演示视频,让学生边看视频边用相关工具和材料完成手绘图,并将设计完毕的手绘图案剪下来,或直接在布料上绘画,然后按照“(布料)处理→点蜡→染色→去蜡”的工艺流程,完成一幅简单的作品。

(四)传统文化融入小学美术“综合·探索”單元

蜡染艺术是一种文化表现形式,也是一种传播传统文化的载体,它忠实地记录了中华民族的智慧、创造力及审美范式,反映出劳动人民对“服饰之美”的态度、情感及价值观念。从更广阔的视域出发,小学美术与传统文化融合,不能只局限于课堂。例如,教师可设计《探索传统文化的秘密》拓展课,使学生在“综合·探索”环节探索传统习俗、传统节日、传统美食、传统文学等,从探索中找出更多的美术创作要素,进而在课外使用蜡染技术创作美术作品。

总而言之,中华优秀传统文化源远流长、灿若繁星,是小学美术教学取之不尽、用之不竭的资源宝库。面对种类繁多的传统文化实物、形式、习俗、节日等,教师应适当取舍,避免因采用“大水漫灌”式的资源利用方式而造成学生美术认知混乱。基于本地域传统文化资源的校本课程设计,无疑是一种促进传统文化与小学美术融合的有效策略。

参考文献

[1]于倩莹.传统文化融入小学美术教学的实践思考[J].美术教育研究,2022(10):176-177.

[2]周小丹.传统文化融入小学美术教学的策略研究[J].新课程,2022(13):6.

[3]樊睿.小学美术教学与传统文化相结合的有效途径[J].美术教育研究,2022(2):178-179.

作者简介:杨佳(1982— ),广西玉林人,本科,一级教师,研究方向为美术教学。

(责编 黎雪娟)