基于“岗课赛证”综合育人模式的退役军人职业教育探析

何荣友 万丽云

【摘要】本文阐述“岗课赛证”综合育人是职业教育的普遍模式,退役军人职业教育存在普遍性和特殊性,且两者之间存在适配性,提出基于“岗课赛证”综合育人模式的退役军人职业教育实施路径,即从招生方式多元化、组织模式灵活化、培养目标个性化、培养模式综合化等方面入手推进我国退役军人职业教育改革。

【关键词】职业教育 退役军人 “岗课赛证”综合育人模式

【中图分类号】G64 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)24-0129-06

退役军人是曾经为保家卫国付出青春年华的特殊群体。妥善安置退役军人,使其高质量就业,关系到国防和军队现代化建设,关系到民生保障和社会稳定,具有重大的现实意义。学者刘茹意、朱天舜(2014)认为,军人为国家安全奉献出自己的青春,但是其服役期间掌握的军事技能与社会人才需求不相匹配,退役后面临就业难题。通过接受高等职业教育提升职业技能,从而实现退役军人的高质量就业,是退役军人安置的有效途径之一。

2019年我国高等职业院校“百万扩招”,大量退役军人进入职业院校接受学历型高等职业教育。这些职业院校退役军人大学生与高中或中职毕业生同学相比,具有特殊性。探索适配退役军人特殊性的职业教育模式,从而不断提升退役军人职业教育人才培养质量,是我国高等职业教育必须解决的问题。学者付达杰、唐琳(2021)选取C高职学院近两年招收的退役军人为研究对象,发现退役军人接受职业教育的主要目的是提升学历,但其学习能力总体不足、学习效果不佳;学者王丽娜、何应林、陈丹(2021)从高职院校的“传统生源”困境及其疏解的视角,论述了退役军人扩招的必要性,并从“招生入口”“培养过程”和“就业出口”等方面提出了解决对策;学者吕春杨(2020)提出“面向退役军人的学历型职业教育需获得制定政策法规、健全组织保障机制、强化素质培养等方面的政策支撑”等对策建议;学者刘国敬、牛丽丽(2022)则从课程思政视角,认为高校要落实精准育人理念,将思政课“大水漫灌”与“精准滴灌”深度融合。然而,这些研究的广度和深度均有不足,也缺乏基于退役军人育人实践的经验总结,对基于“岗课赛证”综合育人模式的退役军人职业教育的探索则几乎一片空白。

为此,本文将结合笔者所在高校的退役军人职业教育实践经验,基于“岗课赛证”综合育人模式,就我国退役军人职业教育进行初步研究,以期为同行提供经验借鉴和可行路径参考。

一、“岗课赛证”综合育人模式与退役军人职业教育简述

(一)“岗课赛证”综合育人模式

“岗课赛证”综合育人是我国高等职业院校人才培养的主要模式之一,已经被高职院校长期实践、广泛认可。其中,“岗”即岗位(技能需求),“课”即课程,“赛”即职业技能竞赛,“证”即各种技能证书(尤其是“1+X”证书)。实施“岗课赛证”综合育人,要求以行业、企业对技术技能人才的岗位技能需求为导向,做到“岗课对接”“岗赛融通”“岗证互联”“课赛融合”“课证互融”,从而实现综合育人。《中华人民共和国职业教育法》(2022年4月20日修订)第四条明确指出,职业教育必须“坚持产教融合、校企合作,坚持面向市场、促进就业,坚持面向实践、强化能力”,而“岗课赛证”综合育人就是就业导向、产教融合的具体体现。《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)第五条指出“专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准對接、教学过程与生产过程对接”,第六条强调“启动‘1+X’证书制度试点工作”,第十条要求“推动校企全面加强深度合作”,这些规定客观上要求推进“岗课赛证”综合育人。

“岗课赛证”综合育人的根本目的是提高职业教育的适应性,不断提升我国职业教育人才培养质量;主要途径是深化产教融合,通过岗、课、赛、证相互配合,实现综合育人;重大意义是解决当前我国高等教育普遍存在的供需脱节、供需错配的结构性矛盾问题。具体来说,以岗位技能需求为依据,通过“岗课对接”解决岗位能力需求的多样性、多变性与高校课程调整的刚性之间存在的矛盾;通过“岗赛融通”解决竞赛与实际岗位技能需求脱节的问题;通过“岗证互联”解决“1+X”证书内容更新慢、与岗位技能需求不符等问题;通过“课赛融合”解决课程内容与职业技能竞赛内容缺乏关联的问题;通过“课证互融”解决学校课程体系和证书考试内容脱节等问题,从而不断提升人才培养质量。

(二)退役军人职业教育的普遍性和特殊性

职业院校在开展退役军人职业教育的过程中,既存在一般职业教育的普遍性,也存在基于退役军人个性化特征的特殊性。因此,职业院校既要遵循其普遍性,按照职业教育的基本规律进行人才培养,又要充分考虑到退役军人的特殊性,从而因材施教,切实提高人才培养质量。

不管是退役军人大学生,还是其他生源大学生,所有高职院校的人才培养均要遵循职业教育的基本规律,符合《中华人民共和国职业教育法》《国家职业教育改革实施方案》等政策文件的基本要求,遵循职业教育的通常做法,这便是退役军人学历型职业教育的普遍性。这里的“普遍性”表现在很多方面,如以培养技术技能人才为目标、以深化产教融合为核心、以“岗课赛证”综合育人为模式、以深化“三教”改革为手段、以实现高质量就业为宗旨等。退役军人接受学历型职业教育,首先要适应这种普遍性。

接受职业教育的退役军人与进入职业院校学习的中职毕业生、高中毕业生有着诸多差异,从而导致在招生方式、培养目标、培养模式、就业途径等多方面存在差异,这便是退役军人学历型职业教育的特殊性。这种特殊性既表现在其存在的问题和困难方面,也表现在其特有的优势和特长方面。从存在的问题和困难方面看,退役军人大学生受教育年龄普遍偏大、文化基础普遍较薄弱、学习过程因入伍长时间中断、理论学习能力普遍偏弱、就业压力和心理压力较大;从特有的优势和特长方面看,退役军人大学生心智更为成熟、组织纪律性更强、社会经验更丰富、毅力更强、动手操作能力更高。因此,职业院校开展退役军人人才培养必须充分考虑和适应这种特殊性。

(三)“岗课赛证”综合育人模式与退役军人职业教育的适配性分析

所谓“适配性”即理論上合乎逻辑、实践上现实可行,且在实际操作层面没有障碍。“岗课赛证”综合育人模式既符合退役军人学历型职业教育的普遍性,也充分考虑到其特殊性,具体表现在以下方面。

第一,“岗课赛证”综合育人适配退役军人职业教育的普遍性。如前文论述,退役军人职业教育具有普遍性,要遵循职业教育的基本规律,符合《中华人民共和国职业教育法》《国家职业教育改革实施方案》等政策文件的基本要求,遵循职业教育的通常做法。而“岗课赛证”综合育人模式正是我国高等职业院校人才培养的普遍做法,是国家法律和政策文件认可、大多数职业院校反复证明的行之有效的人才培养模式。因此,“岗课赛证”综合育人模式适配退役军人职业教育的普遍性。

第二,“岗课赛证”综合育人适配退役军人职业教育的特殊性。如前文论述,退役军人职业教育具有特殊性,而“岗课赛证”综合育人是以岗位技能需求为导向的,强调人才培养的适应性、动态性和多样性,强调基于产教融合的分层分类人才培养,强调高质量就业导向。因此,“岗课赛证”综合育人模式能够充分考虑退役军人的特殊性,综合考虑退役军人所面临的问题和困难,充分发挥退役军人的优势和特长,从而不断提升人才培养的质量。

第三,“岗课赛证”综合育人是退役军人职业教育的有效模式。大量退役军人接受学历型职业教育是从2019年“百万扩招”开始的,发展历史不长,其人才培养模式依然处于探索阶段。我国职业教育长期探索得出的“岗课赛证”综合育人是目前能够验证有效的退役军人职业教育模式。以岗位技能需求为核心,可以结合退役军人大学生的就业岗位技能需求开展人才培养;以课程建设为重点,可以为退役军人大学生设置适配其普遍性和特殊性的个性化课程;以参加职业技能比赛为抓手,可以充分发挥退役军人大学生的特殊优势,激发退役军人大学生的潜力;以各类证书为补充,可以动员退役军人大学生根据个人职业生涯规划和自身优缺点选择适配自己的证书进行考取。

二、退役军人职业教育面临的困境

经初步调研并结合笔者所在高校的实践经验,笔者发现我国退役军人职业教育主要面临以下困境。

(一)人才培养组织模式难以兼顾退役军人职业教育的普遍性和特殊性

从退役军人接受职业教育的普遍性角度而言,退役军人与其他生源大学生具有共同特征,若职业院校过分“区别对待”,如采用不同的人才培养方案、区别安排教学实训实习、单独编班等,则忽视了这种普遍性,还可能会造成退役军人大学生在学习上和心理上承受更多压力。从退役军人接受职业教育的特殊性角度而言,则“区别对待”又是应有之义,符合因材施教的基本原则,如针对其制订更精准的差异化人才培养方案、重构课程体系和考核方式等。但是,两者在人才培养组织模式中往往是难以兼顾的。退役军人大学生人数在职业院校在校生人数中所占比重较低,且退役军人大学生分布在不同院系和不同专业。这就导致同一年级、同一专业的退役军人大学生人数较少,“单独编班”在教学资源投入上的现实可能性较低。反之,“混合编班”要求退役军人大学生必须与其他生源大学生共同学习、共同生活,实行相同的人才培养方案,教学和课程考核采用相同的标准和要求,这又忽视了退役军人的特殊性。这种两难的困境导致了人才培养组织模式难以兼顾退役军人职业教育的普遍性和特殊性。

(二)充分发挥退役军人大学生优点与有效规避其缺点的人才培养目标定位难以落实

退役军人大学生是入伍几年后重新进入职业院校接受职业教育的特殊群体。从人才培养的视角,职业院校应充分发挥退役军人大学生的优点,同时也要有效规避其缺点,通过因材施教提高人才培养质量。要实现兼顾优点发挥和缺点规避的人才培养目标定位,要求职业院校从退役军人的特殊性出发,从就业岗位群、岗位技能需求、人才培养手段等多方面适配这种特殊性。但在“混合编班”成为常态的情况下,职业院校难以为退役军人大学生制订个性化人才培养目标。如退役军人比较适合在安保、物流、电子商务、教育培训等岗位从事相关工作,但职业院校是按照专业年级设置人才培养方案进而确立人才培养目标定位的,很难为了少数退役军人大学生制订单独的人才培养目标定位。

(三)按专业分类的统一人才培养与针对退役军人大学生的个性培养相结合的措施尚未形成

目前,我国职业院校的人才培养大都是按专业分类进行培养。不同专业的人才培养目标、课程设置、教学内容、就业方向不同,而相同专业则大体一致。当前,退役军人接受职业教育普遍是进入某一个专业,与其他生源大学生按照同样的标准进行人才培养。由于退役军人大学生有其特殊性,按专业分类的统一人才培养与针对退役军人大学生的个性培养相结合是较为理想的人才培养途径。这种结合理论上可行,但在实际操作过程中往往很难落实,缺乏有效的措施和手段。因为针对专业中的少数人群进行个性化培养,意味着学校要投入更多资源、教师要投入更多精力和时间,以及在课程设置、教学内容、考核方式、资金保障等诸多方面需要体制机制和政策措施的协调配合,任何一个环节出问题,人才培养效果均会大打折扣。目前,职业院校按专业分类的统一人才培养与针对退役军人大学生的个性培养相结合的措施大多尚未形成。

(四)适配退役军人大学生的“岗课赛证”综合育人模式落地实施存在困难

“岗课赛证”综合育人模式与退役军人接受职业教育具有适配性。但是,这种模式在实施过程中依然存在诸多困难。“岗课赛证”综合育人要求职业院校拥有先进的教学理念、充足的资金投入、良好的政策措施、较高的产教融合水平、高水平的“双师型”教师队伍、动态的课程内容更新、普遍性的竞赛参与、较多的考证投入等,这些条件和要求很多高校尚未达到。“岗课赛证”综合育人要求做到“岗课对接”“岗赛融通”“岗证互联”“课赛融合”“课证互融”,从而实现综合育人。但是,上述任何一个要求实现起来都有难度,全部相互融合难度更大。如“岗课对接”要求课程内容的高适应性和动态化,但在现实中很难做到。目前,岗位技能需求由多元化的企业决定,课程设置和课程内容由高校决定,技能竞赛内容由政府主导,“1+X”证书内容则是由负责考证的企业决定,“岗课赛证”四者的充分协调难以实现。主要表现在竞赛内容与实际岗位技能需求或多或少存在脱节、“1+X”证书内容更新慢、高校课程调整刚性较强等方面。

(五)课堂教学与第二课堂活动相结合的协同育人机制尚未形成

课堂教学是人才培养的主要手段,而第二课堂则是重要补充。建立适配退役军人大学生的课堂教学与第二课堂活动相结合的协同育人机制,可以充分发挥第二课堂的积极作用,针对退役军人大学生的特殊性开展个性化培养。但是,当前在很多职业院校中,第二课堂活动缺乏院校领导的重视、专业教师的介入和资源的投入,尚未形成适配退役军人大学生的课堂教学与第二课堂活动相结合的协同育人机制。部分职业院校非常重视课堂教学,但忽视第二课堂,第二课堂边缘化、放任化、娱乐化倾向比较严重。

三、基于“岗课赛证”综合育人模式的退役军人职业教育实施路径

笔者认为,基于“岗课赛证”综合育人模式开展退役军人职业教育是比较理想的人才培养途径。具体来说,职业院校可以从招生方式多元化、组织模式灵活化、培养目标个性化、培养模式综合化四个方面入手,推进我国退役军人职业教育改革。

(一)招生方式多元化

退役军人职业教育首先要从招生录取路径上落地实施。随着职业教育招生录取方式不断改革,我国退役军人接受职业教育已经呈现出招生方式多元化的特征,具体来说,包括“退役后入学”“退役后复学”和“退役后升学”等。

第一,退役后入学。军人退役后可以通过多种方式进入高职院校接受职业教育。目前,高职院校适合退役军人入学的招生方式主要包括“单招”“统招”和“特招”三种方式。其中,“单招”的考试内容和科目是由招生院校自主命题、审阅、录取,是退役军人最佳的入学方式。“统招”即报名参加高考,根据考试成绩填志愿,达到录取條件后被高职院校录取。退役军人可以社会考生身份参加全国高考,优点是可以“一考报多校”,选择面更广,缺点是考试注重文化课成绩,忽略退役军人的特殊性。“特招”指的是我国高职院校针对部分退役军人而设置的一种招生方式。其对象是在服役期间对党和国家做出过特殊贡献、曾经荣获部队三等功及以上的退役军人,或者是在部队期间从事特殊技术工作的退役军人。满足上述条件的考生,相关高职院校可以特招免试入学。“单招”“统招”和“特招”三种方式的结合使用,可以较好地保证有提升学历意愿的退役军人进入职业院校学习,同时对促进就业、退役军人安置和缓解高职院校生源紧张等方面有积极作用。

第二,退役后复学。青年以在校大学生身份入伍,按照规定可以保留学籍,待其退役后办理复学手续,继续完成大学学业。大学在校生入伍“退役后复学”是鼓励在校大学生保家卫国的主要方式。“退役后复学”需要解决退役军人学业中断几年后继续投入学习面临困难等问题。

第三,退役后升学。不论是“退役后复学”,还是“退役后入学”,退役军人在高职毕业后均可以优先升学,进入职业本科或者普通本科继续深造学习,从而达到“退役后升学”的目的。“退役后升学”为广大退役军人提供了深造机会,对退役军人提升学历层次、提高职业技能水平、实现高质量就业具有重大意义。

(二)组织模式灵活化

退役军人大学生入校后,其教学和日常管理的组织模式关系到退役军人职业教育的质量。这里的组织模式包括日常管理的行政班级编排、组织教学的教学班级编排和第二课堂的活动组织形式三个方面,要做到既兼顾现实困难和特殊差异,又形式多样、灵活变通。

第一,行政班级“混合编班”。在行政班级编排上,职业院校可根据本校实际采取“混合编班”的组织模式,即将退役军人大学生与其他生源大学生编制在同一个班级,按照统一的制度进行管理和开展学习。例如,目前笔者所在学校的学生中有退役军人共265人,其中2019级73人、2020级81人、2021级111人,他们分布在10多个专业,全部为高职在校生。每个专业同年级的退役军人大学生数量较少,以个位数居多,很明显采用“单独编班”不符合笔者所在学校的实际,而采用“混合编班”的人才培养组织模式更为合适。

第二,教学班级“区别管理”。在教学班级编排上,当前职业院校采用了诸多灵活的组织模式。行政班级和教学班级可以一致,也可以有差异。同一个行政班级的学生可以到不同的教学班级上课,这可以满足退役军人大学生“区别管理”的需要。例如,笔者所在学校通过开设公共选修课,让分布在不同专业和班级的退役军人大学生可以在同一个教学班级上课;只针对退役军人大学生开设部分专业选修课,同一院系或专业大类的退役军人大学生可以组成临时教学班级,共同上课;在毕业实习、课程实训等领域,根据学生意愿分散组织是常态,此举也可以满足退役军人大学生的学习需求。

第三,第二课堂“灵活多样”。在第二课堂活动组织形式方面,应充分体现个性化和灵活性。由于第二课堂活动不受统一的专业人才培养方案的限制,可以针对退役军人等特殊群体灵活制订,并在小范围内分类实施。笔者所在学校开展国防教育主题活动、举办退役军人沙龙、组建由退役军人大学生组成的校园安全巡逻小组、开展退役军人大学生创业专题辅导等,均起到了很好的效果。

(三)培养目标个性化

职业院校应基于退役军人大学生的特殊性,制订个性化人才培养目标,并在育人实践中有效贯彻落实。职业院校要以岗位技能需求为依据和出发点,明确专业人才培养目标定位。“岗”是基础和依据,“课、赛、证”均需要以岗位技能需求为依据和目标。因此,专业就业的目标岗位不能太单一,而是要多样化,这也是退役军人大学生根据自身特殊性选择个性化目标岗位的基础和前提。目标岗位的多样化让专业就业岗位从单选题变成了多选题,退役军人大学生拥有了个性化选择的前提条件,退役军人大学生可以选择充分发挥自身优点与有效规避自身缺点的具体就业岗位。以笔者所在学校为例,据调研了解,学校各专业退役军人大学生毕业后大多在物业、物流、电商、安保、教育培训等行业就业,部分退伍军人大学生则进行自主创业。为此,学校充分考虑到专业共性之外的个性化就业目标岗位技能需求,从更细化的专业人才培养目标定位、专业方向设置、针对退役军人大学生的定制化专业选修课程和公共选修课程设置、与专业紧密结合的第二课堂活动、根据学生兴趣开展的可选择性的实践教学项目、与退役军人大学生优缺点相匹配的毕业实习单位和岗位的选择等方面,制订差异化人才培养目标定位。

制订差异化人才培养目标定位,需要将因材施教的教育理念细化到专业内部的具体岗位,需要更为充分的市场调研、更为细致的专业目标就业岗位或岗位群设置,需要为退役军人大学生提供多样化的就业途径,并在课程设置、实践教学等诸多方面落地实施。

(四)培养模式综合化

培养模式综合化,即从培养目标、课程体系、育人模式和考核方式等多个方面,通过“岗课赛证”综合育人实现对退役军人大学生的高质量培养。在实际操作层面,其具体路径如下。

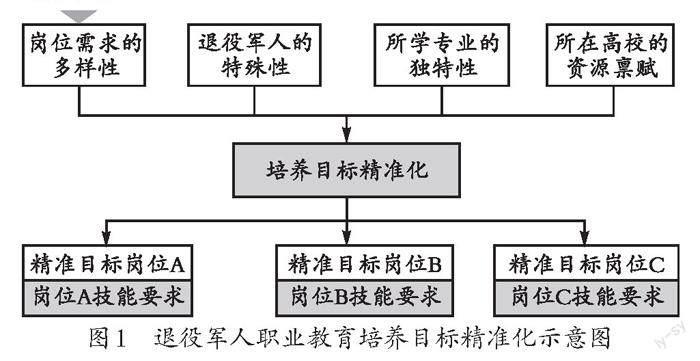

第一,培养目标精准化。首先,职业院校开展退役军人职业教育,其人才培养目标必须适应退役军人的特殊性。培养目标精准化,就是为了适应这种特殊性。其次,行业企业对技术技能岗位的需求具有多样性,但人才培养不宜大而全,有必要进行培养目标的精准化改革。例如,电子商务行业企业的岗位需求至少包括选品、运营、客服、直播、美工、文案等,但职业院校不能将其全部纳入人才培养目标,需要有所侧重和取舍,细化培养目标定位。再次,职业院校人才培养目标的设定需要考虑所学专业的独特性。不同专业的培养目标不同,退役军人大学生所学专业的差异性也要求培养目标的精准化。最后,所在高校的资源差异也是培养目标精准化要充分考虑的要素。职业院校的区位特征、办学宗旨和办学特色,决定了职业院校的资源禀赋,从而深刻影响着人才培养目标的设定。总之,培养目标精准化要考虑和适应退役军人的特殊性,结合岗位需求的多样性、所学专业的独特性、所在高校的资源禀赋等,确定为细致、精准的就业岗位或岗位群,并最终形成适应退役军人大学生的人才培养目标。相关内容如图1所示。

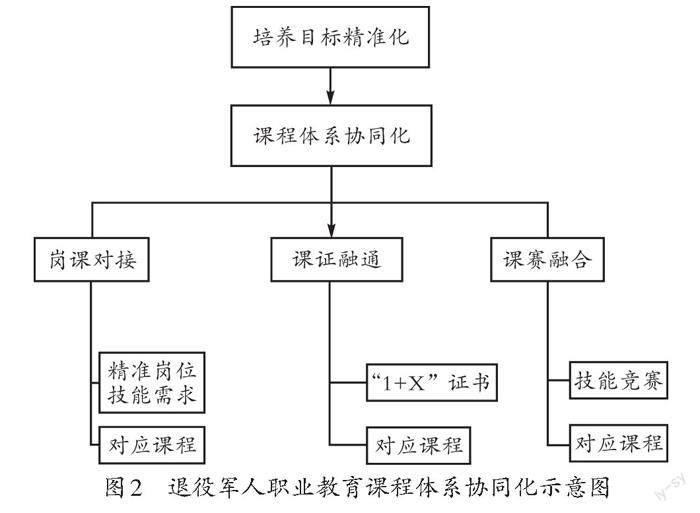

第二,课程体系协同化。“岗课赛证”综合育人模式本质上是以市场需求为导向、以课程建设为重点的人才培养模式。课程是培养学生特定岗位技能的主要途径,是为人才培养目标服务的。课程体系协同化,即通过课程的科学化设置和课程教学内容的改革,实现不同课程协同育人的目标。培养目标精准化是课程体系协同化的原因和依据。如图2所示,基于退役军人的特殊性,“岗课赛证”综合育人模式下课程体系协同化的核心是岗课对接、课证融通和课赛融合。课程设置、课程教学内容和教学标准,均以精准化的培养目标对应的岗位技能需求为导向,同时对接“1+X”证书和职业技能竞赛。对职业院校而言,通过反复调研、研讨,确定退役军人目标岗位的岗位技能需求,并设置相对应的课程,同时将证书考试内容和技能竞赛内容纳入课程体系,是课程体系协同化的关键。

第三,育人模式多样化。职业院校应基于精准化的培养目标、协同化的课程体系,并遵循职业教育基本规律,采用多样化的育人模式。首先,职业院校应综合运用课程育人、竞赛育人和考证育人等多种育人方式,从而实现综合育人,这是育人模式多样化的基本要求;其次,职业院校应深化产教融合、校企合作,将行业企业最新技能需求纳入人才培养体系,校企合作制订人才培养方案、校企共建实验室、校企合作开发教材、校企共同育人等,这是育人模式多样化的核心做法;最后,职业院校应利用校内实训室、校外实训基地广泛开展实踐教学,这是育人模式多样化的关键举措。相关内容如图3所示。

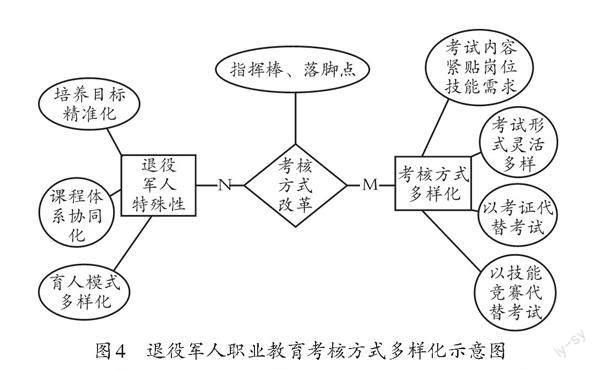

第四,考核方式灵活化。当前,传统的以理论知识为主要内容、以闭卷笔试为主要方式的考核方式已无法满足职业院校开展“岗课赛证”综合育人的需要,有必要采用适应退役军人特殊性的考核方式。考核方式灵活化应基于退役军人接受职业教育的特殊性,既不能照搬传统理论考试的方式,也不能与中职或高职毕业生生源采用完全一样的考核方式。如图4所示,在考试内容方面,必须紧贴岗位技能需求,注重实践技能,将行业企业对目标岗位的最新技能要求纳入考试内容;在考试形式方面,可灵活采用项目考核、实践考核、过程考核等考核方式,达到提高人才培养质量的目标;在以考证代替考试方面,要适应“课证互融”人才培养模式,对开展“课证互融”试点的课程,可以通过“考证代替考试”获得学分;在以技能竞赛代替考试方面,对“课赛融合”的课程,学生参加各类技能竞赛获得奖励的,可以替代常规考试;等等。

综上所述,职业院校开展退役军人职业教育必须适应其普遍性和特殊性,解决人才培养组织模式、人才培养目标定位、个性化培养具体措施、第二课堂活动开展等诸多问题。招生方式多元化、组织模式灵活化、培养目标个性化、培养模式综合化是推进我国退役军人职业教育改革、提升人才培养质量的有效路径。

参考文献

[1]张文才.让“最可爱的人”受益一辈子[N].中国国防报,2019-02-19(1).

[2]刘茹意,朱天舜.我国退役军人就业培训制度的困境与对策研究[J].传承,2014(8).

[3]付达杰,唐琳.百万扩招后高职院校退役军人学情特征及其教学应对:基于C高职学院的调查[J].职业技术教育,2021(32).

[4]王丽娜,何应林,陈丹.高职院校的“传统生源”困境及其疏解:退役军人扩招视角[J].职教论坛,2021(3).

[5]吕春杨.百万扩招与退役军人学历型职业教育[J].教育与职业,2020(5).

[6]刘国敬,牛丽丽.高校思政课精准育人的理论思维、现实困境与路径探究[J].传承,2022(2).

注:本文系2022年度广西职业教育教学改革研究项目“职业本科‘岗课赛证’综合育人实践研究——以电子商务专业为例”(GXGZJG2022B089)的研究成果。

作者简介:何荣友(1982— ),广西百色人,高级经济师,广西农业职业技术大学经济管理学院经贸系主任,研究方向为职业教育教学改革、课程建设与改革、“三农”电商;万丽云(1983— ),通讯作者,广西百色人,讲师,广西自然资源职业技术学院专业教师、电子商务专业负责人,研究方向为电商物流、职业教育、课程思政。

(责编 雷 靖)